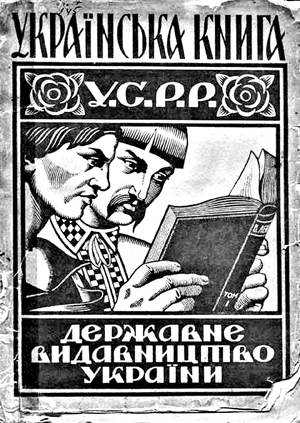

Украинская книга и «большевизация»

Коллективизация началась не с сельского хозяйства в конце 1920-х, а в первые дни установления советской власти в Украине с коллективизации издательского дела

12 мая 1920 г. «красные» войска в четвертый раз вошли в Киев, и на 70 долгих и тяжелых лет большевизм закрепился в Украине. Украинская Народная Республика пала в неравной борьбе. Но сам факт ее существования и государственно-созидательной деятельности засвидетельствовал Европе и всему миру способность и неотъемлемое право украинского народа на самостоятельное развитие.

Именно это обстоятельство не позволило ленинским «освободителям» рассматривать «прежнюю Украину» как совокупность нескольких российских губерний и заставило считаться с украинской государственностью, но только под их руководством. Самым первым условием достижения этой цели было завладение всеми средствами массовой информации. В первую очередь — печатным словом.

Борьбу за него большевики еще во время первого прихода в Украину начали с физического истребления украинской интеллигенции, разгрома ведущих издательских центров и закрытия периодических изданий патриотического направления. Но этого, понятно, было недостаточно. Здесь, как никогда, понадобился большевистский опыт аналогичной «операции» в самой России. Ведь, еще готовясь к захвату власти, Ленин советовал своим сообщникам «...сразу взять и Зимний дворец, и Генеральный штаб, и станцию телефонов, и все большие типографии». Поэтому не удивительно, что после большевистского переворота советская власть приняла среди самых первых декретов «Декрет о печати». Ведь тот, в чьих руках находилось печатное слово, получал монопольное право непосредственного обращения к народу и лишал такой возможности своих многочисленных оппонентов.

Ленинский «Декрет о печати», принятый 27 октября 1917 г., не только запрещал всю контрреволюционную периодику, но и ограничивал возможности относительно лояльной к новой власти всей буржуазной и так называемой «социалистической» прессы. Более того, декрет передавал в руки большевиков самые крупные типографии, которые принадлежали владельцам закрытых газет, что давало возможность определиться с последующим развитием книгоиздательского дела.

Этого не пришлось долго ждать. 29 декабря того же года был принят декрет «О государственном издательстве», где вслед за уже осуществленной экспроприацией материально-технической базы издательского дела, объявлялась монополия на произведения писателей, прежде всего русских классиков, «которые перейдут, в соответствии с данным законом, в собственность народа [!]».

Точнее и откровеннее о сущности Госиздата было сказано (3 января 1918 года) в распоряжении литературно-издательского отдела Комиссариата народного образования: «Соответственно ...декрету об уничтожении [!] наследственного права на произведения литературы и науки и о переходе их со дня смерти автора на 5 лет в монополию государства, объявляю всем книгоиздателям, что... издание произведений, которые перешли в распоряжение государства, может быть осуществлено частными издателями лишь с разрешения литературно-издательского отдела и при соблюдении соответствующих условий».

Для несогласных с этим и ранее принятыми декретами в отрасли издательского дела 28 января 1918 года был принят декрет «О революционном трибунале печати». В его компетенции, в частности, были преступления против народа, совершенные путем использования печати. Трибунал состоял из 3-х человек, распоряжения осуществлялись «Красной гвардией, милицией, войсками и исполнительными органами Республики».

Если христианство пришло к нам, образно говоря, с книгой в руках, которая стала основным орудием успешной пропаганды православной веры, то большевистская вера в коммунистический рай пришла к людям с оружием в руках, которое стало основным «аргументом» коммунистов в борьбе с неверующими в этот рай и его откровенными оппонентами.

На таких «правовых» принципах организовывалась советская издательская система в Украине. Сначала функции руководящего центра исполняло издательское бюро Наркомпроса УССР, а 5 мая 1919 г. ВУЦИК принял декрет «Об объединении всех отдельных советских издательств во Всеукраинское издательство (Всеиздат)». Так что советская коллективизация началась не с сельского хозяйства в конце 1920-х годов, а в первые дни установления советской власти в Украине с коллективизации издательского дела.

Согласно принятому декрету «все отдельные советские и при разных комиссариатах военного и гражданского ведомства издательства объединяются в созданное Всеукраинское издательство... Все распределение бумаги и печатного имущества находится исключительно в ведении издательства». Поэтому «все издательства при разных союзах, кооперативах, а также и частные должны зарегистрироваться во Всеукраинском издательстве и получить от последнего право на бумагу и печатание».

Понятно, что получить такое «право» можно было лишь «при соблюдении соответствующих условий». Поэтому почти все украинские издательства и периодические издания, которые организовывались перед или во время Первой русской революции или после Февральской в 1917-ом году, прекратили свою деятельность преимущественно в 1919—1920 годы. Фактически в эти годы с украинским издательским делом в Украине было покончено.

Тогдашнее состояние духовной жизни Украины, в частности ее издательского дела, убедительно описал выдающийся ученый и общественно-политический деятель Сергей Ефремов в первом подразделе дополнительного XVII раздела своей фундаментальной «Истории украинского писательства». С.Ефремов, в частности, отмечал, что начало революции 1917 года отворило двери для литературной работы, и за два первых года новой жизни «в те отворенные двери хлынула литературная продукция, сколько этому не препятствовали, с одной стороны, разрушенная в военное время техника, а с другой — острая политическая борьба, которая продолжалась беспрерывно... Однако 1918-й год будто бы уже начинал к какой-то норме приходить или хотя бы обнаружил тенденцию, чтобы приблизиться к ней именно в писательстве. Открытка, брошюра, плакат начали уже уступать место книге. Новыми выходят изданиями более давние произведения нашего писательства, появляются и новинки: немало хорошо поставленных издательств начинают налаживать дело издания и распространения книги и расходится она так, как еще никогда до этого не шла на Украине...».

Однако, продолжал автор, «в самом уже темпе возвышенной пульсации чувствовалось что-то тревожное, неустановившееся, неперешумевшее, какой-то переступный момент, который еще не получил прочных под себя оснований, а едва лишь их нащупывал — впопыхах, часто вслепую. Понятно, что при нормальных обстоятельствах период спешного нащупывания прошел бы быстро. Среди таких нормальных обстоятельств на первом месте стоит вольность печатного слова — единственное и необходимое условие для развития писательства, что по самой природе своей не терпит притеснений, монополизации, меценатства — в грубых ли, в рафинированных ли формах... А между тем как раз на эти чадные условия и пришлось натолкнуться нашему писательству...».

Автор справедливо отмечает, что «критическим с этой точки зрения был год 1919-й. Диктатура — всякая диктатура — свободного слова не терпит. Следовательно, уже с начала года, вместе с победной поступью советской власти, исчезают в Украине все независимые органы политического слова. По инерции еще какое-то время существуют специальные издания — чисто литературные, библиографические, исторические; работают и издательства чисто книжные, но и эти недобитки на глазах затухают, задыхаясь среди новых политических и технических условий, в обстоятельствах домашней войны. В 1920 году прекратились и эти издания. Издательства национализированы. Книжные магазины закрыты. Искусство, слово, мысль монополизированы». [Напомним, что в 1917 г. из 106 восточноукраинских периодических изданий лишь 4 были коммунистическими, а уже в 1921 г. из 77 изданий на украинском языке 75 были коммунистическими, а в 1922 году все 43 украинских издания печатали коммунисты].

В словах С. Ефремова нет никакого преувеличения. Ведь «изо всех монополий на свете самым роковым образом сказывается монополия духа — это вопиющее до самых основ человеческой жизни противоречие. И характерно, что снова только на Украине эта монополизация проявилась в полную силу и дала пример доведения ad absurdum [до абсурда] самой идеи монопольности в литературе. Ни одно издательство не спаслось. Ни один книжный магазин не устоял. Книга в настоящий момент исчезла и стала недоступной обычным смертным вещью».

Заканчивает С. Ефремов свой анализ украинского книгоиздания в первые годы «большевизма» в Украине констатацией неопровержимого факта: «Национального гнета будто и нет, но последствия одинаковы, как и при господстве Юзефовичевого закона 1876 г. Но есть нечто худшее, даже к национальному гнету равняя — это просто безграничная некультурность...».

Вскоре упорные шовинисты начинают понемногу понимать, что путем грубого военного насилия можно завладеть материально-технической базой книгоиздания, но намного сложнее этим же путем привлечь на свою сторону большинство украинского народа. Особенно многочисленную армию тружеников «духовного производства», часть которых они уничтожили физически, часть заставили эмигрировать, а еще большую загнали в подполье.

Тогда, чтобы завладеть разбушевавшимся морем национально-освободительной борьбы в Украине (как и в других национальных окраинах бывшей Российской империи), большевистское руководство берет курс на так называемую «коренизацию». То есть усиление партийного состава за счет представителей коренного населения, уделив надлежащее внимание внедрению его языка в школу, делопроизводство, прессу, государственные и культурные учреждения. В Украине этот процесс получил название «украинизации». Еще в ноябре 1919 г. РКП (б) приняла постановление о советской власти в Украине, где было, в частности, записано: «Члены РКП на территории Украины должны на деле проводить право трудящихся масс учиться и разговаривать во всех советских учреждениях на родном языке». Однако, пока шла вооруженная борьба, партийные шовинисты мало обращали (или вовсе не обращали) внимание на это постановление. Когда же наступил относительно мирный, в начале менее успешный, период «большевизации» Украины, пришлось вернуться к этому вопросу.

В апреле 1923 г. на XII съезде РКП (б) рассмотрение национального вопроса получило форму широкой дискуссии и положило начало политики «коренизации». Съезд сформулировал четкую задачу своим организациям укорениться в национальных республиках, чтобы увеличить свою социальную поддержку, прежде всего среди крестьян и интеллигенции, и придать национальному движению коммунистическую окраску.

Понятно, что выполнить эту масштабную задачу было невозможно без привлечения к ее реализации всей системы издательского дела, сосредоточенной в руках «Всеиздата». Именно анализ его книгоиздательской деятельности может показать, насколько партийные и советские решения об украинизации претворялись в жизнь.

Составители указателя «Украинская книга ГИУ» за 1919—1924 годы, изданного в 1926-ом году, утверждали, что «все время ГИУ (Госиздат. — Ред.) является творческим фактором в том большом процессе культурного возрождения страны, который известен под названием «украинизация».

Творческая наработка ГИУ по «украинизации» за неполных 6 лет составила 710 изданий. Прослеживается ежегодная позитивная динамика книгоиздания: 1919 — 9 изданий, 1920 — 120, 1921 — 155. Правда, дальше идет уменьшение книгоиздания, связанное с введением НЭПа, то есть внедрением хозрасчета в издательское дело.

Что касается читательского назначения и содержания, то, например, для детей было издано 72 книги, из которых 25 сказок и книжек-рисунков и 47 — для юных пионеров. Среди сказок 3 выпуска сборника «Українські казки», где вмещены общеизвестные «Лисичка-сестричка», «Бичок-третячок», «Лисичка, котик та півник» и другой, сугубо украинский сказочный репертуар. А вот книжки для юных пионеров составляют преимущественно рассказы и стихотворения украинских и зарубежных авторов, сборники-декламаторы «До перемоги!», «Жовтневі квіти» и «Червоні свята», драматические произведения и книжки «З життя природи». Сугубо «пионерскими» являются книжки «З життя суспільства» (9 изданий) серии «Бібліотека молодого ленінця»: «Ленін і діти», «Жовтень», «Перше Травня», «Чому ми святкуємо Червоний Жовтень» и т.п.

Среди 186 напечатанных учебников 107 — для трудовых школ и 79 — для школ профсоюзного и политического образования. Среди учебников по украинскому языку и литературе и другим дисциплинам преобладают наработки революционного и даже дореволюционного времени. В частности, «Український буквар» Б. Гринченко, подручная книга для сельской школы «До світла», читанка «Шляхом життя» для старших групп и т.п.

Больше всего — 307 изданий (43% от общего количества) составляют книжки для широкого круга читателей. Среди них 79% (243 издания) — общественно-политическая литература. Здесь лидирует «Ленин и ленинизм» — 62 издания. Переводы его произведений насчитывают 18 изданий, в том числе дважды издано (1920, 1924) «знаменитое» «Письмо к рабочим и крестьянам Украины по поводу победы над Деникиным», «Великий почин» и т. п.

Вот отрывок из рецензии в газете «Красное Знамя» относительно этих изданий: «Мы приветствуем Государственное Издательство УССР, которое поняло потребности украинских рабочих, приступив к изданию коммунистической литературы, и выражаем наше пожелание, чтобы оно не ограничивалось изданием только брошюрок агитационных, а чтобы немедленно же приступило и к изданию теоретической марксистско-коммунистической литературы. Произведения Маркса, Ф. Энгельса, Ленина, Г. Зиновьева, Каменева, Бабеля, Каутского (кроме оппортунистических) должны как можно скорее появиться в библиотеке украинского рабочего». Об украинском крестьянстве преимущественно крестьянской республики — ни слова!

Произведения верноподданных толкователей ленинского наследия насчитывают 25 изданий. Например, 9 изданий известного партийного комментатора Ярославского, в частности, «Ленин — организатор РКП», «Ленин — вождь угнетаемых», «Ленин и раскрепощение женщины».

В подразделе «Защита революции» не внове было увидеть агитки типа «Про Петлюру — панську шкуру» или «Правда про петлюрівські брехні», но определенной неожиданностью стали: С. Васильченко «Червона воля вільної України» (1920, 24 с.) или сборник статей В. Винниченко «Проти Петлюри» (1920, 43 с.), который «отредактировал и дал предисловие В. Блакытный».

«Красное писательство» насчитывает 108 изданий, то есть только 15% от всей печатной продукции того шестилетия и в 2 раза меньше, чем общественно-политической литературы. Вот и не верь крылатому выражению о том, что «когда гремят пушки, музы молчат». Хотя Ю. Смолич в своей «Розповіді про неспокій» отрицал: «Нет, неправильна та старосветская поговорка [высказывание Цицерона!] о пушках и музах — наоборот: когда пушки гремят, музы тоже берутся подносить к пушкам заряды. Артиллерия, говорили, бог войны, поэтому и музы в годы войны становятся богинями».

Не дискутируя с автором вышеприведенного «крылатого выражения», все же заметим, что тех, кто «подносит», называют «обслугой», а не художниками.

Последний раздел систематического указателя составляют 35 изданий научно-исследовательской и справочной литературы, критики и библиографии. Здесь еще можно встретить сборник «Пам’яті Михайла Драгоманова» (1920), научный трехмесячник украиноведения «Україна» (1924) под общей редакцией Михаила Грушевского, который только что вернулся из эмиграции, первый том «Українского ботанічного журналу», изданного Украинским Научным Обществом под редакцией позже репрессированного А. Янаты, «Вісник природознавства» и «Збірник медичної секції» того же Украинского Научного Общества в Киеве.

Здесь же зафиксирована «Бібліотечна техніка» Ю. Меженко, которая для рецензента московского журнала «Печать и революция» Л. Хавкиной (бывшей сотрудницы Харьковской общественной библиотеки) является первым руководством по библиотечному делу «на языке национальных меншинств», то есть на украинском языке.

Рядом указан библиографический указатель М. Яшика «Тарас Шевченко», ликвидировавший пробел в шевченковской библиографии, который появился после указателя М. Комарова «Т. Шевченко в литературе и искусстве» (Одесса, 1903). Именно это привлекло внимание к этому указателю посетителей Международной книжной выставки в Праге (1921 г.), где впервые дебютировало ГИУ. И именно это вскоре стало одной из причин репрессий против автора указателя.

Даже попутный количественно-качественный анализ издательской украинизационной деятельности Госиздата Украины за первые 6 лет его существования показывает, что он опирался, с одной стороны, на приобретения украинцев в революционные и даже дореволюционные годы, а с другой —заполонил Украину преимущественно русскими книгами и брошюрами в переводах на украинский язык. Особенно это касается социально-политической литературы, которая составляла больше 2/3 его издательской наработки и где господствует агитационно-пропагандистская литература, далеко не самая необходимая тогда украинцам. Так что систематический указатель точнее было бы назвать не «украинская», а «украиноязычная книга ГИУ».

Хорошо, что украинскую книгу издавали другие издательства. Например, «Книгоспілка» в 1924 году напечатала 72 украиноязычных издания, 1925 — 223, 1926 — 304. Группа ведомственных издательств в эти годы имела соответственно такие показатели: 114, 262 и 552 издания, которые составляли 14, 29 и 64 процента их русскоязычных изданий.

Не следует также забывать, что и в издательской наработке ГИУ значительную часть составляли русскоязычные издания. Например, в 1920 г. они, как указывал известный тогда деятель ГИУ А. Приходько, насчитывали 60% от общего количества.

По всему видно, что ГИУ на самом деле не стал «творческим фактором в том большом процессе культурного возрождения страны, который известен под названием «украинизация». Не случайно не вышли в печати обещанные систематические указатели украинских изданий за 1925-й год и за следующие годы.

Да и не могло ГИУ стать творческим фактором «украинизации», ведь это было коварное средство укрощения (усмирения) украинцев под большевистскими лозунгами ради единственной цели — во что бы то ни стало удержать Украину в тисках Российской империи, переименованной в конце 1922-го года в СССР. Когда же большевистские вожди увидели, что веками притесняемые и не раз обманутые украинцы восприняли ее всерьез и рьяно взялись за дело, то быстренько свернули «украинизацию» с последующими тяжелыми последствиями для ее активных деятелей (А. Шумский, Н. Скрипник) и всего украинского народа.

Однако, «украинизация» была не единственной ловушкой для украинцев и их книжки, придуманной Лениным и его сообщниками, непревзойденными циниками и лицемерами, которые ради своих эгоистических, узкопартийных целей могли уверять не только о признании (на бумаге!) украинской независимости, но и о большевистском рае «уже сегодня» или еще и раньше...

Выпуск газеты №:

№215, (2011)Section

Медиа