Почувствовать ритм авангарда

Для украинских ценителей прекрасного начало лета выдалось волнующим. Ведь в Киеве с 9 по 11 июня проходят «Дни Малевича». Большой комплекс событий – концерты, выставки, перформансы, лекции, дискуссии – организуют «Мистецький Арсенал», Киево-Могилянская бизнес-школа, Украинский кризисный медиа-центр, IZONE, FEDORIV Hub. Главная идея сформулирована просто и красиво: вернуть Малевича Киеву. Чтобы мы знали о легендарном художнике не только как об авторе «Черного квадрата» и других «странных и дорогих картин». Ведь Казимир Малевич создал философию, которая имеет последователей по всему миру, и не только в искусстве.

Одно из центральных событий этих дней – выставка «Малевич+» в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе «Мистецький Арсенал». В экспозиции представили произведения украинских авангардистов из коллекции Игоря Диченко, подаренной «Арсеналу» его вдовой Валерией Вирской в прошлом году. Работы художников восхищают, но отдельное удовольствие – послушать, что рассказывает о них известный искусствовед Дмитрий Горбачев, который, кстати, хорошо знал Диченко. Поэтому мы посетили его авторскую экскурсию «Малевич и Украина» (которая, между прочим, собрала достаточно большую группу людей) и теперь делимся, что мы на ней открыли.

ТВОРЧЕСТВО, КАК КОСМОС

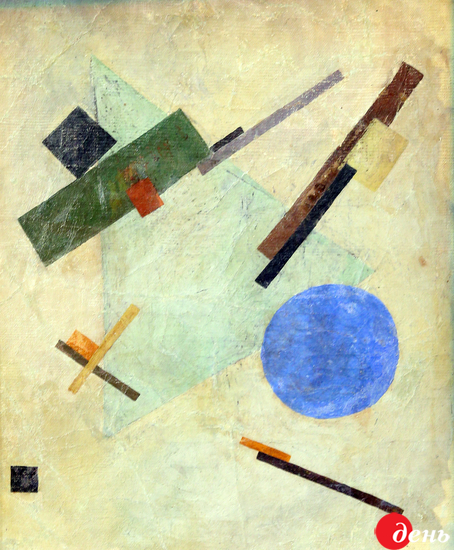

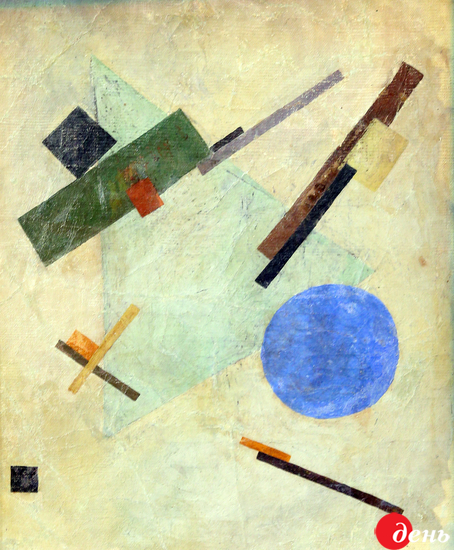

Первая остановка – «Супрематическая композиция 1» Казимира Малевича, созданная в 1916 году. Дмитрий Горбачев был свидетелем того, как эта работа попала в коллекцию Диченко. «Внук приятеля Малевича, художника Чайкова, унаследовал мастерскую Малевича с произведениями его учеников, – вспоминает искусствовед. – И этот внук показал произведения Игорю Диченко. Игорь выделил эту работу среди других и купил сравнительно недорого. А за год понял, что это настоящий Малевич, с чем согласились мировые эксперты. Работа уже экспонировалась во многих странах».

Как определить, что перед вами произведение Малевича? Горбачев вспоминает, что Жан-Клод Маркаде, вероятно, самый сильный исследователь творчества художника, сказал, что все его формы переведены в состояние невесомости, «безвесия». «Сам Малевич называл свой супрематизм «моделью космоса», – продолжает Дмитрий Горбачев. – Говорил, как в космосе нет веса – и у него нет, как в космосе вращаются геометрические фигуры – так и у него, в космосе нет горизонта и перспективы – и у него то же самое. А еще космос держится на ритме, и Малевич одним из первых открыл привлекательность ритма для композиции. До него считалось, что в живописи главное – сюжет. А он доказал, что ритм является важнейшим энергетическим рычагом искусства, более того, этим ритмом можно руководить. В этом – смысл и главный признак искусства».

МАЛЕВИЧ И ПРОЛЕТАРИИ

Оказывается, знаменитый художник любил крестьян, а вот пролетарии его отталкивали. «Малевич говорил, что с крестьянами связано искусство, вместе с ними он разрисовывает дома. Что все крестьяне занимаются искусством, хотя и не говорят об этом. А рабочие, которые работали на сахарном заводе, не признавали и не знали искусства, – делится Дмитрий Горбачев. – Даже в быту пролетарии были неприятны художнику: они работали около ужасных машин, были чумазыми, ели капустник с неприятным запахом. А крестьяне поднимались с солнцем, жили в соответствии с ритмами природы. Пели, когда работали. Это Малевичу очень нравилось».

Кстати, в свое время Александра Экстер, еще одна мощная художница, попросила Малевича предоставить свои абстрактные супрематические эскизы вышивальщицам. Артель мастериц потом делала по этим эскизам даже ковры. Эти работы отмечали и продавали в Полтаве, Киеве, Москве, Лондоне.

ВЕСЬ ХАРАКТЕР – В ОКРУЖНОСТИ

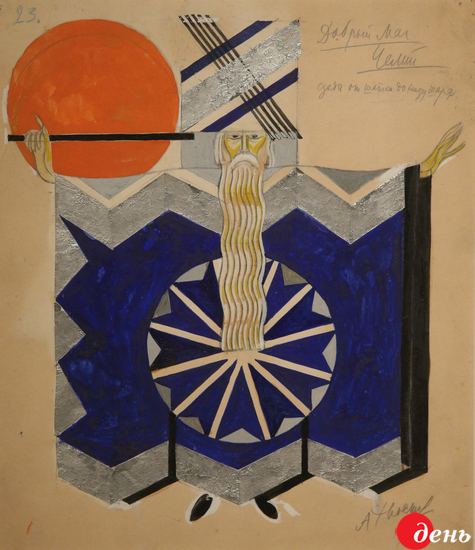

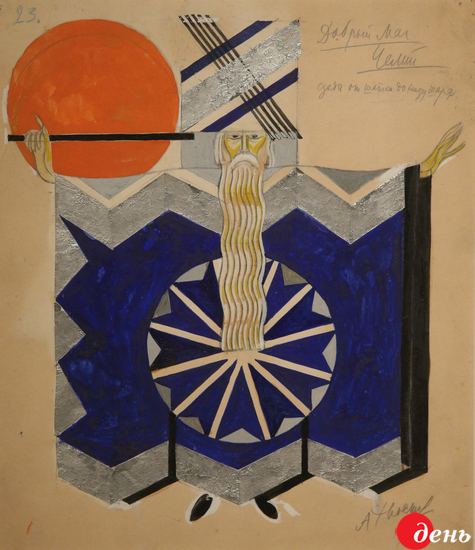

Знаете творчество Александра Хвостенко-Хвостова? Между прочим, его сценографией к опере «Валькирия» восхищаются исследователи Вагнера в разных странах мира. Эскизы декораций представлены на выставке «Малевич+». «Волнистые формы в эскизах дают ощущение ритма, все рифмуется! – объясняет Дмитрий Горбачев. – Сравнительно недавно английские вагнероведы увидели репродукции эскизов декораций Хвостенко-Хвостова к «Валькирии», звонили по телефону мне и говорили, что это лучшее, что они знают из таких проектов. Хвостенко-Хвостова причислили к классикам мирового авангарда».

В этих эскизах чувствуется влияние супрематизма. За простыми формами – большой пласт информации, смыслов. «В этом эскизе – декорация на тему Зиглинды. Эта героиня привлекала своей женственностью, которая здесь подчеркнута. Своеобразная форма женственности – округлое лоно, и оно здесь увеличенное, – комментирует Дмитрий Горбачев. – В другом эскизе к «Валькирии» раскрыта тема богатыря Гундинга, характеристика которого – щит. И здесь много больших щитообразных форм, уже совсем другая ритмика. Так несколькими формами можно создать мощный эффект». А еще искусствовед добавляет, что минимализм родился в бедных странах – там, где люди пытаются жить на полную, обходясь наименьшими средствами.

ПЕРФОРМАНС С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ

Авангардисты творили не только в мастерских – часто вся их жизнь была преисполнена художественных выдумок. Останавливаемся перед картинами Виктора Пальмова. На картине «Автопортрет с женой» он как будто рисует свою любимую Капитолину, но при этом кажется, что она реальна, сидит рядом с ним. «Украинское село зимой» – другая работа футуриста, представленная в экспозиции. «Картина датируется 1920 годом, когда россиянин Пальмов еще не был в Украине. Меня это удивило. Оказывается, в 1920 году он с художником Давидом Бурлюком, который его украинизировал, побывал в Сибири в области Зеленый Клин (еще ее называют «Зеленая Украина», по переписи населения 1926 года там проживало 303 тысячи украинцев. – Авт.). Там Пальмов впервые приобщился к украинскому. В 1918 году Зеленый Клин объявил себя частью Украинской Народной Республики, его представители послали Михаилу Грушевскому телеграмму, на которую тот, кстати, не ответил», – рассказывает Дмитрий Горбачев.

Пальмову свойственная детская манера, замечает искусствовед. Художник большое значение придавал искренности и непринужденности. И искренне превращал именно свою жизнь в искусство. На выставке «Малевич+» есть картина Виктора Пальмова «Пляж», в связи с которой Дмитрий Горбачев вспомнил об одном перформансе художника. «Как-то художник повез свою жену Капитолину на пляж. А оказалось, что она не умеет плавать. Пальмову это было неприятно, потому что в свое время был кочегаром на судне, которое плыло в Японию. И Пальмов решил научить Капитолину плавать. На лодке вывез ее на середину водоема и выбросил за борт. Она этот жест не поняла, барахталась и кричала: «Я давно поняла, что ты меня разлюбил!» Все-таки Виктор вытащил Капитолину и вывез на берег. Потом она хорошо держалась на воде», – улыбается Дмитрий Горбачев.

Забавно, как «Пляж» попал в коллекцию Диченко. Как-то он зашел в гости к одному коллекционеру и увидел за шкафом эту картину. Точнее, нарисованное на ней розовое бедро. Молодой Диченко заинтересовался сюжетом, вытащил картину, а затем ее купил.

ПОРТРЕТ КАК ПЕЙЗАЖ

Александра Богомазова прозвали «украинским Пикассо». Вскоре после смерти в 1930 году его вычеркнули из истории советского искусства, и только через несколько десятилетий Игорь Диченко вытащил это имя из забвения, написал о художнике в парижском журнале. «Портрет» Богомазова, представленный на выставке в «Мистецькому Арсеналі», Дмитрий Горбачев называет «моментом озорства». «Явных портретных признаков в картине нет. Может, что-то пейзажное, – продолжает искусствовед. – Но поскольку футуристы любили трактовать лицо человека как пейзаж, этот футуристический хит можно понять. Богомазов говорил, что для него главное – создать ритмическую ценность. Каждое событие он трактовал как определенную ритмику, где-то энергичную, где-то лирическую. А Игорь первым сформулировал главную идею Богомазова и авангардистов вообще – космизм. Игорь когда-то писал, что в их работах нет земной пространственности: горизонта, перспективы и тому подобное».

ЗАБЫТЫЕ ПРОРОКИ

Завершаем экскурсию около работ Василия Ермилова – дизайнера пространства мирового масштаба. Художник является предсказателем гиперреализма, который обрел развитие во второй половине ХХ века. Это удостоверяет картина «Булка», созданная в 1914 году. Хала нарисована чрезвычайно реалистично, также прослеживаются черты кубизма. «Другая черта творчества Ермилова, которое опережало тогдашнее искусство – его минимализм. Исследователи называют его самым лаконичным конструктивистом мира», – замечает Дмитрий Горбачев.

Игорь Диченко озадачил вдову Василия Ермилова, когда пришел к ней, заинтересовался произведениями битого советской властью мужа, да еще и предложил за них деньги. «Я удивлялся, что Ермилова вообще не арестовали в советские времена, только выгнали из Союза художников за космополитизм. Еще Ермилова «били рублем» – не давали зарабатывать деньги. А он считал, что бедность стимулирует творческий инстинкт. Какая мудрая была партия, которая давала дополнительные возможности творить!» – смеется Дмитрий Горбачев.

Собственно, сам Игорь Диченко занимался рискованной работой: собирал произведения, которые в Советском Союзе было принято уничтожать. Но результат стоил усилий: по словам Дмитрия Горбачева, Диченко доказал, что украинское искусство полноструктурное. «Но проблема Украины в том, что мы не умеем ретранслировать свои достижения, все залегает в архивах, – добавляет искусствовед. – Богомазов был гениальным теоретиком, некоторые вещи сформулировал точнее и раньше за Кандинского и Малевича. Но начали его печатать только в 1990-х годах. Если бы в 1914 году эти работы пошли в мир, очевидно, что искусство было бы несколько иным».

Поэтому не прозевайте возможность увидеть произведения «хедлайнеров» авангарда на выставке «Малевич+», которая будет проходить в «Мистецькому Арсеналі» до 7 августа.