Пять колец по всем программам

ЭЛЕКТРОННЫЕ КРЫЛЬЯ ОЛИМПИАД

Сегодня организация Олимпийских игр без учета работы телевидения просто невозможна. И не случайно в анкете Международного Олимпийского Комитета (МОК), адресованной городу, выдвигающему свою кандидатуру на проведение Олимпиады, одним из первых стоит вопрос: «Есть ли у вас технические возможности для трансляции Игр по ТВ, или будут ли они в вашем распоряжении до начала соревнований?»

Олимпийский дебют ТВ приходится на 1936 год. Тогда Игры проходили в столице Третьего рейха Берлине. Присутствие на них телекамер идеологи фашизма связывали с престижем немецкой науки и техники, а также желанием получить политические дивиденды. На момент проведения Олимпиады-1936 Телевизионное акционерное общество Германии располагало тремя телекамерами с установкой внестудийного действия, кстати, одной из телекамер руководил будущий создатель цветной системы PAL Вальтер Брух. Интересна и такая деталь: именно на Играх 1936 года по инициативе немецкого спортсмена Карла Дима было положено начало церемонии Олимпийского огня.

Вторая мировая война (1939—1945) в истории олимпизма оставила только порядковые номера очередных Игр, которые так и не состоялись: XII (1940 г.) и XIII (1944 г.). Кстати, Япония, которая должна была в 1940 году проводить в Токио Олимпиаду, серьезно готовилась к трансляции соревнований.

В общем, малозаметными в биографии мирового ТВ промелькнули и трансляции со следующих трех Олимпиад: в Лондоне (1948), в Хельсинки (1952) и в Мельбурне (1956). Телевизоров у населения еще было мало, объемы спортивного вещания незначительные, технические возможности ТВ достаточно ограниченные.

В течение же следующего межолимпийского цикла в мире произошли грандиозные перемены, в частности, в сфере космонавтики, электроники и ТВ. В октябре 1957 г. был запущен первый в мире советский искусственный спутник Земли (ИСЗ), и началась интенсивная работа по использованию космических аппаратов для связи и ТВ. В то же время сверхдальние кабельные телемагистрали связали между собой не только соседние страны, но и разные континенты (в частности, Европу с Америкой). И когда настало время римской Олимпиады (1960), прямые репортажи со спортивных арен «вечного города» пришли на «домашние экраны» многих стран мира, в том числе и в дома украинцев.

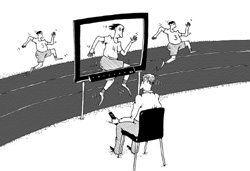

В 1962 году для ТВ наступила космическая эра: состоялась первая передача с помощью «ретранслятора в поднебесье». А еще через два года, в связи с Олимпиадой в Токио, ТВ «покорило» Тихий океан. Исчезла последняя преграда, которая мешала превращению всего мира в гигантский телевизионный стадион, а сторонников спорта различных континентов — в единый всепланетный клуб телеболельщиков. Токийские Игры находились под недремлющим оком ста телекамер, шесть из которых впервые давали цветную картинку. Начиная с Олимпиады в Токио, идет активный рост объемов технических средств, задействованных для трансляции Игр, увеличивается количество национальных телекомпаний, которые готовят и транслируют программы с олимпийских соревнований. Благодаря спутниковым системам связи старты в Мехико (1968) увидели около миллиарда человек на трех континентах (в Америке, Европе и в Азии). Именно в мексиканской столице была осуществлена первая попытка создания единой олимпийской телепрограммы, которая бы удовлетворяла запросы сторонников спорта всего мира. В то же время именно из Мехико некоторые самые большие телекомпании мира начали передавать дополнительно специальные (унилатеральные) программы для болельщиков своих стран по тем видам спорта, которые у земляков вызвали наибольший интерес.

Мюнхенская Олимпиада-1972 ознаменовалась эскалацией технических возможностей ТВ. Трансляция на весь мир осуществлялась с помощью трех ИСЗ геостационарного базирования. Поэтому, если стадион в Мюнхене вмещал 70 тысяч болельщиков, то возле «домашних экранов» в том году собирались на олимпийские телепередачи одновременно больше миллиарда телезрителей.

Однако не следует думать, что организация телетрансляций с Олимпиад всегда была идеальной. Случались и досадные просчеты. Так, во время Игр 1976 г. в Монреале канадская радиотелевизионая корпорация Си-Би-Си создала девять международных каналов подачи звука и изображения. Но этого оказалось маловато, чтобы удовлетворить потребности эфирных организаций тех стран, которые стремились вести прямые репортажи за пределы Североамериканского континента.

Не досчитались сотен миллионов потенциальных телеболельщиков и следующие две Олимпиады — московская (1980) и лос-анджелесская (1984). Однако совсем не из-за технологических или организационно-программных недостатков. С этим как раз все было хорошо. Причины же в другом. Конец 70-х — начало 80-х годов был обозначен резким осложнением международной обстановки в условиях «холодной войны» и заострения идеологического противостояния в мире. Как проявление протеста США и их союзников против ввода Советским Союзом в декабре 1979 г. войск в Афганистан, Национальные Олимпийские Комитеты (НОКи) стран «развитой демократии» объявили бойкот московской Олимпиады. Что касается следующей Олимпиады, которая в 1984 г. проходила в американском городе Лос-Анджелес, СССР и страны соцлагеря (за исключением «ренегата» Румынии) применили тактику «обратного бойкота», отказав своим спортсменам выйти на наиболее престижные старты. Пострадали и телезрители: ведь телерадиоорганизациям стран, демонстративно бойкотирующим участие в Играх, не разрешается транслировать олимпийские соревнования (за исключением показа коротких репортажей в информационных программах).

...В календаре истории олимпизма перелистан очередной листок, на котором обоначалось: «Год 1988, Сеул, Игры XXIV Олимпиады». Впервые со времени монреальских стартов в 1976 г. сошлись в спортивных поединках на стадионах столицы Республики Корея сильнейшие легкоатлеты планеты. Это было убедительным свидетельством тех благотворных перемен, которые произошли в мире за прошедший межолимпийский цикл. В международном телетрансляционном центре в Сеуле работали представители 130 телерадиоорганизаций из 66 стран (в т. ч. в последний раз из СССР).

В телевизионную историю освещения Олимпиад сеульские Игры вошли не только 2,5 миллиардами телеболельщиков. Во время Олимпиады- 1988 многие телезрители Японии с глазу на глаз встретились с «домашним экраном» XXI века — ТВ высокой четкости (ТВЧ). В двадцати телезалах Токио, оборудованных специальной приемной аппаратурой, можно было смотреть прямые трансляции из Сеула на телевизионных экранах с изображением такой четкости, которое не уступало картинке в широкоформатных кинозалах. Эффект соучастия усиливался стереофоническим звуком.

В последний раз единой командой спортсмены стран бывшего СССР выступали на Олимпийских играх 1992 г. в Барселоне. Тогда же украинские телезрители в последний раз получали олимпийские телерепортажи через канал «Останкино».

Так что ответственные задачи возникли в 1996 г. на Олимпиаде в Атланте перед только что созданной Национальной телекомпанией Украины (НТКУ). Всего 11 ее работников (из них 8 спортивных журналистов) должны были обеспечить комментирование 199 часов олимпийских соревнований по десяткам видов спорта.

Олимпийские старты 2000 года — на этот раз в далеком австралийском Сиднее. Да, современная Олимпиада — это не просто «праздник спорта» и «важнейший турнир». Это самое ходовое на планете телешоу, самый быстрораспродаваемый телевизионный товар. Сидней-2000, наверное, побил все телевизионные рекорды, большинство из которых было установлено в Атланте-1996. Согласно доолимпийским оценкам экспертов, больше половины населения планеты — 3,7 млрд. жителей — благодаря ТВ стали свидетелями событий, состоявшихся во второй половине сентября на сиднейских аренах. По сравнению с предыдущей летней Олимпиадой эта цифра выросла на 700 млн.человек.

Эксклюзивное право на организацию телетрансляций на Украину снова получила НТКУ. На этот раз у наших телезрителей была возможность получить почти сто пятьдесят часов репортажей об олимпийских соревнованиях.

Следует отметить, что сиднейские Игры — первые в истории Олимпиад, которые широко освещались не только ТВ (в т. ч. ТВЧ), но и с помощью новейшего информационного оружия — «всемирной паутины», хотя в дальнейшем отношения МОКа с Интернетом усложнились.

А сейчас — о всемирном телевизионном экране ХХVIII Игр на «прародине» Олимпиад — в Афинах. Оттуда на весь мир пойдет 3 800 часов прямого телевизионного сигнала. Освещать соревнования будут с помощью тысячи телевизионных камер. Для 12 тысяч телевизионщиков со всех стран мира, которые будут аккредитованы в греческой столице, оборудуется 1,5 тысячи комментаторских «позиций» (специальных монтажно-редакционных боксов), в том числе и для творческой группы Украинского телевидения. Видеокартинкой канал УТ-1, как и телесети ряда других государств, будет обеспечивать Европейский телерадиовещетельный союз (EBU). Он объединяет 71 компанию теле- и радиовещания в 52 странах Европы, Северной Америки и Ближнего Востока с потенциальной телеаудиторией 640 млн. человек.

ДОРОГОСТОЯЩИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ТРАНСЛЯЦИИ

Вряд ли кто сможет сейчас назвать имя человека, которому первому пришла мысль брать деньги за продажу телевидению прав на трансляции с мест олимпийских соревнований, однако абсолютно точно известно, что это произошло году в 1960. И это было не случайно. Ведь на то время во многих странах ТВ стало массовым средством информации.

С римской Олимпиады-1960 впервые ежедневно осуществлялись телевизионные репортажи. И именно здесь были впервые проданы права на телетрансляцию. Правда, сумма была чисто символической — всего 66 тыс. долларов. Нужно отметить, что до этого МОК продавал только права на съемку официального кинофильма об очередных Играх. Телевизионный же эфир запах большими деньгами для организаторов Игр. И МОК немедленно внес изменения в Олимпийскую Хартию: «Комитеты, которым поручена организация Олимпиад и зимних Игр, должны выплачивать МОКу определенную сумму». Размер ее устанавливался в зависимости от прибылей, полученных от продажи прав телетрансляций.

Римский почин был весьма привлекателен, и далее речь шла уже не о десятках тысяч долларов, а о миллионах. С недавнего же времени — даже о миллиардах. Вот динамика этих торгов. За продажу прав на телетрансляции с мюнхенской Олимпиады (1972) ее организаторы взяли с ТВ 13,5 млн. долларов, а с Игр в Атланте (1996) — 900 млн. долларов(!)

Сумы же, полученные МОКом и организаторами сиднейской Олимпиады от телевизионных кампаний, стали первым рекордом Игр-2000. Общая выручка — 1,3 млрд. долларов. Большую часть сиднейского телевизионного бюджета сформировал основной американский бродкастер Игр — телекомпания Эн-Би-Си, оплатив за право трансляции 705 млн. долларов. Права на телетрансляции из Атланты ей обошлись в 456 млн. долларов.

Можно смело утверждать, что ТВ, с финансовой точки зрения, начиная с 80-х г., действительно является «спасателем» Олимпийских игр, а сейчас — самым большим их спонсором.

Непосредственно права на телетрансляции каждой Олимпиады продает Оргкомитет. Причем соглашение заключается за несколько лет до открытия Игр. Еще со времен римской Олимпиады развернулось жесткое соперничество между тремя китами американского ТВ — национальными сетями Эй-Би-Си, Эн-Би-Си и Си-Би-Эс — за эксклюзивное право освещения каждых Игр. Тогда, в 1960 г., первый (и единственный) раз победила Си-Би-Эс. Далее чаще всего это право относительно освещения летних Олимпиад завоевывала Эй-Би-Си. А вот в последние десятилетия (начиная с 1980 г.) первенство непременно остается за Эн-Би-Си (она же финансово «застолбила» это право аж до 2012 года). Компания-победитель разрабатывает общую стратегию освещения Игр, создает как единую мировую программу, так и многочисленные ее варианты для «индивидуальных потребностей» созаказчиков трансляций — самых больших национальных сетей, перепродает «врозницу» часть прав другим международным телеобъединениям. И, как правило, осуществляет техническое обеспечение телетрансляций — от установления сотен самых разнообразных телекамер на стадионах и в залах до организации спутниковой связи на все континенты планеты.

Однако, выложив за телеправа кругленькую сумму, компания-победитель много хочет получить от Оргкомитета Игр. Часто она ставит перед организаторами свои условия, которые нередко идут в разрез с интересами олимпийцев. Так, за 403 млн. долларов, заплаченных Эн-Би-Си в Сеуле 1988 г. (хотя сначала Оргкомитет этой Олимпиады претендовал на 1 млрд. долларов), эта компания затребовала существенного изменения расписания соревнований. Сеул для американского ТВ был довольно неудобным местом проведения соревнований: разница во времени между олимпийской столицей и восточным побережьем Америки составляет 14 часов, что не позволяло вести прямые трансляции. Обещание больших прибылей организаторам Игр и международным спортивным федерациям со стороны Эн-Би-Си сделало свое дело: 119 стартов из 237 проходили в интервале с 9 до 14 часов по местному времени, что позволяло показывать их в США в «прайм-тайм». В Европе же в это время была уже ночь. А что уже говорить о самочувствии спортсменов, организм которых был не приспособлен «выкладываться» в такую раннюю пору.

С середины 1990-х г. права на телетрансляции стали продаваться «оптом», то есть сразу на несколько следующих Олимпиад. Так, МОК сообщил, что телеправа на Игры с 2000 по 2008 годы проданы Европейскому Телерадиовещательному Союзу (EBU) за 1 млрд. 442 млн. долларов. Кстати, консорциум известного мирового медиа-магната Руперта Мердока предлагал за этот «телепакет» 2 млрд. долларов, но МОК решил не портить отношений с влиятельным объединением европейских телекомпаний. А далее EBU пускает «шапку по кругу», определяя взнос телекомпании каждой страны в общую казну. Причем этот финансовый «пай» зависит от ряда обстоятельств: количество телеприемников в стране, величина рекламных квот и расценок, состояние экономики государства и тому подобное.

Телекомпании (как те, что приобрели от Оргкомитета эксклюзивное право на телетрансляцию Игр, так и «субподрядчики») стремятся не только вернуть потраченные деньги, но еще и получить прибыль. И сделать это можно, главным образом, за счет размещения рекламы. Поэтому стоимость ее постоянно растет, в первую очередь, на национальных сетях США. Так, если рекламный 30-секундный слот в олимпийских трансляциях 1984 г. стоил 225 тыс. долларов, то во время следующих Игр в Сеуле — уже 450 тыс. долларов. Передачи из олимпийского Сиднея сопровождались в США рекламой, которая «потянула» на полмиллиона «зеленых» за слот. Бесспорно, еще высше эти расценки будут во время трансляций афинской Олимпиады.

Пока что из 27-ми олимпиад современности только в трех случаях организаторы финансово были «в плюсе»: в 1948 году — в Лондоне, в 1984 г. — в Лос-Анджелесе и в 1996 г. — в Атланте. Во всех других случаях был дефицит, который в 1960 г. в Риме составлял 56 млн. долларов, в 1964 г. в Токио — 458 млн. долларов, в 1976 p. в Монреале — аж 900 млн. долларов! Однако есть предположение, что самой убыточной была московская Олимпиада в 1980 г. (ее бюджет и сейчас неизвестен). Прибыли от трансляций Олимпийских Игр в Афинах составят приблизительно 730 млн. долларов.

А какая же выгода от всех этих многомиллионных прибылей телезрителям? Как прогнозировалось, больше 4 миллиардов землян будут собираться в дни афинской Олимпиады около своих телеприемников. Около 160 часов незабываемых встреч с сильнейшими атлетами планеты подарит своим соотечественникам и Украинское телевидение. Трансляции будут идти главным образом по Первому н ациональному каналу (УТ-1), волны которого достигают практически каждого дома. Поэтому небесполезными будут наши надежды, что телесигнал неоднократно донесет из первостолицы Олимпиад и Гимн Украины в честь выдающихся побед наших спортсменов.

Выпуск газеты №:

№143, (2004)Section

Медиа