Фостерная семья по-украински,

или Воспитание чужого ребенка как своего родного

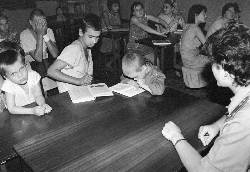

Оля Щербак из поселка Жуляны осталась одна при живых и здоровых матери и отце. Ее мать продала свой дом и поселилась у сожителя, дочку же сдала в интернат. Оле в интернате не нравилось, и она все время пыталась вернуться к матери. Той же было не до дочери — нужно было устраивать личную жизнь. И чтобы девочка больше не убегала из интерната, она подговорила своего брата «проучить» ее как следует, чтоб впредь была послушной. Дядя на славу «повоспитывал» свою девятилетнюю племянницу. После этого случая Олю забрали к себе в семью супруги Епишевы, купившие дом у Олиной матери. Вот уже пятый год девочка живет в семье, ходит в нормальную школу, обеспечена всем необходимым, а главное — окружена теплом и вниманием.

В данном случае налицо типичный пример фостерной семьи. «Фостеридж» — слово английское и означает «воспитание чужого ребенка». Соответственно семья, берущая ребенка под свою опеку, — приемная семья. Ничего нового для нас в этом нет: в Украине люди издавна брали на воспитание.

— Однако приходится вот перенимать опыт, учиться у англичан, — говорит психолог социальной службы для молодежи Киева Галина Бевз, — у них-то это все поставлено государством на высокий уровень, и люди, берущие детей на воспитание, получают приличные деньги для их содержания.

Главным достоинством фостерной семьи, по мнению Галины Михайловны, является то, что у кровных родителей остается шанс вернуться к своему ребенку, вновь обрести его. Остальные же существующие формы опеки над детьми в большинстве случаев предполагают лишение родительских прав.

— От интернатов нам пока никуда не деться, однако нужно постараться сделать так, чтобы там ребенок чувствовал себя как в большой и дружной семье, — говорит Галина Михайловна. — Для этого государство должно взять курс на разукрупнение интернатов, создание всех условий для развития системы семейных детских домов.

Галина Бевз принимала участие в разработке проекта программы ЮНИСЕФ «Трансформация государственной системы опеки над детьми в Украине» — «снизу». Вместе с ней над этой программой работали такие же «практики» со всей Украины — всего 24 человека. Николай Горелкин — «папа» большого семейного детского дома в Симферополе, Нина Чернявская — хозяйка такого дома, только в Шостке, Анна Орлова — работник социальной службы для молодежи Березовского района Одесской области, а Татьяна Ускова, замдиректора одесского детского дома.

— Во-первых, мы считаем, что государство должно уравнять всех детей, как это сделано в Израиле, и всем без исключения, независимо от того, есть у ребенка родители или нет — выплачивать пособие, необходимый прожиточный минимум, — считает Нина Чернявская.

Во-вторых, нужно срочно принимать меры для разукрупнения существующих детских домов и интернатов, рассчитанных на 400—500 детей — этих полутюрем, полуказарм. И альтернативой интернатной системе должны быть семейные детские дома.

И наконец самое важное: государство должно отказаться от старых догм, от казарменно-коллективистского подхода к воспитанию подрастающего поколения и повернуться лицом к семье. Ведь нормальный человек, гармонично развитая личность может выйти только из полноценной, здоровой семьи!

КОММЕНТАРИЙ

Людмила Волынец, руководитель Центра исследования детства Украинского института социальных исследований:

— Сегодня в Украине 90 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них 11 тысяч содержатся в интернатах и детских домах, в том числе 620 — в детских домах семейного типа. Остальные находятся под опекой близких родственников. В марте прошлого года Украинский институт социальных исследований получил от ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) грант на разработку программы «Трансформация существующей в государстве системы опеки над детьми».

Наша программа направлена на деинституализацию детей-сирот, то есть на выведение их из традиционной государственной системы опеки.

В мире наилучшей формой опеки является усыновление, далее следует опека близких родственников; на третьем месте — приемная семья; и на последнем — интернаты, как худшая, вынужденная форма опеки. Хотя в Европе интернат — это самое большое 15—20 человек, проживающих под одной крышей. Как видим, такое звено, как «приемная семья», у нас до сих пор не существовало совсем, по крайней мере, в официально существующей системе опеки.

Правда, с 1989 года появились детские дома семейного типа: это когда супруги берут на воспитание до десяти интернатских детей и воспитывают их до 18 лет при всесторонней поддержке государства. Однако ныне такие дома держатся из последних сил — за счет стойкости и энтузиазма родителей-воспитателей.

Мы считаем, что проблему сиротства у нас в стране можно решить только с помощью введения института приемной семьи. На это не нужно тратить много средств: не нужно строить особых помещений, решать какие-то глобальные организационные задачи. Тем не менее один принципиальный вопрос решить все же нужно, и он представляется нам архиважным. А именно, если сегодня государство признает, что ребенок является социальной сиротой — за ним должны «ходить» деньги, которые выделяются на его содержание, к примеру, в интернате. И неважно, куда он в конечном счете пойдет: в интернат, семейный детский дом или в опекунскую семью — его деньги должны перемещаться за ним.

Наша главная цель — убедить государство в необходимости и целесообразности предлагаемого нами пути. Ныне эксперимент начат в Запорожской области, где уже создано 12 приемных семей. Канада в 1996 году именно таким образом закрыла свой последний интернат. И сейчас там все осиротевшие дети проживают в приемных семьях.

Выпуск газеты №:

№35, (1999)Section

Общество