Антрацит идет... в отставку

Перевод одного энергоблока ТЭС на газовый уголь потребует 250 миллионов гривен

Минэнергоугля намерено ежегодно на 30% сокращать зависимость от угля антрацитовой группы, добываемого на неконтролируемых территориях Донбасса. Министру Игорю Насалику, похоже, удалось уверить правительство, что сделать это не сложно и не очень дорого. В результате премьер-министр Владимир Гройсман еще в феврале уверял, что первый из энергоблоков Трипольськой ТЭС переоборудуют под газовый уголь до апреля. Премьер наверняка руководствовался при этом информацией, полученной от главы Минэнергоугля. «Возможно, это инсайдерская информация, — не без удовольствия раскрывал свои карты министр, — мы разработали и готовы практически через 3-4 месяца перевести 4-й блок Трипольской ТЭС на газовую группу угля». А еще раньше Наслик обещал, что в 2019 году Украина полностью избавится от потребности в угле антрацитовой группы.

Но 5 апреля энергетики города Украинка, где расположена Трипольская ТЭС, вообще прекратили производство электроэнергии, чтобы сэкономить дефицитный антрацит. То же самое сделали пять из шести ТЭС, работавших на таком угле. Так что задача перехода на угли газовой группы, действительно, чрезвычайно актуальна. И на Трипольской ТЭС соответствующая работа ведется. Об этом «Дню» рассказал директор станции Петр Кравец.

«Работаем в том графике, который мы для себя составили, и планируем до 1 декабря закончить на четвертом блоке основные работы и приступить к пусконаладке, — докладывал директор, словно попал на Кабмин. — У нас выбран самый лучший вариант, потому что больших проблем с финансированием для реконструкции такого плана у нас нет. Наш вариант позволит в том случае, если не будет газового угля и будет достаточное количество антрацита, опять к нему вернуться. Можно сказать, что это будет реверсивный блок».

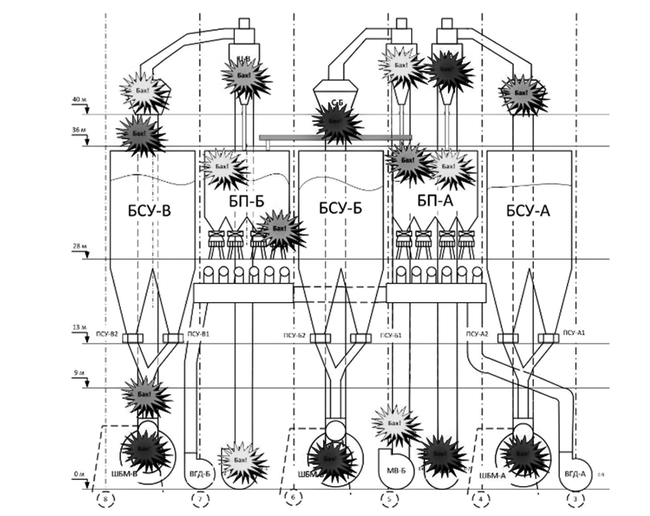

РАЗРЕЗ ГЛАВНОГО КОРПУСА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПЫЛЕСИСТЕМ ДЛЯ КОТЛА ТПП-210. СПРАВА — ПЕРЕВОД ПО ЕВРОПЕЙСКОМУ СТАНДАРТУ. СЛЕВА — ТО, ЧТО ДЕЛАЕМ МЫ: ПЫЛЕСИСТЕМА «КУРИЛЬЩИКА». ЗВЕЗДОЧКАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ ПОЖАРО- И ВЗРЫВООПАСНЫЕ МЕСТА

Отвечая на вопрос «Дня», Кравец заверил, что реконструкция не несет с собой никаких рисков — ни пожаров, ни взрывов. «В Украине очень много блоков, работающих на газовой группе угля, мы ничего нового не придумали, а просто взяли те технологии, которые уже давно опробованы. И мы будем применять их у себя на котле. Осталось провести определенные технические изменения. Мы не пионеры в этом».

Но, может быть, в мире существуют какие-то более современные и более эффективные технологии для сжигания газового угля? «Если и существуют, то я о них не слышал, — ответил директор. — А те технологии, с которыми я знаком, в принципе такие же, как и у нас».

Между тем один из самых опытных энергетиков страны (к сожалению, он предпочел высказать свое мнение анонимно) изложил в своем письме «Дню» несколько другую историю. По его словам, с самого начала предполагалась три варианта перевода блоков на газовый уголь. Первый назвали «аварийным», так как он предполагал минимальные переделки, сопряженные с понижением мощности энергоблока и некоторыми технологическими ограничениями.

Второй вариант, по словам специалиста, позволял сохранить мощность блока, но требовал установки дополнительного оборудования (дымососа рециркуляции газов). Однако показатели экономичности работы такого блока были намного хуже, чем при варианте №3. Но у нас это считается нормальным: почти все блоки, которые сейчас работают на газовом угле, применяют такую вот устаревшую технологию. «Реконструкцию по этому варианту мы оценивали в 20—50 миллионов гривен», — пишет инженер.

Третий вариант, предусматривающий переход на прямое вдувание, обеспечивает высокую безопасность, технологичность и позволял существенно повысить экономические параметры реконструируемого блока. Правда, для его реализации требовалось закупить мельницы. А это 6-7 миллионов евро для блока мощностью 200 МВт и 9—10 миллионов евро — для 300 МВт. В таком случае наша ТЭС технологически напоминала бы европейскую, а расход электроэнергии на размол снизился бы более чем в 2 раза, прогнозирует специалист.

Но научно-технический совет «Центроэнерго» (очень избирательно заслушав экспертов) по результатам конкурса с одним участником принял решение поручить ему реконструкцию блоков №2 и №5 Змиевской ТЭС. И контракт был подписан.

Счастливчик вроде бы взялся за дело, описывает ситуацию опытный энергетик. Но срок перевода вырос с 6 месяцев до двух лет. Былую мощность 200 МВт никто не гарантирует. Она будет снижена до 170 МВт. Об экономических показателях речь не идет вообще. Еще хуже с экологией. Можно с уверенностью говорить, отмечает этот корреспондент «Дня», что мы будем иметь увеличение удельных выбросов в связи с большей генерацией окислов азота (за счет высокого теплового напряжения топки с жидким шлакоудалением) и серы (из-за большего ее содержания в угле марки «Г»). Есть большие вопросы к безопасности при проектных режимах и к живучести используемой схемы вообще. При этом стоимость реконструкции блока выросла от оценочных 50 миллионов гривен до 250 миллионов. В результате будет, скорее всего, получен почти минимальный вариант, который по цене такой, каким бы должен быть максимальный.

Но когда пришло время реконструировать также блок 300 МВТ с котлом ТПП-210, то эту работу опять поручили тому же единственному участнику конкурса. При этом нельзя не отметить, подчеркивает наш «информатор», что котлоагрегат ТПП-210А очень сложен. Он двухкорпусный, имеет, по сути, два независимых котла и еще три пылесистемы на антраците или два бункера пыли... Топка имеет пережим в нижней части, то есть она полузакрыта, что абсолютно неприменимо для сжигания газовых углей.

При работе на высокореакционном топливе в полузакрытой топочной камере выбросы окислов серы и азота будут просто зашкаливать. Любой проектант знает, что для размола угля марки «Г» нельзя допускать большого количества газоходов, перемычек, полочек и коробов. Там могут образовываться очаги тления, которые при взвихривании приводят к взрыву.

На отечественных уже устаревших блоках с котлами ТПП-312 для сжигания газового угля применяется однокорпусный котел с открытой призматической топочной камерой и двумя мельницами, сушка в которых производится отработанными дымовыми газами. И даже такая упрощенная схема не спасла, например, Углегорскую ТЭС от пожара в 2012 году. В результате сгорела вся пылеугольная часть ТЭС с четырьмя энергоблоками.

То есть этот проект будет стоить намного дороже, чем даже на Змиеевской ТЭС, и на выходе мы получим блок-калеку с мощностью вместо 300 МВт — 250 МВт, ужасными показателями экологии, с опасностью взрывов и пожаров, а следовательно, — с ущербом на миллиарды гривен и ценой киловатта в среднем на 20% выше. И все это будет предложено за 300—400 миллионов гривен, а может, и дороже.

Хуже всего то, что при реконструкции блоков отказались от третьего варианта. Под его реализацию европейские доноры выделяли 100 миллионов евро, и уже сейчас у нас было бы 4 энергоблока, полностью аналогичных европейским, с экономичностью и безопасностью, близкой к любой ТЭС в Польше или Чехии. При этом можно реализовать алгоритмы для синхронизации энергосетей Украины и ЕС. Решающим недостатком такого проекта была не стоимость (10 миллионов евро + проект и работа), а безвозвратный перевод, т.е. эти новые блоки нельзя технически перевести опять на антрацит.

«Мой вывод из данной ситуации, — пишет инженер, — идет не реконструкция, а ее имитация, а при этом предпринимается попытка скомпрометировать саму идею перевода станции на газовые угли и сохранить антрацитовую зависимость. Попутно можно «освоить» немалые деньги.

«День» попросил прокомментировать данную ситуацию и ответить на вопрос, почему мы внедряем не новое, а что-то давно испытанное, но столь же давно устаревшее, главного специалиста по вопросам энергоэффективности компании High-tech engineering Бориса Костюковского.

По его мнению, работающая и постоянно обновляемая в Украине либеральная модель энергорынка создает огромные риски для инвестиций, особенно государственных, в крупные энергетические проекты. А без гарантий государства и частный инвестор никуда, кроме зеленой энергетики, имеющей немалые преференции, не придет. «Найти деньги на кардинальную реконструкцию, по расходам сравнимую с новым строительством, практически невозможно», — констатирует эксперт.

«Проблема в том, что государство самоустраняется, и чем дальше, тем больше, — говорит он, — возлагая все расходы на частных собственников и забывая, что у него есть обязательства, в частности и в сфере экологии, как перед населением, так и перед международным сообществом по Парижским соглашениям».

Выпуск газеты №:

№83-84, (2017)Section

Экономика