Любовь и голод. Эфиопия-1984

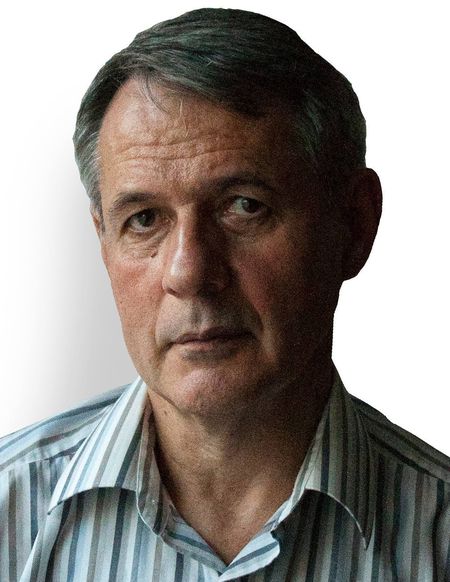

Сергей Сынгаивский: «Украинская литература очень провинилась перед своим читателем»

Об этой книге наконец широко заговорили после того, как Оксана Забужко в рамках авторской программы «Расскажи мне обо мне» на Книжном Арсенале-2017 представила ее автора. Это книга «Дорога на Асмару» Сергея Сынгаивского. Произведение зрелое, плотное, во многом новаторское для нашей литературы. Построено на лично пережитом во время массового голода и международной борьбы с ним в Эфиопии 1984—1986 годов, где автор находился как военный переводчик. «Дорога на Асмару» — роман политический, философский и о любви, стилистически совершенный. Кстати, «День» едва ли не самым первым отозвался о нем (см. материал «Чужого горя не бывает» в № 91-92 от 27-28 мая 2016 года).

«МОЙ ГЕРОЙ ЛУЧШЕ МЕНЯ»

— То, что увидел и пережил ваш герой в Эфиопии, в частности страшные картины абсолютно советского «рецепта» искусственного голодомора, действительно было осмыслено вами еще во время пребывания в этой стране?

— В эфиопской культуре есть понятие «воск и золото» — что-то наподобие кокни, когда любое высказывание имеет двойственный смысл. Упрощенно, это на черное говорить белое, но так, чтобы тебя не поймали на вранье. Именно так было с голодом в Эфиопии. Можно видеть и не понимать. На пике международной помощи там работали более ста НУО, но «черный Сталин» — Менгиста Хайле Мариам — искусно маскировал свои действия и намерения. А еще в каждом из нас сидел внутренний цензор. Нам, офицерам советских отрядов помощи, он говорил просто: «Зачем оно вам?» Западным волонтерам напоминал, что они не смогут спасать людей, если обнародуют свои сомнения. «Врачи без границ» не испугались, обвинили режим в использовании голода и помощи в политических целях — и были высланы из страны. Более-менее очевидным было то, что, вывозя пострадавших от голода крестьян на юг для «их же спасения», правительство лишает эритрейских повстанцев поддержки населения, без которой любое партизанское движение обречено. Это — единственное, к чему я пришел там самостоятельно. Вся схема в целом была намного сложнее. Мы видели жесткий контроль на дорогах, жестокое наказание за продажу своего же зерна, заманивание продуктами в сборные пункты для последующего переселения, но составить этот пазл вместе не могли и не хотели. Даже те, кто, как я, знал кое-что из правды о голодоморе. Поэтому мой герой лучше меня. Более находчивый, более честный, более смелый. Он успел составить тот пазл еще там. Собственно, исторические события и экзотичные декорации служат фоном для рассказа о взрослении еще совсем молодого парня и его отчаянной игры с чертом. Чем она завершается — победой или поражением — судить читателю.

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕМА — ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

— В рецензии на «ЛітАкценті» писатель Антон Санченко обобщает: роман «Дорога на Асмару» — «осмысление своего горького опыта колониального солдата исчезнувшей империи». Сколько еще не выписанных подобных «опытов», где украинцы — и жертвы, и участники преступлений, порожденных империей, которая называлась СССР?

— Тем интереснее, с человеческой и драматургической точки зрения, является осознание своего участия в преступлении человеком, который выполняет вроде бы гуманную миссию. Тема личной ответственности в романе центральная. Империя СССР просуществовала несколько поколений и столько совершила преступлений, а за сколько ответила? Может, за Афганистан? Ничуть. А человек живет раз, и вот он прошел тот Афган, живет в Боярке. Что он вспоминает? Погибших товарищей, а еще? Хорошо, когда понимает, что был орудием кремлевских старцев, однако чаще всего ему хочется думать, что достойно воевал, имеет награды. И его можно понять. А что касается украинца-жертвы и участника. «9-я рота» вышла на экраны в 2005-м. Украинец в ней ничтожество, чуть ли не изменник. Были украинские произведения на эту тему?

— Недавно вы принимали участие в Международном симпозиуме «Империи, колонии и голод». Там прозвучал вопрос: можем ли употреблять слово «голодомор» во множественном числе?

— Я выступил там как свидетель и участник событий, а не историк. Эфиопский голодомор уникален тем, что его представляли как борьбу с голодом. Голодомор в Украине тоже имел свойственные только ему черты — думаю, в первую очередь то, что его национальная составляющая была для Сталина важнее классовой. Имел их и Ашаршилык в Казахстане, где приблизительно таким же способом уничтожили половину народа. Но общего — автор, мотивы, исполнители — по крайней мере в этих двух трагедиях достаточно. Наше жуткое «голодомор», с малой буквы, является настолько вместительным, что просится стать родовым понятием (речь идет, конечно, об украинской). Когда же с большой — так, это уже сугубо о нас. Как кобзари и Кобзарь. Но это мнение филолога. У историков свои размышления. Так же, как есть правда юридическая и правда художественная. Например, один из наших военных летчиков-советников хвастался, что сбрасывал на партизанские пещеры в горах запрещенные вакуумные бомбы. Я слышал эти слова от третьего лица и потому никогда не смог бы подтвердить их в суде, но знаю, что это правда. Так мы с пани Оксаной во время беседы вышли на определение: «Художественная правда — это та, которую ты не обязательно смог бы подтвердить в суде, но от этого она не перестает быть правдой».

— Один из главных героев Андрей — ваш ровесник. Сколько вымысла и скольких автобиографизма в его образе?

— Андрей настолько я, насколько мадам Бовари — это Флобер. Нет, конечно, немного больше (Смеется.) Герой может начать свой путь почти как автор, и впоследствии начинает жить своей жизнью и способен не раз удивить своего творца. Так случилось и с моим Андреем.

«НИКИТИНЫ ПОИСКИ ОТЦА — ЭТО НАШИ ПОИСКИ СВОЕЙ ИДЕНТИЧНОСТИ»

— Распутывание Никитой, вторым главным героем, тайны своего рождения — благодарный и в то же время неблагодарный литературный прием. Вы блестяще воспользовались им. Сюда же вплетается мотив семейной памяти, преемственности. Несколько слов о влиянии отца-писателя.

— Этот «семейный» план книги служит еще одной цели. Всегда можно сравнить отношения народов и в семье. Причем я не делал это преднамеренно: так получилось по логике сюжета. Читатель поймет, кто стоит за Нефедовым, Ириной и двумя героями — «старым» и «молодым». Никитины поиски своего настоящего отца — это наши поиски своей идентичности. Кем будет этот молодой киевлянин? В начале впечатления неутешительные: еще один мажор или пофигист. Что его изменяет? Единственное, что способно на это: любовь. Любовь по-человечески, «отрывки из романтичной иллюзии, из жизни недегенератов», как писал Агатангел Крымский. Мой отец поэт Петр Сынгаивский учил меня различать литературу и халтуру, добро и зло. В Эфиопии я вспоминал его строки, «Може й добре слово / довести до згуби», потому что возил хлеб, который, спасая людей, в то же время продлевал жизнь кровавому режиму. И это всегда дилемма: как помочь людям и не помочь диктатору? Разве не стоит она перед нами сегодня, во время нашей войны?

— Как автор, который знает цену написанному, проникались ли, что роман почти не получил огласки, хотя появился год назад?

— Как говорил Марк Блок, «Тексты, даже самые ясные и самые податливые, говорят лишь тогда, когда умеешь их спросить». За 25 лет «укрсучлит» — уродливое словцо, такое же второсортное, как отношение многих украинцев к себе, — не смог заговорить о тех же «афганцах», копнуть истоки животного советского расизма, в частности к собственным «туземцам», поставить еще массу больных и актуальных для нас вопросов. Считаю, что украинская литература очень провинилась перед своим читателем. Возможно, ситуация начала исправляться. Такое мое впечатление после нынешнего Арсенала — не только из-за моей книги.

— О чем будет ваша следующая книга?

— Это будет роман об украинском поэтическом авангарде 1920-х, но под необычным углом.

Выпуск газеты №:

№148-149, (2017)Section

Украинцы - читайте!