Шестидесятники. Пройденное перед грядущим

Михаил Коцюбинский, Павло Тычина, Василь Стус, Борис Антоненко-Давидович в жизни Михайлины Коцюбинской

Поколение шестидесятников живет не только теми проблемами, которые были актуальны в свое время, но и интегрировано в современную жизнь. Очевидно, с общественными изменениями многие из них отойдут от активной деятельности и до широких кругов общественности не дойдут их мысли и взгляды о прошлом и настоящем. А зря... Поэтому «День» обратился к литературоведу и критику Михайлине КОЦЮБИНСКОЙ. «Зная мою жизненную «легенду», нередко спрашивают, насколько трудно жилось мне в советском прошлом и как дышится сегодня, — говорит она. — Оглядываясь на свою жизнь, должна сказать, что она отнюдь не окрашена в темные тона, скорее — наоборот. Мне суждено было стать свидетелем и участником возникновения независимой Украины, пережить эйфорию нового Золотого Гомона конца 80-х — начала 90-х. Узнать и разочарование от нашей незрелости, неспособности новых элит и постоянного ощущения нереализованности, по выражению Стуса, «вечно эмбрионной Украины». Поэтому с открытым сердцем приняла Майдан, который вынудил пересмотреть устоявшиеся представления о нашем народе, названном нами народонаселением».

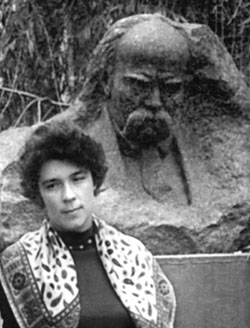

Михайлина Фоминична — племянница классика украинской литературы Михаила Коцюбинского. С малых лет имела уникальную возможность общаться с личностями, формировавшими лицо культуры целых поколений. У них в гостях бывали выдающиеся писатели Павло Тычина, Максим Рыльский, Владимир Сосюра, Михаил Стельмах, кинорежиссер Марк Донской, скульптор Гинцбург, певица Зоя Гайдай, художники Василий Касиян и Николай Бурачек... В 60 хгодах она была участницей акции протеста против арестов украинской интеллигенции во время премьеры фильма «Тени забытых предков» Сергея Параджанова в киевском кинотеатре «Украина». На своей машинке перепечатывала первую самиздатовскую копию работы Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?». Публично выступала в защиту многих украинских диссидентов. Евгений Сверстюк, Алла Горская, Иван Дзюба, Василь Стус, Борис Антоненко-Давидович были ее единомышленниками, друзьями и одновременно учителями.

Литературовед — составитель первого изданного в Украине поэтического сборника Василя Стуса «Дорога болю» и шести томов в девяти книгах его творческого наследия, редактор четырех томов писем Михаила Коцюбинского и многих книг серии «Українська модерна література». Автор книг «Образне слово в літературному творі», «Етюди про поетику Шевченка», «Мої обрії» в 2-х томах. Последняя выдвинута на соискание Шевченковской премии.

ЖИЗНЬ В АТМОСФЕРЕ ВСЕПРИСУТСТВИЯ КОЦЮБИНСКОГО

— Пани Михайлина, расскажите о ваших духовных отношениях с дядей — украинским классиком Михаилом Коцюбинским.

— Недавно я закончила и отдала в печать, на мой взгляд, очень интересную работу «Над маминими щоденниками». Моя мать оставила шесть тетрадей своих дневников — с 1928 по 1963 годы. Обрабатывая их, будто ее глазами посмотрела на то, как росла. Я жила в атмосфере всеприсутствия Коцюбинского. Дядя мне представлялся «високий, трохи зігнутий в плечах, наструнений і себе гідний» — очень люблю эти слова Тычины о нем. Родилась в Виннице в том же домике и комнате, что и он. Что и говорить, дом — старый, ему лет, наверное, с двести. К счастью, его укрепили, так что еще будет стоять долго. Мои родители создали музей писателя. Две маленькие комнаты были нашими, а в остальных — экспозиция. «Выхожу из комнаты, вижу, Михайлина стоит в той, где идет экскурсия, — писала моя мать в воспоминаниях. — Сначала решила ее оттуда забрать, а потом передумала. Она внимательно слушала». То есть я росла в органичной среде, неотделимой от личности украинского классика, его творчества, тех людей, которые им занимались. Знаю, что даже недруги нам говорили, мол, не отделяем своего от музейного. И действительно, винницкий и черниговский музеи были отцовской и маминой жизнью. Уже несколько раз приводила такой знаковый пример. В 1941 году, когда немцы приближались к Чернигову, отцу предлагали эвакуироваться с женой и дочерью, прихватив несколько чемоданов. Но он сказал, что без музея никуда не уедет. И таки добился вагона, в который были погружены практически все экспонаты, даже тот бюст работы Гинцбурга, кстати, лепленный с натуры. Отдельно в окованный железом сундук упаковали рукописи. И вот этот вагон 23 августа оказался на станции Чернигов. Почти все вокруг уже было уничтожено, ведь в сентябре немцы вошли в город. Бомбардировка не прекращалась. Помню, ночью осколки так тарабанили по кровле, что некуда было деться. Тогда родители на тот сундук с рукописями клали меня и с обеих сторон закрывали своими телами. Я и рукописи — это было наиболее самое ценное...

До недавнего времени у себя дома хранила старинную брошку из бирюзы, которую подарила мне пани Аплаксина. Михаил Коцюбинский любил эту женщину. И подарок ей привез из Неаполя. Отдала драгоценность в Черниговский музей, где ей и место.

— А имя дяди вам помогало?

— Оно и помогало, и мешало. Если говорить о том тяжелом периоде, когда была отовсюду гонимой, — исключение из партии, увольнение из Института литературы, запрет печатать мои литературоведческие работы (это продолжалось почти 20 лет), то, понятно, если бы не эта фамилия, я бы, возможно, повторила трагическую судьбу Ивана Свитлычного или Василя Стуса. А с другой стороны, оно мешало. Невозможно было устроиться даже корректором в каком-нибудь техническом журнале. Поэтому после увольнения из Института литературы в 1968 году почти год ходила без работы, имея на руках пятилетнюю дочь. Помог случай. Не ручаюсь, что это было именно так, как мне рассказывали. Я дружила с канадской коммунисткой Марией Скрыпник, известной как переводчик на английский язык произведений Тараса Шевченко. Она училась в партийной школе в Киеве. Узнав, в каком непростом положении я оказалась, пошла к секретарю Компартии Канады Вильяму Каштану, которого хорошо знала. Оттуда обратились к нашему партийному руководству, дескать, весь этот шум, поднятый вокруг племянницы украинского классика, плохо влияет на имидж Советского Союза. Мне помогли устроиться в издательстве «Вища школа». Конечно, я и там терпела притеснения, однако у меня был заработок и хорошее отношение коллег.

Я всегда чувствовала ответственность за свое имя. Это для меня органично. Я не умею не быть собой. Пусть гонимая, пусть лишенная всех возможных благ, но жить в соответствии с внутренним категорическим императивом — был единственно возможный выход, житейский стереотип.

«Я МНОГИМ ОБЯЗАНА ПАВЛУ ТЫЧИНЕ...»

— А кто еще определил ваш дальнейший жизненный путь?

— Я росла в обществе необычайно интересных людей, приоритетами которых были духовные ценности. Отец дружил с русским писателем Владимиром Боцяновским, директором музея Пушкина Матвей Калаушиным, скульптором Гинцбургом, который встречался с Коцюбинским на Капри. У нас часто гостили Владимир Сосюра, Максим Рыльский, Павло Тычина, которому принадлежит особое место в моем духовном формировании. На мое рождение он прислал родителям поздравительную телеграмму: «Михайлина свое знает, крепнет и растет!» Впервые с его поэзией меня познакомила мама, крымская армянка по происхождению. Она закончила Высшие Бестужевские курсы в Петербурге — в то время лучшее образовательное заведение для женщин. Мать была очень образованной: знала иностранные языки, очень любила поэзию, в основном, конечно же, русскую или западноевропейскую в русских переводах. А украинский язык и культуру изучала и узнавала прежде всего по творчеству Коцюбинского и Тычины. И, влюбившись в поэзию Павла Григорьевича, пела мне колыбельные песни на его «Пастелі», в частности, на стихотворение «Ніч». У поэта:

Укрийте мене, укрийте мене,

Я — ніч стара, нездужаю... А она перефразировала: Укрийте мене, укрийте мене,

Я ще мала, малесенька,

Одвіку в снах мій рожевий шлях...

Над моей детской кроватью висел портрет молодого Тычины: юное, с тонкими чертами, несколько аскетичное, вдохновенное лицо.

Когда я выросла, поэт настаивал, чтобы поступала на украинскую филологию в Киевский университет.

Уже писала о том, что стихотворения раннего, гениального Тычины стали для меня символом духовной раскрепощенности, музыки, искусства... Никогда не придиралась, почему это «кларнеты» вдруг «солнечные»... Воспринимала эти образы целостно и органично. Поэтому меня всегда удручало неоднозначное, мягко говоря, отношение общества к поэту, хотя, в конечном счете, оно имело свои причины и корни. Помню, в 10 классе, когда одноклассники смеялись над некоторыми его стихотворениями, я расплакалась: «Вы же не знаете «Сонячних кларнетiв»! Вообще, чтобы понять Тычину, нужно немножко оторваться от земли и взглянуть в небо!» И выбежала из класса. Больше в моем присутствии подобного не говорили. Свои воспоминания о Павле Григорьевиче назвала «С любовью и болью».

Я уже упоминала о матери Екатерине Яковлевне. В исследовании «Над маминими щоденниками» один из разделов назван «Перелити себе в дитину». Вот хотя бы такой эпизод. Беременная мной, ездила в командировку в Москву и Ленинград перенимать опыт литературно-мемориальных музеев. Переполненная впечатлениями от музея Толстого в Хамовниках, последней квартиры Пушкина на Мойке, записывает в дневнике: «Обо всем рассказываю Мишеньке, чтобы он, когда вырастет, все это любил так, как я». И ей таки удалось себя, свои интересы и святое перелить в меня.

УКРАИНСКИЙ ЭПИСТОЛЯРИЙ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

— В каком сейчас состоянии музеи Михаила Коцюбинского в Виннице и Чернигове? Туда много посетителей приходит?

— Винницкая усадьба трогательна тем, что там классик родился. Это маленькая жемчужина исторической памяти в центре Винницы. А черниговская — это ведущий музей с ценным богатым архивом, рукописями, где ведется научная и издательская работа. Вообще я вам советую поехать весной или осенью в Чернигов, где есть прекрасный сад как продолжение экспозиции. Дело в том, что мой отец был гениальным садоводом. Он построил оранжерею (она еще до сих пор осталась), культивировал те растения, о которых его брат писал, которые любил... Например, агавы. Поэтому садик представлял собой своеобразную зеленую экспозицию. Вспоминая остров Капри, Коцюбинский писал: «Всегда волнуюсь, когда вижу агаву. Серую корону твердого листа, зубчатого по краям и острого на верхушке, словно обтесанный кол. Расселась по террасам и коронует скрытую силу земли». А около роскошных мальв табличка со словами из воспоминаний Горького: «Михаил Михаилович очень любил цветы. И, обладая очень солидными знаниями ботаника, говорил о них как поэт. Однажды, увидев у белой стены рыбацкого дома бледнорозовую мальву, он остановился, снял шляпу, поклонился и сказал цветам: «Здоровенькі були. Як живеться на чужині?»

Музейное дело начал мой отец, продолжила дочь писателя Ирина, затем — его внук Юлий, а теперь проникся им и правнук Игорь, который хорошо хозяйничает в Черниговской усадьбе. Там, к сожалению, не совсем хорошо понимают вопросы культуры и недостаточно способствуют музею. Когда мне вручали премию имени Михаила Коцюбинского, я пыталась объяснить, что музей — знак Чернигова на культурной карте мира. В советские времена его посещение было своеобразным идеологическим ритуалом: Коцюбинского пытались «подтянуть» до соцреализма. Теперь же, как ни странно, музей не входит в план туристических маршрутов — такую практику следует изменить. Дом Коцюбинского в Чернигове при его жизни был значительным культурным центром.

Вот мы говорим, что должны интегрироваться в европейское культурное пространство. А в этот заштатный Чернигов, начиная с 1891 года и до 1913-го, пока классик не умер, шли письма из Москвы, Петербурга, Кракова, Бухареста, Стокгольма... Сохранились письма от писателя Владимира Винниченко, от ученого Владимира Гнатюка, композитора Николая Леонтовича, общественного деятеля и мецената Евгения Чикаленко... В них раскрывается то, что мы называем культурничеством, но культурничеством на высоком, достойном уровне. Эти люди органично жили украинской культурой, пытаясь обходить малороссийщину и провинциальность.

Я уже говорила, что горжусь тем, что помогала правнуку писателя Игорю отредактировать и издать четыре тома писем к Коцюбинскому. Считаю, что это один из лучших эпистолярных сборников последнего десятилетия.

— Пани Михайлина, а сейчас вы пишете письма? Как в нынешнее динамичное время поддержать эту аристократическую традицию?

— Пишу, хотя у меня где-то там далеко не так и много друзей осталось — в Германии, Канаде. А все близкие — рядом. Недавно прочитала о том, что один современник признается, дескать, для него компьютер — голова и руки. Вот и думаю, не нужно слишком пренебрегать электронными посланиями — там свои эмоции. С другой стороны, украинцы имеют уникальное классическое эпистолярное наследие. Если взять только письма Леси Украинки, Василия Стуса и Екатерины Билокур — это эпистолярное творчество высшей пробы!

Когда после смерти Василя Стуса вместе с его сыном Дмитрием взялись за наследие поэта и я составляла том его писем, вдруг осознала, что эпистолярий — мой «сродный» труд. Так была написана книга «Зафіксоване і нетлінне. Роздуми про епістолярну творчість» (2001).

— Как с позиции современности вы оцениваете органичную потребность жить культурой и значение общественной позиции?

— Я не такая уж большая оптимистка, но в тех общественных настроениях и изменениях, которые наблюдаю последние полгода, ей-Богу, вижу зарождающееся гражданское общество. Меня всегда прежде всего поражают детали. Детали знаковые. Так, во время оранжевой революции моя сваха, человек вроде бы абсолютно не политизированный, с поломанной рукой ежедневно ездила на Майдан, чтобы помочь, чем могла. Ее невозможно было узнать — подняла голову, расправила плечи. И таких было много. В те ноябрьские-декабрьские тревожные дни, просыпаясь где-то в 6 утра, видела, как из подъездов окрестных домов выходили в темноту люди, одетые во все теплое, что было в хате, с каким-то обязательным оранжевым «акцентом». Собирались и ехали на Майдан. Это уже была не «толпа», не «улица», а нечто более высокое.

Свою лекцию в Украинском католическом университете во Львове я закончила выразительными словами Василя Стуса:

«То не провина — мати гріх,

Ще успадкований од мавпи.

Гріх — не боротися за себе

і не випростувать себе.»

«Випростувать себе» — более эффективного кредо я не знаю. Вдруг подходит ко мне девочка, где-то курса второго. «Михайлина Фоминична, хочу вас поблагодарить, — говорит. — Я переживала сложный момент в жизни и не знала, как быть дальше. А тогда решила — «випростаюсь!» Эту благодарность до сих пор не могу забыть.

— Та высокая планка, о которой вы говорите, удерживалась нечеловеческими усилиями талантливых людей. В советское время, несмотря на тотальную цензуру, было много качественных людей и качественных идей. Есть личности с большим духовным опытом, которые, тем не менее, не всегда склонны к радикальным поступкам. Речь идет о люстрации. Кажется, мы с определенным опозданием выучили это слово?..

— Этот лозунг совершенно понятен, но в то же время и опасен. Где-то солидаризируюсь с Вацлавом Гавелом, который с таким страхом подходил к люстрации. В порыве праведного гнева трудно не скатиться до «выяснения отношений», учитывать внутренние трансформации людей. Мне кажется, это должно быть осуществлено, так сказать, в рабочем порядке, конкретно к каждому человеку, без универсальных законов, с учетом сакраментального вопроса «а судьи кто?».

У нас произошла очень резкая поляризация и политизация общества. Это закономерно. Однако эта поляризация таит в себе большие опасности. В своих статьях часто цитирую Сергея Аверинцева: «Чтобы не выть с волками ни из одной конкурирующей стаи», то есть, чтобы, сохраняя достойную гражданскую позицию, не превратиться в конкурирующую стаю...

ПАРНАС

— Иван и Надежда Свитлычные, Василь Симоненко, Алла Горская, Василь Стус, Опанас Заливаха, Евгений Сверстюк, Иван Дзюба — все они, так сказать, отобранные временем. Что тогда стало катализатором того, что эти люди держались вместе?

— По себе знаю, что тогда, в 60-е началась моя вторая жизнь. Я никогда не была карьерной комсомолкой, но оставалась идеологически «девственной» и верила в идеалы, провозглашенные обществом, в котором росла. Некоторых из «гримас» этого общества сознательно не касалась, а многого просто не знала. И когда в общении с этими людьми открылся колоссальный массив знания, я уже просто шла им навстречу. Что там говорить, мы жили в сложное время. Но вокруг меня всегда были невероятно интересные и искренние люди, которых я уважала и любила. Хотя слова Экзюпери о том, что наибольшая роскошь — общение человека с человеком слишком часто используют, однако они показательны. Эту роскошь у меня всегда была. Чрезвычайно важной была встреча с Евгением Сверстюком, хотя мы с ним разные по своему опыту и воспитанию. Я вышла из довольно благополучной, интеллигентной двуязычной среды и благодаря матери приобщилась к ценностям русской культуры. Они и сегодня для меня дороги. Для него были органичны другие ценности, другая среда. Например, его брат служил в УПА, а для меня тогдашней это было terra incognita.

Все были разными, но нас объединила та оттепель, тот шестидесятнический ренессанс. В Клубе творческой молодежи абсолютно органично оказались я и мои студенты. То есть на ментальном уровне мы были одинаковыми. И что самое главное — не боялись узнавать новое и подчиняться новым категорическим императивам.

— В чем была особенность украинского шестидесятничества по сравнению с русским?

— Украинское шестидесятничество имело отчетливую национальную доминанту. Недавно один «космополитичный» аспирант, расспрашивая меня о том времени, назвал эту особенность «национальной озабоченностью». Что ж, пусть будет так, но следует сказать, что крайности, экстремы были нам чужды: национальное очень тесно переплелось с общечеловеческим.

— А вы чувствовали понимание вашего украинского вопроса со стороны русских интеллектуалов?

— Конечно, среди них были сочувствовавшие украинскому вопросу. Но как-то не до конца. Например, искренне удивлялись, мол, почему со своими детьми говорим на украинском языке?.. Это отражено в воспоминаниях Светланы Кириченко «Люди не со страха». Жена политзаключенного Юрия Бадзя близко общалась с московским кругом диссидентов. Но в целом понимания между украинскими и русскими шестидесятниками было больше, чем сегодня. Очевидно, многое зависит от общей атмосферы и масштабности личностей. Я уже не говорю о трогательных отношениях между украинскими и еврейскими диссидентами того периода. В нашей литературе нет лучших воспоминаний о Василе Стусе, чем те, которые написал Михаил Хейфец, ленинградский филолог, который был в лагере вместе со Стусом, а сейчас живет в Иерусалиме. Он назвал свои воспоминания уже тогда «В украинской литературе большего нет». Вспоминал, как поэт его учил быть евреем. А другой коллега наших узников совести Арьив Вудка и до сих пор знает наизусть все написанные тогда стихотворения Василя. Это была, несмотря ни на что, интенсивная интеллектуальная жизнь. Недаром же Иван Свитлычный назвал зону «Парнас» в одноименном стихотворении:

«Парнас! І що ті шмони й допит?!

Не вірю в будень, побут, клопіт

— В мізерію, дрібнішу тлі.

Вщухає суєтна тривога.

І в небесах я бачу Бога

І Боже слово на землі.»

«НАШЕ СО СТУСОМ ОБЩЕНИЕ БЫЛО НЕ СТОЛЬКО «КОЛИЧЕСТВЕННЫМ», СКОЛЬКО «КАЧЕСТВЕННЫМ»

— Вы уже не раз упоминали о Василе Стусе. Какой образ поэта живет в вашей душе?

— Василь был аспирантом в Институте литературы, а я — старшим научным сотрудником. Сначала мы не очень близко общались — в молодости шесть лет разницы имеет значение. А сблизились, когда он уже стал человеком гонимым, а именно — после просмотра фильма Сергея Параджанова «Тени забытых предков» в киевском кинотеатре «Украина». Тогда Иван Дзюба сообщил об арестах украинской интеллигенции, и люди встали в знак протеста. Василий выкрикивал что-то отчаянное в поддержку призыва Чорновила «Кто против тирании, встаньте!» Когда Стус сел, я обняла его за плечи и почувствовала, как он дрожал каждой своей клеткой. «Парень, как ты будешь жить на этом свете?..» — подумалось. На второй- третий день его исключили из аспирантуры. Когда вышел бледный из кабинета начальника, проговорил: «Я ему все сказал!» Работать в метрополитен не взяли, дескать, слишком образованный. И Василий устроился кочегаром в кочегарке Республиканского института садоводства в Феофании под Киевом. Мы со Светланой Кириченко возили туда теплый супчик, у него уже тогда был больной желудок.

Время от времени бывали с ним в театре, в филармонии. Особенно Стус любил Бетховена и Баха. Наиболее яркие впечатления остались от выступления хора Роберта Шоу из США. Как- то ходили на сатирическую комедию «Дион» — аллюзия на современность. По дороге домой Стус читал стихи. «Хочешь автограф?» — спросил вдруг и подарил клочок бумаги. Я его положила в свою записную книжку и забыла на долгие годы. А когда готовила произведения поэта к печати, случайно натолкнулась на тот листок бумаги. На нем восемь стихотворных миниатюр, датированных 1971 годом, близких к циклу «Веселий цвинтар».

Наше общение было не столько «количественным», сколько «качественным». У Василя были свои аспирантские товарищи, девушка, а потом жена Валентина Попелюх. Но у нас также были общие друзья: Зина Геник-Березовская из Праги, Данила Шумук, Алла Горская, братья Горыни, Иван и Надежда Свитлычные, Евгений Сверстюк. Одна из самых светлых страниц нашей жизни — так называемая Припятская республика. Выезжали лодками на Припять и жили там летом по несколько недель. Помню теплый летний вечер. В лагере готовилось какое- то действо. Нажарено много рыбы. Все в парадной форме: женщины одеты в лучшие купальники, мужчины — в плавках и с приклеенными бумажными бабочками на шее. И вот оркестр громко ударил по кастрюлям. Из-за острова выплыла лодка. В ней — две русалки и Нептун в водорослях, с венком на голове — высокий и величественный. Это наш Василь Стус.

Мне пришлось выступать на суде над Василем. Это была моя первая «публичная лекция» о Стусе. Сказала о нем все лучшие слова, которые носила в душе. «Слушаете? — слушайте! Записываете в протокол? — Записывайте!» Сказала, что таких людей не судить нужно, а оберегать. Потом Стус, пользуясь своим правом задавать вопросы свидетелю, задавал мне риторические вопросы наподобие того, что в Декларации прав человека записано о праве каждого на собственные взгляды...

Большое значение для меня имела наша переписка. Причем многие мои письма к нему не попадали, хотя, ясное дело, в них политики я пыталась не касаться. Помню, как на трех листах описала впечатление от симфонического концерта, на котором побывала. Письмо до Василя не дошло. Рассердившись, воссоздала по памяти еще раз свой рассказ. И это письмо не пропустили. Стус переводил в лагере Гете и как-то попросил послать метрическую схему александрийского стиха. И когда моего ответа он не получил, я повторно написала, добавив: «Уважаемый товарищ цензор. Это схема античного стихосложения. Убедительно прошу, пропустите письмо». И что вы думаете, дошло!

У меня память сугубо кадровая. Яркие памятные моменты запоминаю со всеми деталями, настроением, запахом... Летом 1966 года меня исключили из партии. Эта эпопея продолжалась 8 месяцев. Сначала очень нервничала, а чем дальше, тем все воспринимала спокойнее. Даже уже стала говорить афоризмами. Казалось, еще несколько институций — и начну стихами. В обкоме какой-то мужчина с «человеческим лицом» спросил: «О чем вы думаете, отдавая партбилет?» Ему ответила мгновенно, дескать, вступала в партию молодой, искренне веруя в идеалы. И когда жизнь складывается так, что нужно выбирать между идеалами и билетом, то себе оставлю идеалы, а вам — билет.

Выхожу оттуда, вдруг навстречу идет Стус. Сели с ним на лавочке на Владимирской горке и он читал свои переводы Гарсиа Лорки. Я чувствовала себя такой счастливой и свободной рядом с ним, хотя хорошо понимала, что ждет впереди. В воспоминаниях писала, что мы встретились тогда случайно. А теперь думаю — а может, это не случайность?.. Ведь Василь обо всем знал...

— Когда вы начали собирать творческое наследие Стуса? Тогда и возникла идея его издать?

— Это невероятно, но сегодня, через много лет после смерти Василя, ощущаю какую-то метафизическую связь с ним. Сначала была эта связь по переписке, которая имела для меня огромное значение. В 1985 году поэта не стало. Где-то с 1989-го вместе с его сыном Дмитрием задумали издать все отцовское наследие. Жена отдала собранные письма. И вдруг в одном из них, написанном ей, наткнулась на страницу, адресованную мне (по-видимому, в суете будней забыла ее передать). Там написано: «...Згармонізуй якось набуване і віддане — прекрасна, як на мене, гімнастика духу». Я была тронута до слез. Это буквально его голос с того света.

ДУХОВНЫЙ ГУРУ ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ

— Пани Михайлина, определенный период вашей жизни был связан с писателем и языковедом Борисом Антоненко-Давидовичем. Что о нем нужно сказать, чтобы он был востребован сегодня?

— Борис Дмитриевич как писатель интересен своей правдивостью, откровенной идеологичностью, которая сегодня, возможно, кажется несколько «старомодной». Но с другой стороны, его творчество экзистенциально наполнено. То, о чем писал, он пережил и знал. Но, как я уже когда-то говорила, лучшим его произведением был он сам. Это был необычайно светлый человек, сделавший очень много для духовного становления нашего поколения. К слову, впервые о событиях эпохи УНР — четыре универсала, день Злуки 22 января — мы услышали именно от Антоненко-Давидовича. Он был нашим духовным гуру.

В последние годы его жизни я очень сблизилась с ним. Жена писателя была психически больной, а сын — трижды судимый. Парня явно использовали. Например, искали наркотики, а забирали воспоминания отца о его пребывании в украинской армии, бурных послереволюционных годах, становлении новой украинской литературы... Когда жена умерла, а сын сидел в тюрьме, переехала к Борису Дмитриевичу, который хотел на мне жениться. И тут началась целая эпопея! Что только не делалось, чтобы мы не узаконили свои отношения. Помню, как-то пришло письмо якобы от ветеранов Союза писателей, а в нем газетная вырезка из «Вечернего Киева» о том, как одна аферистка обманула мужчину, забрав квартиру... Клеветнические слухи, заявления от сына и тому подобное. Борис Дмитриевич все искал справедливости, писал во все инстанции. У меня полная папка документов, которую сдала в архив. Может, когда-то опубликую. В конце концов мне пришлось уйти, а его признали недееспособным и отдали под опеку дочери.

В последний раз видела его за месяц-полтора до его смерти. Позвонил зять и пригласил на Пасху. До этого Борис Дмитриевич был в плохом состоянии, даже не всегда меня узнавал, а тут сел с нами за стол, выпил рюмку, пел... Читал стихи. Незадолго до смерти часто наступает ремиссия. Запомнились мне такие странные в его устах стихотворения «салонного» поэта начала ХХ в. Бальмонта, которые заканчивались словами: «Я зову мечтателей, вас я не зову!» Это последнее, что я слышала из уст Антоненко-Давидовича. Он был наибольшим оптимистом среди нас всех: «Вот увидишь, Михайлина, на Софиевской площади еще будут развеваться сине-желтые флаги», — все говорил. В ответ я снисходительно улыбалась. Потом, когда Украина обрела независимость, я везде на многолюдных митингах — на Первом съезде Народного Руха, на учредительной конференции общества «Мемориал», на наших литературных вечерах и теперь на Майдане — видела седую голову Бориса Антоненко-Давидовича и густые золотые волосы Аллы Горской...

«ХИТ СЕЗОНА»

— Пани Михайлина, на каком этапе работа над творческим наследием Вячеслава Чорновила?

— Мы запланировали многотомное издание и две книги уже вышло. С сестрой Вячеслава Максимовича Валентиной подготовили к печати абсолютный «хит сезона» — его эпистолярное наследие в двух томах. Там много писем к родным — сестре, родителям, жене Атене. Есть письма и к сыну Тарасу, которого он пытался воспитывать «на расстоянии», как и Стус своего сына. Есть прекрасное письмо, в котором Вячеслав Максимович благодарит Зиновия Красивского, известного диссидента и отчима Тараса за заботу о его сыне. Так что Тараса было кому воспитывать...

Есть письма к друзьям, соратникам. Очень интересна, в частности, переписка с немкой Кристиной Бремер, которая по линии Международной амнистии занималась украинскими политзаключенными, писала также Стусу и Сверстюку. Книга должна выйти где-то весной.

— В ваш двухтомник «Мої обрії», выдвинутый на соискание Шевченковской премии, вошли произведения последних лет?

— Книга «Мої обрії» очень дорога мне, поскольку впервые я могла собрать все свои труды за всю жизнь. Взяла и давние, хотя, конечно, на них не могла не обозначиться печать времени. К счастью, той конъюнктуры оказалось немного. Один хороший знакомый посмотрел на издание и сказал: «Ну, теперь можно и умереть». Я ответила, что еще не собираюсь.

Подготовила к печати новую «З Книги Споминів» и, кажется, уже есть издатель. Туда вошли воспоминания, которые публиковались в журнале «Курьер Кривбасса», исследование «Над маминими щоденниками», а также уже печатные мемуарные эссе о Василе Стусе, Вере Вовк, Надежде Суровцевой, Алле Горской, Борисе Антоненко-Давидовиче... У меня есть роскошный фотоархив, например, бесценное фото моего отца с Ольгой Кобылянской, поэтому хочу, чтобы треть книги была в иллюстрациях. Так что до конца года, даст Бог, порадую себя и читателей новинкой.

Выпуск газеты №:

№29, (2005)Section

Акция «Дня»