Способен ли исламский мир стать составляющей современной цивилизации?

Бурные события последних лет на Ближнем Востоке и усиление активности исламистов в Европе снова и снова ставят ребром вопрос: возможны ли вообще цивилизованное общежития и эффективное сотрудничество двух миров - мусульманского и христианского (или, возможно, реально уже постхристианского)? Способны ли так называемые мусульманские страны (где исповедники тех или иных течений ислама составляют подавляющее большинство населения) к усвоению достижений современного мира - причем не в виде оружия или автомобилей, купленных за бешеные нефтедоллары, а в формате политических и социокультурных институтов? Существует ли реальная перспектива восприятия исламским миром всего того, что Барак Обама в своем заявлении по поводу убийства исламистами журналистов Charlie Hebdo назвал «универсальными ценностями»?

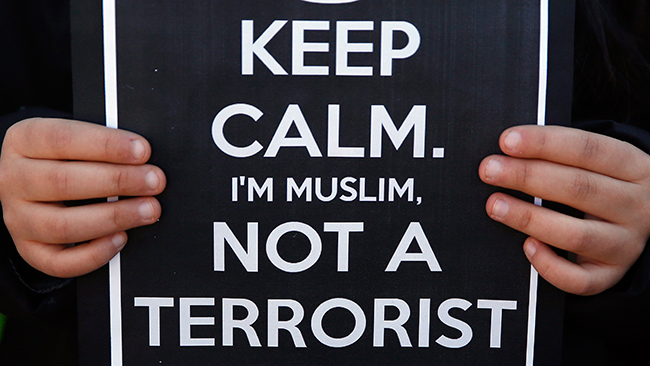

До последних событий во Франции поднимать подобные вопросы считалось моветоном, чем-то неполиткорректным, построенным на «языке ненависти», но сегодня, кажется, пришло время перестать поднимать их - как это было в предыдущие годы - только в частных разговорах с друзьями и единомышленниками и вынести обсуждение указанных проблем в публичное пространство. Возможно, если бы они свободно обсуждались в этом пространстве раньше, то не произошло бы трагедии 7-9 января, по крайней мере меньше оказался бы их масштаб?

Ни в коем случае не собираясь делать окончательные выводы, хочу предложить читателям совместно подумать над указанными проблемами, использовав для этого данные ряда социологических опросов, проведенных международным исследовательским центром Pew Research. Это авторитетный фонд, который помимо прочего постоянно исследует общественные настроения в странах исламского мира и среди мусульман в других государствах.

Возьмем Египет. Буквально накануне «арабской весны» 2011 года, по данным Pew Research, 82 % местных мусульман считали справедливым избиение камнями женщины в наказание за супружескую измену, 77 % опрошенных одобряли отрубание кистей рук за воровство, 84 % - смертную казнь за переход из ислама в другую веру. И только 27 % мусульман - граждан Египта назвали себя сторонниками модернизации, а 59 % - фундаменталистами. Поэтому разве удивительно, что путем всеобщего голосования президентом был избран исламист Мухаммед Мурси, представитель организации «Братья-мусульмане», которая в последнее время считается на Западе «умеренной». Очевидно, эта «умеренность» заключается в призывах к объединению всех мусульман в борьбе против того же Запада, попытках «восстановления халифата на всех исторических мусульманских землях» (то есть включая Португалию, почти всю Испанию, юг Франции, Румынию, Венгрию, юг Украины и Виннитчину, северную Индию и т.п.) и регулирования жизни в будущем халифате и в нынешних мусульманских государствах предписаниями Корана. Впрочем, политически активные египетские граждане, не согласные с этими планами (а кроме мусульман, примерно 10 % населения Египта составляют христиане-копты), не дали «умеренным исламистам» зайти слишком далеко: начались массовые акции протеста против режима Мурси, опиравшегося на сельских бедняков, городских плебеев и радикально-антизападную часть интеллигенции, и летом 2013 года армия сбросила этот режим. Надо сказать, вовремя: по данным опроса Pew Research, проведенного за несколько месяцев до переворота, 74 % египетских мусульман поддерживали введение предписаний шариата как официального законодательства страны. Это и пытался сделать Мурси (который, кстати, учился в США и защитил докторскую диссертацию в Университете Южной Калифорнии), но генерал Абдул Фатах Аль-Сиси взял на себя ответственность и спас страну от сползания в средневековье. Похожим образом в Алжире в начале 1990-х действовал генерал Ламин Зеруаль, который отменил результаты всеобщих выборов, где победу одержал Исламский фронт спасения, и арестовал лидера Фронта Аббаси Мадани (кстати, профессора психологии). В Алжире поддерживаемым из Тегерана исламистам удалось потом развязать гражданскую войну и убить около 100 тысяч «неправильных» мусульман - но военные ее выиграли и сохранили светский характер государства.

А вот в Турции происходят противоположные процессы. После масштабных модернизационных реформ Ататюрка Инёню там утвердилась светское государство, но вследствие давления со стороны руководства сначала Европейского экономического сообщества, а затем Евросоюза, которые выставили условием интеграции страны в Объединенную Европу устранение военных из политики и проведение выборов на основе всеобщего избирательного права, исламисты шаг за шагом отвоевали ведущие позиции. С 2002 по 2010 годы, по данным Pew Research, количество тех, кто констатировал значительную роль ислама в политической жизни страны, возросло с 45 % до 69 % опрошенных граждан-мусульман. В 2010 году «хорошо» о такой роли говорили 45 % опрошенных, «плохо» - 38 %, «не знаю» - все остальные... Результат давления со стороны ЕС: неизменный турецкий лидер Реджеп Эрдоган, «друг Путина», как он сам себя называет, успешно ввел такое избирательное законодательство, которое чуть ли не автоматически оставляет у власти исламистов, а многих избирателей лишает парламентского представительства; уровень коррупции его команды достиг грандиозных размеров, а полицейские и судьи, пытавшиеся расследовать преступления «семьи», были отправлены в отставку или даже брошены за решетку. Такое вот получилось «торжество демократии»... Но все же наследие Ататюрка дает о себе знать: по данным проведенного Pew Research в 2013 году опроса, только 12 % турецких мусульман стремятся к введению шариата на уровне государства, тогда как в Афганистане это поддерживает 99 % опрошенных, в Ираке – 91 %, в Палестине – 89 %, в Малайзии – 86 %, в Пакистане – 84 % и т. д. То есть в десятках государств исламского мира большинство населения отвергает те «универсальные ценности», о которых говорил Барак Обама. И что интересно: шариат как государственное право поддерживает 42 % мусульман Российской Федерации. Похоже, в отдельных регионах РФ речь идет о подавляющем числе населения - на уровне Пакистана...

И еще значимые цифры из опроса 2010 года (вряд ли они с тех пор существенно изменились). Как известно, гендерное равенство - один из важнейших показателей развитости общества, поэтому социологи Pew Research уделили ему должное внимание. Они опрашивали как мужчин, так и женщин, при этом их ответы оказались весьма близкими. Поддержали гендерную сегрегацию на рабочем месте 85 % опрошенных пакистанцев (и это при том, что одной из самых популярных политических деятелей страны была Беназир Бхутто!), 54 % мусульман-египтян, 50 % иорданцев (и это несмотря на те усилия по защите прав женщин, которые прилагает народная любимица королева Рания Аль-Абдулла!), 49 % мусульман-нигерийцев, 38 % индонезийцев - и при этом только 13 % турок.

Иначе говоря, 70 лет реформ в Турции при жесткой власти военно-политической элиты сказываются, хотя нынешняя власть страны опирается на население «глубинки» и радикально-антизападные группы интеллигенции, стремится вопреки этим реформам выступать с позиций «исламской солидарности»...

И еще одна знаковая цифра для размышлений: в «стандартной» исламской стране число сторонников «Хезболлы», «Хамас» и «Аль-Каиды» колеблется в пределах от 55 % до 30 % опрошенных. А это лишний раз показывает, кого демократически изберут в парламенты этих государств в случае свободных выборов и кто потом немедленно установит там «народную» власть по образцу созданной «Хамасом» в Секторе Газа - с обязательным физическим уничтожением реальных и потенциальных оппонентов.

Так что получается, что хотя бы минимальные шансы на интеграцию стран исламского мира в современную цивилизацию существуют только в случае установления в этих странах военной диктатуры (так как армия во многих из них - это «единственный европеец»?). И большинство населения этих стран никогда не будет способно воспринять действительно универсальные ценности, среди которых - политическая демократия, свобода слова, свобода вероисповедания, равноправие полов? Но хорошо известно, что в случае отсутствия демократии и связанной с ней ротации элит государственная власть загнивает, и не так давно эффективные лидеры становятся тормозом общественного развития (классический пример - свергнутый в 2011 году престарелый президент Египта Мубарак, который в первое десятилетие своего правления сумел решить немало проблем своей страны). И вообще - большинство населения исламского мира, как показывает социология, стремится к демократии, всеобщему избирательному праву!

Да, это все очень сложно, но выход, на мой взгляд, все же существует. Чтобы его знать, надо учесть как минимум два обстоятельства: во-первых, исламский мир переживает свой период религиозной реформации и контрреформации. Надо ли напоминать, что аналогичный период в Европе был ознаменован большим количеством религиозных войн и ранними буржуазными революциями? И если революции и войны охватили в эпоху воплощения модернизационных проектов (а эта эпоха продолжается по сей день - посмотрим на Бирму) даже народы, исповедующие достаточно миролюбивый буддизм, то что говорить об исламе с его энергичным духом... Во-вторых, демократия не может сводиться к всеобщему избирательному праву. Более того: это право не тождественно демократии. Ведь для того, чтобы «власть народа» стала фактом, нужны не разные политические технологии, а реальный, полноценным социально-политический субъект, который снискал себе имя «демос».

Вспомним: западная демократия далеко не всегда была такой почти необозримой, как сегодня; существовала целая система цензов, которая в исторической перспективе и дала возможность формирования демоса и реализации полноценной демократии. Так, в ультралиберальных Нидерландах в 1800 году электорат включал всего 12 % взрослого населения, к 1890 году этот показатель вырос до 27 %, в 1900 году - до 63 %. Всеобщее избирательное право для мужчин здесь было введено только в 1917 году, для женщин – в 1919 году. В Британии избиратели в 1830 году составляли только 4 % взрослого населения, во Франции - менее 2 %. Только в первой четверти ХХ века всеобщее избирательное право стало достоянием большинства стран Запада. В США длительное время избирательное право почти по всей стране принадлежало только налогоплательщикам; граждане со средними и низкими доходами имели выбор - платить налоги и быть полноправными участниками политической жизни или же иметь несколько более высокий уровень жизни, но за счет отказа от участия в решении государственных проблем; этот ценз был окончательно отменен только в 1964 году. Что ж, как справедливо отмечал еще Александр Герцен, нельзя сделать человека свободным извне больше, чем он свободен внутри...

Поэтому для стран исламского мира (за исключением Турции, Ливана, возможно, Туниса) основой политической, экономической и социокультурной модернизации может стать введение, образно говоря, «демократии 25 процентов», когда всю полноту избирательных и иных политических прав будут иметь те 20-30 % населения той или иной страны (в зависимости от ситуации в ней), которые не исповедуют фундаменталистских, тем более радикально-исламистских (или, если без политкорректных эвфемизмов, откровенно неонацистских) взглядов. Каким должен быть конкретный механизм обеспечения такой демократии - это другая тема; ясно только, что речь идет о вещах непростых и не слишком популярных для «арабской улицы», так как абсолютное большинство ее так и не получит рычагов власти. Главное здесь - создать механизмы ротации властных элит и свободного обмена идеями, чего нет в авторитарных системах, а вдобавок - общий правопорядок, хотя бы минимальное благосостояние для масс и ниже, чем сейчас, уровень коррумпированности властных структур - снизу и доверху. Это откроет путь постепенным и эффективным реформам, которые в конечном итоге (однако нескоро) будут способствовать превращению люмпенизированной «улицы», то есть «охлоса», в ответственный «демос», переведут в более цивилизованное русло процессы религиозной реформации и наконец откроют путь к утверждению основ реальной демократии в исламском мире и его интеграции в глобальную систему действительно универсальных ценностей. В конце концов, ислам родился на просторах средиземноморской Ойкумены так же, как и иудео-христианская цивилизация, которая впервые предложила миру такие ценности, а иудеи и христиане, по Корану, - это «люди Писания», которые по духу своему близки исповедникам ислама.

Section

День Планеты