Экономический национализм определяет повестку дня в международной торговле

Что это означает для экономики Украины?

Экономический национализм вышел на повестку дня мира в связи с победой Дональда Трампа на выборах. Это событие сделало ярче и выпуклее многие другие экономические сюжеты настоящего в развитом мире: методы стимулирования собственных экономик, которые использовались успешными странами на протяжении десятилетий скрыто, начали активно озвучиваться. Известное высказывание двухсотлетней давности: «не делайте того, что говорят англичане, а делайте то, что они делают» временно утратило свою актуальность. Глобальное изменение мирового экономического порядка настолько очевидно, быстро и опасно для сегодняшних лидеров технологического развития, что словесный камуфляж их активных действий по продвижению своих товаров и услуг на мировом рынке они вынуждены снимать. И теперь слабые страны могут копировать опыт успешных — до того момента, пока капиталистическая экономика не сделает новый пируэт, выводя вперед наиболее ловкие и агрессивные экономики, до определения нового статус-кво.

На современном этапе развития международной торговли в арсенале развитых стран превалируют инструменты скрытого протекционизма, которые реализуются преимущественно методами внутренней экономической политики. Экономическая основа скрытого протекционизма в отличие от традиционного на самом деле касается уже не столько таможенных тарифов, хотя и они часто филигранно используются странами G20, а внутренних налогов и сборов, государственных закупок, требований использования местных компонентов в изготовлении конечных продуктов и др. Вместо таможенных тарифов 150—200-летней давности самым распространенным является требование о соблюдении национальных стандартов, определенных санитарно-гигиенических и экологических норм, то есть нетарифный протекционизм.

Торговый протекционизм, конкурентные девальвации, денежная экспансия, налоговые стимулы выступают инструментами так называемой «политики уничтожения соседа». В исследованиях «Global Trade Plateaus» и «The Tide Turns? Trade, Protectionism, and Slowing Global Growth», подготовленных Global Trade Alert, результаты наблюдений поражают: число дискриминационных мер, введенных в 2015 году, на 50% выше, чем в 2014 году. Протекционистских мер на протяжении 2015 года было намного больше, чем в 2009 году, когда мировые лидеры открыто озвучили протекционизм как одну из угроз системе глобальной торговли. Хотя в 2015 году общее количество мер по либерализации также возросло, дискриминационных было зафиксировано почти втрое больше.

На первом графике изображено количество протекционистских и либерализационных мер в период с 1 января 2010 года по 1 мая 2016 года. Основной вывод — в целом каждый год дискриминационных мер вводится больше, а с точки зрения равных правил игры 2016 год начался «более дискриминационно», чем предыдущие периоды. Если в предыдущие годы количество протекционистских мер за период с 1 января по 1 мая находилось в диапазоне от 50 до 100, то в 2016 году было выявлено более 150 дискриминационных мер. Опять же, по количеству дискриминационные меры с большим отрывом превысили меры либерализационные. Таким образом, после начала мирового кризиса в 2007—2008 годах риторика всех стран была неизменно за неограниченную ничем и никем торговлю. А реалии в международной торговле носили дискриминационный по отношению к чужим товарам характер.

В АВАНГАРДЕ ПРОТЕКЦИОНИЗМА

Финансовая помощь, меры торговой защиты, импортные тарифы и другие стимулирующие и ограничивающие действия по-разному влияют на торговлю. Например, финансовая помощь и субсидии производствам, не связанным с экспортом, поощряют фирмы не снижать мощность, тем самым снижая объемы импорта страны. То есть осуществляется импортозамещающая стратегия для уменьшения дефицита торгового баланса. Кроме того, они позволяют стимулировать внутренний спрос через увеличение доходов местного населения в результате создания новых рабочих мест как результата реализации отмеченных программ.

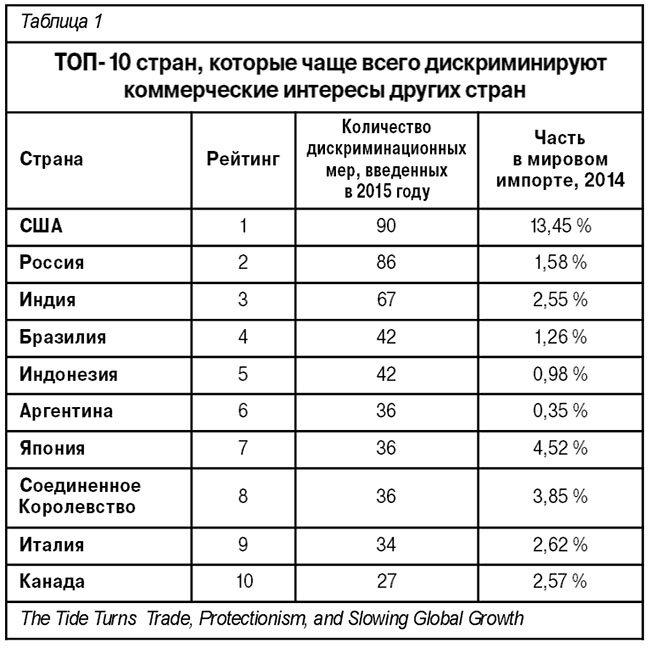

По итогам 2015 года список стран, которые чаще всего прибегают к протекционизму, возглавляют США и РФ.

В целом страны G20 ответственны за львиную долю глобального протекционизма. Если в 2015 году было внедрено в целом 736 новых дискриминационных мер по всему миру, то на страны G20 приходилось 599 (или 81%) зафиксированных случаев дискриминации коммерческих и торговых интересов стран-партнеров.

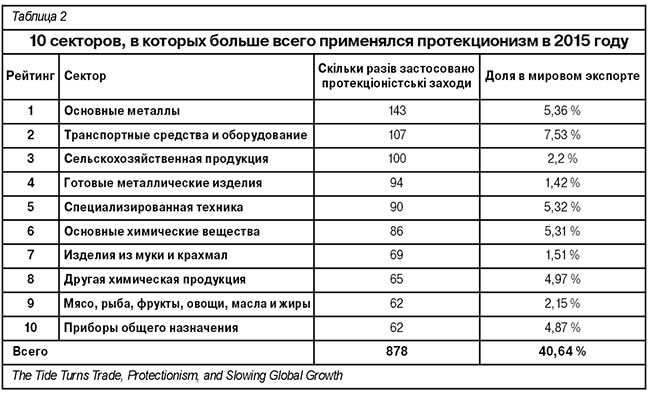

В то же время по результатам проведенного Центром исследования экономической политики (Centre for Economic Policy Research) мониторинга, можно проанализировать ТОП-10 секторов, в которых протекционизм применялся больше всего. На них пришлось в 2015 году 40,64 % мирового экспорта.

Больше всего дискриминационных мер было задокументировано для основных металлов (что неудивительно, учитывая напряженность в торговых отношениях в секторе черной металлургии), транспортных средств и оборудования, а также сельскохозяйственной продукции. Большие электрические машины и оборудование (что составляет свыше 6% мировой торговли по итогам 2014 года) в 2015 году выбыли из ТОП-10 и были заменены на всеобъемлющий сектор «Мясо, рыба, фрукты, овощи, масла и жиры» (на долю которого приходится немногим более 2% мировой торговли).

Непрямые субсидии выявляются через скрытое дотирование экспортеров путем предоставления правительством льгот по уплате налогов, льготных условий страхования и кредитования, финансирования научных исследований и разработок, возврата импортной пошлины и т.п.

Традиционно протекционизм «интересует» не внешний рынок, а внутренний. Это дает возможность как отстаивать экономический суверенитет, так и готовить распространение экономического влияния за счет экспорта. Когда мы ведем речь об экономическом суверенитете, то имеем в виду способность страны эффективно регулировать платежный баланс, не прибегая к советам/помощи международных организаций. И тут важна позиция правительства, при которой уменьшение дефицита платежного баланса осуществляется за счет роста части внутренне произведенных товаров в потребительской корзине населения, а не за счет уменьшения объема импортных товаров в целом как следствия искусственного, организованного правительством вымывания монетарной массы (как правило, под контролем МВФ и других международных финансовых помощников слабых экономик) и обнищания населения. Стимулирование внутреннего спроса за счет создания условий для развития внутреннего рынка опосредствовано будет стимулировать привлечение долгосрочных инвестиционных ресурсов в страну.

КИТАЙСКИЙ ФАКТОР

Нельзя не уделить внимания Китаю, который, как невидимая черная дыра во вселенной, обостряет мировую экономическую турбулентность. Он ведет с Европой финансовую борьбу на истощение. На примере революции зеленых технологий видно, как агрессивная политика дает Азии возможность быстро превращать запатентованную инновацию в производство и продажу конечного продукта с высокой маржой. Тем самым Поднебесная отодвигает Европу, которая была у колыбели создания этой технологии, в сторону. За счет мощного кредитования китайским компаниям удается не только получать преференциальные условия на этапе запуска, но и значительно влиять на мировые цены в сторону их снижения. Таким образом происходит финансовое истощение европейских компаний и проигрыш в инновационной гонке. В частности, на реализацию своих инвестиционных проектов компания Suntech получила кредит в 8 млрд дол. США, компания Huawei — 30 млрд дол. США, ZTE — 20 млрд дол. США, Goldwind — 6 млрд дол. США, Avic — 50 млрд дол. США. Это в который раз доказывает, что равноправные условия международной конкуренции не могут быть достигнуты в условиях свободного рынка из-за разницы в стоимости кредитных ресурсов, страховых услуг в разных странах и доступа к источникам финансирования

Государственные инвестиционные фонды Китая, Сингапура, Гонконга, Южной Кореи и Малайзии относятся к крупнейшим в мире. Их банки поддерживают зарубежные инвестиции ссудами с низкими процентами и экспортными кредитами, которые помогают клиентам платить за товары и услуги. в 2013 году такие торговые кредиты Китая достигали 154 млрд дол. США, Южной Кореи — 136 млрд дол. США, а Японии — 123 млрд дол. США. Ни одна европейская страна даже близко не может подойти к этому.

Поднебесная имеет совершенные механизмы традиционного и скрытого протекционизма, прямого стимулирования секторов и отдельных предприятий. Они не ограничены влиянием гражданского общества и открытостью, что может блокировать использование указанных выше мер. Поэтому этот планово-административный монстр государственного капитализма вложил за последнее десятилетие сотни миллиардов долларов США в средства стимулирования своей экономики и запланировал за следующее десятилетие вложить 750 млрд дол. в проекты за рубежом, создавая условия для так называемого экспорта через инвестиции. Это становится возможным из-за наличия технологических преимуществ над другими экономиками. Китай двигается с динамикой гонористого самца среди буйволов G20, постепенно затаптывая более слабых козлят мировой экономики и оттесняя равных себе. Это побуждает существующие лидерские экономики все более открыто и динамично переходить к использованию экономического национализма.

ВЫВОДЫ ДЛЯ УКРАИНЫ

Для украинской экономики две новости — одна плохая, а другая — хорошая. Первая состоит в том, что общемировые тенденции роста протекционизма будут препятствовать продвижению товаров национального производства как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Кроме того, выступая слабой экономикой, Украина не будет иметь возможности выбирать направления и формы финансирования, становясь заложницей амбиций инвесторов — страны-конкуренты будут ограничивать поступление кредитных ресурсов, не связанных с продвижением собственных экономических интересов.

Хорошая новость — испытанные веками методы экономики реализма, или экономического национализма теперь можно применять открыто. Необходимо сформировать приоритеты, описать механизмы видимых стимулирующих и ограничивающих мер, а также скрытых. Это дает шанс украинскому народу напрячь силы и вырваться из проклятия бедности. Однако шанс для всех и никогда не длится долго.

Выпуск газеты №:

№22, (2017)Section

Экономика