Готовы ли мы к новой экономике?

Об угрозах цифрового отставания Украины

«Мы должны выработать всеобъемлющее и глобальное общее представление о том, как технология влияет на нашу жизнь и преобразовывает нашу экономическую, социальную и культурную среду, — призывает Клаус Шваб — немецкий экономист, основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе. — Никогда не было времени больших ожиданий и большей опасности».

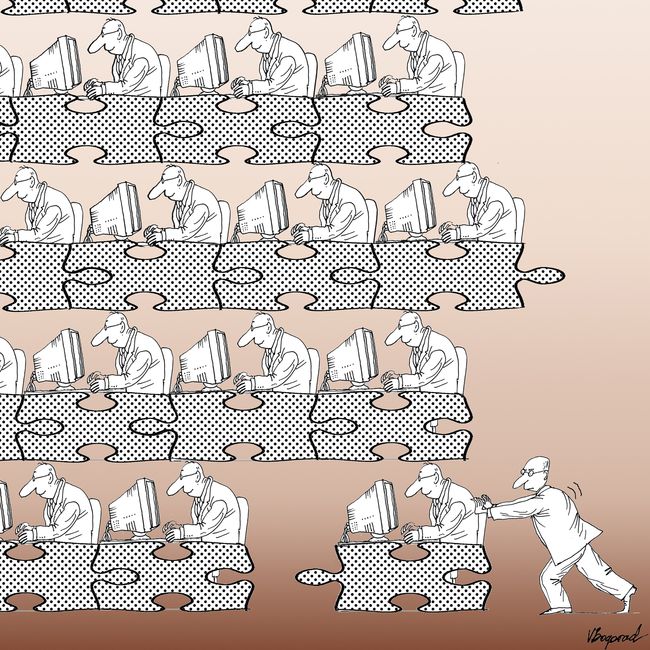

На изломе фордистского капитализма массового производства и новой экономики персонификации и уникальности, которую называют Индустрией 4.0, цифровым или когнитивно-культурным капитализмом, общества нуждаются в новом качестве человеческого капитала и инновационно-креативной логики дизайна процессов и продуктов.

Как прогнозирует Ален Скотт, теоретик когнитивно-культурной экономики, одним из ее наиболее подрывных социальных процессов является эрозия старого доминирующего разделения труда и социальной стратификации на «синие» и «белые воротнички», и их замену на другую, глубоко поляризуемую структуру. С одной стороны, рынок труда будет состоять из представителей передовой формы человеческого капитала, которые владеют дедуктивными способностями (способностью на основе исследований формулировать и проверять контекстные гипотезы) и независимостью в принятии решений, цифровыми навыками высокого уровня, креативностью, лидерскими качествами, культурно— коммуникативными способностями — в целом, творческим и инновационным потенциалом, который они готовы реализовывать на рабочем месте. В отличие от них, работа нового обслуживающего класса будет ориентироваться на такие задачи, как уход за детьми, уборка, работа в гостиницах и ресторанах, фельдшерская помощь, обслуживание имущества, вождение такси, ремонтные работы и тому подобное. Короче говоря, труд этой группы работников будет посвящен, прежде всего, обслуживанию потребностей творческой прослойки рабочей силы и обеспечению функциональной поддержки городской среды. Однако, эти работы также будут требовать автономного принятия решений, достаточно уверенных цифровых навыков и, в целом, поведения, которое резко контрастирует со стандартизированными, рутинными работами, которые выполняются на конвейерной линии. Таким образом, Индустрия 4.0 включает новые роли, межличностную динамику и взаимодействия человека и машины. «IT-сектор» прекратит быть отдельным и растворится во всех отраслях, став драйвером экономики и требуя от работников других профессиональных и ценностных установок. По идее Скотта, даже малые бизнесы станут, своего рода, IT-компаниями.

Те, кто имеет адекватные таким изменениям мировоззрение и образование, очевидно, получат много новых возможностей для гибкой и содержательной работы. Однако, разные стартовые условия для того, чтобы воспользоваться высокотехнологическими возможностями, уже сегодня обусловливают так называемые «цифровые разрывы», что с развитием Индустрии 4.0 будут лишь углубляться. Вообще-то, внутри стран это, в известной степени, допустимо, поскольку обществу нужна рабочая сила, способная выполнять весь спектр работ, как престижных, так и нет. Но такие разрывы будут наблюдаться и между целыми нациями, закрепляя за одними роли «цифровых лидеров», которые будут продуцировать смыслы и инновации, а за другими — «цифровых аутсайдеров», которым останется обслуживать базовые потребности наций-лидеров. Это распределение ролей будет, в значительной степени, предопределено степенью готовности обществ к когнитивно-культурной экономике. И именно оно будет формировать геоэкономическую и политическую картину мира.

Однако, мы должны признать, что эта картина формируется уже сегодня. По экспертной оценке Минсоцполитики, в других странах сегодня постоянно работает 3,2 млн. украинцев, подавляющая часть которых занята неквалифицированным, обслуживающим трудом, который не нуждается в цифровых навыках. В частности, в Польше, по заявлению представителя ее Национального банка, украинские работники обеспечивают 20% экономического роста, помогая местным кадрам сосредоточиться на привилегированных позициях рынка труда и развития высокотехнологических производств. В настоящее время для украинцев главное — вырваться из этой тенденции: работать на развитие других экономик. Мировая экономическая история знает примеры, когда это удалось. Так, в ХХ веке страны Скандинавии смогли создать привлекательные условия для обеспечения обратного потока своих эмигрантов. Сегодня над такой же стратегической целью работают правительства Мексики, Латвии, Ирландии.

Угрозы цифрового отставания могут касаться и отдельных социальных групп внутри обществ. На Давосском Форуме-2018 была выражена обеспокоенность, что цифровая экономика может усилить гендерное неравенство и, соответственно, растущую экономическую уязвимость женщин из-за более медленной, чем у мужчин, адаптивности к быстро изменяемым требованиям рынка труда. Во всем мире часть женщин, работа которых связана с ИКТ, остается достаточно скромной. Как сообщает The Global Gender Gap Report-2017, среди 8 млн. таких специалистов в ЕС лишь 17% — женщины. Даже в ведущих, социально ответственных цифровых компаниях, как Apple, eBay, Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo, женщины составляют лишь 30—40% всего персонала и лишь 15—20% технических специалистов (по данным журнала DOU.UA). Невзирая на то, что рабочие места с применением цифровых технологий являются наиболее высокооплачиваемыми для малоопытных работников, девушки в значительной мере склонны избегать карьер, связанных с ИКТ: 57% выпускников высших учебных заведений Европы — женщины, но только 24,9% из них обретают специальности, связанные с цифровыми технологиями (Hess, 2018). Эта тенденция наводит на мысль о существовании «стеклянных барьеров», которые вредят подготовленности женщин к привлечению в постиндустриальный рынок труда, в то же время лишая этот рынок большого источника потенциальных талантов.

Если раньше готовность к цифровизации экономики преимущественно рассматривалась как развитая и доступная онлайн-инфраструктура и наличие цифровых навыков, то есть как совокупность факторов, которые относительно легко усовершенствовать, то сегодня на первый план выходят более инертные культурно-психологические факторы, призваны как способствовать, так и затормозить успешное вхождение стран, социальных групп и индивидуумов в Индустрию 4.0. Исследованию именно таких факторов посвящен наш проект Украина-Латвия, поддержанный Министерствами образования и науки обеих стран, который начался в 2019 году. Проект направлен на изучение культурно— психологической готовности человеческого капитала Тернопольской области Украины и латвийского региона Латгале к изменениям на рынке труда при переходе к цифровой экономике. В нем приняли участие Тернопольский национальный экономический университет (ТНЭУ) и Технологическая академия Резекне (ТАР).

В обеих исследуемых странах сейчас происходит бум ІТ-сектора, и это чрезвычайно хорошо для переходных (как Украина) и новых постпереходных (как Латвия) экономик. Цифровые технологии, как некапиталоемкий катализатор структурных изменений, направленных на увеличение части добавленной стоимости в ВВП, работают на рост национального дохода и улучшение торгового баланса обеих стран. Уникальное преимущество IТ заключается в его способности развиваться без значительных инвестиций в физические активы, без хороших дорог, даже без платежеспособных местных потребителей. Нужны лишь умные головы, немного свободы и таланта, — а рынком является весь мир. Ричард Флорида, автор мирового бестселлера, который в украинском переводе называется «Homo creativus. Как новый класс завоевывает мир», считает ІТ-индустрию одной из составляющих ядра креативного класса, необходимого для появления и развития когнитивно-культурной экономики. Через «невещественность» продукта, скорость и демократичность бизнес-коммуникаций и бесплатность большинства инструментов, ІТ-мир почти не задевает коррупция, а связи с западными заказчиками способствуют открытости страны миру и влиянию более развитой бизнес-культуры на отечественные компании. При этом исследованиями (Weaver, 2017, Falck, 2016) доказано, что именно степень технологического развития главным образом определяет экономические и социальные изменения и продвижение обществ на пути демократии.

Предыдущие измерения цифровых компетенций, которые мы проводили среди студентов и преподавателей университетов в Украине и Грузии, не обнаружили значимые гендерные отличия. Поэтому мы допустили, что гендерно обусловленный выбор карьеры имеет, скорее, социально-психологические, чем природно-физиологичные, причины. Чтобы разобраться в этом, проектная команда опросила свыше 1100 студентов в Украине и Латвии, используя два онлайн-инструмента: 1) «Отношение к IТ» (Gokhale, et.al, 2013), что разработан в США группой ученых, обеспокоенных существенным мужским доминированием на высокотехнологических рабочих местах, и 2) «Личные культурные ориентации» (P. Sharma, 2009), созданный на основе синтеза модели национальных культурных измерений Г. Хофстеде и социально-психологических выводов Д. Ойсерман, что касаются тех же конструкций, но на индивидуальном уровне. Тем самым, синтез культуры и личностных характеристик рассматривается как определяющий фактор набора индивидуальных ценностей. Участники должны были обозначить степень своего согласия/несогласия с утверждениями, которые косвенно указывали на определенный аспект психологически-культурных настроек относительно цифровых технологий, по шкале от 1 «абсолютно не согласен/на» до 5 «полностью не согласен/на».

Учитывая возможные активности на постиндустриальных рабочих местах, мы отобрали из обоих опросников шесть ключевых показателей, которые, по нашему мнению, характеризуют основные элементы готовности к такой работе. Это четыре элемента с инструмента «Отношения к IТ»: интерес к изучению IТ, оптимизм относительно ІТ-эффектов, тревожность относительно глобальных негативных влияний от IТ, восприятие гендерного равенства на IT-рабочих местах; но два из инструмента «Личные культурные ориентации»: толерантность к неопределенности и способность к самостоятельному принятию решений.

Следует отметить, что этот метод не позволяет поставить абсолютный «диагноз» готовности к цифровым трансформациям, поскольку эталонных оценок не существует. С определенным предположением, мы можем лишь констатировать относительно высокие или низкие значения в оценке определенных факторов. Наибольшую же аналитическую ценность имеет сравнительный анализ полученных национальных и гендерных профилей.

Как видим, по большинству факторов украинцы демонстрируют более высокую цифровую готовность, чем латвийцы. Они имеют более высокий интерес к изучению технологий и оптимизм относительно их эффектов для жизни общества, более низкий уровень тревожности относительно негативных влияний, более толерантно воспринимают неопределенность и скорее готовые принимать самостоятельные решения. Однако, заметно, что два последних фактора имеют низкие значения в обеих национальных группах, следовательно, студенты в обеих постсоветских странах привыкли действовать по инструкциям и выполнять решения, сделанные за них, работая над повторяемыми задачами в знакомом контексте. Такие навыки, закрепленные традиционно существующими практиками обучения и воспитания, вряд ли будут полезны на постиндустриальных рабочих местах. Следует отметить, что данные психологические установки согласовываются с культурными профилями как Украины, так и Латвии, сгенерированными нами на сайте Hofstede Insights. Для обеих национальных культур характерна сильная тенденция избегать неопределенности (Украина 95, Латвия 63 балла из 100). Хотя, в нашем опросе украинская студенческая группа респондентов показала несколько большую толерантность к неопределенности, чем латвийская, что является противоположным приведенному соотношению этих измерений на общенациональном уровне. Возможно, это говорит, что студенты научились воспринимать динамизм социальной и рабочей среды быстрее, чем другие социальные потери в Украине. Также, возможно, что на результат повлияли разные профессиональные сферы студентов-участников из обеих стран: в украинской опрашиваемой группе это были преимущественно будущие экономисты, а в латвийской — педагоги. По всей вероятности, что преданность структурированию и контролю являются элементами профессиональной культуры будущих педагогов, что повлияло на обнаруженную более низкую толерантность к неопределенности в латвийской группе.

Однако, украинские студенты показали более слабый уровень в восприятии гендерного равенства на IT-рабочих местах, чем латвийские. В неформальных разговорах с украинскими преподавателями и студентами часто звучало мнение, что гендерные роли являются «природными и традиционно определенными», и потому, скорее всего, неизменными. Невзирая на движения за эмансипацию, которые набирают все большую силу в мире, культурные предубеждения все еще формируют сильные подсознательные препятствия для реализации возможностей женщин в сфере цифровых технологий. Однако, интересно, что и в Украине, и в Латвии, и в ряде других постсоциалистических стран, проявляются унаследованные идеологические принципы профессионального гендерного равенства, в частности в инженерных профессиях, которые выгодно выделяют их в сравнении с остальной Европой и являются хорошими стартовыми позициями для последующего балансирования структуры цифровой занятости в интересах женщин. Так, европейскими лидерами участия женщин в ІТ-сфере является Болгария и Румыния (приблизительно по 27% занятых в ІТ-секторе в 2018 году — женщины), за ними идут Литва и Словения (около 25%), дальше — Латвия (24%). При этом средний показатель по всем странам ЕС составляет лишь 16,7%, по данным Global Gender Gap Economic Participation and Opportunity Subindex, 2018. Доля женщин в IT-секторе Украины, которая не является членом ЕС, составляет, по данным разных отечественных источников, 20—24%, и в последние годы медленно, но неуклонно растет. Украина на фоне ЕС демонстрирует хороший потенциал женской активности в цифровой экономике и возможностей для его последующей реализации, хотя существуют ментальные и экономические механизмы сдержки.

Национальный профиль Латвии на Hofstede Insights показывает втрое более «феминную» культуру, чем Украина, которая предусматривает более существенное гендерное равенство. В Латвии традиционно более высокий процент женщин в бизнесе и политике, чем в Украине. В Украине же продолжают давать о себе знать традиции мужского доминирования и гендерные стереотипы, которые обусловливают, например, меньшее количество женщин-руководителей, женщин-предпринимателей, имеется гендерный разрыв в доходах. Так, по данным 6-й волны Мирового Исследования Ценностей (World Values Survey, WVS), реагируя на утверждение «Мужчины должны иметь больше прав на работу, чем женщины», 30% украинцев согласились, в сравнении с лишь с 6% американцев. Хотя по Латвии данных относительно этого пункта нет, 18% респондентов (немного больше половины от украинских) из соседней Эстонии, которую WVS относит к тому же культурному кластеру, что и Латвию, согласились с этим утверждением. Очевидно, что Украине необходимо найти рычаги для постепенных изменений ментальных алгоритмов в сторону достижения равных возможностей на рынке труда и экономической безопасности женщин при переходе к Индустрии 4.0.

Ряд исследователей (Gorski, 2009, Fraser-Thomas, 2014) отмечает, что гендерное неравенство воссоздается и институционализируется в учебных заведениях. В противовес им, Van De Vijver, 2007, напротив, предлагает рассматривать образование как главный механизм, с помощью которого женщины и, в меньшей степени, мужчины учатся воспринимать гендерное равенство как норму. Мы склонны согласиться с обоими утверждениями. Это значит, что существующие модели и практики обучения нуждаются в изменениях. Учитывая стратегическую важность цифровых технологий как потенциальной нити Ариадны для экономики Украины, демократизированные формы цифрового обучения, которые избегают инструктивистской педагогики и применяют технологически насыщенное, проблемно- и проектно-ориентированное активное обучение, что развивает ощущение расширения прав и возможностей всех студентов, явно согласовываются с перспективами цифровизации, формированием эмансипативных навыков и преодолением гендерных разрывов. В 2020 году наш проект предусматривает имплементировать уже полученные результаты исследования в международную коллаборантивно-конструктивистскую, проблемно- и медиа-ориентированную онлайн-программу для преподавателей и студентов в обеих странах.

Выпуск газеты №:

№17-18, (2020)Section

Экономика