Культурная миссия Украины

Профессор Санте ГРАЧОТТИ: Свобода от иностранного господства может быть достигнута за один-единственный день; внутренняя же социальная свобода общества и этическая свобода человека нуждаются в труде

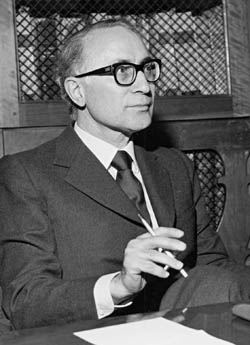

Разговором с выдающимся итальянским славистом с мировым именем — Санте Грачотти — продолжаем серию интервью с украинистами Европы и мира на страницах газеты «День». Профессор Грачотти — филолог, историк славянской литературы, иностранный член НАНУ (1991), а также Академий наук Польши и Хорватии. Член Национальной Академии дей Линчей (Рим). Почетный доктор Варшавского, Краковского, Вроцлавского и Великотырновского университетов. Почетный президент Общества Адама Мицкевича и Итальянской ассоциации украинских исследований. Награжден золотой медалью за достижения в развитии общественных наук Академии наук Чешской Республики, премией им. В. Ягича Филологической ассоциации Хорватии и Хорватского славистического комитета и рядом других итальянских, польских, болгарских наград.

Грачотти учился в Миланском католическом университете «Сакро Куоре», а специализировался по современной филологии в Римском университете «Ла Сапьенца» под руководством одного из основателей итальянской славистики Джованни Мавера (Giovanni Maver). Грачотти был профессором, заведующим кафедрой славянской филологии в Миланском католическом университете (1965—1972) (где основал одну из лучших славистических библиотек Италии) и профессором Римского университета «Ла Сапьенца» (1972—1996). Под руководством Грачотти Департамент славянских исследований в Римском университете преобразовался в единственный в Италии и Европе центр славистики, где представлены практически все славянские языки и культуры. Грачотти сотрудничал с Фундацией Чини (Венеция), в структуре которой был директором Института «Венеция и Восток», ответственным за связи со странами Центрально-Восточной Европы (1963—2002). Профессор Грачотти стал одним из основателей Итальянской ассоциации славистов (в 1969—1979 годах — ее президентом), вице-президентом Международной ассоциации по изучению и распространению славянских культур при ЮНЕСКО и Международного комитета славистов. С 1970 г. Грачотти стал главным редактором научного журнала Ricerche Slavistiche («Славистические исследования», Рим), издание которого осуществляет и сегодня; ученый является также членом редколлегии ряда славистических журналов.

Своей научной и организационной деятельностью Грачотти сделал большой вклад в формирование славистических исследований в Италии и в целом в Западной Европе. Содействовал интенсивному сотрудничеству и диалогу стран Восточной Европы с Западной, был ведущим многих научных встреч и симпозиумов, результатом которых, в частности, стали многочисленные издания под редакцией Грачотти при Фундации Джорджо Чини в Венеции.

Среди основных научных интересов итальянского ученого — польская литература периода от эпохи Ренессанса до эпохи Просветительства; хорватская, польская, русская, чешская литература средневековья, однако в своих исследованиях ученый охватил фактически всю славянскую литературу, а также венгерскую и румынскую.

Опираясь на компаративистские исследования, Грачотти выдвинул концепцию непрерывной культурной взаимосвязи Западной и Восточной Европы, культуры славянства как органической части духовного наследия европейской цивилизации, с особым акцентом на роль религиозных факторов в процессе культурного взаимодействия. Исследование Грачотти характеризует глубокая филологическая культура, масштабный взгляд на явления и, в то же время, пунктуальная их контекстуализация, интердисциплинарный подход. Грачотти — один из последних представителей крупной европейской школы филологии, видевшейся как комплексное изучение языков, литературы, текстов, истории и истории идей народов Европы в компаративистском — межславянском и межъевропейском — ключе.

При кафедре славянской филологии с 1977 г. Грачотти ввел лекции по украинскому языку, которые положили начало процессу создания кафедры украинистики (2000). Содействовал организации сотрудничества с НАНУ, в частности, проведению итальянско-украинских симпозиумов (Киев, 1994; Венеция, 1999). Научные исследования и инициативы Грачотти являются значительным вкладом в мировую славистику в плане переосмысления роли Украины и украинской культуры в развитии Европы.

В ряде украинистских исследований Грачотти поставил вопрос о древней украинской литературе как реализации уникального до сегодня «пан-европейского синтеза», ставшего неотъемлемой частью европейской культуры. Профессор Грачотти постоянно посвящает свое внимание исторической роли посредничества поликонфессиональной многоязычной Украины в диалоге между Западом и Востоком Европы, а также в преодолении дихотомии славянского мира, разделенного между «латинской» и «византийской» традициями. На социокультурных и этических проблемах Голодомора сосредоточен доклад Грачотти на симпозиуме «Смерть земли. Большой Голод в Украине 1932—1933 гг.»: «Аспект геноцида путем голода: духовный геноцид». Важной вехой в развитии украинистики в Италии стал организованный Грачотти симпозиум «Религиозная история Украины», результатом которого стало первое в Европе панорамное исследование истории украинских церквей и сегодняшней ситуации в Украине в сфере религии.

Нынче имеем честь и нам радостно приветствовать уважаемого профессора в Киеве после многолетнего перерыва. Профессор Грачотти, прибыв в Киев со своей женой и коллегой, известной слависткой Эмануэлой Згамбати, 25 сентября примет участие в Гоголевской конференции, которая пройдет в Киеве с 23 до 28 сентября, выступит перед студентами-италоведами, ознакомится с образовательной и культурной жизнью украинской столицы. А тем временем благодарим господина профессора за интересный и содержательный разговор.

— Вы, как говорят на итальянском языке, «священный монстр» мировой славистики. Тончайший филолог и эрудит, вы посвятили всю свою жизнь изучению славянского мира. Вы всегда боролись за паритет славянских культур с культурами западного мира, а тем самым в плане гражданском вы сделали большой вклад в освобождение стран Восточной Европы от призраков тоталитаризма. Какими вам представляются сегодня произошедшие перемены? Несмотря на огромную трудность, которую сегодня переживают страны этой части Европы, что, по вашему мнению, превалирует сегодня: вера этих народов в будущее или, наоборот, горечь и тревога?

— Мне бы не хотелось разочаровать моим признанием того, кто будет слушать или читать это интервью. Но вынужден сказать: чем бы я ни занимался в своей жизни, я всегда параллельно делал и что-то другое. И поэтому были правы непосредственные специалисты по каждой отдельной сфере моей деятельности, иногда не воспринимая меня вполне всерьез, ведь я никогда не мыслил исключительно как специалист одной-единственной сферы. Конечно, я был и остаюсь филологом, т.е. историком и аналитиком писаного слова, но через каждое писаное слово я в первую очередь смотрел на человека и через историю слова читал историю человека; так моя славянская филология стала также «славянофильством», т.е. профессией, которую я выбрал благодаря любви к этому направлению занятий и вместе с тем благодаря любви к тому миру, который был объектом этих занятий. Считаю, интересно было бы вспомнить, что тема моего инаугурационного выступления, когда я получил в 1965 году кафедру Миланского университета, звучала так: «Славянская филология и единство славянского мира» (Filologia slava e unitа slava). Как ученый, который только что входил в мир славистики, я предлагал вернуться — с соответствующими коррективами и необходимым вниманием к реальной истории, — к слишком романтическому мифу ХІХ в. славянской «echselseitigkeit»1. А еще хуже то, что я и спустя полвека продолжаю думать таким же образом, — настолько, что в прошлом году, когда я проектировал славистское направление в одной из миланских академий (Амброзианская академия — Accademia Ambrosiana), меня радовала мысль, что под эгидой славистики имеют возможность дружески встречаться и дискутировать между собой люди различных культур славянского Запада и Востока в контексте диалога, направленного на новое открытие общих корней славянских народов.

А что касается моего вклада, как вы это видите, «в освобождение стран Восточной Европы от призраков тоталитаризма» (если этот вклад был, а если и был, то очень скромный), то это касается периода, который имел место вскоре после начала моей научной карьеры, но продолжался этот период приблизительно сорок лет: речь идет о моем сотрудничестве с венецианской Фундацией Джорджо Чини (Fondazione Giorgio Cini), которое продолжалось до конца 2002 года. Фундация, согласно воле ее основателя, графа Витторио Чини (Vittorio Cini), и согласно проекту ее генерального секретаря Витторио Бранка (Vittorio Branca), проводила активную деятельность, направленную на установление и развитие системного и каждый раз более интенсивного культурного сотрудничества со странами Восточной Европы, подчиненными советскому режиму. Сначала как сотрудник Фундации, а потом как основной координатор, ответственный за это сотрудничество, я занимался его научной организацией практически с самого начала, т.е. с 1963 года. Так мы установили каналы коммуникации со странами за «железным занавесом», через которые мы организовывали с Советским Союзом, Польшей, Венгрией, позже с Чехословакией, Сербией, Хорватией, Беларусью, Украиной обмен учеными и научные конференции, половина которых проходила в Венеции, а другая половина — в соответствующей стране. Таким образом мы гостили в Венеции, наряду с доверенными лицами и представителями КГБ, также и блестящими учеными, в частности из Советского Союза, которые не могли иным образом попасть на Запад и которые в Венеции имели возможность встретиться не только с западными коллегами (историками, филологами, лингвистами, литературоведами и тому подобное), но и с российскими — и вообще экс-советскими — коллегами по диаспоре. Эти встречи помогли им чувствовать себя уже в Европе — и чувствовать себя Европой через установление также и личных контактов с Западом, который впоследствии кое-кому из них гостеприимно открывал двери, — имею в виду (и это только единственный пример) византолога из Москвы Сергея Аверинцева, для которого Фундация Чини была первым причалом его западного пути, который завершился в Вене, где Аверинцев стал профессором и членом Австрийской академии наук. Вспоминаю, как я был поражен, когда при первой нашей встрече в Венеции он говорил со мной тоже на итальянском языке, рассказывая, как он переводил с итальянского. «Что именно?» — спросил я, а он, удваивая мое изумление, ответил: «Цветы» Франциска Ассизского2. Неслучайно же Аверинцев был на Западе, вплоть до самой своей смерти (он умер несколько лет назад), вдохновенным и последовательным протагонистом экуменического межконфессионального диалога.

— Ваша роль для развития украинистики в Италии была основополагающей. Как и когда родился ваш интерес к Украине? Какое место занимает ваша концепция Украины как «малой Европы» и уникального «панъевропейского синтеза» в общей перспективе ваших славистских занятий?

— Моя заинтересованность Украиной связана в известной степени также и с моей деятельностью в Фундации Чини, но идеологические и этические предпосылки этой заинтересованности возникли значительно раньше: Украина как жертва давления мощных соседей обязательно должна стать привилегированным объектом моих научных интересов. Я начал заведовать кафедрой Славянской филологии в Римском университете 1 ноября 1972 года и с самого начала решил восстановить лекторат украинского языка, у которого до этого там была довольно эфемерная жизнь. В известной степени с этим решением было связана моя первая поездка в Украину, которая состоялась за год до того, когда я имел возможность посетить Советский Союз по приглашению Союза писателей графу Витторио Чини. Граф Чини происходил из семьи предпринимателей, заработавшей большое состояние благодаря своему труду, поэтому он питал особую симпатию к России, которую считал пролетарской, видя в ней огромный потенциал для развития. Россию он посетил — как особо почетный гость— в 1961 году, через год после того, как в Фундации Чини прошла небольшая конференция, посвященная 50-летию со дня смерти Толстого, в которой участвовал первый секретарь Союза писателей Георгий Марков. В сентябре 1971 года я заменил графа Чини как почетный гость в поездке по Советскому Союзу, которая включала Ленинград, Москву, Киев и Тбилиси. Сопровождал меня тогда, как и в других случаях, Георгий Брейтбурд, эксперт по итальянским делам, которого Союз писателей назначил принимать (а секретные службы — контролировать) итальянских гостей.

Так я впервые попал в Киев, где меня поразила солнечная атмосфера города и его жителей, так сильно отличающаяся от мрачной и тревожной атмосферы Москвы. Задание сопровождать меня во время моего визита в город получили писатели Иван Драч и Виталий Коротич, которые показали мне все, что было возможно на протяжении двух (или трех) дней, включая посещение кафедрального собора в момент службы, которую проводил митрополит; меня особенно впечатлил после окончания службы проход по церкви митрополита, благословлявшего два крыла мирян, среди которых была пара молодоженов, а прямо возле меня стоял молодой солдат-призывник. Это действо так глубоко меня поразило потому, что демонстрировало аутентичную религиозную веру, проявляемую публично всеми мирянами, среди которых была и молодежь, в контексте всеобщего праздника: снова у меня появилось ощущение, что я не был в Советском Союзе, настолько большой и в этом вопросе была культурная разница между Киевом и Москвой. Даже мой телохранитель Георгий в Киеве растаял и признался мне в тайном аспекте своей жизни: проезжая на служебной машине по Крещатику, он толкнул меня локтем, когда мы миновали один дом, и, понизив голос (чтобы не слышал шофер), указал мне на окно квартиры, в которой родился. Потом вечером он пригласил меня в дом к своей сестре, где — среди своих родственников евреев — познакомил меня с супругами-художниками: у жены художника, польской пани, на щедром декольте был большой латинский крест; вот так — в Киеве русифицированный и бюрократизированный украинский еврей обрел немного спонтанности своей родной земли.

После этого моего визита в Киев были и другие: в сентябре 1983 года я участвовал в Международном конгрессе славистов, в августе 1990-го — в I Международном конгрессе украинистов, в сентябре 1994-го — в I Итало-украинском конгрессе, организованном благодаря сотрудничеству между Фондом Чини и Академией наук Украины, после которого в последующие годы уже в Италии имели место другие итальянско-украинские инициативы. Каждое из этих мероприятий, как и каждое мое возвращение на украинскую землю, подтверждало мне то первое мое впечатление существенного отличия Украины — в культуре, темпераменте, стиле жизни — от России и россиян, а вместе с тем, — особую открытость к ценностям Запада и созвучность, — которую я хотел бы назвать созвучностью характеров — с моей итальянской идентичностью. Но прежде всего углубленное изучение украинской истории, развивавшееся от одной встречи или конференции до другой, дало мне возможность открыть суть вашего очень точного определения Украины как «малой Европы», или, как я это называю для себя, «панъевропейского синтеза»: речь идет о социокультурной реальности между Востоком и Западом Европы, которая воспринимает и объединяет в себе их ценности в синтез чрезвычайной онтологической важности и большой перспективы на будущее.

— Многие в Украине помнят ваше историческое выступление на Международном конгрессе славистов 1983 года. Вы были почти единственным, кто говорил на украинском языке, что воспринималось в то время как вызов режиму. Ведь в те годы никто и подумать не мог, что Украина станет когда-то независимым государством. Какими вы видите — теперь уже с дистанции четверти века — изменения, произошедшие за это время? Можете обобщить достигнутые результаты, имеющиеся риски, приобретения и поражения?

— Выступление, о котором вы вспоминаете, имело место на Международном конгрессе славистов, происходившем в Киеве с 10 по 18 сентября 1983 года. Это было резонансное научное событие, как и все конгрессы, которые организовывал каждые пять лет Международный комитет славистов, — этот конгресс в Киеве проходил спустя пять лет после конгресса в Загребе 1978 года. Подсчеты показывали, что количество участников, прибывших из разных стран мира, достигало почти четырех тысяч. Поэтому речь шла не только о важности конгресса с научной точки зрения благодаря докладам участников, собранным впоследствии в существенном количестве томов (доклады одной только итальянской делегации занимали том на 360 страниц), — речь шла также о политическом и выразительно «национальном» весе этого события для Киева — города, тогда впервые в своей истории ставшего местом проведения такой встречи. Именно исходя из этих обстоятельств, я тогда вложил все свои силы — как глава итальянской делегации и один из самых активных участников западных делегаций — в положительный результат этой встречи, пытаясь при этом преодолеть диктат советского руководства, предложившего ассамблее одобрить на заключительном заседании обращение против ядерного оружия; это обращение носило крипто-антиамериканский характер и вызвало сопротивление делегации из Западной Германии, угрожавшей покинуть зал, если этот диктат не будет отозван. Мы работали всю ночь с академиком Степановым — человеком доброй воли, как и я, но с другого берега, — чтобы найти приемлемую формулу компромисса, которая помогла нам избежать скандала и позволила торжественно и при огромном наплыве народа завершить эту грандиозную встречу, уже, повторяю, не только научную. Возможно, именно это стало причиной, по которой Организационный комитет конгресса попросил меня выступить на заключительном заседании, чтобы поблагодарить хозяев от имени всех западных делегаций, а потом внес коррективу, прося меня говорить от имени всех гостей, за исключением советских участников.

Я приехал в Киев 9 сентября, поселившись в гостинице «Днепр»; 10 сентября (в 11.30, как мне подсказывает дневник, который, к счастью, сохранился) я выступил с докладом об итальянских фацециях3 эпохи Гуманизма в Польше, Рутении и России; 13 сентября в 16 часов я выступил с моим заключительным словом, которое приготовил накануне и которое ночью перевел первую часть на русский, а вторую — на украинский язык. Помог мне перевести мой текст на украинский член-корреспондент Академии наук Игорь Дзеверин; я не знаю его веса как ученого (предполагаю, что это не был выдающийся ученый), но знаю его верность партии, поэтому хочу отдать ему должное как украинцу, который помог мне реализовать мой план, сохранив при этом его в самой строгой тайне. Где-то в архивах Академии (или в архивах КГБ) должна быть запись того выступления, впрочем, очень короткого. Помню, что я — как римлянин — начал выступление с приветствия от столицы Запада — Рима — столице славянского Востока — Киеву. Это была риторическая находка, в которую я, несмотря ни на что, верил; и эта риторическая находка, в которую я верил тогда и в которую верю и сегодня, была пожеланием, чтобы Золотые Ворота города, тогда еще закрытые, открылись, чтобы впустить нас, людей с Запада, к вам, украинцам, а вас выпустить к нам, на Запад. Однако больше всего поразило присутствующих то, что во второй части моей речи я перешел на украинский язык, чего никто не ожидал, — ни организаторы конгресса, ни его участники; гром оваций, которыми присутствующие ответили на мой вызов, аплодируя на каждую мою фразу, показал, что тот момент переживался как катарсис, как моральная компенсация за длительное молчание, и что таким образом возвращалось достоинство народу, у которого была отнята возможность свободно и безнаказанно пользоваться собственным языком. Почему я это сделал? Разумеется, из-за симпатии, которую я с самого начала чувствовал к украинскому народу, но, возможно, еще в большей степени из-за того, что я не терплю насилия власть имущих, поэтому и в других контекстах нередко становился на защиту угнетенных меньшинств — этнических, языковых, религиозных.

Сегодня ситуация изменилась в Украине, как и в других частях света: народы получили свободу, однако не ту, на которую надеялись тогдашние мечтатели, веря в свободу, которая должна была освободить людей не только от иностранного господства, но и от социальной несправедливости и от патологий, порожденных в психике людей веками рабства. Это, собственно, тема, в эти дни обсуждавшаяся в Риме, на конференции памяти хорватского интеллектуала Владо Готовача (Vlado Gotovac), который на закате своей жизни поинтересовался, стоило ли бороться за свободу, не спрашивая себя, о достижении какой свободы шла речь. Свобода от иностранного господства может быть достигнута за один-единственный день; для внутренней же социальной свободы общества и этической свободы человека необходим труд, требующий посвящения целой жизни или даже жизней целых поколений. Если в Украине люди понимают и принимают концепцию, что в этом деле каждый день нужно начинать все с самого начала, это значит, что вы стали на правильный путь, который позволит добиться со временем необходимых результатов.

— В контексте уже упоминавшейся вашей речи вы говорили о Киево-Могилянской академии как очаге западной культуры в Украине ХVІІ века. В то время Академия реально была еще помещением советского военно-морского училища. Сегодня это один из наиболее современных университетов Украины. Следовательно, «глубинные структуры» украинской культуры являются живыми и оперативными? Что же тогда препятствует Украине сделать качественный скачок, превращая отдельные институты на передовых рубежах в естественную систему, которая бы охватывала капиллярным образом всю страну? По-вашему, «украинский парадокс» является тормозом для аутентичного комплексного развития или все-таки продолжает быть ресурсом?

— Я очень верю в важность Киево-Могилянской академии в ХVІІ веке, а также и в ту роль, которую Академия может играть и в нынешнее время в культурной жизни Украины. Киево-Могилянская академия была больше чем просто очагом западной культуры: она перенесла на украинскую почву культурные и научные концепты Запада, сплавляя их в органический синтез при помощи местных культурных ресурсов. А именно эти ресурсы, несмотря на то, что это не всегда очевидно, имеют решающий вес в этом синтезе. В могилянской культурной парадигме доминирующую роль играет православие, в своем рутенском или казацком варианте, — словом, речь идет о православной казацкой культуре. В реальности в Украине произошло то, что произошло в литературе с использованием двух иностранных языков — латыни и польского языка — для высказывания украинских мыслей: эти тексты являются украинскими, а не латинскими или польскими, несмотря на то, что они написаны не на украинском языке; гимн в честь победителя или тренос на смерть Сагайдачного являются при всех условиях произведениями украинской литературы, независимо от того, на каком языке они написаны. Даже если потом ученик этих латинско-польских школ не пройдет невредимым через этот опыт, он вынесет из этих школ не только выученную там формальную науку, но и дух, который питал собой эту науку: культ прекрасного в искусстве, умение использовать правила риторики и поэтики, знания греко-латинской античности, древней и новой истории наряду с элементами точных наук, критический подход к проблемам веры и гражданской жизни. Вот так со всей очевидностью рождается — или же возрождается после периода Древней Руси на перекрестке (вспомним хотя бы матримониальную политику ее князей) между Византиею и германским Западом — «двухполюсный» характер Украины как «малой Европы».

Но культура является основой национальной жизни в той мере, в которой эта нация владеет своей культурой. Необходимо, чтобы украинцы верили в эту свою двухполюсность, стремящейся к синтезу; в конечном счете, каждая национальная культура является синтезом различных факторов, которые выделены из чужих культурных контекстов и через сплав между собой приобретают новые индивидуальные черты. Украина родилась из наследия эллинизированой Сарматии, славянизированных варягов, византийской Руси, Рутении, которая жила в государственном и культурном симбиозе с латинизированными Польшей и Литвой, и, наконец, из наследия двух национальных возрождений: возрождения ХVІІ в. в борьбе с польско-литовской Речью Посполитой и в ХІХ — ХХ в. в борьбе с Россией, сначала царской, а потом — советской. Однако нужно, чтобы это сознание не замыкалось в пределах культа элит, а максимально приближалось к массам, становясь при этом национальным самосознанием. Опыт древней Киево-Могилянской академии дает нам блестящий пример пути, по которому необходимо идти: этот университет приближает нас к личности, к школе, к культурному периоду, которые сыграли во всем славянском (и не только славянском) центрально-европейском ареале Европы — от Рутении к России, к молдавским княжествам, к Сербии — колоссальную роль для духовного обновления, которое мы неточно называем «европеизацией», путая категории «Европа» и «Запад». Великий митрополит Петр Могила дал жизнь школе, гармонично объединявшей греческо-православную традицию с влиянием эпохи Возрождения и барокко латинского Запада. «Украинский парадокс», как вы его называете, — это, бесспорно, ресурс для развития страны, а также — в перспективе — и для всего геополитического ареала, к которому принадлежит Украина: для Центрально-Восточной Европы.

— Вы всегда настаивали на европейском характере украинской культуры и на его фундаментальной роли для распространения европейских идей в ареале восточной Славии и для європеизации России. Вы считаете, что эта роль Украины будет продолжаться и развиваться и в дальнейшем? Что нужно сделать, чтобы европейская матрица украинской культуры оставалась двигателем для эволюции также и в будущем? Вы верите в то, что Украина сумеет реализовать эту свою культурную модель также и в политическом плане, полноправно интегрируясь в ЕС?

— Концепция Европы — а частично и миф Европы — были всегда основным фундаментом моей исследовательской работы и моей деятельности в различных научных институтах, где мне приходилось работать, например, в той же Фундации Чини. Существует базовая ценность, которая определяет собой принадлежность к Европе: культ свободы как основополагающая идея, как цель, которую нужно реализовать, как основа социо-политических институтов. С этого исходного пункта начинаются и к нему возвращаются исследования Федерико Шабо о концепции Европы и об истории Европы, которая виделась в оппозиции к Азии со времен греко-персидских войн до сегодняшнего дня через государственные структуры, которые отличались принадлежностью власти, — в первом случае власть принадлежала народу, «демосу», а во втором — тирану4. В этом смысле даже я — несмотря на то, что решительно отбрасываю идею доминирования Запада в Европе, а тем более идентификацию Запада с Европой, — часто веду речь о «двух Европах», эмблемы которых ученые ХVІІІ и ХІХ веков видели в авторитарной России и демократической Польше. С другой стороны, вы тоже часто писали об оппозиции категорий между Россией — монолитной и имперской, и Украиной — многоформной и парламентарной. К сожалению, в России — с царских времен до сегодняшнего дня — глубоко укоренилась другое, дихотомическое видение Европы, которое должно служить не триумфу демократии, а триумфу имперской автократии. Это видение, которое особенно выразительно предстало в произведении Данилевского «Россия и Европа», где под Европой понимается романо-германская Европа, а Россия видится как представитель всего славянского мира, включительно с западными славянами — от Польши до Хорватии, у которых таким способом отнималась их культурная идентичность и их историческая принадлежность. Что-то подобное по своей концептуальной природе, но значительно более жестокое в историческом плане произошло в советские времена, когда весь европейский Восток, в большой мере славянский, вошел в сферу политического, и чем дальше, тем более глубокого идеологического доминирования России. Против этого насилия, которое полвека господствовало на Востоке Европы, я боролся лично, устанавливая связи в сфере образования, дружбы, научного сотрудничества между этими странами и свободным Западом.

Украина вынуждена была выдерживать гнет автократического режима, глубоко отличавшегося от ее духа и ее традиции, но, в то же время, получила от истории парадоксальную миссию — «приобщить» к Западу своего мощного соседа и хозяина. Задача парадоксальная — и это действительно тоже историческая миссия: ведь эту миссию Украина взяла на себя и с достоинством выполнила ее в ХVІІ и в начале ХVІІI в., когда были украинцами учителя, преподававшие в Москве и Петербурге. Позиция России и Украины на шахматной доске европейской культуры и сегодня такая же, как и тогда; и такие же шансы, риск и вызов этой миссии Украины, касающийся России. Я не могу позволить себе поучать кого-либо, но могу лишь обратить внимание на важность этой исторической задачи, которая еще раз особым образом выпадает на Украину, и обратить также внимание на необходимость видеть другим образом — то есть не только конфликтным образом — и саму Россию, ради того, чтобы по-дружески направлять Россию в обход экономических и политических барьеров на путь встречи — сложной для путинской России и нелегкой, но необходимой для ее западных партнеров, — встречи с Европой мысли и культуры.

1 Здесь: взаимность, взаимный обмен общими ценностями (нем.) (здесь и далее — прим. перев.).

2 «Fioretti» («Цветы») — анонимные сказания о св. Франциске Ассизском, переведенные с латинского оригинала ХІІІ в. на итальянский язык во второй половине ХІV в. В диапазоне от мистического экстаза до семейных и бытовых сюжетов, преисполненные народных реминисценций как в изложении, так и в языке, «фиоретти» передают аутентичное содержание францисканизма — веру в возрождение мира, в живую душу всего сущего.

3 Литературный жанр короткого рассказа, построенного на остроумном факте или остром изречении. Жанр получил особое распространение в средневековье, став впоследствии, в частности, источником ряда новелл «Декамерона» Боккаччо (Boccaccio).

4 См., в частности: F. Chabod. Storia dell’idea d’Europa [История идеи Европы].— Bari: Laterza, 1971.

Выпуск газеты №:

№168, (1996)Section

Интервью