Церковь и молодежь — ход навстречу

Молодежь и церковь: сколько точек пересечения на этой оси, и становится ли их с каждым годом больше? На этот вопрос священнослужители церквей Киевского и Московского патриархатов имеют единодушный ответ «Да!». Церковь действительно помолодела, молодежь приходит к религиозной жизни по-разному, кое-кто по внутреннему зову души, кое-кого к этому побуждают внешние обстоятельства, но направление на пути к церкви одно — поиск истины. Даже внешняя привлекательность и гармония могут возбудить интерес к храму, мгновенное желание зайти и посмотреть становится первой ступенькой к более глубокому постижению заповедей Божьих. Почему сегодня некоторые молодые люди идут охотно в церковь, а другие отказываются от ее идеалов, насколько значительна роль церкви в жизни молодежи, а также каковы первые трудности религиозной жизни, об этом мы беседовали с игуменом Евстратием, пресс-секретарем Киевской патриархии.

УТРАЧЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ОБМАНЧИВЫЕ ИДЕАЛЫ

Отец Евстратий подтвердил, что численность молодых людей, которые приходят в церковь по сравнению с последними десятилетиями существенно увеличилась. И это обусловлено в первую очередь тем, что нет той стены, которую советская власть создавала для молодежи. Старшее поколение хорошо помнит, что на праздники, в частности на Пасху, у храмов ставились отряды милиции, специальные заслоны из учителей школ, преподавателей вузов и представителей комсомольских организаций, которые должны были отлавливать студентов, учеников, не пускать их в храмы. Государство все делало для того, чтобы молодые люди никаким образом не могли приобщаться к религии, потому что понимало, что молодежь — это будущее, если в церковь будут приходить новые люди, это будет давать церкви новые силы. Но они все равно шли в церковь, хотя не в таком количестве, как тогда, когда пришли времена свободы, и появилась возможность выбора — идти в храм или не идти.

Однако в жизни современной молодежи в целом роль церкви вряд ли велика, потому что современное поколение является дезориентированным, в отличие от тех, кто жил 50—40 лет тому назад. Тогда существовали определенные идеалы, возможно, они были в чем-то немного ошибочны, ведь основывались на ошибочных идеологических схемах, но, с другой стороны, были и полезны, по существу, это христианские идеалы такие, как взаимная поддержка или отказ от индивидуализма ради общего блага. Все это было взято из Евангелия и «подкрашено» коммунистическими и идеологическими красками, даже знаменитый лозунг, который использовали тогда: «Кто не работает, тот не ест» — слова апостола Павла, хотя мало кто об этом знает.

Сейчас нет ориентиров. Воспитанием молодежи никто не занимается: родители заняты добыванием хлеба насущного, СМИ, в частности телевидение или специальные журналы для молодежи, культивируют потребительское отношение к жизни: «получай больше наслаждения!». «Сегодня ведущие национальные телеканалы, вообще не транслируют религиозных передач, — обратил наше внимание игумен Евстратий, — к тому же объясняют это тем, что такие программы не являются рейтинговыми. Хотя по всем данным социологических опросов церковь пользуется самым большим доверием в обществе. Телепроизводители вспоминают о церкви только на Пасху или на Рождество, и то акцентируя внимание больше на давно несуществующих обрядах. Телевидение создает «суррогат эмоций», которые замещают наши настоящие жизненные переживания. Просматривая сериал, мы больше беспокоимся о том, поговорит ли Луис-Альберто с Марианной. Мы отбрасываем свою жизнь, для нас это более важно, чем поговорить с родителями или помириться с соседом. Настоящей дилеммой в наше время является выбор стирального порошка или идеального средства от перхоти. Мы пренебрегаем своей духовностью ради некачественных полуфабрикатов впечатлений». Конечно, телевидение не может быть добрым или греховным. Оно — как нож, который не может нести добро или зло. С одной стороны, с его помощью можно сделать хорошее дело, например, картофель почистить, но с другой — им можно человека зарезать. Все зависит от того, кто держит его в руке. Создается впечатление, что сегодня наши телевизионщики еще не в совершенстве изучили инструкцию по применению этого прибора или просто «так легче».

Современная молодежная культура, или так называемая субкультура, также предлагает молодежи, не задумываясь, «прожигать» жизнь или тяжело работать и зарабатывать больше денег, больше власти, чтобы идти, условно говоря, по трупам, ради достижения личной цели. Это противоречит тем идеалам, которые проповедует церковь. Поэтому молодежи надо выбирать, но люди молодые больше прислушиваются к тем идеям, которые предлагает массовая культура.

Это не значит, что молодежь не ищет истины. Человек более- менее опытный понимает, что все эти гедонистические ценности временные, и ищет что-то более фундаментальное. Хотя церковь не является массовой для молодежи, но это то место, где молодой человек может найти прочную опору для своей жизни. Многие молодые люди, воспитанные на той «хрупкой» основе, со временем, разочаровавшись, пресытившись этими однообразными удовольствиями, поймут, что это не приносит на самом деле никакого удовлетворения, что это только круговерть, которая опустошает человека. Такая молодежь будет обращаться в поисках истины к церкви.

ДОРОГА К ХРАМУ

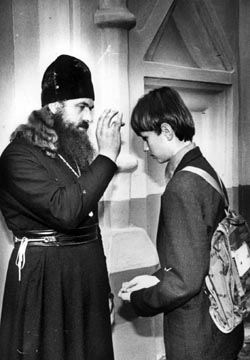

Что подталкивает молодежь на этот закрытый для многих путь в церковный дом? «Это очень индивидуально, — уверяет нас отец Евстратий, — здесь не может быть правил. У каждого свои причины, никто не может заставить или приохотить идти в церковь. Когда позовет Бог, тогда человек сам обратится к религии. О себе, например, рассказывать и просто и трудно одновременно. Я начал посещать церковь с седьмого класса. Недалеко от дома моей бабушки построили храм, я бывал там каждое воскресенье, чтобы послушать Слово Божье. И бабушку туда тянул, хотя она постоянно жаловалась на свои болезни».

Кто-то приходит в церковь окольными путями, для кого-то эта дорога уже как асфальтированная, это может быть семейной традицией, и не всегда легкой. О препятствиях и рисках этого пути рассказал священник Свято-Макаровской церкви Московского патриархата отец Анатолий: «Мой род ощущал потребность служить Богу издавна. Но в неспокойные времена, в частности в 1937 году, церковное служение было опасным, тогда расстреляли брата моего деда, которому чудом удалось где-то скрыться и выжить, несмотря на это, со временем мой отец и дядя стали священниками. Да, это хорошая традиция, но для того, чтобы ее соблюсти, стоит ли рисковать своей жизнью? Это зов души!».

Открыть двери церкви для молодого человека могли катастрофические ситуации. Например, на фронте, говорили, неверующих не было. Отец Анатолий поделился историей о летчике, Герое Советского Союза, который стал священником. Все думали, что у юноши после пережитого что-то с головой произошло. Но причина была в другом, просто в небе у него сложилась адская ситуация, когда он понял, что на свои силы, умение и знания или на самолет надеяться не приходится. Он закричал: «Господи, если ты есть, помоги, я свою жизнь навсегда вручаю тебе!». Он остался живым, но обет свой надо выполнять. Этот случай пересказывали и монахам из Грузии, они почти не удивились, потому что у них есть монах, у которого была аналогичная ситуация. Его самолет подбили немцы, и он должен был или упасть, или приземлиться где-то на немецкой территории. Летчик обратил свои молитвы к Богу. Вопреки всем законам аэродинамики, его подбитый, пылающий самолет пролетел столько, сколько он не должен был пролететь. После войны он стал монахом.

К церкви нужно обращаться по внутренней потребности, а не по движению массы. Вас никто, скажем, не заставляет регулярно есть, но вы это делаете, потому что это для вас необходимость, это же касается и духовного диалога верующего человека с Богом. Для запада Украины, к сожалению, больше присуща форма своеобразного принуждения приходить в церковь. Например, все крестьяне идут на службу Божью в воскресенье, и если кто- то останется дома, это вызывает осуждение. На востоке же каждый приходит в церковь сам, это его личный выбор.

Безусловно, в храм Божий приходят люди новой формации, в конечном счете, каждое поколение прибавляет что-то свое. Но это не значит, что организация религиозной жизни кардинально меняется в соответствии с требованиями времени. Церковь — это своеобразная организация, и она должна отличаться от других сфер жизни, поэтому и сохраняет определенную консервативность. Люди приходят сюда, как в уже сформированный институт, и поэтому, как говорится в поговорке, «в чужой монастырь со своим уставом не ходят».

«СЮДА НЕ СПУСКАЮТСЯ АНГЕЛЫ»: ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ И ПОСТОЯННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Для многих молодых людей на первых этапах вхождения в религию могут возникнуть определенные трудности. Но надо осознавать, что Дом Божий — место не святых, а грешников. Сюда не спускаются ангелы, а приходят обыкновенные люди. И поэтому иногда имеют место конфликтные случаи, когда прихожане сталкиваются с грубостью или предубежденным отношением со стороны служителей церкви или других верующих. Это может оттолкнуть человека от общения с Духом Святым. Однако на самом деле это является испытанием силы веры. Для тех, кто приходит к Богу по побуждению души, это не препятствие. Нежелание посещать службу по подобным причинам является скорее отговорками. К тому же, нужно понимать, что нельзя постоянно быть в состоянии духовного подъема, как нельзя пребывать в состоянии постоянного физического напряжения. Конечно, Бог будет нас поддерживать в кризисный для нас период. Но не нужно всю ответственность снимать с себя, полагаясь на Него. Мы бы никогда не научились ходить, если бы нас все время носили на руках.

Сегодня бытует мысль, что не обязательно приходить в церковь, чтобы вести праведную жизнь. Но если ты не обращаешься к Богу — ты попадаешь под влияние силы Дьявола, который «яко лев рыкает, ищет, кого проглотить». Нельзя сохранять нейтралитет, как на войне нельзя установить «персональный мир». Не следует также думать: я приду в церковь только тогда, когда мне это будет необходимо, и это будет считаться верой. Такое отношение к храмам является потребительским. Если, например, парень хочет вернуть девушку, с которой поссорился, то он считает, что можно просто поставить свечу, и все устроится. И еще удивляется: «Неужели Богу трудно мне помочь, Он же всесильный!». Но ведь Господь ему ничем не обязан, даже наоборот. И сколько бы свечей тот не ставил, это не поможет, если нет истинной веры.

Нельзя вспоминать о церкви только в кризисных ситуациях. «Мне сейчас больно, но я помолюсь — и на душе станет легче и теплее», — думаем мы. Но молитва должна быть душевной потребностью постоянно. Господь — не маленький котенок, которого можно погладить, и станет приятнее.

Вообще, отношение людей к Богу сегодня является несколько странным. Часто они воспринимают Его как «что-то». «Бога, наверное, нет, но что-то такое где-то есть...», — думают они. И это «что-то» когда-то может сослужить службу. Он для таких «верующих» — как электрический ток в розетке. Когда возникает такая необходимость, можно им воспользоваться. Появилось желание посмотреть телевизор — вставили штепсель, и он заработал. Бог — это личность.

Кое-кто просто признает факт Его существования. Но представьте ситуацию, когда парень хочет понравиться девушке, уделяет ей много внимания, дарит цветы, приятные безделушки. А она через два месяца говорит, что хочет сообщить ему что-то важное. Паренек надеется услышать долгожданные слова о взаимных чувствах, а любимая заявляет: «Вася, я признаю, что ты есть!». Богу важно, чтобы его не только признавали, но и любили, как Он любит всех нас.

Стоит отметить, что вся религиозная жизнь исполнена определенных трудностей, ведь имеем дело со сверхъестественным, где не могут быть четко и ясно сформулированными ответы на все вопросы. Меня, честно говоря, удивляет, что представители новейших религиозных организаций берут на себя ответственность «раскрывать» все тайны бытия в форме простых и понятных рассказов (я их называю «всеобщей теорией обо всем»). Если бы так легко было «на тарелочке с голубой каемочкой» преподнести людям информацию, как надо жить и что надо делать, наше бытие не было бы таким сложным. Невозможно столь легким способом решить самые трудные задачи. «Быстрорастворимой» религии не бывает!

«ХРИСТИАНСКОЙ ЭТИКЕ В ШКОЛЕ БЫТЬ!»

Ознакомление детей с церковной жизнью чаще всего имеет стихийный характер, в большинстве случаях является бессистемной наукой «о чем-то таком наполовину понятном». Родители, которые стремятся приблизить своих малышей к церкви, могут поощрить их приобщиться к посещениям воскресных школ, которые сегодня содержатся при храмах.

О такой приходской школе нам рассказала приятная женщина, она продавала свечи у Свято-Макаровской церкви и доброжелательно согласилась ответить на все наши вопросы. Имя ее нам не удалось узнать, сказала только, что ее не благословляли давать интервью, а так кое-что рассказать может. Она подтвердила, что в этой школе учится много детей, в течение всей деятельности храма их количество увеличивалось. Дети идут в церковь не по принуждению родителей, а потому, что здесь очень интересно. Они не только знакомятся со Святым Письмом, но еще и на природу вместе ходят, летом им организовывают поездки. Учеба протекает в игровой форме, они ставят сценки, устраивают концерты, это очень их объединяет. У меня внук с трех лет ходил, хотя, дебоширил там, за ним детки присматривали, они уже с пяти лет во всем хорошо разбираются. По окончании школы молодые люди могут углублять свои знания». На наш вопрос, хотела бы она, чтобы ее внук посвятил свою жизнь Богу, женщина ответила, потупив взгляд: «Это не моя, а Божья воля. Я не могу чего-то требовать от Господа. Как Ему угодно, так и будет, это не в моей власти. Сейчас внука забрали родители, в школу готовят, серьезно церковные премудрости не воспринимают. Так происходит во многих семьях: кто-то верует, а кто-то его не понимает». И эта «солнечная» женщина столкнулась с непониманием со стороны родных, даже если в детстве ее внук охотно обращался к Богу, предубежденное отношение родителей может его оттолкнуть.

Однако с этого года семейный конфликт между верующими и равнодушными к ознакомлению детей с церковными традициями может быть смягчен, ведь в школе появится новый предмет «Этика веры». Этот вопрос рассматривался «в сыром виде» еще с 1999 года. Но только в прошлом году была создана организация из педагогов, ученых, представителей всех традиционных конфессий, которые работали вместе и разработали единую концепцию учебной программы. Все пришли к выводу, что без этого не обойтись. Они заручились поддержкой Президента, который безапелляционно отметил: «Христианской этике в школе быть», а также подчеркнул, что наших детей необходимо учить христианскому языку, культуре и украинским тысячелетним традициям. Именно поэтому сегодня издан указ Министерством образования и науки Украины, что в 5—6 классах будет преподаваться «Этика светская» и «Этика христианская». С этого года в начальных классах 135 школ Киева, в экспериментальном режиме, будут проходить «уроки добра», т.е. это и будет христианская этика — основы христианского мировоззрения и поведения. «По поводу этого вопроса двух мнений быть не может», — отметил отец Анатолий, — хотя, некоторые «религиоведы», которые воспитывались в атеистическом духе, уверяют, что это нарушение свободы и демократии Украины. Действительно, ребенок может сказать: «Я живу в свободной стране и буду переходить дорогу на красный свет, потому что имею право выбирать!». Но ведь мы учим их правилам дорожного движения, требуем их соблюдения. К тому же мы не будем заставлять учить Божьи заповеди, но их нужно знать, а пойдут дети в церковь или нет — их дело. Нельзя это рассматривать как призыв к церкви, в младших классах родители будут определять, насколько такой предмет является полезным для их ребенка, а в старших — это выбор школьников. Но главное правило для преподавателя — поддерживать религиозные убеждения каждого ребенка».

Удастся ли таким способом кардинально изменить или переориентировать молодежь? Вряд ли. Но возможно, это просто поможет избавиться от покрова «посвященности и непознанности» церковной жизни, ведь очень часто мы не принимаем того, о чем не осведомлены.

Выпуск газеты №:

№175, (2006)Section

Общество