Человек, ловящий туман

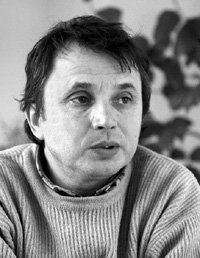

Будучи в гостях, в мастерской у одного своего друга фотохудожника, я услышал через стенку достаточно редко звучащую музыкальную вещь — «Атомное сердце матери» 1970-го года «Пинк Флойда». Зарождение мира, отраженное синтезатором, электрогитарами и усиленное симфоническим оркестром с хором. По сути, это первая (и почти единственная) рок-оратория. Я познакомился с ее «слушателем». Им оказался довольно оригинальный художник — Николай Журавель.

Его работы напоминают полустертые карты, схемы античных поселений, языческие инсталляции. Как будто мы видим срезы древних курганов, в недрах которых спрятаны города.

Через все его творчество проходит тема пасеки. Журавель обожествляет пчелу, почти как индейцы майя. Духовная связь между древними культурами индейцев и славян — очевидна. Узоры украинских вышиванок напоминают ритуальные символы индейцев.

Журавель воплощает в своем творчестве космогоническое крестьянское мировосприятие. Именно поэтому он достаточно болезненно воспринимает проявления агрессии со стороны России. Он — прямой наследник крестьян, пострадавших от Голодомора. Он — представитель уничтоженного диктатурой пролетариата класса кулаков, как наиболее свободного на тот момент на украинской земле...

Как человек действия Журавель устраивает и различные художественные акции. И через них в парадоксальной форме демонстрирует свою позицию.

Акция «Агрессивное пчеловодство», запечатленное на фотосессии, сводилась к сжиганию улья на одной из высотных точек Киева. Для Журавля — это приравнивается к публичному сжиганию храма. Это — эхо уничтожения крестьян и их тысячелетнего уклада.

Для меня самая интересная из его идей такого рода — это «Консервация тумана». Николай ранненьким утречком на речке Псел, в живописной местности, насобирал туман в банки, которые висели на воткнутых в дно шестах, и «законсервировал» его.

Человек, ловящий туман, — в этом есть что-то сумасшедшее и в то же время необыкновенно романтическое. Ведь художники и являются охотниками за исчезающей красотой. Они «ловят» на свои холсты закаты и восходы. А в Журавле — сочетание артиста и крестьянина: за утренним туманом он явился как художник, но как крестьянин закатал его в банки.

Это соединение арт-способностей с практическими навыками дало результат: на сегодняшний день он один из самых успешных украинских мастеров. Его произведения «тянут» от трех до десяти тысяч долларов. Они демонстрировались в Германии и Щвейцарии. Его уникальный шар «Сбор нектара» был куплен одним украинским политиком для офиса своей партии — за 20 тысяч у.е. Журавель уже вышел на рынок Европы, и скоро его передвижная выставка будет демонстрироваться в Вашингтоне, Чикаго и Нью-Йорке.

Последняя из его акций была приурочена к юбилею Переяславской рады. Журавель соорудил фотовыставку на принципах «садо-мазо». Таким необычным образом он продемонстрировал свое восприятие отношений между Россией и Украиной. Садисты-мужчины в масках «русских» медведей, а мазохистки в виде «украиских» невест.

Изначально это — скандал. Но Журавель не боится эпатировать публику. Не без иронии, разумеется.

Другая, мирная «крайность» его диапазона — запланированная акция «Пасека». Десять ульев, выполненных художником в причудливых дизайнерских формах, повезут по семи областям Украины. Мед, собранный в них пчелами, будет олицетворять единение страны. Завершится акция выставкой, которая пройдет в Украине и Швейцарии.

— Для поднятия оптимизма в среде местных художников, дабы поубавить их вечное нытье, что здесь нельзя добиться успеха, — расскажи о своем положительном примере. С чего началась твоя «успешность»?

— С 91-го года. Когда развалился Союз и границы были открыты. Уезжали, в основном, инженеры, у них не было ни золота, ни алмазов, но они хотели забрать в каком-то смысле часть своей Родины. И довольно активно стали покупать мои картины. Современное искусство не является антиквариатом, поэтому таможня препятствий не чинила.

— На тебя тогда реально появился спрос ты стал богатеть на беднеющей стране?

— На этом не разбогатеешь, но купить краски и холсты возможность появилась.

— Как представитель крестьян и пасечников, поведай о своих корнях.

— Детство я провел в селе Кумово Раздольнинского района Крыма, куда переехала наша семья из Сумской области. Отец был пчеловодом. Желание стать художником появилось лет в двенадцать, что позднее вылилось в поступление в художественное училище и академию... Летом на каникулах я всегда был с отцом на пасеке. Мое существование я тогда не представлял без общения с пчелами. Один мой прадед был священником, другой — кулаком.

— Таким образом, у твоих предков социально-генетическая ненависть к Сталину как к олицетворению диктатуры пролетариата?

— Ненависть — мягко сказано. Было ликвидировано свободное крестьянство, точнее его активная часть. У меня осталась эта боль памяти. Сегодняшнюю ситуацию я воспринимаю через призму той трагедии.

— Что касается твоих абстрактных картин: возникает ощущение полустертости, словно у археологических пластов. Что-то вроде карт разрушенных селений. А может, и ульев?

— С археологией — ты очень тонко почувствовал. Полтора года назад на территории Софии была открыта выставка так называемой «черной» археологии. Меня покорили несколько находок. Я обнаружил там домашние, языческие храмы IV века до н.э. Мне это очень близко. Это такая особая техника на левкасах.

— Левкасы — это что?

— Старинная иконографическая техника: мел и клей. Андрей Рублев и большинство других иконописцев расписывали левкасы. А вырезаю на этом материале, формируя не плоское изображение, а объемное.

— Твои работы ближе к художественным вещам или духовным?

— Одно без другого не имеет смысла. Однако словом «духовное» часто стали прикрывать профанацию. Для меня это не пустое слово, а посвящение жизни. Если говорить об украинском и, в частности, киевском мире, то в нем хватает спекуляций. Вроде деятельности Поплавского. Или художника Пояркова. С одной стороны, они являются отражением глупости, а с другой — четкая ориентация на кошелек.

— Твои покупатели тоже люди небедные.

— И все же у нас разная клиентура.

— Кто был первым крупным покупателем твоих картин? Как говорят французы — маршаном.

— Это было в том же 91-м году. Моим «маршаном» стала женщина-бизнесмен из Москвы. Я тогда нуждался в жилье, и она за четыре мои работы купила мне трехкомнатную квартиру в Киеве, куда я переехал с семьей из общежития.

— Чем, на твой взгляд, ее «взяли» твои холсты?

— Теплом. Она говорила, что рядом с ними чувствует себя человеком. Мои произведения «работали». Это была серия крестьянских портретов под названием «Забута пiсня».

— Как ты дальше завоевывал признание?

— Мне не близко слово «завоевание». Это ежедневный труд и ясно поставленная задача.

— Есть ли у нас механизм раскрутки?

— Нет. Я за свои деньги устраивал выставки. Есть галереи, куда приходят люди, нуждающиеся в живописи. Например, «36» — галерея Александра Миловзорова на Андреевском спуске или в Доме художника. После того как к художнику проявляется определенный интерес в галерее, к нему приходят в мастерскую. Этому способствуют и полиграфические каталоги. На сегодняшний момент у меня таких четыре.

— Тебе хватало и на каталоги и на семью?

— В ущерб, к сожалению, семье. Моему сыну Володе Журавлю 18 лет, он прекрасный скульптор. Он понимает, что можно обойтись без дорогой одежды, но без краски, без глины обойтись нельзя.

— Следующий после выставки этап для художника что?

— Здесь уже появлялись люди из Европы и Москвы, которые отслеживают ситуацию. Мои проекты заметили. Проект «Консервация тумана» был замечен именно в Москве.

— Чем для тебя является пчела? Символом космогонического единства мира?

— Действительно, я сопоставляю человеческое общество с пчелиным. Пчелиное — некая его идеальная форма. Я и придумал в русле этой темы проект «Пасека». Он состоит из трех частей: первая — создание специальных, художественных ульев, вторая — организация экспедиции. Она будет проходить с конца июня по 15 августа. Мы проедем по семи основным областям страны. Третья — выставка.

Для меня Украина во многом олицетворяется с пасекой и с образом пчеловода. Почему? Да потому что первый улей современной рамочной конструкции придумал украинец Прокопович. До этого были дуплянки. Я провожу эту акцию в благодарность этому человеку, который так поднял имидж Украины. Мои ульи — художественное продолжение его изобретения, а мед — и материальная и духовная пища. В этом ингредиенте есть что-то мистическое. Мистика состоит и в том, что, например, мед не пропадает. Известно, что его использовали для мумифицирования... «Пасекой» очень заинтересовались швейцарцы.

— Как мирная держава.

— Я думаю, это им близко и с художественной точки зрения тоже.

— А вот твою фотосессию, посвященную 350-летию Переяславской рады, — «мирной» не назовешь. Ты довольно агрессивно изобразил российскую сторону в виде полуголых мужиков в масках медведей, с огромными стальными когтями. Их жертвы — соответствующе одетые, или скорее, раздетые украинские невесты...

— Я посмотрел на это событие таким образом. Мне кажется, оно больше всего напоминает половое извращение. Но в «садо-мазо» существуют правила. Главное из них — согласие и желание обеих сторон, плюс — обе стороны получают удовольствие. Заключен определенный контракт.

— Все-таки ты перевел проблему из военно-политической области — в плоскость Фрейда.

— Так и есть. Но я никого не виню. Все вопросы, как украинец, задаю себе. А ответ прост: мне не нравится ни та, ни другая роль. Я — за здоровые отношения с соседями. За любовь и согласие на равноправных началах...

Не будем идеализировать украинцев: у нас и сейчас хватает, повторяю, профанаций, и национальной идеи, и культурной. Можно спросить министра культуры: почему Национальный музей украинского искусства в полуразрушенном виде? В то время как был молниеносно построен нелепый Майдан и все эти «Глобусы». И деньги нашлись и возможности. А двести метров в сторону — заброшенный музей. А ведь он — лицо страны. Такое, как Лувр для Франции или Третьяковка для России. Кто виноват, что мы его игнорируем? Значит дело в нас самих.

— Что бы ты хотел пожелать и себе и читателям «Дня»?

— Совершать побольше достойных поступков. Тогда и жизнь вокруг нас станет достойнее.

Выпуск газеты №:

№30, (2004)Section

Общество