Человек, ведущий к храму

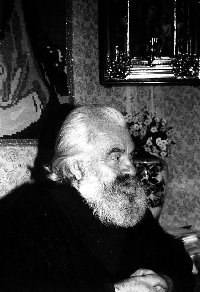

Дни нашей жизни соприкасаются и переплетаются с судьбами тысяч людей. Тысячи характеров и настроений проходят рядом с нами, сквозь нас. Невычислимы последствия от соприкосновений. Встречаются широкие натуры и мелочные, люди умные и хитрые, интеллектуалы, интриганы, придурки, приспособленцы, поганцы, тихие молитвенники... Все интересны. Некоторые — очень. Но самое пристальное внимание привлекают крупные натуры. У них всегда есть завистники и влиятельные недоброжелатели, о них распускаются сплетни, им мешают, но они делают свое дело. Из-за влияния, оказанного на современников, из-за произведенного на современников впечатления такие люди становятся интересны истории. О некоторых рано или поздно будут написаны книги. Эта публикация — в помощь будущему биографу Владыки Софрония (в миру Дмитрий Саввович Дмитрук).

ЕГО ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Это война. Снаряд пролетел сквозь сарай во дворе, сквозь пятнистую черно-белую корову и разорвался на огороде... Немцы бегают по селу, жгут хаты... Мама прячется от немецкого офицера, у которого кто-то украл шинель, офицер ищет их, чтобы убить. И еще, более раннее: первые, «хорошие» немцы гладят детей по головкам, дарят красивые сигаретные пачки... И — конец войны — возвращение отца: грузовик, в котором увозили в Германию, опрокинулся на льдистой дороге, отец выбрался сквозь трещину в тенте; удалось убежать от неволи, остаться на родине.

ОТЕЦ

Через много лет за оскорбление имени отца он, Дмитрий Саввович Дмитрук, чуть не обрушит стул на голову обидчика. А обвинение такое: при немцах Савва Селиверстович Дмитрук был старостой села. Куда страшнее!.. Владыка Софроний гордится отцом.

Дважды в неделю отец бывал по службе в Ровно и не упускал случая — навещал лагерь советских военнопленных, раздавал хлеб. Отец был глубоко религиозен.

В то «мягкое» время оккупации немцы отпускали пленных в села, чтобы сами кормились. Кто мог перебраться через проволоку забора, в того не стреляли. Раненые, измученные, завшивленные люди искали по селам убежища и хлеба. Больше пятнадцати человек пристроил отец в селе. Сам составил «меню» для больных — как оправиться от дистрофии, чтоб не случился заворот кишок. Мать обстирывала и обшивала бывших лагерников. Ветхая военная одежда — с паразитами и кровью — уходила в огонь... Савву Дмитрука трижды за сердобольность немцы ставили к стенке. В последний раз некто Котковец, служивший переводчиком в гестапо и как-то связанный с легендарным Кузнецовым, спас: шибанул расстрельщика-палача рукояткой пистолета по голове. Казнь отменилась... Потом, когда накатила линия фронта на Ровенщину — бывших лагерников вобрала в себя Красная Армия, война понесла их на Запад. Известно, что из спасенных отцом двое уцелели. Один из них — Борис Плахотя — в 1969 году нашел Савву Селиверстовича. Отец с матерью тогда съездили к нему в гости в г. Жданов. Для близких и коллег Бориса Савва Дмитрук был легендой. Борис, как это водится, раз сто рассказывал своим о том, как его полумертвого подобрал в лесу человек по имени Савва и выходил... Заводское начальство, где работал Борис, собиралось, ни много ни мало, писать в Кремль, чтобы присвоили Савве Дмитруку звание Героя Советского Союза... Отец простосердечно отвечал, что спасал по убеждению, а не для славы.

Сразу после войны отец два года скрывался, ибо знал: никто в подробностях его военной судьбы разбираться не станет, расстреляют и все. Иллюзий не было. А в 1947 году (после отмены смертной казни) ему вместо «законной» десятки «гуманно» влепили пять лет и отправили в сторону Иркутска. Так довелось Савве Дмитруку попасть на знаменитую «комсомольскую» стройку — Братскую ГЭС.

ШКОЛА

Малая родина — село Мнишин на Ровенщине (название якобы восходит к Марине Мнишек, к ее роду).

В три года Митя Дмитрук читал свободно, знал букварь, декламировал стихи Шевченко. В пять — чтобы не отстать от брата, увязался с ним в школу. Мал был, да настойчив: учительница сдалась через несколько месяцев, записала его в ученики. В десятом выгоняли из школы. Заставляли вступить в комсомол. Отказался угрюмо. Так и избежал октябрятства-пионерства-комсомольства. А общественную нагрузку выполнял — оформлял стенгазету. Рисовать любил. Придумал, что можно копировать. Первая работа — карандашом — суриковский «Меньшиков в Березове».

И еще — неплохие были спортивные задатки. В школьном коридоре стояли брусья. А на перекладине и «солнышко» крутил. На руках обходил по периметру стадион. Вся школа сбегалась смотреть на такое диво. И классической борьбой занимался. Но уже служил в церкви алтарником и чтецом. А позже — певцом на клиросе. Через годы, после аварии, пел, когда мучили страшные боли. Он строил дом и вдруг начинал петь. Соседская девочка тогда кричала: «Скорее сюда, дяде Мите плохо, он поет!»

УНИВЕРСИТЕТЫ ЖИЗНИ

После окончания школы безуспешно поступал: дважды в семинарию, в Институт изобразительных искусств, в художественное и медицинское училища. В результате оказался на стройке в Ровно. Тогда это казалось неудачей. Человеку трудно в своем неуспехе разгадать высший промысел. Через многие годы, когда владыка займется строительством храмов, замысел станет понятен: пригодились строительные знания — и каменщика, и плотника, и маляра. В 58-м году некий художник позвал помощником расписывать церковь. Но ничему учить не стал, позволял лишь делать фон. А когда сам расписывал — прикрывал рисунок... Но чему-то ведь Дмитрий и научился?

АРМИЯ

Первый раз призывали в армию в законный срок, в восемнадцать. Но почему-то при прохождении медкомиссии у него фантастически подскочило давление. Призвали в 61-м. Из Ровно на поезде — в Восточную Пруссию, в Калининград — Кенигсберг бывший. Город-призрак. Коренных жителей — ни одного, все депортированы в Германию. С войны город так и стоял в руинах...

Крест нательный Дмитрий не снял. И посты соблюдал всюду. Многим все это очень не нравилось, уничижающе именовали «убежденным», «религиозным фанатиком».

«Давайте этого убежденного сюда!» — сидя за громадным красивым столом пророкотал боевой генерал. Дмитрий услышал. И хоть был Дмитрий введен к генералу после медкомиссии — в трусах, ни обстановка не подавила, ни погоны золотые, ни награды. Солдат прямодушно высказал генералу: «Как вы можете, товарищ генерал! Разве вы ни во что не верите? Словно бы не воевали...». Генерал как-то вдруг смутился и даже счел нужным извиниться, мол, про «убежденного» сказал по нынешней партпривычке. Но:

— Служить вы будете?

— Буду.

— А родину защищать?

Генерал, видимо, был ложно информирован. Православие ни в коей мере не отвергает военной службы. Известно, что св. Пересвет до того, как попал в Троицкую лавру и стал монахом, был (по современной терминологии) профессиональным военным, а посланный преподобным Сергием Радонежским в войско — снискал на Куликовом поле бессмертную славу. Известно и то, как монахи Троице-Сергиевой лавры в 1608— 1610 гг. успешно отражали нападения польско-литовских интервентов... А сколько князей среди святых! Князь — обязательно воин.

Услышав и на второй вопрос утвердительный ответ, генерал смягчился: «Нужно город восстанавливать...»

Так Дмитрий Дмитрук попал в стройбат. Однако отслужить весь срок суждено не было. Дмитрий находился в армии 11 месяцев, из которых 100 дней пролежал в госпитале...

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА

Во главе монашеского братства Лавры традиционно стоит сам Священный Патриарх. Есть ли на земле православный, не мечтающий побывать в Троице-Сергиевой Лавре?.. А если для юноши определен путь духовного служения, как не мечтать о поступлении в семинарию Лавры?

Наступили новые времена гонений на церковь. Правил тогда необъятной страной Н.Хрущев, который не понимал, какая-такая может существовать на свете религия, когда через 20 лет партией назначен коммунизм, а в космосе на спутнике уже летает собака. Повсюду в стране рушились церкви, закрывались семинарии и академии...

Подлинно детективный сюжет вплетен в судьбу владыки Софрония, связанный с поступлением в семинарию и выездом в Москву...

Через четыре года он закончит семинарию по первому разряду. Подаст прошение — и будет сразу принят в академию. И будет еще четыре года учебы. И будут расписываться на каникулах церкви. Будут копироваться иконы. И будет степендиатство (по светским меркам аспирантура), будет вестись научная работа. Будет сделано открытие. И будет присвоена научная степень — кандидат богословия. В 1968 году, на третьем курсе академии, его рукоположат во диакона целибата, в 1972 г. он примет монашеский постриг. А однажды, после громадной насыщенности лаврской академической жизни, он проснется в селе Старый Коврай приходским священником. Это в наше время о КПСС и ЧК-КГБ в газетах печатают анекдоты. Прежде не печатали. Серьезные были заведения. Люди с пронзительными глазами нагло потребовали от игумена Софрония сотрудничать с КГБ.

А нет — вот приход свободный, подписывай с уполномоченным договор да служи!

ХРАНИТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ

В Лавре есть церковно-археологический кабинет. Фактически — музей, шесть залов. Древности, иконы, картины. Нестеров, Васнецов, Суриков, Поленов... Девять лет жизни игумена Софрония связаны с церковно-археологическим кабинетом. Начал экскурсоводом и научным сотрудником, а стал хранителем кабинета.

Буквально каждый экспонат прошел через его руки. Экскурсии устраивались для гостей, в том числе и для «сильных мира сего» — королей, принцесс, кремлевских идеологов, президентов... Запомнился приезд жен Я.Кадера и Л.Брежнева. Госпожа Кадер была католичкой, но входя в наш храм, перекрестилась по-православному: она с уважением относилась к самой гонимой в мире религии. В музее ее интересовали искусство и живопись. А жену Брежнева — драгоценности. Заглядывая из-за плеча, она интересовалась: «А сколько это стоит?..». Легко представить, как холеный палец упирался, чуть изогнувшись, в бесценный оклад.

ЧУДО

Каждый человек — свидетель чуда. Да не каждому дано это понять. Жизнь на крошечной планете Земля среди холодного мрака космоса и редких звезд — не чудо? Чудеса его окружали с детства... Вот одно из них. Владыка Софроний свидетельствует.

Однажды в переполненном автобусе (ехал из академии навестить родных), практически стоя на одной ноге, задремал. Но вдруг очнулся. «ПАЗик» несся по дороге под уклон с горы, сшибая столбики. Молодой монах не растерялся: перекрестился и сотворил краткую молитву! Призвал в помощь Спасителя и Святителя Николая. Автобус на краю глубочайшего обрыва вопреки законам физики вдруг фантастическим образом встал «на дыбы» и завалился на крышу, несколько раз перевернулся (стекла и люди сыпались во все стороны) и замер в неглубоком кювете.

С Софронием в автобусе ехал мальчик Коля. Он потом рассказал, как спасся. За секунду до того, как автобус перевернулся, дверцы открылись, вошел старик с бородой и вынес мальчика на дорогу. Владыка Софроний думает, что это был Николай Угодник.

В больнице лечить монаха не стали. Лишь дали обезболивающих таблеток. За три дня врач так и не подошел ни разу. Боялись лечить священнослужителя. Это было одним из методов борьбы с церковью. И даже пошли на то, чтобы выписать полуживого человека из больницы. Игумен Софроний побыл дома несколько дней и отправился в Лавру к Сергию, на выпуск из академии. Там уж слух прошел, что он погиб...

ХРАМОСТРОИТЕЛЬ

Он недолго прослужил священником в Старом Коврае. Договор расторгли. Игумена Софрония перевели в Черкассы, где он семь лет служил священником, потом — вновь, по воле серьезной организации, — оказался в Городище.

Всюду он пытался ремонтировать храмы, подстраивать, строить. Где- то по-хамски грозились: посадим! Церковное строительство не поощрялось...

Но вот теперь в Черкассах строится попечением епископа Софрония громадный собор в честь Архистратига Михаила.

Ловок владыка лазить по лесам и лестницам стройки! Рабочие в касках, как полагается, а он — с молитвой. Как полагается... Владыка знает, чем ближе к завершению строительство — тем озлобленнее силы тьмы: при окончании храмового строительства часто случаются несчастные случаи...

Семь десятков лет на Руси не строились храмы. Ломались и взрывались — да перестраивались в овощехранилища, планетарии и клубы... Сколько же построено было нашими предками за тысячу лет! Какая чистая и горячая вера двигала ими, живущими в Истине! Каков мощный сплав таланта и светлой энергии любви вложен в церкви и монастыри!.. Сумеем ли мы теперь это прочувствовать сердцем и понять? Или будем и впредь жить с безумной уверенностью, что мы, с нашими компьютерами, умней и просвещенней своих предков?.. Но строятся храмы.

А ведь будет так, что наши новые громадные храмы наполнятся людом!.. Ведь настанет такое! Случится! Не избежать. Аминь.