«Дон Кихот» украинской Степи

О некоторых уроках Бориса Мозолевского, которые нам сегодня стоит усвоить

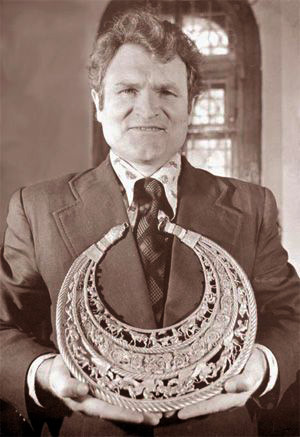

21 июня — дата для Украины особенная. В этот летний день, но 44 года назад, в 1971 году, в кургане скифского периода Толстая могила вблизи города Орджоникидзе Днепропетровской области археолог Борис Мозолевский обнаружил золотую пектораль — нагрудное украшение скифского царя IV века до н. е. Невероятное украшение в идеальном состоянии. Археологическая находка мирового значения! А — главное — это не просто музейная и историческая ценность: символично, она многое изменила и в самой Украине, которая в то время входила в состав Советского Союза. По меньшей мере, спасла одну жизнь.

Бориса Мозолевского — археолога и поэта — мы вспоминаем чаще всего именно как человека, с которым «заговорили» скифы. Как человека, который не только нашел пектораль, но и добился того, чтобы она осталась на территории Украины, а не, как все другие ценные находки, перекочевала в Москву. Впрочем, сегодня стоит говорить не только об археологических достижениях Бориса Николаевича, но и о его поэтическом наследии и вообще жизненных принципах. Его поэзия совершенно по-новому читается сегодня, на фоне войны на востоке, в большой степи. В степи, которая в стихах Мозолевского является символом бессмертия, свидетелем Истории, местом «встречи» с предками, с теми, кто жил до нас... Сегодня степи Донбасса — снова — свидетели Истории...

«...Хмари у небі стояли химерами.

Вирви сліпі реготали Гомерами.

І над задухою степовою

Смерть голосила глухою совою.

Сходились білі ромашки на поминки.

Реквієм грали контужені коники.

Бусел, розкривши погаслі орбіти,

Тяг за собою крило перебите»

Это — стихотворение Мозолевского под названием «22 июня 1941 г.». А будто списанное с нашего времени, не так ли? Интересно, что бы сегодня сказал Борис Николаевич, глядя на эту войну, на снимки украинской степи, растерзанной снарядами... Так, как писал о степи Мозолевский — не писал, наверное, никто. Это — сплошная поэзия любви и уважения, тихого восторга. Но путь к собственной украинскости у Мозолевского был непростым. Как он сам пишет, он едва не стал «янычаром»...

«МНЕ ВСЕГДА КАЗАЛОСЬ, ЧТО ЗНАМЕНИТУЮ ПЕКТОРАЛЬ ДОЛЖЕН БЫЛ НАЙТИ ИМЕННО ПОЭТ — БОРИС МОЗОЛЕВСКИЙ. БЫЛИ И ДРУГИЕ УСПЕШНЫЕ АРХЕОЛОГИ, НО НАДО БЫТЬ ОЧЕНЬ ВДОХНОВЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ЧТОБЫ ВЕРИТЬ В СВОЮ ЗВЕЗДУ. БОРИС МОЗОЛЕВСКИЙ БЫЛ ТАКИМ», — ГОВОРИТ ВЛАДИМИР ПАНЧЕНКО

/ ФОТО С САЙТА UA .WIKIMEDIA .ORG

«...Институт янычарства зародился еще при турецком губительстве. Отбирая у матерей детей по разоренных землях, османы воспитывали их в яростной ненависти к своему народу, — и более страшных головорезов в своей истории украинский народ не знал... И потому, что сам я чуть не стал янычаром, так горько писалось мне это стихотворение

«...Не туман вставав із зілля,

Не сичі вночі кричали, —

Серед степу з божевілля

Землю їли яничари»

Не приведи, Господи, никому из нас — ни сущим, ни еще не рожденным, — дожиться до того, чтобы подавиться землей своих родителей», — это отрывок из речи «Путь к себе», написанной Борисом Мозолевским для выступления на радио. Некоторые сегодня находят в этих словах параллель с настоящим...

ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВЕЛА К ЯЗЫКОВОМУ МОЕМУ ПЕРЕВОРОТУ, СТАЛИ СОБЫТИЯ АВГУСТА 1968 ГОДА...»

«Борис Мозолевский был патриотом. Готовясь к защите диссертации, обращается к ученому совету «Правилами ВАКа ... право защищать диссертацию на языке той или иной республики предоставляется только специальным решением ученого совета по просьбе диссертанта. Но я... считаю унизительным для человеческого достоинства у себя на родине просить у кого-либо разрешения говорить на родном языке.

...Нужно было иметь незаурядное мужество для подобных ультиматумов.

Когда-то коллеги-поэты обвиняли Бориса в том, что писал стихи не на украинском. Этот упрек он воспринимал как очень глубокую обиду. Однако привык требовать только от самого себя, упорно работал над собой, шлифовал свое слово, работая со словарями, справочниками, практикумами... В конце концов, его украинское поэтическое слово звучало так же остро, эмоционально и, что очень важно, точно...» — пишет жена поэта Вера Даниловна в послесловии «Плывет в печаль дорога поздняя...» к сборнику поэзии Мозолевского, вышедшей в издательстве «Темпора» в 2007 году.

Впрочем, он не сразу открыл в себе украинскость и не сразу начал писать вещи, которые можно было легко трактовать, как поэзию сопротивления. В определенный период жизни украинский язык стал для него принципиальным отмежеванием от действий Советского Союза.

«Последней каплей, которая привела к языковому моему перевороту, стали события августа 1968 года, когда именем русского народа было раздавлена чехословацкая весна... Но пока каждый народ ненавистной империи, который «соединила великая Русь», в том числе и русский, не будет отвечать за свои поступки самостоятельно, не сможет испытать счастье и Россия», — писал он в «Пути к себе».

«ЭТО — ЧЕЛОВЕК АНТИРАВНОДУШИЯ»

«Мы живем в такую эпоху, где много иронии, скепсиса, царит релятивизм, все относительно, ничего нельзя установить, истина недоступна. В это время человеку хочется чего-то чистого, какого-то противовеса скептичности нашего времени, в конце концов в этом смысле поэзия Мозолевского актуальна. Когда надоест одно — хочется другого. Среди буреломов, расхристанного времени со многими трагедиями, смертями, к которым начинаешь привыкать из-за эмоционального отупения, читаешь Мозолевского — и вроде сам к себе вернулся», — рассказывает Владимир Панченко, литературовед, писатель, доктор филологических наук. И добавляет, что эта поэзия, впрочем, — это не только для души и утешения, это еще и гражданская лирика.

«Борис Мозолевский принадлежал к людям с обостренным чувством справедливости. Его возвращение в украинство было вызвано переживанием несправедливости относительно украинского языка и культуры. Это — человек антиравнодушия. В этом смысле о нем можно говорить как о редкости. Неужели мы часто имеем дело с такими максималистами? Конечно, такие люди есть и, к счастью, никогда не переведутся. Но эти образцы надо держать в своей памяти. Людей одержимых, талантливых, справедливых. Они по-своему «дон кихоты». Бориса Мозолевского можно к ним отнести. Как писал Иван Тургенев: «Как скушен был бы мир, если бы в нем не было «дон кихотов»...»

В стихах Мозолевского, в том числе и о Скифии, и тогдашних царях, чувствуется гражданский пыл. Поэзия уверенно прокладывала ему путь в советские лагеря, но... пектораль спасла его.

«Археология в определенном смысле спасла Бориса Мозолевского. Перед тем, как была найдена скифская пектораль, над Мозолевским сгущались тучи. Он был прямым в своей поэзии, балансировал на лезвии меча, вместе с другими шестидесятниками и молодежью своего поколения. От лагерей его спасла именно пектораль, он сам об этом говорил и писал. Пектораль для него стала Богом посланным чудом, потому что после того, как эта находка случилась, о ней заговорил весь мир. Первый секретарь Компартии встречался с Мозолевским. Как он сам говорил, жена Шелеста норовила сфотографироваться с пекторалью на шее. После этого отправка Мозолевского в лагеря — была немыслимой, — рассказывает Владимир Панченко. — У него очень оригинальная поэзия, в большей части навеянная впечатлениями от контакта с историей, археологией. Это поэт правдолюбивой, чистой, лирической ноты, для которого важна лирическая, болевая струна относительно того, что происходит не только в нем, но и вокруг... Я всегда подчеркивал неразрывность одной и второй ипостаси. Мозолевский — уникален».

«ЗНАМЕНИТУЮ ПЕКТОРАЛЬ ДОЛЖЕН БЫЛ НАЙТИ ИМЕННО ОН — ПОЭТ»

Владимир Панченко был знаком с Борисом Николаевичем. «Мы с Борисом Мозолевским познакомились в конце 1980-х годов в Кировограде. Там как раз проходила крупная международная научная конференция, посвященная памяти археолога Алексея Тереножкина. Это был учитель Бориса Мозолевского. Именно тогда, когда эта конференция в Кировоградском педагогическом институте проходила, филологи, зная, что Мозолевский не только археолог, но и поэт, выдернули его от историков во время перерыва и устроили встречу литературного характера. Тогда на кафедре украинской литературы мы с ним и познакомились. Он произвел впечатление открытого, искреннего человека. За этой искренностью просматривалась душевная тонкость. Это то, что мне удалось запомнить от его чисто человеческого образа. Когда проходила сама встреча в аудитории со студентами и преподавателями, Мозолевский читал стихи, о чем мы его попросили. Мне запомнилось стихотворение, которое он тогда, очевидно, только написал. Это стихотворение было немного аллегорическим, в какой-то степени завязано на материалах археологии. Это было при позднем Горбачеве. В этом стихотворении речь шла о неоднозначной реакции чиновничьей братии на перестройку. Это было обыграно в аллегорических образах и выглядело очень остроумно, — рассказывает Владимир Панченко. — Относительно заочного знакомства, то оно началось значительно раньше, со сборника «Скифская степь», которую он издал в «Научной мысли» в конце 1970-х годов, после того, как совершил свое супероткрытие, я имею в виду пектораль. Эта книга была очень неожиданной, поскольку это не чисто академическая работа о Скифии, а книга археолога и поэта одновременно. Эта книга пересыпана стихами Мозолевского, навеянными переживаниями, ощущениями, впечатлениями археолога при раскопках... А вообще это были интересные рассказы о тайнах Скифии, крупнейших находках скифологов. Среди них была и быль о том, как открылась Борису Мозолевскому тайна Толстой могилы, где была найдена знаменитая пектораль. Когда впоследствии я писал очерк о Мозолевском для книги «Солнечные часы», я ездил в Никополь, встречался с археологами, которые хорошо знали Мозолевского, вместе с ним работали над раскопками. Они мне показывали, где была Толстая могила.

На Никопольщине мне также показали Нечаеву могилу. Это одно из крупнейших захоронений царских скифов. Археологи рассказывали, что Мозолевский мечтал раскопать эту могилу, но не успел. Он не дожил до своего 60-летия. Жизнь у него забрала онкологическая болезнь. Мозолевский прожил незавершенную жизнь. Он готовился к защите докторской диссертации, посвященной его главному делу жизни. Хотя, трудно сказать, какое из дел было главным: поэзия или археология. Они дополняли друг друга в его душе. Но если говорить о вещах иррациональных, то мне всегда кажется, что знаменитую пектораль должен был найти именно поэт — Борис Мозолевский. Возможно, были и другие успешные археологи, но надо быть очень вдохновенным человеком, чтобы верить в свою звезду. Надо быть одержимым человеком, у которого иррациональное чутье не менее важно, чем профессиональная составляющая. Борис Мозолевский был таким».

О САМОКРИТИКЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА...

Почему еще стоит сегодня перечитать поэзию Бориса Мозолевского? Взять хотя бы его стихотворение «Смерть Ивана Сирко»:

«...Брат брату оселедці постинали,

Не змігши поділити булаву»

Очевидно, эти строки хорошо понятны нам сегодня...

«С одной стороны — это обостренное чувство справедливости, когда речь идет об ущемлении. Но другая сторона медали — самокритика. Угрозы нации не только имеют внешний фактор, они кроются и в национальном характере. Отсюда этот фактор самокритики, который является очень важным для Мозолевского, — объясняет Владимир Панченко. — Здесь можно вспомнить много имен наших литераторов, которые так же реагировали в своем творчестве на нежелательные черты национального характера — Шевченко, Франко, Борис Гринченко, Павел Грабовский, Леся Украинка, Александр Довженко... Об этих чертах не раз говорил Борис Мозолевский. Это же наше вечное проклятие: преодоление самих себя. Это давно установленный диагноз, но оказывается, что годы идут и эта болезнь переходит в национальное проклятие. Она настолько сильна, что даже сейчас на этом политическом фоне, который мы имеем, трудно сказать, какая из двух угроз сильнее: внешняя, от России, или внутренние распри, непонимание, перетягивание каната, соревнования за булаву, когда надо объединяться. Все это остро чувствовал Борис Мозолевский. Это у него главные болевые точки, когда речь идет о национальной самокритике: янычарство, попытки отмежеваться от национальной сути, своего я, чрезмерные амбиции вождей или маленьких вождиков, которые боролись между собой. В этом смысле Мозолевского перечитывать стоит. Это напомнит нам о наших болячках, от которых надо избавляться и как можно быстрее».

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Владимир Панченко рассказывает, что географически Толстая Могила — очень близко к тому месту, где идет война. «Никопольщина, Днепропетровщина, земли Запорожской Сечи — это не так далеко от Саур-Могилы. Одним из образных символов в украинском фольклоре является Саур-Могила. В прошлом году там проходили страшные бои и сейчас это часть оккупированной территории. Степь — вещь парадоксальная. Вроде те далекие времена степных баталий прошли, а степь дальше отзывается новыми катаклизмами, волнениями, а хотелось бы, чтобы она была мягкой, ароматной, как в поэзии Бориса Мозолевского и других писателей, начиная от Гоголя, которые степь поэтизировали», — заключает он.

Хотелось бы здесь поставить точку. Но, к сожалению, пока еще рано — на востоке Украины продолжается война. Поэтому хочется завершить этот текст стихом Бориса Мозолевского «Лирическое отступление с горицветом»:

«Століття кров’ю сходили в гонитві,

Як хвилі, розбивались об причал.

А в Балці Яблуневій цвів горицвіт —

Так божевільна цвів, немов кричав!

Чи то вогонь розсипало світило?

Чи мрії запалали з ковили?

А чи земля свічки свої світила

Над тими, що у неї полягли?»

Выпуск газеты №:

№111, (2015)Section

Общество