Душа и сердце Амосова

Десять лет назад, в декабре 2002 года, не стало великого хирурга Николая Амосова. А 2013-й отмечен памятной датой—столетием со дня рождения рыцаря медицины на все времена

Анне Ахматовой принадлежит пронзительная строфа: «Когда человек уходит, изменяются его портреты». Все дело в том, каковы эти портреты. Деяния создателя хирургии сердца в Украине продолжаются в свершениях и прорывах его учеников и последователей, и тысячи новых исцеленных за это десятилетие в кардиохирургических центрах страны — фактически дети и внуки Николая Михайловича.

* * *

Самородок трудной эпохи, Коля Амосов пришел в мир с недюжинными способностями. Однако врачевание избрал без особого энтузиазма. Его тянуло к технике — после учебы в техникуме и работы сменным техником на электростанции он поступил в заочный индустриальный институт в Москве. Инженерный диплом позволял авиафантасту с Вологодчины попытаться сконструировать самолет с паросиловой установкой. Но в 1935-м в силу обстоятельств Амосов стал студентом и Архангельского медицинского института. Учился хорошо, однако без особой страсти к практике, его больше осеняла наука, в частности физиология. Настоящим хирургом молодого доктора сделала война.

Полевой подвижный госпиталь, которым ему довелось руководить, нес неимоверную нагрузку. Достаточно сказать, что через руки этой небольшой команды за период сражений прошло свыше сорока тысяч раненных. Но именно тогда, в испытаниях, вырисовывались очертания будущего Амосова. Первую кандидасткую диссертацию, посвященную улучшению результатов лечения при ранениях в коленный сустав, он сам от руки, в канцелярской тетради написал еще на войне. Впрочем, на научной вертикали ему в таких тяготениях пришлось подготовить еще две работы аналогичного уровня. Победа... После Германии последовал Дальний Восток, летом сорок пятого госпиталь перебросили на японскую эпопею. Наконец, последовала демобилизация, Николай Михайлович попал в знаменитый институт Склифосовского, под крыло виртуоза хирургии Сергея Сергеевича Юдина. Но через некоторое время уехал из Москвы, предпочтя провинциальный Брянск...

* * *

«И тем я делаю карьеру, что я не делаю ее...» — пожалуй, этот парадокс и об Амосове. Как областной хирург, плюс с разнообразным фронтовым опытом, Амосов смело и продуктивно оперировал практически при всех общехирургических ситуациях. Между прочим, случилось так, что в этой же областной больнице, рядом с ним, другим хирургическим отделением заведовал Александр Алексеевич Шалимов. Соревнование во имя больных на начальном отрезке во многом сформировало обоих...

Как раз в Брянске Амосов первым в стране внедрил резекционную хирургию на легких. Новшеств требовали деструктивные формы туберкулеза, опухоли, абсцессы. При таких вмешательствах он использовал мирный «автомат» — ушиватель корня легкого, когда зону культи блокировали выстрелившые скобки. За пять лет работы в этих весях Амосов выполнил в сочетании с потоком иных операций свыше двухсот таких удалений. Тема его докторской диссертации — «Резекция легких при туберкулезе». Защита состоялась в 1953 году, в прологе работы в Киеве...

* * *

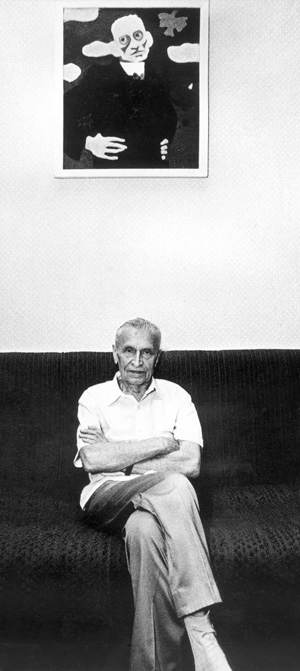

И тут я перехожу к личной повести об Амосове. Впервые я услышал это имя, когда в Институте туберкулеза на Батыевой горе в феврале 1952 года мне сделали операцию по поводу бациллярной каверны в легком, но не резекционную. Я был тогда студентом медицинского института. Оперировали меня Павел Ильич Костромин и Иван Моисеевич Слепуха, и от них я услышал, что новое отделение торакальной хирургии, где будут применяться его оригинальные методики, возглавил приглашенный в наш город Амосов. Однажды мельком увидел его в коридоре, в халате с завязками сзади, как предпочитают хирурги, быстрого, сосредоточенного. Возвратившись к учебе на собрании выпускного курса педиатрического факультета КМИ, весной 1955-го, вдруг опять увидел Николая Михайловича в числе приглашенных профессоров, он ведь некоторое время заведовал одной из кафедр хирургии в нашем институте. Сидел он почему-то не в президиуме, а среди студентов, и все с интересом на него поглядывали, он был уже тогда светилом...

Прошли годы периферийного стажа, и, поскольку я стал фтизиатром, работал ординатором в тубгоспитале в Пуще-Водице, частенько бывал в Институте туберкулеза. Амосовское продвижение меня занимало все более, от операций на легких он перешел к сердцу. И однажды заведующая патологоанатомическим отделом института в те уже далекие времена Валентина Фотиевна Юрьева рассказала мне о дебюте реформатора. Приехав в Киев на конференцию хирургов, Амосов решил показать в институте свои хирургические результаты. По извилистой дороге вверх видавшим виды рейсовым автобусиком добрался до этих пенат и продемонстрировал Юрьевой стекла со срезами тканей. Оказалось, что это не прозекторские находки, а следы страшных болезней при операциях вживую! Валентина Фотиевна пригласила директора института Александра Самойловича Мамолата. Оценив невероятное, Мамолат сразу же предложил Амосову переходить в институт. Решение оказалось пророческим: учреждение, спустя недолгое время, в силу амосовских начинаний переименовали в Институт туберкулеза и торакальной хирургии, и именно в его стенах первоначально зародился состав Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова НАМН Украины, возглавляемый ныне одним из его учеников Героем Украины Геннадием Васильевичем Кнышовым.

* * *

Побывав на конгрессе хирургов в Мексике, Николай Михайлович загорелся идеей создать свой вариант АИК — аппарата искусственного кровообращения. Тут пригодилось и инженерное образование. В 1958-м, после третьей попытки, последовал клинический успех таких операций на открытом сердце. В институт двинулись буквально толпы людей по поводу врожденных и приобретенных ревматических пороков. До вечера шли консультации, и примерно около ста пациентов — «быть или не быть» — в другие дни осматривал Амосов.

На фоне врачебной работы прорезалась моя и литературная стезя. Решил написать статью о таких операциях. Я всматривался в них, в чудодействие времени через стеклянный купол над операционной. Принес текст Николаю Михайловичу вместе с фотокорреспондентом Николаем Селюченко, который в минуты прочтения его фотографировал. Мой опус Амосов, в целом, одобрил, я стал иногда приходить на утренние конференции в клинику, которые он проводил. Это были победы, но и драмы наяву.

* * *

Пора, однако, привести некоторые рубежные данные. В 1963 году Николай Михайлович впервые в СССР выполнил протезирование митрального клапана при пороке сердца, а в 1965-м впервые в мире смоделировал и внедрил антитромботический протез клапанов. Но лишь в 1983-м стал директором организованного им института кардиохирургии. К слову, оставаясь беспартийным, что на таком посту было тогда редкостью, на его кандидатуре настаивал В.В. Щербицкий. Однако в 1988-м Амосов оставил должность, а затем, не сразу, но окончательно прекратил оперировать. Не потому, что не мог. Просто считал, что наступил критический возраст для этого. Операции снились ему теперь ночами... Помнится потрясающее собрание в небольшом аскетическом конференц-зале института, когда коллеги и ученики уговаривали Николая Михайловича изменить решение об отставке, однако он был тверд. У всех на глазах были слезы...

* * *

Мое перо Николаю Михайловичу чем-то импонировало, по его приглашению я бывал изредка у него дома, сперва на ул. Красноармейской, потом на нынешней ул. Богдана Хмельницкого. Мы даже сочинили эссе «Врач 2000 года». Он был первым, кто прочел мою рукопись «Доктора Булгакова». И вот в средине девяностых я прикоснулся к проекту книги его мемуаров, получившей потом название «Голоса времен». Не приходится напоминать, что Амосов был и большим самобытным писателем, что его «Мысли и сердце», переведенные на десятки языков, взволновали мир. А я тогда как раз сотрудничал, был в замысле работы о Викторе Некрасове, с книжным дизайнером Николаем Вакуленко, имевшим отношение к издательству «Оранта-пресс» (Вакуленко значится художественным редактором книги). Возможность быстрого издания видно стимулировала Николая Михайловича, и он сел за компьютер, с увлечением трудился каждый день. Собственно, прекрасные страницы я, возможно, одним из первых и прочитал. Амосов доверил мне написать предисловие. Оно сохранилось в первом киевском издании «Голосов времен», в 1998 году в московских переизданиях его потом выбросили... Экземпляр мне подарила многолетний секретарь Николая Михайловича в институте, его ангел-хранитель Анна Ивановна Телепова. Выходит, издание ему нравилось, раз несколько книг Николай Михайлович хранил в своем новом небольшом кабинете.

Есть в этой книге места, которые нельзя не привести: в них — истинная нравственная цена подвига личной такой величины.

«С трепетом я подхожу к этой главе — «Взрыв в Камере», — пишет он. —Предыстория такова. В американских журналах появилось сообщение о камерах высокого давления — для лечения больных и для проведения операций. Мамолат свел меня с одним инженером с завода «Большевик»: делают в числе оборонки и сосуды для давления... Не помню, откуда-то пообещали — и дали деньги. Решили (или я решил, наверное) построить сначала малую камеру, чтобы экспериментировать и больных лечить. С предохранительным клапаном, с вводами для газов, для электропроводки. Все сделали инженеры — только не по-людски... Потом прокурор сказал: не имели права пускать в эксплуатацию в таком виде. Самое главное — у них же были всякие нормы и правила, так нет. Амосов заказал — мы поставили... За всеми этими фразами сквозит подсознательное желание — оправдаться. Наверное, так и было. Но внешне, ничем не проявил: — Я виноват!

Этот ужасный день. Часов в 11 слышу истошный крик в коридоре. Зовут меня:

— Камера взорвалась!..

Застаю картину: кругом пар, из открытого люка валит жаркий дым. Скомандовал не помню что, наверное, такое: — Носилки! Операционных сестер! Простыни! Воду в камеру! Вытаскивайте девочек! Анестезиологов сюда!

Извлекли. Видно, что живые, но без движений, шок. Интубация — гортань поражена жаром. Капельные вливания. Потом уже обработать ожоги. Смутная надежда: «А вдруг?..» Бегом несут в перевязочные на разные этажи, чтобы скорее.

— Все шло нормально. Собака спала. Потом взрыв! Дальше вы знаете... Похоже, что нашлась причина, вытащили обгоревший прибор, оксигемометр — измеритель насыщения кислорода, прикрепляется к уху. Единственный электрический. Сомневались, побаивались, но необходимый. Ничтожный ток. Я разрешил...

Дал задание разыскать родных. Не просто — рабочий день... Сам позвонил городскому прокурору, министру. Сразу после аварии (таким словом стали называть взрыв) послал телеграмму (в Москву. — Ю.В.) президенту академии (как раз в это время шли выборы медицинских академиков): «Прошу снять мою кандидатуру в связи с аварией, в которой я виноват». Убеждать не стали, но осуждали. Дескать, раз не судили, значит, не виноват. Одно к другому не относится. Даже в последующие выборы не стал подавать...

Сердечная деятельность медленно угасала. К ночи обе умерли. Дыхательный аппарат работал, имитируя жизнь...»

* * *

Работа над книгой видимо шла к концу. И вдруг, одним утром, Николай Михайлович, кажется, впервые мне позвонил, сказав, что его стенокардия обострилась, он принимает много нитроглицерина и вскоре едет в Германию для операции на сердце. Рукопись, в любом случае, просит довести до издания... Все прошло у него в чужой обители тогда благополучно. Несколько строк из заключительной главы после операции в клинике профессора Райнера Корфера и возвращения домой: «Казалось, всегда сочувствовал переживаниям больных, но теперь вижу: мало... Отношение к людям на работе: к подчиненным, начальникам, не менял бы и теперь. Не всегда можно удержаться, чтобы не обидеть человека несправедливо, но всегда можно попросить прощения. Для этого нужно главное: не ставить себя выше людей. Я старался. Наверное, не всегда получалось».

В мае 1998 года в маленькой исповеди «Вместо предисловия» Николай Михайлович написал: «...Не рассчитываю на внимание читателей! Все понимаю и никого не осуждаю. Другие времена. На этом я остановлюсь. Пока. Впереди еще ждут: Разум, Истина, Красота, Добро и Зло, Бог, Душа. Без них нельзя найти точки опоры для понимания жизни». Эти опоры он нам оставил. Когда-то, когда еще не было улицы имени Амосова, и его не носил созданный им Дом надежды, на самодельных табличках на маршрутках значилось — «Институт Амосова». Сам народ проложил эту магистраль. Всмотримся еще раз в ее светофоры, чтобы становиться лучше.

P. S. В список памятных дат, которые будут отмечаться при участии ЮНЕСКО в 2012—2013 гг., было внесено 100-летие со дня рождения Николая Амосова. А в Череповце, на родине хирурга, 2013 год пройдет под именем Николая Амосова.

Выпуск газеты №:

№224 (2012)Section

Общество