«А еще шляпу надел...»

О живучести социально-ментальных предубеждений

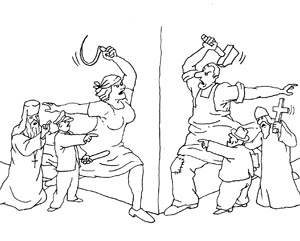

Тот, кто более или менее внимательно следит за острыми общественно-политическими дискуссиями в Украине, уже обратил внимание на то, что все чаще в качестве одного из важных средств аргументации применяется социально-групповая соотнесенность объекта критики. Дискутируя, в качестве едва ли не самого веского аргумента граждане «демократической» Украины употребляют по отношению к своим оппонентам «убийственные» доказательства вины противника — его принадлежность к определенной социальной группе (сообществу): черни, быдлу, селюкам, люмпенам, недоинтеллигентам (или галицким интеллигентам), псевдоаристократии, олигархам. Как значительный общественный феномен, это явление существует с тех пор, как закрепилось так называемое разделение труда. По отношению к какой-либо социальной группе создается определенная репутация (положительная или отрицательная), а затем любой объект критики понимается как носитель набора определенных качеств уже в силу принадлежности к данной группе. Естественно, что внешние и внутренние оценки многих сообществ не совпадают. Это явление — непременный атрибут сословной системы общества. Оно иногда находило отражение и в языке в качестве лингво-социалных феноменов. Например, священнослужители при феодализме относились к первому сословию и сами себя считали избранниками Бога, в то время как для определенной части общества (в различное время в разной степени) они были всего лишь «святошами», то есть ханжами и лицемерами. Рыцари были храбрыми (галантными) воинами для высших классов, а для крестьян они прежде всего были сумасбродными, алчными и склонными к насилию, а поэтому крайне опасными. В рабовладельческом обществе самым аморальным существом считался раб, не имевший ни чести, ни достоинства, ни чувства благодарности, ни смелости уже в силу своей принадлежности к «презренным рабам».

Но поскольку общественная мораль и культура в большей степени формировались и передавались дальше верхними слоями общества, то до нас дошли многие социо-ментальные оценки именно в интерпретации этой части общества. Например, слово «рыцарь» вызывает в наше время скорее положительные эмоции, а «ростовщик» — отрицательные. Хотя ростовщик — это почти то же, что и сегодняшний многими уважаемый банкир. Наиболее яркий пример внедрения сословных оценок в общественное сознание — это оценочная лексика высокой и низкой моральности. Почти во всех высокоразвитых европейских языках понятие «благородный» в значении «отличающийся высокими моральными качествами» соотносится с первоначальным значением «имеющий высокое (дворянское) происхождение», а «подлый» (бесчестный) соотносится со значением «низкий», то есть «имеющий низкое (неблагородное) происхождение». В восточнославянских языках словосочетания типа «подлый люд» первоначально обозначали людей низкого рождения, то есть чернь. «Мужик» был полным антиподом человека благородного происхождения. Частым спутником сословных предрассудков являются этно-региональные предрассудки: в таком случае человеку приписываются определенные качества уже в силу его принадлежности к определенному этносу, этнической группе или в силу его проживания в определенном регионе. Например, в России украинцы и русские часто взаимно наделяли друг друга отрицательными характеристиками, что видно и из художественной литературы. Даже у такого совестливого и известного своим благосклонным отношением к национальным меньшинствам писателя и мыслителя, как Лев Толстой, персонажи иногда употребляют характеристики типа «хохлацкая лень» (роман «Анна Каренина»).

И на поздних ступенях развития общества социо-ментальные предубеждения и предрассудки сохраняются у значительной части общества — даже в развитых странах; а в Украине они сейчас проходят стадию ренессанса, поскольку быстро увеличивается имущественное неравенство и связанные с ним противоречия.

В марксизме сословная (классовая) предопределенность ментальных и моральных характеристик присутствовала изначально. Наиболее положительным был пролетариат, за ним следовали крестьянство и прочая мелкая буржуазия; крайне отрицательными качествами обладали «капиталисты» и «помещики» и их «прихвостни» — чиновники. Между этими положительными и отрицательными классами болтались «гнилая» интеллигенция и люмпены.

В стране победившего марксизма-ленинизма первоначально марксистская характеристика классовой ментальности применялась без изменений, однако после того, как «мелкобуржуазное» крестьянство лишили земли и вообще согнули в бараний рог, его в официальной «сословной» системе формально приравняли к рабочему классу, присвоив ему звание «трудовое крестьянство». В системе СССР для продвижения по службе была необходима принадлежность к КПСС, и при поступлении в партию «колхозники» имели преимущество перед многочисленной «прослойкой» — интеллигенцией, хотя ей тоже присвоили титул «трудовой», или «советской», интеллигенции. В многочисленных анкетах очень важной графой была графа «социальное происхождение». Представителям интеллигенции было труднее всего вступить в партию, а значит, — перейти в могущественный класс чиновников (номенклатурщиков), в класс, который стыдливо прятался за скромным названием «служащие».

Но официальная марксистская иерархия классов, «прослоек» и их ментальных оценок не соответствовала реальности. В действительности в обществе быстро выделился класс «начальников» — партийных, государственных, хозяйственных и прочих руководителей и крупных чиновников. Продолжило существование противопоставления по линии город — село, пришедшее из феодализма (презрительное «селюк» — родом оттуда). Слово «колхозник» в устах горожанина звучало почти как оскорбление. Над «гнилой» интеллигенцией подсмеивался и «пролетариат» и «трудовое крестьянство», а особенно не любило ее крупное чиновничество (номенклатура), то есть «коммунистический» правящий класс.

У значительной части так называемого советского народа в силу общих условий существования возникли общие черты в ментальности, и получился «совок». Вместе с тем существовали и социоментальные (региональные, профессиональные, этнические и пр.) различия в групповом сознании, и, следовательно, существовали предубеждения и предрассудки, то есть мнимые, ложные характеристики определенных сообществ.

Естественно, что ментальность коренного горожанина чем-то отличается от ментальности коренного жителя села; но вместе с тем эти отличия в различные моменты истории и в разных регионах имеют свои особенности. Можно утверждать, что у большинства коренных жителей сельской местности существуют какие-то общие черты, например, склонность к физическому труду и к работе на земле, пренебрежительное и вместе с тем завистливое отношение к горожанам и тому подобное. В сознании определенной части жителей сельской местности, без сомнения, присутствуют и предрассудки по отношению к горожанам.

В то же время, естественно, и у коренных жителей города есть свои ментальные особенности, отличающие их от жителей села. Вместе с тем в их отношении к селянам существует достаточное количество предубеждений. Например, иногда приходится слышать, что селяне некультурны, скупы, враждебно настроены по отношению к горожанам, что им присущ комплекс неполноценности и т.д. Причем говорят об этом очень часто жители города, сами страдающие от многих из недостатков, приписываемым жителям села.

Следует учитывать также дифференциацию внутри социальных групп, влияющую на ментальность. Например, среди сельских жителей за семьдесят лет произошло размежевание по положению в производственной и служебной иерархии и по имущественному положению. Выделились так называемые совслужащие (сельсоветские, почтовые), сельская интеллигенция (школьные и медицинские работники). Колхозники тоже были неоднородной массой. С одной стороны, быстро выделилась колхозная «элита» (председатель, главный агроном и т.п.), а с другой стороны — простые колхозники, полностью зависевшие от колхозного начальства.

Особой статьей доходов была кража. Чем выше должность в колхозе, тем больше была возможность украсть различными нелегальными, полулегальными и даже легальными (например, так называемой выпиской по баснословно низким ценам или списанием продуктов) способами. Сельскохозяйственные продукты гораздо труднее учитывать, чем промышленную продукцию, поэтому председатель колхоза мог легче «прихватить», чем директор металлургического комбината или машиностроительного завода, а комбайнер — проще, чем городской слесарь. Колхозная «элита» была вследствие этого более коррумпирована, чем промышленная.

Сельские интеллигенты и мелкие служащие представляли собой особенную категорию. Многие в селе их уважали, многие недолюбливали или презирали. Они вроде бы знали больше других, но материально жили хуже, чем, например, колхозный бригадир или заведующий фермой. Во время прополки или уборки урожая их, как и городскую интеллигенцию, отправляли на поле, без всяких разговоров и возражений. Получая маленькую зарплату, они вынуждены и сейчас работать на своем огороде, держать домашнюю птицу и даже скот.

Для беспрепятственного поступления в местные вузы отпрысков сельских начальников была выработана специальная система: этим занимались партийные органы, которые следили за тем, чтобы «гнилые вузовские интеллигенты» не испортили судьбу детям «заслуженных работников». Дети же сельской интеллигенции и простых колхозников при поступлении в вузы имели худшие шансы при сдаче вступительных экзаменов по сравнению с городскими детьми. Во-первых, потому что уровень преподавания в сельских школах в общем и целом ниже, чем в городских; а во-вторых, потому что селяне не могли нанять высококлассных репетиторов, в том числе и из числа вузовских преподавателей.

Студенты из семей сельской интеллигенции и простых колхозников, даже блестяще закончив вуз и получив возможность остаться в городе, не всегда пользовались этой возможностью, так как у них не было шансов получить квартиру. По этой причине один из моих знакомых, с отличием закончивший университет, отказался от предложения учиться в аспирантуре, вернулся в родное село и стал учителем.

В то же время дети сельской «элиты», попав в город, могли позволить себе не думать о квартире, так как родители помогали им решить этот вопрос либо через связи, либо через взятки, либо просто приобретением кооперативного или частного жилья. В сельскую местность дети сельской верхушки возвращались лишь в том случае, если хотели продолжить традицию своих родителей и занять место в колхозных верхах. Попадая в город, дети сельской элиты с их заранее обеспеченным жизненным путем не только не страдали от комплекса неполноценности, но и относились с презрением к городскому «плебсу» — мелкой интеллигенции, мелким служащим, рабочим. Эти «детки» были верной опорой советского строя (наверное, и из этого правила были исключения, хоть и очень редкие).

С развитием городской промышленности село во всех развитых странах резко сдало свои социальные позиции. И в СССР, едва было отменено «колхозное крепостное право» и селяне получили возможность выбирать место жительства, сразу началось явление, характерное и для западной Европы, — так называемое бегство из села (по-немецки Landflucht). Оставались лишь те, кто мог здесь надеяться на более или менее достойное существование, как и те, кто совершенно не надеялся пробиться в городе.

При этом дети сельской интеллигенции и часть детей (склонные к умственной деятельности) простых колхозников пополняли ряды городской интеллигенции, а остальные становились простыми «работягами». И новую интеллигенцию, и рабочих ждало долгое (в разной степени) стояние в очереди за квартирой, жизнь в общежитии или на съемной частной квартире в качестве совершенно бесправного нанимателя и другие «прелести» жизни простых городских рабочих, служащих и интеллигенции. Лишь единицы из них пробивались в социальные верхи — кто-то благодаря талантам, кто-то благодаря изворотливости, а кто-то благодаря сочетанию первого и второго качества, да еще и везения.

Становились ли выходцы из села, став горожанами (рабочими или чиновниками, или интеллигенцией) стопроцентными носителями ментальности соответствующего социального сообщества?

Конечно же, нет. Уже давно замечено, что при переходе из одного сословия (либо вообще любого стабильного сообщества) в другое процесс полной трансформации ментальности совершается примерно в течение трех поколений, потому что даже наши дедушки и бабушки привносят в наше сознание определенную долю своих привычек, взглядов и традиций. Например, так называемые российские немцы, проживая в СССР, чувствовали себя в своем большинстве в значительной мере немцами. Другие местные жители тоже находили в них много «немецких» черт. Переехав же в Германию, эти немцы поняли, что они не такие, как коренные граждане ФРГ, и очень многие из них чувствуют себя теперь русскими. Коренные жители Германии тоже видят в них очень мало «немецкого» и называют их «русскими». Лишь их внуки в большинстве случаев почувствуют себя настоящими немцами.

До полной ассимиляции мигранты всех видов носят в себе определенные черты, присущие их предыдущему сообществу. Так, например, работников интеллигентных профессий в первом, втором и даже в третьем поколении вполне оправданно иногда называют полуинтеллигентами. Многие из этих новых городских интеллигентов не имеют культурных навыков и привычек, характерных для, так сказать, образцовых представителей традиционной городской интеллигенции. Интересно, что у многих бывших селян сохраняется даже тоска по земле. Однажды мне пришлось наблюдать интересное явление. Только что был сдан в эксплуатацию девятиэтажный жилой дом для работников культурной сферы (в основном сферы образования, просвещения и медицины) на самой окраине Днепропетровска. Недалеко от этого дома находилась широкая и длинная балка. Весной большинство жителей нового дома, купив сельскохозяйственный инвентарь, захватили себе участки в этой балке и стали их обрабатывать. Несколько лет можно было наблюдать, с каким удовольствием и с какой гордостью шествовали на свои огороды городские интеллигенты с тяпками, лопатами и граблями на плечах. Чувствовалось, что среди их предков — многие поколения трудолюбивых украинских селян. Жители дома возделывали свои участки до тех пор, пока в результате деградации общества не началось ограбление их участков и работа не стала бессмысленной. Да и наши трудовые дачники, заполняющие в конце недели пригородные поезда и мастерски возделывающие свои участки, снабжающие себя и других горожан овощами и фруктами, свидетельствуют об этом же.

В силу бурной и часто трагической социальной динамики последних ста лет большинство наших нынешних предпринимателей, чиновников и интеллигентов в действительности (если их оценивать с точки зрения социальной психологии) являются «недопредпринимателями», «недочиновниками» и «недоинтеллигентами», а наша так называемая элита общества — это недоэлита, или лжеэлита. Кроме всего прочего, многие представители наших «просвещенных» классов в той или иной мере носят в себе особенности ментальности «совка». Сюда можно отнести поверхностность полученного образования и отсутствие глубокой специализации (в XXI веке это уже значительный недостаток), недостаточность культуры, крайнюю категоричность в суждениях, неумение достигать компромиссных решений, готовность немедленного зачисления в список врагов любого хоть с чем-то несогласного, отсутствие культуры труда и вообще уважения к любому качественному труду (и своему, и чужому).

У многих социальных мигрантов и их ближайших потомков существуют проблемные психологические особенности. Характерным для тех, кто перешел из «нижней» страты в более «высокую», является гипертрофированная гордость своим новым положением и презрение к представителям того сообщества, которое покинул соответствующий член общества или его родители или деды. Многие предприниматели, чиновники и интеллигенты в первых поколениях просто исходят презрением к «черни», «быдлу», «люмпенам», «селюкам», «плебсу», то есть к своим «бедным родственникам». И совершенно зря. Трудовые социальные низы, в том числе и селяне (крестьяне), во многих странах породили много и славных династий, и отдельных выдающихся личностей. Упомянем лишь Тараса Шевченко, Михаила Ломоносова, реформатора Мартина Лютера. И Чжу Юанчжан, освободивший Китай от монголов и основавший императорскую династию Мин, происходил из крестьян. То есть в жилах этих людей текла кровь «селюков» и «быдла». Кстати, как утверждают легенды и история, в знак уважения к основателю династии и к крестьянам вообще несколько поколений китайских императоров династии Мин женились на крестьянках.

Украинским интеллигентам уже хотя бы из уважения к нашему Тарасу и к своим собственным предкам следовало бы семь раз подумать, прежде чем назвать кого-то быдлом, селюком или чернью. Однажды в Финляндии я услышал от женщины, занимавшейся теологией, утверждение: «Мы, финны, крестьянский народ — у нас почти не было своей аристократии». Сказано это было без самоуничижения.

Некоторые наши политики (в том числе и так называемые национал-демократы) с легкостью и непринужденностью оперируют словами «селюк», «быдло», «чернь», «биомасса» и тому подобное. Кроме отсутствия настоящей культуры это свидетельствует еще и о недостаточной демократичности нашего общества. Это означает, что простыми избирателями в Украине еще можно с достаточной легкостью манипулировать, а поэтому эти избиратели вызывают у политиков и близких к политике кругов лишь презрение, а не желание добиться их уважения — хотя бы с целью получения их поддержки на выборах. В действительно демократических странах для успеха просто необходимо иметь уважение и поддержку «быдла», и поэтому к нему относятся с почтением (иногда, может быть, и преувеличенным или притворным).

В начале 90-х годов по приглашению Фонда Фридриха Эберта я посетил Германию в составе группы днепропетровцев — членов общества «Видергебурт». Непосредственно организовал и сопровождал наше пребывание в Германии профсоюзный работник довольно высокого ранга — Фердинанд Утч. На два дня он повез нас в отдаленное по германским меркам и расположенное среди лесов небольшое село, откуда он родом. Вначале было общее застолье, а потом началось свободное общение под пиво. Это мероприятие продолжалось за полночь — так вот, большую часть этого времени Фердинанд Утч провел возле пивной бочки... Надев клеенчатый фартук, профсоюзный босс наливал пиво в кружки для нас и для своих земляков, как заправский бармен. Но зато с каким уважением относились к нему немецкие «селюки» — обычные селяне, разговаривавшие на своем диалекте охотнее, чем на литературном немецком! Рассказывая о своем земляке, они называли его с гордостью «наш Ферди»!

Наши же «народные авторитеты» практически не демонстрируют предполагаемых положительных качеств нового «сословия». Заметен у них лишь совершенно ничем неоправданный сословный, региональный и прочий гонор. Когда, наконец, наши предприниматели продемонстрируют не жуликоватость и безжалостность к своим работникам, а деловую оборотистость и смекалку, предпринимательскую порядочность, заботу о своем персонале?! Когда наши чиновники станут бюрократами, в положительном смысле этого слова, и не будут пресмыкаться перед наглыми политиками любого ранга, выжимать деньги из предпринимателей и унижать простых граждан бездушием и никуда не годной организацией своей работы?

Современные развитые общества стремятся преодолеть негативное влияние социоментальных предубеждений и предрассудков, и не стоит украинской интеллигенции быть в первых рядах ее адвокатов и этим самым помогать бездарной псевдоэлите.

Тем более что значительная часть нашего «быдла» прошла через Голодомор и другие прелести «советского строя». Этим людям разумнее помогать не негодующими окриками, не презрительным понуканием, не обличительными памфлетами, а ежедневной работой: дружеской беседой, доброжелательным разъяснением, просто приятельским общением и собственным примером.

Выпуск газеты №:

№124, (2010)Section

Общество