Империя и мы

Пишу другое, чем задумывал, предисловие. Приходится реагировать на дипломатический скандал, вспыхнувший в последние дни «газовой войны». Во время прямого эфира на «5» канале с первым заместителем министра МИД Антоном Бутейко телезритель позвонил в студию и сказал: «Вы недружелюбно относитесь к России, так как написали в газете, что она — империя, которая распадется». Когда Бутейко резонно подчеркнул, что не отказывается от сказанного, поскольку империям рано или поздно свойственно распадаться, на это мгновенно отреагировало МИД РФ. Украинского дипломата официально обвинили в недружелюбном отношении к России.

Должен ли обижаться человек, если ему скажут, что он рано или поздно умрет? Должно ли обидеться правительство на заявление о том, что его страна будет существовать когда-то в иной форме и, возможно, в других размерах? Оба вопроса идентичны. Думаю, что не стоило сразу превращать научную проблему в политическую. Оправдывает только то, что у всех в России и Украине в эти новогодние праздники нервы напряглись. Хоть и газовая, но все-таки война…

Сжато изложу предыдущее предисловие, так как оно все-таки нужно. Украинские ученые работают над восьмитомной «Енциклопедією історії України». Это аналитическое, а не справочное издание — обозрение современного состояния науки о прошлом Украины на фоне всемирной истории. Когда я подготовил для третьего тома «ЕІУ» гнездо однокоренных статей «Імперіалізм, імператор, імперій, імперія», то решил переписать их в газетном формате для читателей «Дня». Убежден, что имперская проблема является актуальной.

1. ИМПЕРИЙ

Дискуссии часто возникают вследствие неопределенности понятий. Мы слушаем, но не слышим оппонента, не обращаем внимания на точное содержание понятия, теряем связь между однокоренными терминами. Если это касается истории, являющейся не только учебной дисциплиной и наукой, но и весомой частью нашего сознания, то могут возникнуть неприятные последствия. Историческое сознание влиятельных политиков забивается мифами, которые мешают адекватно реагировать на события. Сказанное касается и имперской темы. В ней накопилось немало мифов.

Рассказ следует начать с ключевого понятия — империя, или империума. Существование этого слова одновременно в русифицированной и первичной, то есть латинизированной формах, указывает на его малоупотребительность. Оно используется преимущественно в трансформированном виде, как юридический термин. Империй — это право государства осуществлять исключительную юридическую власть в пределах своей национальной территории, включая территориальные воды и воздушное пространство над суходолом. В повседневной речи это слово отсутствует, хотя имеет вполне точное содержание: неограниченная власть, в том числе право распоряжаться жизнью и собственностью граждан. Речь идет о власти, а не о человеке, наделенном такой властью. Повседневное мышление конкретизировано, и нас интересует не абстрактное свойство, а носитель неограниченной власти. Поэтому и не привилось понятие империй. Вместо этого возникло много почти синонимов, указывающих на носителя власти: диктатор, автократор, самодержец, император.

2. ИМПЕРАТОР

Короткое и точное определение термина «император» таково: тот, кто имеет империй. Первые императоры появились еще в республиканском Риме, то есть не были монархами. Этим почетным титулом сенат Римской республики награждал военачальников после большой победы. Некоторые военачальники становились императорами несколько раз. В войсках они имели неограниченную власть не только по должности, но и в результате личного авторитета.

Римская республика становилась империей, сохраняя внешние признаки республики. Октавиан превратил военный титул императора в наследственный для главы государства, а Веспасиан распространил смысл, вкладывавшийся в него (носитель неограниченной власти), на гражданские лица. Это означало, что император получал право распоряжаться жизнью и собственностью своих подданных. Не ограничиваясь этим, римские императоры объявили себя живыми богами.

После падения Западной Римской империи в 476 году титул императора сохранялся за главой Византийской империи. В Западной Европе его возобновил Папа Римский Лев III. Он короновал императором в 800 году Карла Великого. После распада империи Карла титул перешел в Германию. Его владельцы именовали себя императорами Священной Римской империи германской нации — государственного образования, существовавшего только на бумаге. С ХV в. этим титулом почти постоянно владели австрийские Габсбурги.

В новой европейской истории императорами пожелали стать Петр I и Наполеон Бонапарт. После заключения победного мира со Швецией в 1721 году сенат и синод Российского государства присвоили Петру титул императора и именование Великого и Отца Отечества. Появление в Европе еще одного императора вызвало протест со стороны некоторых государств. Речь Посполитая признала российского царя императором только в 1764 году.

Наполеон короновался императором французов в 1804 году. В 1806 году, когда была ликвидирована Священная Римская империя германской нации, германский император Франц II стал именоваться австрийским императором Францем I.

В 1852 году титул императора французов принял племянник Наполеона Бонапарта Наполеон III. После поражения во франко-прусской войне он потерял власть, а Франция опять стала республикой. А прусский король Вильгельм I после победы над Францией в 1871 году объединил Германию, провозгласил ее Вторым рейхом и возложил на себя корону германского императора. Через пять лет императрицей колониальной Индии стала английская королева Виктория, еще через год объявил себя императором османов турецкий султан. Европейским титулом императора начали именовать себя также монархи Китая, Японии, Сиама, Бразилии, Мексики, Абиссинии и некоторых других стран. Японская империя погибла в огне Второй мировой войны, но титул императора остается за главой государства и в современной Японии. Других императоров в ХХI в. уже не существует.

3. ИМПЕРИЯ

Империями называют государства, существенно расширившиеся в размерах путем инкорпорации ранее самостоятельных государств или/и безгосударственных территорий. Разобраться в типологии империй трудно, так как каждая представляла собой замкнутый мир с собственными формами жизни. Не единственным ли общим знаменателем для империй было наличие императора, который имел верховную власть в каждом регионе пестрого конгломерата бывших самостоятельных государств и безгосударственных территорий. Однако и здесь наблюдались исключения. Россия являлась империей задолго до провозглашения Петра I императором. Британская империя не имела императора, а ее главой был английский король (королева). Япония не является империей, хотя имеет императора.

Существует по меньшей мере пять системных признаков, по которым империю можно отличить от государств иного типа.

Во-первых, власть императора, имевшая сакральный характер. Государственные органы были призваны реализовать священную волю главы государства, выраженную в форме законов и указов.

Во-вторых, политика империализма, то есть экспансии с целью приращения территории. Такая политика направлялась, как правило, на овладение более слабыми в военном, экономическом и культурном отношениях странами с целью использования их человеческих и материальных ресурсов или/и на колонизацию этих стран собственным населением. Экспансия могла осуществляться путем завоеваний или мирными путями.

В-третьих, полиэтничность населения при наличии политически доминирующего этноса.

В-четвертых, наличие централизованного управления и иерархически выстроенного слоя привилегированных государственных служащих.

В-пятых, наличие государственной религии, идеологии и языка.

Сами империи разделяются на два типа — традиционные и колониальные. Классическими образцами традиционных империй были Римская и Китайская.

Римская империя представляет собой отдельную фазу существования цивилизации, которую в ее времена называли средиземноморской, а теперь называют евроатлантической. Древнеримское наследие сыграло весомую роль в истории евроатлантической цивилизации, хотя империя исчезла полторы тысячи лет назад.

Принципиально иначе сложилась судьба Китайской империи. От появления в долине реки Хуанхэ государства Инь до провозглашения республики в 1912 году прошло почти 35 веков. За это время сотни народов, населявших субконтинент, трансформировались в единый народ, создавший своеобразную и развитую цивилизацию. Поэтому падение последней императорской династии Цинь не привело к распаду страны. Даже многомиллионная китайская диаспора в разных странах мира сохраняет верность традициям предков. Современная КНР — уже не империя, а почти моноэтническая страна, проявляющая удивительную способность адаптировать достижения мирового научно-технического прогресса.

В далеком прошлом империи распадались под ударами других завоевателей. Последние империи традиционного типа распались во время и после Великой войны 1914—1918 гг. Однако эта война только усилила внутренние факторы нестабильности государств имперского типа, накапливавшиеся в предыдущие десятилетия. Речь идет прежде всего об исчезновении империй в ходе превращения абсолютных монархий в конституционные, а также, что более существенно, о формировании наций. В имперских рамках нациям тесно.

Колониальные империи начали рождаться в эпоху Великих географических открытий. За несколько сотен лет Испания, Португалия, Англия, Голландия, Франция, Бельгия, Россия и Германия превратили в колонии или сферы влияния едва ли не весь мир.

В отличие от традиционных империй, состоявших из более-менее одинаковых по статусу провинций, колониальные империи разделялись на метрополию и колонии. Собственно, выражение «колониальная империя» является недостаточно точным. Точнее было бы сказать так: государства с колониями сами по себе империями не были, они владели колониальными империями.

Сформулированная закономерность имеет два исключения: в случае с Германией — формальное, в случае с Россией — сущностное). Германия присвоила себе имперский статус бывшей Священной Римской империи германской нации, но осталась национальным государством — федерацией немецкоязычных, кроме Австрии, земель. Россия после завоевания Закавказья и Средней Азии стала колониальной империей, оставаясь империей традиционного типа.

Государства, владевшие колониями, использовали их по-разному. Если колонии имели многочисленное население с высокоразвитой культурой, их человеческие и материальные ресурсы использовались колонизаторами в собственных интересах. Испанская и португальская аристократия растранжирила богатства колоний, но в других странах Западной Европы они стали весомым фактором накопления капиталов и заложили основы их экономического могущества. Если население колоний находилось на начальных стадиях развития и было малочисленным, новоприсоединенные территории заселялись колонистами из метрополии.

Североамериканские колонии Великобритании обрели в войне с метрополией независимость, после чего заселение континента выходцами из многих европейских стран приобрело собственную динамику. Развитие США с самого начала не имело имперского характера и проходило на демократических принципах, несмотря на трагическую судьбу аборигенного населения и существование до середины ХIХ в. рабства в южных штатах. Другой тип развития демонстрировала Российская империя. Освоение колонистами (в том числе выходцами из Украины) Сибири и Дальнего Востока привело только к огромному территориальному расширению империи.

Колониальные государства (к которым в период между двумя мировыми войнами присоединилась и Италия) избавились от своих колоний после Второй мировой войны в результате мощного национально-освободительного движения угнетенных народов и дальнейшей демократизации общественно-политического строя в метрополиях. Во многих случаях решающим оказывался именно второй фактор. Самым длительным и в то же время сравнительно безболезненным оказался распад Британской империи. Такое официальное название получила в 70 е гг. ХIХ в. совокупность владений Великобритании по всему миру (колоний, протекторатов, подмандатных и подопечных территорий), над которыми никогда не заходило солнце.

Сначала утратили характер колоний населенные преимущественно британскими колонистами заморские территории. Статус доминиона, то есть самоуправленческой территории, получили Канада — с 1867 года, Австралийский Союз — с 1901 года, Новая Зеландия — с 1907 года. Впоследствии доминионами стали Цейлон (теперь — Шри Ланка) и некоторые другие колонии с местным населением. В 1931 году отдельным парламентским актом вместо термина «империя» внедрялось понятие Commonwealth (Содружество). Создавалось Британское содружество наций, то есть союз формально равноправных государств, основанный на «общей преданности короне». В 1949—1952 гг. в организационных структурах Содружества произошли существенные перемены, направленные на утверждение суверенитета его членов. Из названия Содружества выпало определение «Британское», а принцип преданности короне перестал быть обязательным. С 1965 года руководящим органом Содружества наций стали конференции его членов. При генеральном секретаре Содружества начал функционировать постоянный секретариат. Он взял на себя функции, которые выполнял ранее кабинет министров Великобритании и ликвидированное после образования секретариата министерство по делам Содружества.

4. УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ В АВСТРИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В современной публицистике и в исторической науке вновь вспыхнул интерес к имперскому типу политической организации и культуры. Возможно, это объясняется расширением Европейского Союза. Хотя каждый понимает принципиальное отличие ЕС от империи, некоторые политологи начинают уже задумываться над существующими пока что в теории категориями постнациональной идентичности и постсуверенной нации.

С другой стороны, национальные государства, которые были созданы в Центрально-Восточной Европе после Великой войны 1914—1918 гг., больше не воспринимаются как едино возможный тип политического существования человеческих сообществ. Американский историк Марк фон Гаген, до 2005 года возглавлявший мировую организацию украиноведов, объяснял этим пробуждение ностальгии по некоторым многонациональным династическим империям, которые могли лучше, чем современные национальные государства, регулировать межэтнические отношения. В первую очередь он имел в виду Австрийскую империю, которая просуществовала до 1918 года. Несуществование ее в течение почти целого века порождает вакуум в современном общественном мнении. Поэтому становятся возможными идеализированные взгляды на межнациональные отношения в империи Габсбургов. Во всяком случае, в украинской диаспорной и постсоветской историографии такая идеализация явно чувствуется.

Австрийская империя имела приблизительно такую же территорию (676 тыс. квадратных километров), как современная Украина (603 тыс.). Так же, как Украину пересекает Днепр, ее пополам пересекал Дунай. Она имела такое же по численности население (более 51 млн. человек), что ставило ее на третье место в Европе начала ХХ в., после Российской и Германской империй. Эту монархию не случайно называли «лоскутной». Австрийские Габсбурги за несколько веков собрали ее из многих государств с разной исторической судьбой. В ней проживало 12 млн. немцев, 10 млн. венгров, 6,5 млн. чехов, 5 млн. поляков, более 4 млн. украинцев, 3,5 млн. хорватов и сербов, более 2 млн. румынов, 2 млн. словаков, более 1 млн. словенцев. Страна состояла из двух отдельных государств, разделенных границей по реке Лейте — Цислейтании (земли Австрийской короны) и Транслейтании (земли Венгерской короны), а также аннексированной в 1908 году Боснии и Герцеговины. В Цислейтании находилось Королевство Галиции и Лодомерии и Княжество Буковина, где проживало 3,7 млн. украинцев. В Транслейтании проживало 470 тыс. украинцев (в основном — в Закарпатье).

Формирование наций в Центрально-Восточной Европе опаздывало по меньшей мере на одно столетие по сравнению с Европой Западной. Закарпатские, буковинские и галицкие украинцы практически не общались. Они представляли собой этнографическую массу, лишенную собственной политической и экономической верхушки. Имперские чиновники общались не с ними, а с их хозяевами — польскими, венгерскими и немецкими аристократами.

Перемены начались с Весны народов, как называют в западной историографии революцию 1848- 1849 гг. Единственный образованный слой украинского общества — духовенство, выдвинул требование объединить свои этнические земли в одном коронном крае с предоставлением ему автономии. С тех пор это было главное требование всех украинских политических сил вплоть до конца существования империи.

Император Франц Иосиф, который правил с 1848 по 1916 гг., успел побывать в роли абсолютного и конституционного монарха. Он был весьма гибким в обращении с подданными разных национальностей, почему и возникла легенда об удивительной толерантности Австрийской империи в национальном вопросе. Однако он уступил только венграм, которые с особой настойчивостью добивались политических прав. В 1867 году империя была разделена на два отдельных многонациональных государства — Австрию и Венгрию. Требования чехов предоставить идентичные права землям короны Святого Вацлава (Чехии, Моравии и Силезии) были проигнорированы. Славяне составляли почти половину пестрого населения империи, но не создавали единого фронта освободительной борьбы. Более того, интересы украинцев и поляков оказались противоположными. Оба народа претендовали на одну территорию. Королевство Галиции и Лодомерии сформировалось из восточной части Галичины с центром во Львове (до 1772 года — воеводство Русское) и западной, преимущественно польской по составу населения Галиции с центром в Кракове.

В 1997 году руководитель Украинского научного института при Гарвардском университете (США) Роман Шпорлюк напечатал статью в журнале «Дедалус», где с новых позиций осветил историческую судьбу украинцев в Австрийской империи. До него историки подчеркивали только одну сторону изменения жизненного уклада украинцев при переходе от Польши под Австрию: крепостные стали субъектами правовых отношений, человеческими существами де-юре. Шпорлюк доказал, что Вена создала новое измерение в процессе формирования украинской нации.

Действительно, социально- экономические реформы, начиная с отмены крепостничества, создавали только предпосылки для формирования нации. Важное значение имело отношение государства. Государство, олицетворявшееся не польским королем, а австрийским императором, могло создать более благоприятные условия для национального возрождения украинцев. В конце концов, империя Габсбургов не имела причин мешать национальному возрождению как украинцев, так и поляков.

Однако Р. Шпорлюк подчеркнул, что толерантной национальной политикой Вены лучше воспользовались более организованные поляки. Полонизация бывшего Русского воеводства Речи Посполитой после 1772 года происходила интенсивнее, чем в течение четырех веков — между 1370 и 1772 гг. Имперская власть охотнее делала уступки в национальном вопросе консолидированным польским силам, нежели организационно распыленным русинам. В 1861 году Галиция и Лодомерия получила автономию с краевым сеймом и краевым правительством, но поляки имели в них подавляющее большинство. С 1867 года правительственным в королевстве стал польский язык. Попытки разделения края на украинскую и польскую части оставались безуспешными. Польские организации не желали делиться территорией.

Подобно Галиции и Лодомерии, Буковина в 1861 году получила автономию. Но буковинские русины тоже не могли получить достаточных культурно-национальных прав. Правительственным на Буковине оставался немецкий язык.

В Закарпатье в 1849 году был создан отдельный Русский дистрикт с большинством украинского населения, которое получило возможность пользоваться широкой автономией в народном образовании и самоуправлении. Однако после образования Австро-Венгрии достижения революции 1848- 1849 гг. были уничтожены. Руководители Венгерского государства не признали существования русинов как отдельной этнической группы. В 1868 году сейм в Будапеште объявил все население государства венгерской нацией.

Украинские земли империи находились в запущенном хозяйственном состоянии. Ведущими были сырьевые отрасли промышленности — добыча соли и нефти, заготовка древесины. Для развития нефтеперерабатывающей или деревообрабатывающей промышленности не хватало капиталов. Предприниматели не шли туда, где отсутствовала квалифицированная рабочая сила. Большинство отраслей промышленности были представлены только мелкими кустарно-ремесленными заведениями.

Сельское население все больше страдало от аграрного перенаселения — неминуемого следствия сосредоточения основной части пахотных земель в руках помещиков. В поисках лучшей жизни крестьяне отправлялись за океан. Из Галичины и Буковины в 1900— 1910 гг. выехало почти 300 тысяч селян. Закарпатье в 1905—1914 гг. покинуло более 40 тысяч крестьян. Так была заложена основа для существования мощной диаспоры в США и Канаде.

Социально-экономические условия жизни, историческая память и весь жизненный уклад украинских общин в Российской и Австрийской империях очень отличались. Анализируя странный, на первый взгляд, феномен формирования единой украинской нации во вражеских друг другу империях, Р. Шпорлюк подчеркивал два решающих обстоятельства. Во- первых, украинские земли в составе Российской империи имели культурные ресурсы, дававшие галичанам возможность компенсировать культурную и социальную отсталость, делали их конкурентоспособными по отношению к польской среде. Во-вторых, входя в состав единой Украины, галичане становились частью национального сообщества, большего, чем Польша. Они не случайно называли украинские земли в России Великой Украиной. За пределами этой Украины галицкое этническое сообщество равнялось по численности литовцам или словакам.

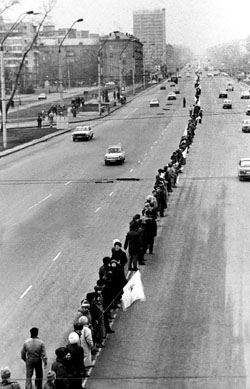

22 января 1919 года две украинские народные республики, которые восстали из руин свергнутых империй, объединились в едином соборном государстве. Этому историческому событию предшествовали десятки лет просветительской работы украинской интеллигенции, которая убеждала своих соотечественников, что они — единый народ. Интеллигенция шла вслед за титанами национального возрождения — Михаилом Грушевским и Иваном Франко. На образованных украинцев особенно серьезное впечатление произвела статья Грушевского «Україна і Галичина», напечатанная в 1906 году в «Літературно-науковому віснику». В ней ученый предостерегал соотечественников от повторения пути сербов и хорватов — двух разных наций, имеющих одну этническую основу. Общность этнического происхождения, доказывал он, еще не является гарантией возникновения единой нации.

Выпуск газеты №:

№7, (2006)Section

Общество