Иван Федоров (Федорович):

Кому принадлежит его печатное наследие?

Уважаемая редакция!

С интересом прочитал в номере за 3—4 сентября интервью ваших корреспондентов Леси Шаповал и Марии Томак с профессором Николаем Тимошиком «Расширять украинское поле». Затронута довольно важная для украинского возрождения тема, которую в течение длительного времени подавали фальшиво, формируя у украинцев комплекс хохла-малоросса.

Честь и хвала газете, которая последовательно и профессионально обращает своих читателей к познанию настоящей, а не опороченной в угоду «старшему» брату, украинской истории. Хотелось, чтобы вы продолжали эту тему. Посылаю свой взгляд на эту проблему. Надеюсь, что и моя статья заинтересует ваших читателей.

Вынесенный в заголовок вопрос был бы абсолютно невозможен в советское время, когда господствовала (как господствует до сих пор в Российской Федерации) мифологема об Иване Федорове как посланце-просветителе Московского княжества, который, оставив Москву, отправился на славянские земли Центральной Европы спасать тамошние народы от невежества, вводя у них книгопечатание (при том, что европейские славянские народы уже во второй половине XV или в начале XVI вв., то есть намного раньше Московии, воспользовались изобретением Гутенберга).

Имя Ивана Федорова и ныне используется, как использовалось и раньше, в имперско-пропагандистских целях. Ведь ничего не изменилось: он остается «основателем книгопечатания в России и на Украине», как по советскому энциклопедическому словарю «Книговедение» (в 1982 г.), так и по современной русской энциклопедии «Книга» (в 1999 г.).

Однако, в годы независимости, когда открылись ранее недоступные архивы и спецхраны, появилась возможность посмотреть на это дело на основе документальных источников и попробовать воспроизвести пребывание Ивана Федорова на украинских землях таким, каким оно было в действительности, а не таким, каким его изображали при царско-большевистских временах. Для Украины это очень важно, чтобы и в издательском деле не остаться на второстепенных ролях, и не быть навеки кому-то «обязанным».

Десять лет назад автор этих строк вместе с профессором Н.С. Тимошиком в рецензии на упоминавшуюся выше русскую энциклопедию «Книга» еще раз подтвердили и усилили тезис И.И. Огиенко о том, что вопрос относительно роли И. Федорова во введении книгопечатания в Украине для беспристрастных ученых уже окончательно выяснен: И. Федоров (Федорович) — фундатор постоянного книгопечатания в Украине, но никак не основатель (на его надмогильной плите достаточно четко указано: «...своимъ тщением друкованіе занедбалое обновилъ...»).

Более того, подчеркивали мы, «в повестке дня, думаем, появился другой, не менее интересный вопрос, который нуждается, опять же, в беспристрастном осмыслении: роль Украины в становлении И. Федорова как книгопечатника европейского уровня. Ведь именно удачная «эмиграция» на наши земли дала ему возможность сполна реализовать свои незаурядные возможности. Потому что неизвестно, чем бы все закончилось, если бы он еще на некоторое время задержался в Москве. Кто сомневается в этом, пусть внимательно перечтет его «Послесловие» к львовскому «Апостолу», где он — не сгоряча, а через 10 лет! — изобразил настоящее отношение к нему и его детищу «просвещенной» Московии».

Свидетельством того, что нас услышали, стала, в частности, изданная в позапрошлом году в Остроге книга Игоря Мыцька «Іван Федоров: життя в еміграції». Ее нестандартное содержание и выводы побуждают к размышлениям о непростых процессах возникновения и развития книгопечатания на украинских землях и реальной роли Ивана Федорова в этих процессах.

Буквально с первой строки «Передмови» И. Мыцько делает заявление, невозможное в советские времена и, не исключено, неприемлемое для определенной части людей той эпохи, которые выросли с уверенностью в российском первенстве в большинстве отраслей человеческой деятельности. Он, в частности, пишет, что «эта работа является новой книгой об Иване Федорове Москвитине, выдающемся деятеле украинского [!] культурного возрождения XVI века... Нужно отметить, что он не был украинским первопечатником, ни русским или белорусским».

Нельзя не обратить внимания на утверждение И. Мыцько о том, что «Никаких документальных данных о пребывании Ивана Федорова в России нет. Лишь имеются скупые упоминания в выходных данных его московских изданий и послесловии львовского Апостола 1574 года», что происхождение Федорова из Москвы несколькими словами указывается в острожских Новом Завете в 1580 г. и Библии 1581 г., что «отсутствуют русские данные о родне печатника».

На основе собранных материалов И. Мыцько приходит к выводу, что становление Ивана Федорова как личности, получение им образования и овладение печатным делом происходило за пределами Московии. А оказался он там, вероятнее всего, лишь тогда, когда самый жестокий «собиратель земель русских» Иван Грозный, завоевав Казанское (а затем и Астраханское) ханство, решил закрепить свою победу обращением «неверных» в православие.

Изданная в 2001 году по «Федеральной программе книгоиздания России» «История книги» объясняет это так: «Огромные пространства, населенные неправославными народами, оказались под властью московского царя. Органичное [!] включение их в государство требовало христианского образования, и вскоре появилась Казанская епархия, которой нужны были богослужебные книги».

А ведущий специалист отдела рукописных и редких книг библиотеки Казанского государственного университета Л.Ф. Веселова на VII научной конференции по проблемам книговедения (Москва, 1992 г.) с энтузиазмом извещала, что «основанная Московским собором в 1555 г. Казанская епархия быстро набрала силу и стала одной из важнейших в России» и что «уже в течение второй половины XVI в. в Казани и вокруг нее возникает до 20 монастырей, являясь центром распространения православной культуры [!], в том числе и книжной».

Иначе смотрел на это российский советский книговед, автор кандидатской диссертации на тему «Возникновение печатной книги в России в XVI в.» И.В. Новосадский: «Существование первопечатных изданий, которые относятся к более раннему времени, чем первопечатный Апостол, и которые примыкают хронологически... к 1551—1556 гг., наталкивает на мысль о прямой зависимости введения книгопечатания в России от колониальной политики Грозного».

В связи с этим в Москве была основана типография, для работы в которой должны были пригласить специалистов из-за границы. Хотя авторы «федеральной» «Истории книги» заверяют, что «введение книгопечатания стало возможным и благодаря тому уровню знаний русских людей, техническим умениям, которые позволили быстро [более чем через столетие после изобретения И. Гутенберга!] создать «неизвестный до того» печатный станок».

Это же самоуверенно утверждают и нынешние российские специалисты. В частности, Л.С. Глебова на XII Международной научной конференции по проблемам книговедения (Москва, 2009): «...в этот период [XVI в.] русский народ владел высоким уровнем грамотности и общей культуры, интересовался чтением, приобретал и хранил как самые большие ценности книги...».

Совсем иначе оценивал готовность Московии к восприятию печатного станка известный российский советский издатель и историк книги М. Щелкунов, который преподавал в Институте журналистики курс истории и техники книгопечатания, положенный в основу его книги «Искусство книгопечатания в его историческом развитии».

В ней он, в частности, писал: «Когда Гутенберг успел пройти жизненный путь и в Европе множились типографии, Россия все еще была под правлением татар. Следовательно, к необразованности и дикости населения Среднерусской возвышенности добавлялось, отравляя его еще больше своим ядом, первобытное варварство азиатских завоевателей... При таких условиях у Московии не было никакой потребности в печатании книг: их некому было читать. И по этой причине — она была последней из больших европейских стран, в которую проникло печатное искусство. И те печатные книги славянской кириллицей, которые появились в последние десятилетия XV века, были напечатаны не в Москве, не для потребностей России, а на потребу церквей в других славянских землях».

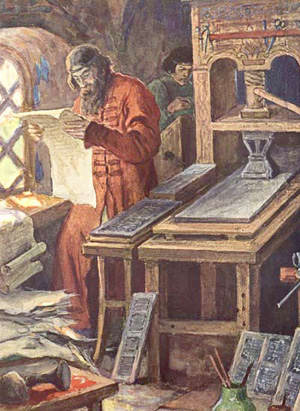

Среди приглашенных Иваном Грозным печатников из-за границы, вполне возможно, оказался и Иван Федоров. Данные об его издательской деятельности в Москве известны лишь из его книг. Из них мы узнаем, что, будучи диаконом московской церкви Николая Гостунского, он вместе с Петром Мстиславцем 1 марта 1564 г. издал Апостол — первую точно датированную русскую книгу, а через год-два — Часовник.

Однако остаться надолго (или навсегда) в Москве Ивану Федорову не удалось. Обвиняемый в ереси, он вместе со своим белорусским побратимом Петром Мстиславцем вынужден был (в 56 или 57 лет!) вернуться туда, откуда, нет сомнения, и прибыл в Московию — в Великое княжество Литовское. Где, кстати, уже было немало эмигрантов из Московии, в том числе и известный князь Андрей Курбский.

Нас, понятно, больше всего интересует тамошний украинский период жизни и деятельности И. Федорова, когда он стал печатником европейского масштаба. И стал не только за счет собственных талантов или горделивого превосходства над аборигенами, как это изображалось раньше. А благодаря, в первую очередь, тому, что на украинских землях он попал в такую человеческую среду, где уже знали духовное и образовательное значение книги, чувствовали постоянную потребность в ней, особенно в тогдашние времена настойчивой полонизации и сплошного наступления католицизма, и готовы были, несмотря на все трудности, поддержать прибывшего мастера печатного дела.

Поэтому важно обратить внимание на окружение Ивана Федорова, особенно в его первый приезд во Львов, когда он поселился в Краковском предместье Львова, а его приятелями и друзьями стали простые труженики окраины. В частности, седельщик Сенько Каленикович (Сенько Сидляр), портной Антон Абрагамович, художник Лаврентий Пилипович, игумен Ануфриевского монастыря Леонтий.

Среди них особенно выделялся своей незаурядностью Сенько Каленикович. Будучи по специальности далеким от книжного дела, он был человеком начитанным, переписывался с самим князем-эмигрантом Андреем Курбским, который один из своих ответов Калениковичу ввел в свой эпистолярный кодекс, своеобразного сборника его открытых посланий.

Именно Сенько Каленикович финансировал начало издательской деятельности Ивана Федорова, одолжив ему 700 злотых, довольно значительную в то время сумму. Более того, хорошо зная финансовое положение печатника, он не настаивал на своевременном возвращении денег: их получили его наследники уже после смерти И. Федорова.

Неслучайно сам Иван Федоров, не очень, как нам кажется, склонный к комплиментам, в своем «Послесловии» к львовскому Апостолу писал: «...нашлись некоторые невысокого священнического чина, а также незнатные из мирян, которые оказали помощь».

Анализируя эти обстоятельства, упоминавшиеся выше, И. Мыцько пишет: «Эти факты уже давно фигурируют в научной литературе, но почему-то никто не отмечает, что Сенько Каленикович, в сущности, стал основателем книгопечатания на землях Украины и стал в этом понимании наравне с другими покровителями и доброжелателями Ивана Федорова.

Нельзя также не сказать о выдающейся роли в печатной судьбе Ивана Федорова князя В.-К. Острожского. Российские книговеды (Е.Л.Немировский), напротив, отмечают решающую роль именно И. Федорова в реализации издательских планов князя, который приютил его, предоставил работу (управитель Дерманского монастыря), чтобы потом использовать его печатный талант при издании знаменитой Острожской Библии.

Таким образом, издания Ивана Федорова на украинских землях были, в сущности, ответом на потребности прежде всего украинского общества. Ведь, например, первый в славянско-православном регионе Европы Букварь был напечатан на заказ украинских мещан Львова. Для потребностей Острожской академии — первой у восточных славян школы высшего типа — были назначены греко-церковнославянский Букварь и Хронология Андрея Римши, которая стала первым отдельным кирилличным изданием поэтического произведения.

Это подтверждает и академик Я.Д. Исаевич в своем фундаментальном труде «Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми»: «Составление и напечатание Федоровым во Львове Букваря связано с образовательными планами мещан, которые постепенно поднимали уровень своих школ. В 1512 г. представители «всей руськой общины мещан и предмещан» Львова добились от королевской власти признания за ними права посылать сыновей в гимназии и школы для изучения «свободных искусств», а в апреле в 1575 г. добились подтверждения этого разрешения. Издание Букваря стало вкладом в реализацию программы образовательных мероприятий, наличие которой удостоверяют обе привилегии».

После изложенного выше можно вернуться к вопросу, вынесенному в заголовок нашей статьи. Ответ на него полностью очевиден: творческое наследие Ивана Федорова «украинского периода (1572 — 1583 гг.)» его жизни и творческой деятельности является неотъемлемой составляющей развития украинской культуры.

В подтверждение своего тезиса сошлемся на мнение выдающегося украинского книговеда академика Акима Прохоровича Запаско. Выражено оно было в связи с «прихватизацией» российскими книговедами Киевского Псалтыря 1397 г. (при факсимильном его переиздании), который в упоминавшейся русской энциклопедии «Книга» уже стал не Киевским, а «Псалтырь 1397, написанный протодьяконом Спиридонием в Киеве» и подается среди «рукописных книг Северо-Восточной Руси XIV в.», то есть Московии.

В связи с этим А.П. Запаско в своем фундаментальном труде «Пам’ятки книжного мистецтва: Українська рукописна книга» отмечал: «Прибыл ли в Киев переписчик Псалтыря с севера на короткое время, как думают некоторые исследователи..., постоянно ли жил в этом городе, как думают другие авторы, существенного значения, когда идет речь о локализации памятника, понятно, не имеет. Юрьевское Евангелие — киевская рукопись XII в. — выполнил «угринец» (венгр) Федор, но оно не перестало быть киевским. Такие факты в тогдашней письменности неединичные».

Такой подход вполне правомерен и к печатному наследию Ивана Федорова «украинского», то есть основного периода его деятельности. Потому что именно территориальный признак является решающим при локализации интеллектуального памятника, то есть в определении принадлежности ее тому или иному народу.

Кстати, в связи с рейдерской атакой на Киевский Псалтырь в те годы диаспорный журнал «Сучасність» отозвался статьей «Кража Киевского Псалтыря», послесловие к которой написал выдающийся украинский лингвист и литературовед Юрий Шевелев. Отметив, что принадлежность этого выдающегося памятника тому или иному народу невозможно окончательно определить без серьезного языкового его анализа, он подчеркнул, что за всеми манипуляциями с Псалтырем «выразительно проглядывает отвратительная морда российского колониализма и мегаломании и пренебрежения к украинцам, или же «южнороссам».

Когда рассуждаешь над всем вышеизложенным, поневоле возникают некоторые «неудобные» и, на первый взгляд, несвоевременные вопросы. В частности, кому и где более логично проводить «Федоровские чтения» — в Москве или все-таки во Львове, или Остроге? Ведь одиннадцать своих самых продуктивных лет И. Федоров провел в Украине, половину из 12 известных его изданий вышло именно здесь, объем которых достигает свыше 70% всей его печатной продукции. И, как справедливо пишет профессор Петр Кралюк в рецензии на книгу И.Мыцька, Иван Федоров на украинских землях «украинизировался», став Федоровичем. Эта фамилия (некоторые российские книговеды утверждают, что это не фамилия, а отчество! На документах?) указывается на его издательской марке, на ряде его документов и, наконец, на его надмогильной плите.

Поэтому, по-видимому, не случайно монография выдающегося украинского книговеда И.И. Огиенко (которого до сих пор упрямо игнорируют российские книговеды) «Історія українського друкарства» была издана в 1925 г. с таким посвящением: «Славной памяти Ивана Хведоровича, основателя постоянного книгопечатания на Украине, в 350-летие появления его первой книги на Землях Украинских посвящает Научное Общество имени Шевченко в Львове».

В ней освещению творческого наследия печатника И. Огиенко посвящает специальный раздел «Иван Хведорович, фундатор постоянного книгопечатания на украинской земле», в первой части которого он, в частности, писал: «Так уже повелось в жизни нашей, что о великих людях мы знаем слишком мало; люди эти при жизни своей обычно не имеют общего признания своих заслуг и становятся «великими» лишь после смерти своей. Вполне определенно об Иване Хведоровиче знаем мы немного, хотя этот великий муж полностью заслуживает нашего наибольшего внимания».

Кстати, в этом разделе есть также ответ на справедливо поставленный профессором П. Кралюком вопрос: «Был ли Федоров украинским культурным деятелем?» Ведь Огиенко было понятно, что «Хведорович не был обычным печатником — он первый заложил нам постоянное книгопечатание в Львове и Остроге, он был тем мужем, который положил начало эпохи нового времени в истории украинской культуры».

Об этом самом пишут и современные украинские исследователи. В частности, В.П.Колосова в статье «Післямова Івана Федорова до львівського Апостола 1574 р. в аспекті кирило-мефодіївської традиції (до проблеми: духовність українського народу)»: «Усвоенные Киевской Русью полемично просветительские и морально-этические идеи были взяты на вооружение деятелями первого украинского национально-культурного Возрождения. Им импонировало просветительское кредо Ивана Федорова, что выразительно проявилось в львовских изданиях в 1574 г. — Апостоле и Букваре. Его же труд как печатника был крайне необходим. Поэтому неудивительно, что И. Федоров органично влился в бурный поток тогдашней духовной жизни Украины».

Это подтверждали в свое время даже некоторые российские специалисты. Например, еще в довоенные годы прошлого века по случаю 375-летия московского «Апостола» в издании Государственного исторического музея «Возникновение книгопечатания на Руси: 1564 — 1939» отмечалось, что «на чужбине, в Западной Украине, первопечатники приобщились к числу украинских и белорусских деятелей, которые боролись против полонизации, которую проводили сторонники унии».

Правда, сегодня таких признаний об Иване Федорове «украинского периода» не услышишь. Зато, например, на упоминавшихся выше «Федоровских чтениях» в 2003 г. можно было услышать от доктора политических наук, профессора, заместителя председателя Научного совета РАН «История мировой культуры» следующее: «Наши «отколовшиеся» братья, которые изображают из себя отдельные государства [!], очень рьяно взялись за уничтожение русского языка. Сейчас на [!] Украине решается вопрос о будущем всемирных знаний, накопленных на русском языке в этой стране. Но об этом мало кто задумывается».

Но вернемся к И. Огиенко. Свой раздел об Иване Федоровиче он завершает словами: «В Киеве и Львове солидно празднуют теперь 350-ю годовщину появления первой печатной книги на украинской земле, — может, этот праздник и принесет нам что-то новое в исследованиях жизни великого эмигранта, который выбрал себе Украину за родину (подчеркивание наше. — М.Н.) и навеки почил на украинской земле. Эта большая честь нашей земле налагает на нас также и ответственную обязанность — написать о Хведоровиче так необходимую научную монографию».

Вместе с тем хочется предостеречь, что, ставя вынесенный в заголовок вопрос и утвердительно отвечая, что творческое наследие Ивана Федорова «украинского периода (1572 — 1583 гг.) его жизни и творческой деятельности является неотъемлемой составляющей развития украинской культуры, мы никак не собираемся «приватизировать» наследие Ивана Федоровича. Потому что хорошо осознаем, что оно в полном объеме не принадлежит ни одному народу, а принадлежит, в первую очередь, Европе, родине книгопечатания, где он, несомненно, получил образование, сформировался как личность, овладел печатным искусством, которым потом поделился немного с русскими (больше не захотели), белорусами и больше всего, — с украинцами. Этим самым, кстати, в известной мере приблизив их издательское дело до тогдашнего европейского уровня.

Наша задача намного проще: показать «украинский период» в жизни и деятельности Ивана Федоровича таким, каким он был в действительности, а не таким, как его изображают некоторые шовинистически настроенные книговеды, которые не лишены болезни мессианства. Последующее дело заключается в исполнении завещания Ивана Огиенко — создании научной биографии Ивана Федоровича и продолжении движения к беспристрастному воссозданию реальной истории книгоиздательского дела Украины.

И не только книгоиздательского дела, но и всей Украины. Которую нужно не переписывать или создавать «общую» со своими угнетателями (чтобы убедиться в этом, достаточно собрать и издать сборник всевозможных «указов», «постановлений», распоряжений», «рекомендаций» и тому подобное относительно запрещения и уничтожения украинского языка и украинской книги), а писать ее с чистого листа, отбросив навязанную нам имперскую басню о якобы «вековечной дружбе двух братских народов». Только тогда можно будет говорить о действительно независимой и суверенной Украине.

Выпуск газеты №:

№172, (2010)Section

Общество