Как это было...

Полвека назад, в 1965 году, в Киеве увидела свет повесть Николая Михайловича Амосова «Мысли и сердце». Она вызвала мировую сенсацию и была переведена на 30 языков

«В моем распоряжении десять минут. Это так мало... В стенке аорты зияет отверстие около сантиметра. Края неровные, кругом измененные воспалением ткани. Не зашить! Нет, не зашить...

Нужно что-то делать. Пытаться. А вдруг швы удержат? Боже! Яви чудо!

Скорее шью, стараясь захватить края пошире. При попытках завязать ткани прорываются. Так и знал!

— Давай еще. Еще!

В бесплодных попытках прошло минут пять...

— Переливайте быстрее кровь! Обнажите артерию на другой ноге. Да побыстрее, не копайтесь, растяпы!

— Пульса нет!

Боже мой, Боже мой! Что же делать? Вижу, чувствую руками, как слабеют сердечные сокращения...

Эпитеты, разные слова. Я кричу, потому что в отчаянии... Я чуть не плачу... Я не хочу жить в этом ужасном мире, в котором вот так умирают девочки...»

Таков один из кульминационных эпизодов этой страстной исповеди, который и дал, собственно, импульсы к созданию знаменитой книги. Но почему эти сцены так потрясают? Почему газета «Нью-Йорк Таймс» в рецензии после публикации повести в США, назвала Амосова правдоискателем, от описаний которого волосы встают дыбом? Медицина в экстремальных ситуациях и столкновениях в отблесках смерти, эта самая драматичная сторона человеческой жизни — и для больного, и для врача — впервые предстала абсолютно обнаженной. Эти строки мог породить именно хирург, способный в истинных ощущениях передать свои переживания. Если же говорить о предмете, вызвавшем эти обыкновенные, но и необыкновенные слова, речь идет о вызовах больного сердца, когда другие, как правило, отступают, и как раз по такому тонкому льду надо пройти. Но для этого надо было быть Амосовым, почти гладиатором, снова и снова бросающим в ужасные эти бои и собственное сердце. А отсюда и неотразимые откровения.

Каким-то образом, в этих восьми днях, смогли вместиться годы, почти как в библейском Бытии, Амосов отразил все светотени своих дерзаний, своего мучительного подвига — во имя исцеляющих перемен в кардиохирургии, которую как современную дисциплину он в Украине, да в немалом и в мире, сам и генерировал. Фактически перед нами эмоциональная история его начинаний — от конструирования собственного АИК, своей модели «механического сердца», с его удивительными возможностями, но и понимания рисков, битвы за новые конструкции клапанов — до трагической аварии в кислородной камере, появившейся, понятно также во благо. И в эти условные восемь дней укладываются, по сути, решающее первое десятилетия исканий Николая Михайловича как сердечного хирурга предопределившее и все остальное. «Вот он, этот процент. И вообще жизнь, и смерть — в процентах... Как в бухгалтерии. А куда денешься? Нужно искать утешение. Все-таки семьдесят девочек из ста пойдут в школу, вырастут и выйдут замуж. После такой операции можно».

Быт и пульс клиники. «А я пока зайду в палаты. На третий этаж — там лежат хорошие ребятишки. Они уже вне опасности, и я им совсем не нужен. Но они мне нужны. Сейчас, перед тем как идти на эту операцию... Играют «в Амосова». Подходит семилетний Миша. Как мне рассказывали, он изображает меня:

— Надька, ты неправильно делаешь! Когда зондируют всегда темно. Нужно залезать под кровать...

И есть еще одна палата. Своя притягательная нить повести. В ней лежит Саша, талантливый ученый, способный математическими знаками с абсолютной точностью спрогнозировать интересующие Амосова кибернетические вертикали общества. Несомненно, Саша по повести, как бы «второе я» хирурга Михаила Ивановича, который Амосовым, в сущности, и является. Хотя, по сюжету, он на десять лет старше Николая Михайловича, и у него, в построении страниц, не дочка, а любимая внучка. На самом деле, это Катя Амосова, пронзительно чувствующая переживания отца, а в книге дедушки.

«Сегодня обычный день. Пять операций, из которых одна с искусственным кровообращением — это Саша. Начинают обычно с младших. Два ординатора сообщили о больных с митральными стенозами. Затем рак легкого. Семен будет повторно перевязывать боталлов проток. Первая операция у мальчика была два года назад».

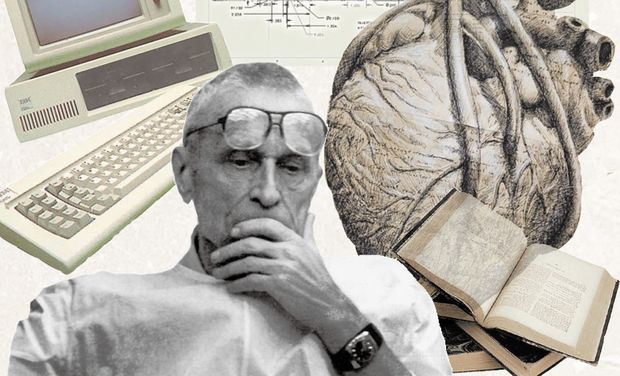

НИКОЛАЙ АМОСОВ / ФОТО НИКОЛАЯ ЛАЗАРЕНКО

Заботы, заботы, заботы, важная часть которых — радикальная помощь тем, кто лишь на трудном пути к выздоровлению, кто находится пока в зоне риска, но от детей и взрослых которым только здесь можно попытаться помочь, просто нельзя отступиться. И все же особая повесть в повести, ее интеллектуальный нерв — история Саши, разговоры с ним и мысли вокруг нее.

«Первое знакомство: в рентгенкабинете, на амбулаторном приеме. Много больных. Молодой человек, направленный с митральным стенозом.

— Никакого стеноза. Недостаточность третьей степени...

Какой он интересный человек... Он открыл для меня целый мир. В чем суть? Количественные отношения во всем. «Информационный план мира». Биология, искусство, социальные науки. Всюду царят законы переработки информации... Встречались каждую неделю. Как доктор, я видел, что ему все хуже. Одышка, утомляемость. Часто ложится во время беседы после тысячи извинений...

Повезли уже, наверное?

10.30, пора. Улыбался он хорошо сегодня. Что-то будет через несколько часов? Как перенести, если умрет...»

Медицинские термины и подробности через строку, причем дается даже расшифровка некоторых. Но странное дело, перед нами воистину художественное полотно. «Я вижу страдания людей от болезней. А сколько еще других, которых я не вижу? От унижения достоинства человека, от ушедшей или неразделенной любви, от невозможности понять друг друга? Что же мне делать? Умереть?

Сколько раз в такие минуты приходила эта мысль! В борьбе, которую ведут хирурги, умирают только больные. Но в тот момент, когда сердце останавливается в твоих руках и жизнь, как вода, утекает между твоими пальцами, сколько раз хотелось все отдать, чтобы ее удержать! Полжизни. Всю жизнь. Но никто не берет в обмен. И больной умирает, а я остаюсь. Проходит время, и я не соглашаюсь меняться. Раздумал. Однако от каждого такого случая остается что-то, уменьшающее желание жить».

Таким был Амосов — стоик в хирургии сквозь острые страдания, ибо такой, правдивой и чувствительной была его натура. Может быть, и иные хирурги чувствуют нечто подобное, были ведь случаи в истории самоубийств врачей после врачебных трагедий, но выразил это, предельно искренне, и глубоко смиренно, киевский подвижник.

Или такой его анализ особенностей призвания: «Управления руками — это и есть мысль при операции. Мгновенная оценка результата, замыкание нового движения. Весь мир выключен. Можно простоять шесть часов и не почувствовать, что есть ноги...»

И, в общем, о том же самом, но именно по-амосовски, в коротких предложениях. В разделе «Второй день», в прологе, он пишет: «Дорога идет в гору, я иду на работу. Почти каждое утро я карабкаюсь в гору (и так и было, по бывшему спуску Степана Разина, к нынешней улице Амосова, мимо бакинститута. — Ю. В.) В мыслях тоже операции. С утра втугую закручивается пружина. Как будто уже все сто раз продумано. Но это только сверху. Обрывки мыслей. «Нужно не забыть это. Пожалуй, лучше сделать так. Вот тут подождать. Спросить анестезиолога...» Даже слегка шевелю руками». Юрий Щербак написал об этой дороге так: «Через двести лет деревья будут вспоминать, что здесь шел Амосов».

Но вот появляется дерзновенный план создания внушающей большие надежды, а на самом деле роковой, по стечению обстоятельств, кислородной камеры. «Камера. Представляешь? Отек легкого — туда. Синего больного — оперировать. Гипоксия после операции — тоже. А инфаркты? А газовая флегмона?» Нововведения в действии, с живительными результатами, сначала на собаках, потом в помощи поначалу нескольким пациентам. Наяву. И вдруг фатум: «— В камере несчастье! Скорее... Пожар от электричества. Клапан вырвало давлением. Все произошло молниеносно. Семьдесят девять процентов кислорода. Две атмосферы. Ты идиот. Кретин... Человек сорок с высшим образованием имели отношение к этому делу. И ни один не сказал об опасности. Все равно — ты должен был знать»... Когда это произошло, Амосов отправил в Москву телеграмму, с отказом от баллотирования на звания академика АМН СССР... И вдруг в финале повести, после описания скромного пиршества в честь шестидесятилетия Михаила Ивановича, с дружеским фотомонтажем (на самом деле, очевидно, в каких-то деталях описано пятидесятилетия Николая Михайловича) снова звучат мечты о кислородной поддержке.

«Некоторые идут на операции потому что жизненные ресурсы исчерпаны. А он нет (это об ушедшем Саше!). Он и больным жил. Знаю, согласился бы лежать, лишь бы мыслить. Если бы была большая кислородная камера, то таких больных можно было бы держать непрерывно, годами». Лишь бы мыслить... Но ведь это аксиома Амосова. В данном контексте в чем-то перекликающаяся с фантастической «Головой профессора Доуэля».

И заключение «Дня восьмого» совершенно обыденными словами, но и это ведь писательское неподдельное мастерство сквозь хирургию: «Сидели в коридоре, у сестринского столика, вспоминали, обсуждали, почему операции стали лучше проходить.

— Просто опыт. Десятая сотня операций с АИКом...

А уже были: девочка с бантами, Шура, Сима... Они все здесь умирали, в этих палатах.

И сейчас присутствуют. Напоминают. Не дают забывать о главном... А что главное? Может быть, совесть?». Совесть... Амосовское кредо.

Но как Амосов стал почитаемым и печатаемым писателем? «Воспоминания (в «Голосах времен») такие: был действительно ужасный день — вскрытие девочки умершей по моей вине. Потом экстренная операция по поводу аневризмы аорты с кровотечениями, развившейся после ушивания боталлова протока. При операции аневризма порвалась, и девочка умерла на столе от кровопотери. Такая тоска, что нужно было напиться или выговориться... На другой день стал писать. Так родился «Первый день»...

Помню, что было чувство стыда, когда перечитывал и правил. Но спрятать не мог. Читал и перечитывал, даже вслух. Вдохновился. Решить использовать этот дар для объявления своих научных идей. В конце концов, решился представить друзьям... Придумал фабулу и к концу 1963 года написал всю книгу. Дольды (речь идет о писателе Ю. Дольде-Михайлике, пациенте Николая Михайловича и его жене. — Ю. В.), одобрили, и Юра устроил знакомство в издательстве «Радянський письменник». Получилось очень удачно, редакторы заменили всего несколько фраз. Время было либеральное — «оттепель». Первым «Мысли и сердце» напечатал киевский журнал «Радуга».

Снова листаю непостижимый бестселлер в амосовском двухтомнике, изданном под редакцией Екатерины Николаевны Амосовой к 100-летию со дня рождения отца. В предваряющем эссе «Н. М. Амосов: портрет» она пишет: «Вот основные книги того периода: «Операции на сердце с искусственным кровообращениям» (1962 г.), «Регуляция жизненных функций и кибернетика» (1964 г.), «Моделирование мышления и психики» (1965 г.). В 1965 году вышла первая (и, по-моему) самая яркая художественная книга Н. М. Амосов «Мысли и сердце». Выдержка из его дневниковой записи 10. 10. 70: «...Времени писательству отдал немного. Эффект большой — моя слава хирурга — она от книжки «Мысли и сердце».

Слава как таковая... Как категория тщеславия, она ведь была совершенно не нужна и чужда Амосову, он был страстотерпцем и непоколебимым рыцарем, но с неприятием нимба. Но в данном случае книга способствовала должному развитию клиники, притоку новых учеников, новых энтузиастов, новым идеям, созданию самого легендарного Амосовского института. Так было. И поэтому множество людей, детей и взрослых, спасенных Николаем Михайловичем — это плод и след этой книги.

Выпуск газеты №:

№138, (2015)Section

Общество