Киевский поэт из Бостона

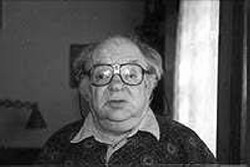

Науму Коржавину исполняется 75 лет

В середине семидесятых годов из уст в уста передавалась ерническая «Баллада об историческом недосыпе», этакий развернутый комментарий к знаменитой фразе Ленина про декабристов, которые разбудили Герцена. В «Балладе» Герцен разбудил Чернышевского, этот — Желябова, «...а тот Перовской не дал всласть поспать». Далее шли совершенно невероятные в совковые времена строки: «Какая сука разбудила Ленина? / Кому мешало, что ребенок спит?». «Мы дети тех, кто не доспал свое», — одним махом ставился в балладе диагноз времени и всему социалистическому обществу. Так едко и безоглядно не отваживался писать никто — ни Высоцкий, ни даже Галич. С этого стихотворения, по сути, началось знакомство моего поколения с поэтом Наумом Коржавиным.

Потом по крупицам собирали мы сведения, что Эмка (Наум) Мандель (настоящая фамилия Коржавина) родился в Киеве в 1925 году, где входил в еще довоенный круг юных поэтов. Учился в московском литинституте, уже в 19 лет писал поразительные по открытости, мятущиеся стихи о «повальном страхе тридцать седьмого года» и о том, что «может, пойти и поднять восстание?». Пожалуй, впервые после мандельштамовских строк о «кремлевском горце» кто-то назвал вещи своими именами. Фактически оставаясь киевлянином, этот юноша писал в Москве стихи, на которые не осмеливались лучшие и отважнейшие поэты во всей советской поэзии сороковых годов. Эти стихи Наум Мандель читал на поэтических вечерах, прекрасно сознавая, что «Мне каждое слово будет уликою / Минимум на десять лет». И, конечно, в 47-м загремел на Лубянку. Отведал и сибирских, и карагандинских лагерей, в 54-м вернулся в Москву. Спустя семь лет, в 63-м, когда в то гулкое для поэтического слова время Коржавин стал уже поэтом известным — по самиздатовским сборникам и нечастым журнальным публикациям — у него, наконец, вышла первая книга стихов, безжалостно обглоданная цензурой. И, хотя само время и тернистый жизненный путь толкали его в ряды «шестидесятников», Коржавин оставался вне всяких литературных коалиций, вне «обойм», не «дружил с кем-то» из писателей «против кого-то» — короче, гулял сам по себе.

По меткому замечанию Анны Ахматовой, те, кто посадил Иосифа Бродского, «сделали ему поэтическую судьбу». Для Коржавина сталинские лагеря таким литературным трамплином не стали. Свойство его таланта было таково, что с большим интересом переписывая в свои тетрадочки стихи Коржавина, заражаясь его поэтическими формулами и философскими построениями, читатели в меньшей степени интересовались им, как персоной литературного мира, поскольку, при всей своей неистовости и энергетике, в своих стихах он ничуть не выпячивал собственную личность.

А сам поэт, несмотря на лагерный «опыт», не сломался, оставаясь столь же резким в своих стихах и действиях: в 1966 году выступил в защиту Синявского и Даниэля, открыто протестовал против ввода советских войск в Чехословакию в 1968-м. Кстати, и поэтическую тему Галича: «Можешь выйти на площадь?», которая ассоциируется с восстанием декабристов на Сенатской и перекликается с выступлением группы диссидентов на Красной площади, он разработал еще за 22 года до этого: «И никто нас не вызовет / На Сенатскую площадь».

Ну, а после упомянутой «Баллады об историческом недосыпе», пребывание Коржавина в Стране Советов стало совершенно невозможным. В 1973 году его вынудили эмигрировать. В отличие от многих, он не рвался на Запад, сознавая, что его корни — тут, в Киеве и Москве, и этот разрыв для творчества катастрофичен. С тех пор он уже свыше двадцати пяти лет живет в Америке, в Бостоне. Несмотря на массу написанного и опубликованного в зарубежных журналах, Наум Коржавин только в 1992 году сумел выпустить в Москве свою вторую книгу. Он так и не вписался ни в американский образ жизни, ни в эмигрантскую среду.

В 1996 году такой авторитетный и безапелляционный судья мировой литературы, как Александр Солженицын опубликовал в журнале «Новый мир» свои заметки о четырех современных русских поэтах, которые, видимо, наиболее ему близки. Один из них — Наум Коржавин. Обильно цитируя понравившиеся строки, Александр Исаевич, однако, не склонен изменять своей всегдашней суровости в оценках и не слишком щедр на комплименты. Но и такая жесткая оценка стоит многого: «Стих Коржавина не отличается собранностью и отлитой формой и неэкономен в строфах. Редкие стихи цельно-удачны, чаще — лишь отдельные двустишия или строки. Но всегда напряженное содержание — политическое, историческое, философское — как бы и не нуждается в изощренной форме: оно и по себе достигает высоты, оно честно, умно, ответственно, и все льется от добрейшего сердца.»

Когда лет пять назад одному продюсеру — любителю русской поэзии удалось устроить в Киеве творческий вечер Наума Коржавина, мы увидели очень немолодого, грузного, почти слепого, но невероятно энергичного человека. Бывший киевлянин вспоминал о своем детстве в Киеве, читал стихи — известные из самиздата и написанные в эмиграции. Было видно, что он до сих пор не свыкся с Америкой, «Где медленно я подыхаю / В прекрасном моем далеке». При жизни ставший легендой, он, если вслушаться в его строки, сегодня чувствует себя выпавшим из пространства, из времени, из нынешних модерновых течений в культуре, но продолжает свой подвижнический поэтический труд, как когда-то в сибирских лагерях.

Выпуск газеты №:

№186, (2000)Section

Общество