Ленин и бесы

— Правда, говорят, ты церковь где-то здесь в уезде на днях обокрал? — спросил Николай Всеволодович.

— Я, то есть, собственно, помолиться спервоначалу зашел-с, — степенно и учтиво отвечал бродяга; даже не то что степенно, а почти с достоинством, — эх, благодать небесная, думаю!

— Сторожа зарезал?

— Согрешил, облегчил его маленечко.

Достоевский, «Бесы» (1871)

В одном французском фильме (таком старом, что я уже забыл его название) рассказывалось о супружеской чете, которая свои средства на ежедневные расходы вслепую раскладывала в тридцать конвертов — так, что на один день приходилось пусто, а на другой — густо. Приблизительно так складывается ситуация, когда я разбираю свои старые бумаги. Большинство из них на сегодня уже не представляют из себя ничего интересного, но вот ведь — натолкнулся на теку с архивными выписками, на которых основывалось написание пьесы «Покушение». Не скажу, что я забыл об этом эпизоде своей жизни, но в эмоциональной памяти он немного поблек — как, в конечном итоге, все или почти все, на что наслаиваются годы. «Покушение» мы с незабвенной памяти актером, режиссером и моим другом Геннадием Макарчуком написали о народовольцах, а ее герои вышли к рампе весной 1970 г., когда вся страна с размахом отмечала 100 лет со дня рождения В. И. Ленина. После сталинской тирании и хрущевского дерганья одновременно в разные стороны наступила более-менее спокойная эпоха брежневщины; в то время новый генсек еще был в себе и держался скромно, а общественный застой не приобрел черты клинического маразма. В интеллигентских кругах — и это было сущностью «шестидесятничества» — возникла иллюзия, что возвращение «к истокам», «к Ленину» является дорогой от сталинской скверны. Булат Окуджава пел «Я все равно умру на той, на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной…» Евтушенко, Ахмадулина и Вознесенский пламенно декламировали в Политехническом музее… А мы с Макарчуком надолго засели в Государственном историческом архиве, листая материалы жандармских летописей. 125 лет назад, во второй половине апреля 1879 г., в Киеве состоялся суд над группой народовольцев, ведущей фигурой среди которых был Валерьян Осинский — горячий сторонник политического террора. Работа в архиве (почти ежедневно, на протяжении нескольких месяцев — после работы в институте) и написание пьесы были преисполнены волнением и подъемом, а затем на авансцену вышел Репертком. Знаете ли вы, господа, что такое Репертком? Нет, вы, по- видимому, не знаете — и слава Богу. Репертуарный комитет Министерства культуры — это около десяти человек, до предела запуганных служебной необходимостью давать театрам новые пьесы в условиях, когда любые идейные недостатки санкционированного драматического произведения могут лишить любого реперткомовца должности (а то и партбилета — особенно, если цензура, «Лит», спровоцирует скандальчик). Итак: с одной стороны — террористы-народовольцы были «хорошие», потому что убивали царя, жандармов и прокуроров; с другой стороны — великий Ленин сказал, что «мы пойдем другим путем», а индивидуальный террор — детские игрушки. К тому же оба автора «Покушения» не брили бороды, что на то время считалось как минимум фрондой… Что делать с пьесой? Из-за бород реперткомовцы и нас с Макарчуком называли народовольцами и мордовали на своих заседаниях раз десять. «Что вы хотите этим сказать? — спрашивал товарищ Такой-то, читая реплику одного из персонажей, которая нам казалась абсолютно прозрачной и однозначной. — А почему этот ваш… ага, Зильбер… почему он должен быть евреем?» Объясняем, что в среде террористов в евреях недостатка не было, но тот, кто спросил, нас не слушает, смотрит в окно и напряженно думает — «влепят» ему за эту пьесу или нет. В конце концов минкультовские ребята обезопасили себя от неприятностей, «перепасовав» «Покушение» в Институт истории АН УССР. Там попросили перечень архивных материалов едва ли не под каждый эпизод и повели себя очень прилично, написав в рецензии, что пьеса в целом не противоречит исторической правде и ее марксистско-ленинской трактовке; если же речь идет об элементах художественного вымысла, то их оценка не является компетенцией историков.

Реперткомовцы приободрились, но заставили нас вписать в пьесу героя-рабочего (хотя, как известно, индивидуальный террор в России был в первую очередь интеллигентским достоянием). В конце концов, «Покушение» получило «Лит», мы с Макарчуком получили гонорар, а Харьковский ТЮЗ включил пьесу в «праздничный» репертуар.

Страна шалела от Ленина. Во втором пришествии он имел несколько ипостасей: официоз, соцсоревнование, товары с торжественной символикой — и анекдоты, море анекдотов о несчастном Ульянове. Прошу: энская мебельная фабрика выпускает трехспальные кровати «Ленин с нами»; энский парфюмерный завод предлагает одеколон «Запах Ильича»; на конкурсе детского творчества победило стихотворение «Когда был Ленин маленький // С кудрявой головой // Себе обписал валенки // И побежал домой». На мой взгляд, именно в тот юбилейный год Ленин из мавзолейного вождя стал просто трупом. Впрочем, именно тогда впервые (во всяком случае для меня) прозвучала нота, которой и сегодня тешатся некоторые, извините, исследователи. На высоком заборе, отделявшем Софиевский заповедник от помещения исторического архива, я прочитал написанное мелом — сверху вниз — слово «ЛЕНИН» с такой расшифровкой: «Любимый Еврей Нашего Идиотского Народа». Сталин был грузин; Дзержинский — поляк; дед В. Ульянова по матери — Бланк — был евреем и в Житомире шил деликатные перчатки для дам… ну и что?

В конце марта я взял сына-пятиклассника, и мы поехали в Харьков на премьеру (где нас уже ждал Макарчук). Были аплодисменты и цветы, я выходил на сцену с поклонами, но в целом спектакль особого успеха не имел. Как я теперь понимаю — и не мог иметь, потому что нас, авторов, интересовали в первую очередь психологические коллизии в среде тех, кто убивает (и осознает, что в любой момент могут попасть за решетку и на эшафот). Хотя сюжет катился от события к событию, были переодевания, жандармы и выстрелы, но наши народовольцы слишком много дискутировали о жизни и смерти — к тому же реперткомовцы железной рукой вычеркнули все, что перекликалось с неприемлемыми для коммунистической догматики идеями «абстрактного гуманизма». «Нужно убить — можно убить» — этот тезис оставался основополагающим в трактовке революционного террора; кому НУЖНО и почему МОЖНО — эти вопросы обсуждению не подлежали. Вообще выразителями экстремистского революционного течения были двое — С. Нечаев и С. Кравчинский. Первый был организатором и руководителем «Народной расправы». Деятельность этой секты и написанный С. Нечаевым «Катехизис революционера» вдохновили Ф. Достоевского на создание романа «Бесы». «Наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение», — декларировал вождь «Народной расправы». А какими являются (или должны быть) те, кто все разрушает? «Среди коленопреклоненной толпы он один высоко держит свою гордую голову. Он прекрасен, грозен, неотразимо обаятелен, так как соединяет в себе оба высочайшие типа человеческого величия: мученика и героя. Он умеет умереть не дрогнув, но уже не как христианин древнего мира, а как воин, привыкший смотреть смерти в лицо. В нем не осталось ни тени религиозного подвижничества. Это боец, весь из мускулов и сухожилий. У него только одна цель: уничтожить ненавистный деспотизм. Гордый, как сатана, возмутившийся против своего бога, он противопоставил собственную волю — воле человека, который присвоил себе право за всех все решать. Он вызвал на смертный бой могущественнейшего императора в мире…» Эти слова принадлежат Сергею Кравчинскому (литературный псевдоним — Степняк). Летом 1878 года ударом кинжала он лишил жизни генерал-адъютанта Мезенцова, шефа жандармов. Роман Степняка «Андрей Кожухов» стал настольной книгой многих революционеров. Дочь Маркса Элеонора редактировала издание этого произведения (и предложила для его английского варианта весьма характерное название «Карьера нигилиста»). Именно Кравчинский перевел на русский знаменитый роман Джованьолли «Спартак», именно он вдохновил Э. – Л. Войнич на создание «Овода» и он же стал одним из прототипов главного героя этого романа. Глядя на С. Кравчинского, Европа пыталась понять кровавые поступки русских революционеров. И, кажется, готова была признать их людьми, достойными уважения, ибо такова «специфика России». В конечном счете, европейская интеллигенция таки купилась на эту специфику, в большей или меньшей мере симпатизируя СССР и Сталину, упрямо не желая видеть ни голодомор, ни ГУЛАГ.

Стройный, крепкий и гибкий, как дамасская сабля. Белокурый, синеглазый. Высокий мраморный лоб. Небольшие усы и бородка не маскировали, а подчеркивали страстный рисунок губ. На протяжении десяти дней между вынесением приговора и казнью Валерьян Осинский сохранял спокойствие и даже казался веселым. Накануне последнего дня ему позволили свидание с матерью — Валерьян заверил ее, что твердо надеется на помилование, но несовершеннолетней сестре сумел шепнуть, что завтра должен умереть, и просил ее готовить мать к этому трагическому известию. Уже у эшафота отказался подать просьбу о помиловании, отказался от причастия и сам, без помощи палача, надел на шею петлю. Военный оркестр заиграл «Камаринскую»… Осинскому исполнилось только 26 лет. «Он был прекрасен, как солнце, — писал о Валерьяне С. Кравчинский. Он любил славу. Он любил женщин — и был любим ими». Не знаю, что именно знал о Валерьяне яснополянский граф, но в одном из своих писем Толстой пишет: «Юношу прекрасного Осинского повесили в Киеве. Он был революционер и писал прокламации».

Ленин осудил практику индивидуального террора и создал партию, практикой которой стал террор массовый . Сталин переадресовал направленность террора, сделав его объектом своих личных соперников и, в конечном счете, весь народ. Из катехизиса Нечаева он позаимствовал все, что касалось сакральной фигуры вождя организации, а также ее почти военной иерархической структуры. Кто хочет, может поискать принципиальные отличия между двумя вождями-людоедами, но это — зряшное дело. Вот послушайте: « 1891 год, голод в Поволжье, 21-летний Владимир Ульянов — единственный представитель местной интеллигенции, который принципиально выступает против оказания помощи умирающим крестьянам. Ленин имел мужество открыто заявить, что последствия голода — нарождение промышленного пролетариата — явление прогрессивное, ибо двигает нас к социализму». (А. Беляев, «Юность вождя», 1934). И не нужно искать истоки наших голодоморов…

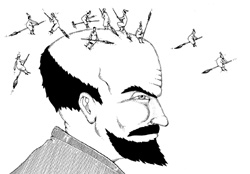

Идея о социальном равенстве (не путать с социальной справедливостью) абсурдна (скажем мягче — утопична), несмотря на ее щекотливые гуманитарные узорчики. Идея насильственного воплощения в практику любой идеи (социалистической в частности) вызывает то, о чем говорится в эпиграфе: «Зашел помолиться, но зарезал сторожа». Ленин (несмотря на политическую масштабность этой фигуры) на самом деле является фигурой беспомощной, если смотреть на него как на мыслителя. Ленинизм выпустил на волю бесов, которые клубятся в каждой бедной душе. Это, к сожалению, не первый и не последний пример «идеологического терроризма». Вспомним различия между Нагорной проповедью Христа и практикой инквизиции, между установками Магомета и деятельностью «Аль-Каиды», между внутренней («для своих») сущностью американской демократии и ее практикой на территории сегодняшнего Ирака. Идеи рождаются и умирают, а «бесы» — вечны. Однако это уже тема для другого разговора.

Выпуск газеты №:

№73, (2004)Section

Общество