Николай АМОСОВ: путь к сердцу

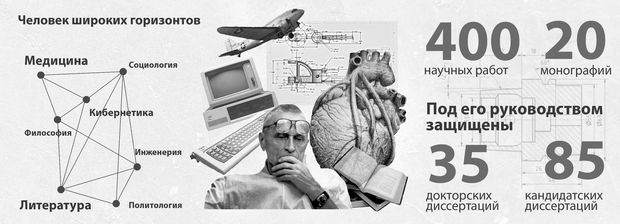

6 декабря — 101-я годовщина со дня рождения создателя современной кардиохирургии в Украине, выдающегося ученого, талантливого писателя...

Фактически второй амосовский век только начинается. Причем и в том глубоком смысле, что уроки жизни рыцаря медицины с чертами Дон Кихота, но и энергетикой Пирогова в его преданности больному и раненому, становятся все призывнее. Конечно же, в этих скрижалях, в живой легенде минувшего века есть стержневые акценты: как пришел Николай Михайлович к конструированию и внедрению в практику украинского варианта основного «вечного двигателя» в большой хирургии сердца, да и своего института сердечно-сосудистой хирургии — АИК, аппарата искусственного кровообращения? Один из феноменов великого штурма стоического и аскетического, состоит ведь и в том, что ко времени новых дерзаний Амосов был уже состоявшимся хирургом, первопроходцем торакальных вмешательств, доктором наук. Полотно созидательного бытия, и вне такого страстного, однако мучительного подвига — создания машины взамен сердца, могло сложиться вполне спокойным, да и престижным. Но в том-то и дело, что без появления АИК, за рамками этой пламенной страсти, Амосов не стал бы истинным Амосовым. Так же, как Льва Толстого невозможно представить, забыв о «Войне и мире», а Михаила Булгакова — перечеркнув «Белую гвардию» и «Мастера и Маргариту».

ОН ЖИЛ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ»

Вообще-то, Николай Михайлович, владевший пером на необыкновенном уровне, был склонен к самоанализу, и не только в случаях горестных хирургических неудач. Как никто иной, он трагично переживал смерти пациентов на фоне часто немыслимых дерзаний во имя жизни, однако вновь и вновь становился к операционному столу. По словам исследователя его исканий и творчества И. Трахтенберга, жил «экспериментальной жизнью». Принадлежал к исключительно способным от природы фигурам, к разряду неподдельных интеллектуальных звезд, однако и личностей неутомимого трудолюбия. Хирургический Гарвард он прошел на войне, когда, во имя жизней раненных солдат, в полевом амосовском госпитале, требовалась его смелая оперативная изобретательность, свои дополнения к, казалось бы, немыслимым канонам. Изобретателем, и при этом сплошь и рядом настоящим первопроходцем, а иногда и самоучкой, Николай Михайлович оставался и во все последующие времена. Однако всегда и везде его вела вперед совестливость. Даже во фразе: «Написать свою историю! Для самовыражения! Но — мало таланта».

Но, как пролог путь к АИК, как прозвучали предшествующие такты на старинной улице в Киеве, где Амосов, приглашенный в начале пятидесятых в Украину, получил и скромную хирургическую кафедру в составе медицинского института? В замечательной книге «Голоса времен» (1998 г.) он пишет: «Непросто подобрать сердечных больных: до сих пор это была «иерархия» терапевтов. Считалось, что они знают пороки сердца. В том же здании, на Рейтарской, была терапевтическая клиника Эльберга, в ней — доцент Лихтенштейн. Он и взялся мне помогать. Разумеется, я сам прочитал все, что было доступно. Впервые у меня появился в кармане фонендоскоп — слушать сердце. Рентген я хорошо знал еще с Брянска...

Первая операция при митральном стенозе — комиссуротомия, расширение пальцем сращенных створок. Для этого нужно войти в левое предсердие. Оперировал: местная анестезия, как у Вишневского. Только ввел палец в митральное отверстие, как больная потеряла сознание и начала умирать. Быстро расширил сращенные створки и, к счастью, — удалось оживить.

Но — переволновался! Умрет первая больная — и все, другие не пойдут... Нет, любимая местная анестезия для сердца не подойдет! Нужен интратрахеальный наркоз: из аппарата, через трубку в трахее, с искусственным дыханием».

Новое, абсолютно новое... Пришлось самому осваивать анестезиологию, вводить трубки, учить этому помощников. Но нужны были и тактика, и стратегия. И вот последовал радикальный для нового похода шаг: учреждение под руководством Н. Амосова в составе Института усовершенствования врачей кафедры торакальной хирургии и анестезиологии, первой в Советском Союзе. Начались операции и при врожденных пороках сердца у детей, чаще с накладыванием сосудистых соустьев вокруг изъяна. «Облегчающая, не радикальная операция», пишет Амосов. Не было совершенного дефибриллятора, пришлось осваивать и зондирование сердца. И все же «синие пороки» исчезали.

«ГОЛОСА ВРЕМЕН»

Все это воспринималось почти с восторгом. Однако потрясающее чудо разворачивалось лишь впереди — операции с искусственным кровообращением! Помню, как сквозь стеклянный купол над операционной, я, как и некоторые другие врачи, преимущественно курсанты, вглядывался в это деяние. Мне помогла попасть в круг зрителей близкая знакомая, одна из молодых волонтеров амосовской команды Прасковья Винокурова... В операционной, в окружении Амосова, трудились на своих местах не менее десяти врачей-хирургов, анестезиологов, операционных сестер, особая роль отводилась «машинистам». Вот автожектор заработал... Все это вызывало трепет. Я написал об операции статью, понятно, не научную. Странно, но Амосов, внимательно прочитав мои машинописные строки, мало что поправил.

Я касаюсь этих моментов, лишь косвенно передающих сюжет, только потому, что та далекая встреча в первом отведенном Николаю Михайловичу самостоятельном трехэтажном корпусе на территории института туберкулеза на Батыевой горе, в его небольшом кабинете, как бы предопределила и последующие краткие миги некой сопричастности к его искателям. Получилось так, что импульс написать мемуарные записки — название их «Голоса времен» появилось позже — в какой-то мере возник у Николая Михайловича в одном из наших разговоров. И вдруг — мой знакомый, одаренный книжный график Николай Вакуленко, имевший отношение к издательству «Оранта Пресс», загорелся проектом. Первое издание «Голосов» (оно подписано к печати 9.10.1998 г.) вышло и его силами. Увы, и издательство, и Вакуленко затерялись...

Тем не менее, поскольку Амосов доверил мне написать предисловие к книге (видел не раз, как он с увлечением, склонившись над компьютером, гнал страницы), я прочел ее еще в рукописи. Потом «Голоса времен» были переизданы в Москве и в иных весях, но, увы, с изъятием предисловия. Хотя Николаю Михайловичу оно понравилось... Но как раз по этому тексту я и хочу воссоздать одиссею АИК, начиная от истоков.

«Осень. 1957 год. В Мексике проходил Международный хирургический конгресс. Это было мое первое путешествия в мир капитализма... Делегация хирургов-туристов была большая — 27 человек. Почти все старше меня, но по операциям я уже был в первом ряду. Соответственно, и вел себя уверенно, но без задора.

...Начался конгресс. Первый раз советские хирурги были на таком большом конгрессе — тысяча участников, большинство из Штатов: высокие, улыбчивые... Хорошо смотрятся, как теперь говорят, если прикинуть на наш, слегка пришибленный вид. Право, обидно, никак не распрямимся — великая нация.

Пошли доклады. Гид переводил на ухо Петровскому и Вишневскому. Мы, остальные, были как глухие. Поскольку я сносно читал по-английски, то просмотрев тезисы и сланцы, понял суть. Самым важным событием поездки стала операция с АИКом, которую удалось увидеть впервые в жизни. Мы смотрели ее втроем: Б.В. Петровский, А.А. Вишневский и я (крупнейшие хирурги страны. — Ю. В.)

Помню 5—6-этажное здание государственного кардиологического института. Хороший операционный блок, средних лет доктор, типичный мексиканец. Оперировали тетраду Фалло у мальчика лет 12, с АИКом самой первой конструкции Лилихая.

Грудь вскрыли поперечным разрезом, выделили сердце, ввели гепарин и присоединили АИК. Пустили насос — искусственное кровообращение началось. В общем, хирург удачно закончил операцию. К нам он не проявил особого интереса, но сказал, что это уже тридцатая. Вот тебе и Мексика! «Впечатление огромное. Вынь да положь, нужно сделать АИК и оперировать!»

Быть может, как раз так возникают, без колебаний, судьбоносные решения. Но и для этого Николай Михайлович должен был быть самим собой. «Только... Только ничего у нас нет. Я слышал, что в Москве, в Институте инструментария занимаются АИКами, но для Киева пока недоступно. Значит, нужно сделать аппарат самым! Конструкция не столь сложна. Только вот трубок таких нет, и, самое главное, нет у нас лекарств, пеногасителя, гепарина и протаминсульфата, восстанавливающего свертываемость. Но у меня же есть еще 15 долларов!».

Драгоценные 15 долларов... «На расходы дают по доллару в день, пишет Николай Михайлович в описании тех дней. Если попадется ловкий руководитель, выдаст «кормовые» на руки, набежит еще 10—15 долларов. Но прибавляются заботы, как извлечь максимум из капитала. Поэтому народ рыщет в поисках распродаж и скидок. Этот бизнес выглядит унизительно. Я в него не играл — искал только букинистов...»

Итак, непостижимо скромный материальный пролог амосовского АИК. «Тут уж я проявил инициативу. Разыскал магазин медицинских средств и вложил весь свой капитал: купил трубки и немного нужных лекарств. Видимо, тогда это было очень дешево, теперь за такие гроши ничего не купишь. Коллеги смотрели на меня с удивлением: чтобы личные деньги потратить на какие-то штуки».

«Из Мексики летели тем же путем. С погодой нам повезло: в Стокгольме туман. Застряли. Удачно застряли, за счет авиакомпании «САС»...» Но главное, были в Каролинской больнице, на операции у самого Крэффорда. Он делал суживание клапанного кольца больному с митральной недостаточностью.

Надо же! Сорок лет назад. Оригинальный АИК шведского изобретения. Перфузия длилась два часа, и результат операции, наверное, был печальный, раз на следующее утро нам не сообщили о хорошем. Слишком сложная операция.

Крэффорд — светило из первого поколения создателей сердечной хирургии. Он первым прооперировал коарктацию аорты. Тогда, в 1957 году, ему было за 60, и он передавал кафедру ученику — Бьерку, совсем молодому. Он даже пригласил к себе всю компанию провести вечер.

Бьерк в последующем изобрел дисковый клапан, фирма «Шелли» его изготовила, и весь мир теперь пользуется. Наши, спустя 26 лет, сделали удачную копию. Бьерк уже на пенсии».

«МНЕ НУЖЕН АППАРАТ. ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖЕН»

Мысли и сердце... Но нужна была и теория. На конгрессе Амосов купил самый краткий учебник по анестезиологии, проработал и перевел все самое важное. После этого в Институте усовершенствования объявили прием курсантов по новой специальности. В начале 1958 года собрались врачи из областей и Киева. Амосов прочел им короткий курс лекций. Так созидалась платформа для будущих направлений. А планы, в эти же сроки, концентрировались на задаче задач — АИК. «Приехал из Мексики, сразу засел за эскизы. Вспомнил, что когда-то конструировал не много не мало, а огромный самолет с паровой турбиной. Он дал мне диплом инженера с отличием. Правда, без последствий. Но теперь — дело другое: мне нужен аппарат. Обязательно нужен. За неделю был сделан чертеж по всем инженерным правилам. Принцип насоса содрал у Крэффорда, упростив до предела. Оксигенатор — от Лилихая. Машина получилась не так, чтобы уж очень сложная, но требующая точного изготовления. Значит, нужны помощники — энтузиасты. В клинике был Игорь Лисов, хирург (между прочим, и меломан, потом он работал в клинике В. Братуся, его уже нет. — Ю. В.), а у него друзья-технари — Саша Трубчанинов и Мавродий, работали на заводе. Дела, однако, много: отливать, точить, варить. В общем — финансы, тысяча рублей новыми. По теперешним аппетитам — пустяк, но их нужно было иметь «живыми». Если пустить через заказы и перечисления, то будут делать годы. Выручил министр В.Д. Братусь, приказал выдать. Аппарат был готов за два месяца».

И тут я перехожу к неизвестной, пожалуй, новелле, ибо нужны некоторые уточнения, что такое союз единомышленников. Сложилось так, что к автору этих строк проявляли благосклонность, очевидно, из-за творческих порывов, в разные, понятно, времена, и А.А. Шалимов и В.Д. Братусь. Помню даже, как в хирургической клинике на Подвысоцкого, собралась врачебная корпорация, по поводу, кажется, 80-летия Василия Дмитриевича, и они сидели втроем, рядом, во главе стола — Н. Амосов, А. Шалимов, В. Братусь. В ходу были бумажные стаканчики... Но потом, потом. Однажды, в погожем октябре 2008 года, движимый какой-то непостижимой интуицией, я позвонил Василию Дмитриевичу домой. Он был уже на пенсии, ему перевалило за девяносто, и в клинике, переданной верному ученику и последователю, ныне академику П.Д. Фомину, бывал теперь лишь изредка. Напросился в гости, и бывший дважды министр (человек он был величайшей скромности и отзывчивости) тут же охотно пригласил меня. В квартире, по ул. Грушевского, вблизи посольства Китая, на девятом этаже, мы оказались одни. Далекая от нынешнего модерна боженковская мебель. Это было, собственно, было последнее интервью прекрасного врача, опытнейшего хирурга, доблестного воина. Спустя несколько дней его сердце ночью остановилось, Господь послал легкую кончину... Меня почему-то интересовал больше всего рассказ моего собеседника об Амосове, об их взаимодействии, в частности, в деле создания АИК. Здесь нужно уточнить, что В. Братусь был министром здравоохранения УРСР дважды — в 1954—1956-х и 1968—1975-х годах, но ко времени включения в проблему аппарата являлся ректором Киевского института усовершенствования врачей (1957—1959), где Н. Амосов и получил кафедру.

Надо отметить, что от должности министра В. Братусь, целиком отвечавший своей миссии, был отстранен совершенно несправедливо, волюнтаристским решением первого лица на нынешней Банковой, потому что не прогнулся... Но в номенклатуру он уже, так или иначе, входил, и был переведен ректором.

— Управление институтом находилось тогда на территории областной больницы, — вспоминал он в тот тихий полдень, — и Амосов как заведующий кафедрой позвонил мне, что хотел бы встретиться. Формально это было как бы представление мне в статусе ректора акт уважения, но я ощущал, что это лишь повод. Спросил, как движется проект с АИК, и Николай Михайлович поведал о возникших финансовых трудностях. И тут я, не раздумывая, предложил: «Могу зачислить временно, по договорам трех-четырех рабочих, изготавливающих детали, лаборантами на некоторые кафедры». Амосов согласился, и проблема развязалась.

«СДЕЛАЛИ 50 ОПЕРАЦИЙ И ПОТЕРЯЛИ ТОЛЬКО ПЯТЬ БОЛЬНЫХ»

Так это было — для пользы идеи... Итак, вспомним и поступок профессора В. Братуся. Василий Дмитриевич проводил меня до лифта, прощально улыбнулся, и, как оказалось, в последний раз пожал руку...

«Экспериментальной лаборатории у нас не было. Всегда собак жалел. Но тут пришлось переступить. Создали собачью операционную прямо в клинике на первом этаже. И нашли лаборанток, среди них Ольга Лисова и Розана Габович, которая в течение многих лет станет главной в проведении перфузии. В начале 1958 года уже пробовали выключать сердце на собаке. Учились выхаживать. Утром на конференции дежурный врач после больных докладывал и о собаке. Больше всех работал Игорь. Трудно двигалось дело. Половина животных умирали после часа перфузии.

Но все же в конце 1958 года мы решили выйти на человека... Прооперировали. Умерла. Очень было горько... Только третий больной в 1960 году перенес операцию. Помню его — мальчик с тяжелой тетрадой Фалло (из детдома). Звали его Коля Кравчук. Операция не была радикальной, но с АИК. Через несколько лет мы его прооперировали вторично — уже радикально...

Мы не были первыми в Советском Союзе. Так или иначе, но в первый же год мы обогнали всех — сделали 50 операций и потеряли только пять больных. С тех пор и держим первенство, по крайней мере, по количеству операций. Теперь уже с новым директором — Геннадием Кнышовым, академиком...»

«А хирургия была беспощадной» — пишет Екатерина Амосова в предисловии к двухтомнику отца, вышедшему в Донецке в 1913 году. Что же, Николай Михайлович героически служил ей. Без страха и упрека. Я будто вижу его лицо, его улыбку. Он остается с нами.

Выпуск газеты №:

№228, (2014)Section

Общество