Спасенная история

Музею волынской иконы — 25 лет

Сегодня невозможно представить Луцк и Волынь без Музея волынской иконы. По уровню посещаемости он скоро начнет опережать знаменитый Луцкий средневековый замок. В этом музее бывают президенты, послы иностранных государств, митрополиты и патриархи, сюда едут люди со всего мира — от Польши до Парагвая, и это единственный музей в мире, к которому ежегодно идут крестные шествия. Потому что здесь хранится большая христианская святыня — чудотворная Холмская икона Богоматери, из так называемых апостольских икон, которых всего четыре в мире. По завещанию семьи, которая сохранила оригинал иконы в лихолетье войн и борьбы с церковью, она навсегда остается в Луцке и не может покидать стены музея.

Уже мало кто задумывается над тем, что этот уникальный сборник святых образов, ставших музейными экспонатами, формировался из найденных, а иногда просто спасенных икон в самых обычных волынских храмах. Волынь имеет уникальную школу собственной иконописи, благодаря чему и была сформирована коллекция музея. А начиналось все с... постановления министерства культуры тогдашнего Советского Союза, согласно которого нужно было на местах описать, взять на учет ценные достопримечательности сакральной культуры. Жители Волыни тогда пригласили для консультаций искусствоведа из Львова Павла Жолтовского, он поехал в экспедиции по Волыни, в которых принимала участие и нынешний заведующий Музея волынской иконы Татьяна ЕЛИСЕЕВА. Тогда она только что окончила Луцкий пединститут, исторический факультет, месяц поработала в школе, где не преподавала историю, а заменяла других учителей и пионервожатую. И была приглашена на работу в тогдашний музей истории религии. Он действовал в помещении теперь кафедрального римо-католического костела Святой Троицы.

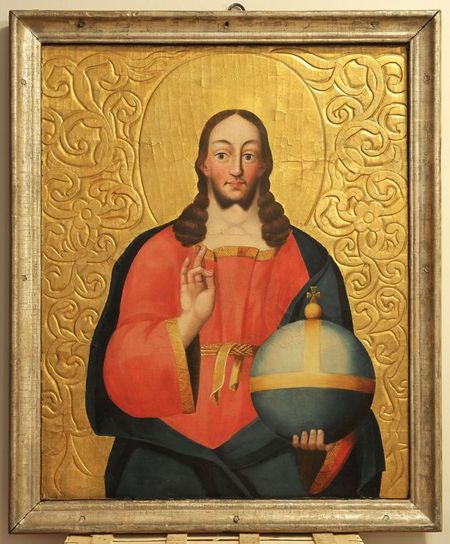

ХРИСТОС ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ XVIII ВЕКА, ИЗ ХРАМА СЕЛА РУДКА-КОЗИНСКАЯ

«В ЦЕРКВИ ВСЕ ИЗРУБЛЕНО И РАЗРУШЕНО...»

То, что делали тогда в экспедициях по Волыни ее участники, уже стало историей. Собственно, они уберегли ту страницу истории, которая касается сакрального искусства и искусства в целом. В 1981 — 84 годах состоялось 22 научных экспедиции по действующим и закрытым культовым сооружениям Волыни. Научные работники ставили цель брать на учет ценные художественные и исторические достопримечательности, находившиеся в храмах, пополнить фонды Волынского краеведческого музея произведениями сакрального искусства, создать картотеку фотографий церквей-памятников архитектуры по каждому району области.

Были спасены сотни произведений сакрального искусства, которые еще оставались в полуразрушенных закрытых храмах, часовнях, на чердаках и колокольнях действующих церквей. Осыпь и вздутие левкаса и слоя краски, плесень, загрязнения, утраченные части композиций были характерными для большинства достопримечательностей, попавших в музей. На местах сотрудники вынуждены были делать первоначальное консервирование, чтобы перевезти их без существенных потерь. В фонды Волынского краеведческого музея поступило 1109 ценных исторических экспонатов изобразительного и декоративно-прикладного искусства, старопечатные издания XVI-XVIII веков, церковные документы ХІХ — начала ХХ веков.

«Сначала иконы хранились в тогдашнем музее истории религии, — вспоминает Татьяна Елисеева. — И когда нас оттуда стали с ними выселять, потому что уже внизу (а мы были на втором этаже) молились католики, то возник вопрос: а как же их транспортировать?.. Нужно было очень осторожно. Тогда реставратор Анатолий Квасюк (напомним, «День» назвал его Человеком года-2009 — ред.) придумал даже устройство, на которое клали, только клали икону и спускали ее вниз. В другом положении переправлять нельзя было. И стоит отметить, что новые хозяева помещения — римско-католическая диецезия — не подгоняли нас с выселением, понимали, что это тонкое дело».

БОГОРОДИЦА ДЕРЖАВНАЯ, XVIII ВЕК, ИЗ ХРАМА СЕЛА ЛИШНЕВКА МАНЕВИЦКОГО РАЙОНА

Этим летом Музею волынской иконы исполнилось 25 лет. Юбилей отмечают научной конференцией «Волынская икона: исследование и реставрация», свои исследования на которую подало 55 научных работников. Волынь, Львов, Харьков, Киев, Одесса, Ровно, Минск, Люблин, Калуга... Интересно, что «напросилась», так сказать, приехать на конференцию научный работник исторического заповедника из города Тракай (Литва), которая прочитала о будущей конференции в интернете. Ведь Тракай и Луцк (Луческ) связывает общая история пребывания в одном Великом Литовском княжестве, Луческ был его зимней столицей, а Тракай — летней.

Одним из моментов конференции будет открытие выставки «Сохраненное сакральное наследие Волыни». «Представляем, в частности, фотоснимки из экспедиций. Хотелось напомнить, в каком состоянии находилось немало сокровищ духовной истории, — говорит Татьяна Елисеева. — Потому иконы, например, будут представлены тремя фотоснимками: до реставрации, в ходе реставрации и уже отреставрированные».

Хорошо, если святыни из закрытых церквей свозили в какую-то одну. Такими «хранилищами» стали, например, храмы в селе Оконск Маневицкого района, Пески под Берестечком и другие. Ведь во времена борьбы с церковью могли действовать всего несколько храмов на район. В таких случаях сакральные вещи по крайней мере сохранялись. А бывало по-другому. «На выставке представляем снимок из церкви в селе Новая Выжва. Картина печальная. Церковь внутри разрушена, изрублена, и среди этих руин стоит наш Павел Жолтовский и другие участники экспедиции...», — говорит Татьяна Елисеева.

Она вспоминает, что были и храмы, которые прихожане сохранили и уберегли от разрушений. Прятали по домам иконы, евхаристические наборы, чаши и другую церковная утварь, передавали из дома в дом ключ от церкви, а богоборцам не давали. И не давали превратить святыню в склад... «В селе под Устилугом нас встретили люди, которые как раз и уберегли свою церковь. Встретили со словами: «А мы думали, что вы нам священника привезли!» Потому что тогда, в начале 80-х годов, уже пошло движение за открытие закрытых храмов, — вспоминает Татьяна Елисеева. — «Вот этот, — показывают на Жолтовского, — нам бы подошел на священника».

Но первой на Волыни открыли церковь в селе Рудники Маневицкого района, и было это лишь в 1988 году.

СВЯТЫНИ НА... ЧЕРДАКЕ

Среди икон, презентованных на выставке «Сохраненное сакральное наследие Волыни», преимущественно те, которые немногие видели. Музей волынской иконы очень нуждается в расширении, потому что в его фондах столько еще сокровищ! Научные работники (5 лиц) теснятся в одной небольшой комнатке, а выставки вынуждены презентовать в коридорах музея. Трещат и фонды. Как говорит научный работник Светлана Василевская, многие иконы выставляются на один-два дня, после реставрации, и опять откладываются в запасники. А музей имеет коллекцию не только икон, а, например, старинных тканей, и такой коллекции до экспедиций Жолтовского у него не было. Выставили сейчас иконы, нарисованные не только на полотне или дереве, но и на... металле, выставили интересные оклады к иконам, Царские врата и прочее.

Среди тех, редко экспонируемых, есть четыре иконы из Свято-Троицкого храма села Рудка-Козинская Рожищенского района. Их передал музею тогдашний настоятель храма, иеромонах Нифонт (Солодуха), который впоследствии стал митрополитом, управляющим Волынской епархией. «В Рудку мы прибыли поздним вечером, около 21 часа, — вспоминает Татьяна Елисеева. — Священника не было, но староста показал нам храм. А отец Нифонт, появившись, расспросил, кто мы, что ищем, что собираем, и повел на крышу храма, где нашел ранее четыре старых иконы... Он еще приглашал нас на ужин, но в группе был представитель уполномоченного по делам религий, который сказал: «нет».

НОВОЗАВЕТНАЯ ТРОИЦА, XVIII ВЕК, ИЗ ХРАМА СЕЛА РУДКА-КОЗИНСКАЯ

Отец Нифонт, став владыкой, освящал помещение Музея волынской иконы, при его поддержке и указаниях прихода передавали музею старые иконы, которым место не в церкви, а в музее. Да и первые научные конференции по волынской иконе происходили при его финансовой поддержке. Он еще увидел отреставрированные рудко-козинские иконы, хотя и через 24 года после передачи в музей. Это работы, принадлежащие перу неизвестного, но самобытного волынского мастера, их год реставрировали во Львове. Специалисты датируют их концом XVIII века. Иконы «Христос Вседержитель», «Богородица Одигитрия», «Святой Николай» и «Новозаветная Троица» были написаны, вероятнее всего, именно для Троицкого храма села, который был построен в 1786 году, в то же время, к которому относят и написание самих икон. Самобытное занятие живописью провинциального художника поражает и авторским почерком, и яркими насыщенными красками, богатством золота и серебра, а больше всего — мягкими и добродушными ликами святых, радостью от будущего воскресения, веры в него. Эти иконы, уничтоженные временем и людьми, были заброшены на чердак старого храма, и владыка Нифонт во время презентации вспоминал, как болела за них его душа, но он не был ни иконописцем, ни реставратором. Поэтому и отдал их, положившись на Божью волю и провидение, в музей, хотя икон тогда вообще не выставляли в экспозиции, музея иконы еще не было и в проекте.

В настоящий момент в фондах Музея волынской иконы есть еще две, кроме этих четырех, иконы из Свято-Троицкого храма села Рудка-Козинская. Это «Моление», выставленное в экспозиции, и «Неувядающий цвет», которую реставрирует Анатолий Квасюк. Обе иконы — киевской школы, киевской традиции, но находились в волынском храме.

Выпуск газеты №:

№193-194, (2018)Section

Общество