Светское общество — общество атеистов?

Старая дискуссия о том, должно ли государство быть «светским», где религия полностью отделена от государства, или управляться от имени той или иной конфессии, возобновляется регулярно. По крайней мере, со времен Средневековья, когда эпоха Просвещения подвела под эту дискуссию некую научную базу. Эта система взглядов, которую формулировали просветители Дидро, Вольтер, Гольбах и другие, была призвана лечь в основу нарождающейся демократии. Одна из составляющих этой системы — свобода совести. Утверждается, что именно с той поры берет начало понятие «светскости», ассоциируемое с «просвещением», но получившее впоследствии более широкое толкование.

В Европе с новой силой эта дискуссия возобновилась в канун обсуждения в Конвенте преамбулы новой конституции ЕС, где мнения разделились. Одни требовали упомянуть христианские ценности, которые сыграли огромную роль в формировании культурного облика большинства европейских государств, другие предлагали ограничиться просто упоминанием о религиозных ценностях, а третьи вообще предлагали лишь формулировку о светском характере государств Европы. Победило среднее мнение.

Однако в ряде бывших атеистических стран, в основном стран СНГ, в которых за десятилетия возник определенный религиозный вакуум, наблюдаются и противоположные процессы. Здесь, опираясь на те же понятия о «светскости», обосновывают необходимость введения в образовательные программы религиозных ценностей как элементов культуры. Показательно в этом смысле выступление заместителя министра образования РФ Л.С. Гребнева с докладом на XII Рождественских образовательных чтениях: «В случае образования, ведущегося на государственном языке России — русском языке, речь идет о православных ценностях, минимумом знаний о которых должен обладать каждый российский гражданин».

Не обошла эта проблема и украинское общество. В газете «День» предложена дискуссия на эту тему, в которой уже высказались сторонники «светскости» нашего государства в смысле «секулярности» — отделенности.

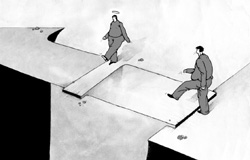

Сегодня многие оппоненты в спорах о реализации принципа свободы совести (во что верить или не верить вообще) ставят атеизм на один уровень с христианством, исламом, буддизмом. Выходит, дискуссия об отделении религии от государства в нынешней системе ценностей некорректна, поскольку не обеспечено равенство исходных возможностей: религию отделяют от государства, а атеизм — реально нет. На самом деле сегодня уместнее было бы говорить о равноправном представлении обеих точек зрения на мир во всех сферах общества: образовании, воспитании, науке, медицине и т.д. И о выяснении, какая из этих точек зрения плодотворнее с точки зрения перспектив развития общества. То есть до выяснения вопроса, на чьей стороне истина, было бы крайне неосмотрительно исключать иную точку зрения. Напомним, что борьба двух мировоззрений и сегодня представлена в философии, где на равных правах борются идеализм и материализм.

Во времена средневекового просвещения атеизм, используя данные науки того времени, вызвал кризис догматического религиозного мировоззрения. Этот кризис был интерпретирован как победа науки над религией. Хотя на самом деле такой вывод в корне некорректен. Религия — это форма мировоззрения, а наука — это метод познания мира, которым успешно может пользоваться и пользуется не только атеизм, но и любая религия.

На самом деле атеизм своей критикой просто дал толчок развитию религиозного мировоззрения до уровня современных представлений. Защитники религии времен средневековья не всегда могли доказательно отстоять свою точку зрения, поскольку, во-первых, не хватало научных фактов и аналогий, а во-вторых, в то время религия еще не решалась отойти от ряда догм, которые могли допускать и более гибкое толкование. В-третьих, религиозное мировоззрение на пути к истине не всегда нуждается в логических доказательствах и заключениях. Кстати, наука также нередко использует нелогичное — эвристическое — мышление для постижения сути многих явлений. В результате дискуссии между атеистами и верующими часто выглядят как споры людей, говорящих на разных языках.

Атеистическое мировоззрение, которое в познании опирается на гипотезы, также несло потери. Поскольку часто придавало гипотезам смысл устоявшихся догм. Поэтому и атеизм не раз переживал кризисы физики, химии, но потом научился более оперативно подводить под новые факты новые теории, которые все легче заменялись на теории еще более новые. Сегодня поворот на 180 градусов целой науки под давлением фактов никого не удивит.

Самое интересное, что, основываясь на одном и том же научном методе, оба мировоззрения в своих выводах будут отличаться исходными и конечными положениями, но в гораздо меньшей степени или вовсе не будут различаться взгляды на текущие, рядовые научные факты. Скажем, закон Ома не вызовет вопроса ни у атеистов, ни у верующих, поскольку отражает выявленную закономерность, которая проявляется и проверяется практически на основе простых опытов вне спора о первичности материи или сознания.

Более фундаментальные открытия дают более фундаментальные и прямо противоположные толкования. Например, открытые на сегодня уникальнейшие и необычные физико-химические свойства глины, стимулирующие появление органических молекул, дают атеистическому мировоззрению повод развивать гипотезу о зарождении простейших форм жизни с участием глины, а естествоиспытатели-теологи находят в этом факте проявление животворящего духа, который даже глину наделяет некоторыми аналогами свойств живой материи и целенаправленно, а не случайно (спонтанно) стимулирует развитие жизни. Кроме того, косвенно находит подтверждение древний религиозный постулат о создании живого из глины и т.д.

Известные парадоксы и философские диалоги о противоречивости библейских текстов, которые сочиняли просветители Дидро или Вольтер, сегодня уже не выглядят столь убедительно, как два-три столетия назад. Они были основаны на элементах примитивной формальной логики, которая годится лишь для описания простейших процессов.

Можно было бы задать вопрос: зачем вообще иметь два мировоззрения в повседневной жизни, если они в быту столь похожи? Действительно, это кажется нерациональным, однако это сходство лишь внешнее, механическое. Весьма существенно могут отличаться, например, мотивы научной деятельности, цели познания мира и, конечно, методы познания с позиции атеистического и с позиции религиозного мировоззрения. Вплоть до коренной смены всей парадигмы, т.е. системы взглядов на мир и методов его познания. В частности, религиозное мировоззрение предполагает гораздо большую осторожность в нравственном плане в оценке перспектив исследований и экспериментов в генетике, робототехнике, информатике, в медицине, социальной политике и др.

Единственным оправданием стремления части общества к «светскости» или к атеизму может быть стремление какой-либо религии к власти, например, христианской или ислама. В этом случае возникает опасность ущемления свободы совести человека. В нашем же обществе ни одна религия такой цели не ставит, это запрещает и Конституция. Таким образом, сегодня перед обществом необходима постановка вопроса о равноправном существовании двух мировоззрений. А в школе имеют право на существование изложенные в современной форме точки зрения на существование мира не только с позиции материализма, на который опирается атеизм, но и с позиции идеализма, на который опирается всякое религиозное мировоззрение. Здесь нет прямой связи ни какой-либо церкви, ни атеизма с государством. А рассуждения о «светскости» на этом фоне можно рассматривать лишь как прикрытие создания необоснованных преимуществ в пользу атеизма.

Перефразируя бессмертные строки древнего восточного мыслителя Джелалатдина Руми о поиске Бога, можно сказать, что атеизм не дает доказательств отсутствия Бога ни в астрономии, ни в ядерной физике, ни в генетике, ни в археологии, ни тем более в философии. Есть лишь гипотезы для одних и откровения для других, а что из них более истинно, покажет будущее.

Выпуск газеты №:

№77, (2004)Section

Общество