Свидетель эпохи

Пятьдесят лет назад, в августе 1948 года, состоялась знаменитая сессия ВАСХНИЛ, ставшая своеобразной вехой в отечественной биологии. С академической трибуны «народный академик» Т. Лысенко на основании принципов господствующей идеологии и «мичуринской биологии» завершил начатый ранее разгром классической генетики.

Поскольку доклад Лысенко был прочитан и утвержден самим Сталиным, любая его критика была равносильна спору с вождем. Уже через несколько дней после окончания сессии лучшие ученые страны подверглись сильнейшим репрессиям. Их выгоняли с работы, отправляли в ссылку и лагеря. Тем из них, кто не перестал заниматься наукой и достойно прожил свою жизнь, посвящается этот материал.

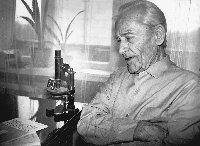

...В свои неполных 92 года Петр Шкварников имеет свыше десяти правительственных наград, двух сыновей — достойных продолжателей его дела — и кроме того, как ни странно, на редкость хорошее, закаленное в боях с фашистами и... кое-кем еще здоровье. Впрочем, не менее любопытен здесь также и другой факт: все наличествующие у него награды, в том числе и почетные государственные премии, Петру Клементьевичу вручали лишь в советские времена. Сейчас же о нем, подлинной легенде отечественной генетики, чиновничья братия, кажется, начисто забыла. Так, к примеру, на свое 90-летие Шкварников получил всего лишь только одно-одинешенькое теплое приветствие от сильных мира сего — от спикера парламента прежнего созыва Александра Мороза.

— Итак, Петр Клементьевич, вначале, если можно, хотя бы вкратце о самых ранних ваших впечатлениях, способных представлять определенный познавательный интерес для читательской публики.

— Мои детские и отроческие годы прошли в Корсунь-Шевченковском. Тогда еще это было просто большое село. Да и все предки мои, если разобраться, испокон веков трудились на земле. Ну а вообще, самые первые Шкварниковы прибыли в Украину с севера — со Смоленщины.

— Двадцатые годы — это и гражданская война, и немецкая оккупация, голод, эпидемии, беспризорщина... Как вам удалось перенести все это?

— Да, действительно, голод был страшный. Два года подряд — в 1920 и 1921 гг. — я ходил опухший, особенно плохо было с ногами. Кстати, когда в соседней с нами семье внезапно пропала

4-летняя дочка (ее попросту съели), никто из нас этому особенно и не удивился.

— А как насчет котов и собак?

— Нет, знаете, таких случаев не припомню. Некоторые только охотились на черепах, ежей, ворон, другую дичь.

— И кто же, по-вашему, был все-таки больше виноват в создавшейся тогда крайне неблагоприятной ситуации: немцы или наша продразверстка?

— Ох, сказать вам по правде, первые немцы вели себя в целом куда более достойно по сравнению с фашистами. Они возили провиант с собой, а местное население старались в этом плане сильно не притеснять, — наоборот, иногда даже сами делились излишками. Что же касается основной причины голода, то она, в общем-то, достаточно банальна и связана была с погодными неурожаями.

— Лысенковщина — целая эпоха в советской науке. Как складывались ваши личные взаимоотношения с самим Трофимом Денисовичем — бессменным и поистине несокрушимым президентом ВАСХНИЛ?

— Никак. Дату исторического взлета Лысенко принято относить к 1929 году. Именно тогда на проходившем в Ленинграде

I-ом съезде генетиков сей будущий разрушитель отечественной генетики сделал свой знаменитый доклад о яровизации. Надо сказать, что саму по себе идею позднего высевания злаков с подвержением их холоду Лысенко перенял от своего отца. Впрочем, среди передовых зажиточных крестьян подобные вариации посевных сроков были известны на Украине уже в начале века, а Лысенко просто обобщил и систематизировал все накопленные им на эту тему данные.

Трофим Денисович закончил Киевский сельскохозяйственный институт, а затем почти пять лет по распределению работал в Азербайджане. После вышеупомянутого сенсационного доклада наш министр сельского хозяйства Яковлев, будущий нарком земледелия СССР, переманил Лысенко на Украину и дал указание директору Одесского института генетики и селекции академику Сапегину зачислить его к себе в штат. Там, в институте, я впервые и познакомился с этим человеком. Поначалу Лысенко был крайне замкнут и неразговорчив. Уже через год после его прихода в институт академика Сапегина по чьему-то доносу арестовали и заключили в тюрьму. И, как нетрудно догадаться, его директорское кресло занял сам Лысенко. В ту пору я уже работал в московском Тимирязевском институте.

— Каким же образом удалось Трофиму Денисовичу околдовать многих ученых мужей своими «вульгарно-материалистическими», как их назвали позже, идеями?

— Фундаментальная наука была тогда не в моде. По указу Сталина М. Калинин, Я. Яковлев, В. Комаров (президент АН СССР) постоянно акцентировали внимание генетиков на достижении скорейших позитивных результатов в сельскохозяйственном производстве. Тех же, кто пытался как-то противостоять этим недальновидным идеям, безжалостно третировали. В результате необоснованных преследований (это было вскоре после расправы над Вавиловым) покончили жизнь самоубийством ведущий советский генетик, основатель сразу нескольких институтов, а также различных направлений в современной биологии Николай Константинович Кольцов вместе со своей супругой. Мне пришлось участвовать в организации их похорон в Москве в 1940 году...

— Петр Клементьевич, вы неоднократно присутствовали на выступлениях многих представителей высших эшелонов власти: Сталина, Бухарина, Кагановича, Вышинского, Хрущева. Что больше всего вам запомнилось во встречах с этими людьми?

— Николай Бухарин был умница и большой краснобай: в умении произносить речи с трибуны ему, пожалуй, в те годы вообще не было равных. Зато уже Вышинский, можно сказать, наоборот, зачастую просто шокировал всех своей откровенной наглостью и беспринципным отношением к окружавшим его людям. Раз, помню, на одном из заседаний Академии Наук в 1939-м он в своем докладе так остервенело напустился на вице-президента АН Отто Юльевича Шмидта, что тот от выслушивания всей этой напраслины уже через несколько минут в глубоком обмороке был вынесен из зала. А Вышинский — хоть кол на голове теши! — даже и не подумал как-то принять этот факт во внимание. И только громкое, все нарастающее недовольство аудитории вынудило его таки в конце концов остановиться...

— Петр Клементьевич, вы, пожалуй, единственный сейчас в Украине, кто был близко знаком с Мичуриным...

— Мичурина в последнее время многие почему-то начали ставить на одну полку с Лысенко. На мой взгляд, такого рода надуманный «параллелизм» не то что неправомерен, но даже — более того — кощунственен! Вспоминаю, при каких обстоятельствах произошла их первая — и последняя — встреча. Это было в 1935 году, когда Лысенко уже успел стать директором Всесоюзного селекционно-генетического института. Он бесшабашно ввалился в мичуринский особняк и стал на все лады восхвалять себя как великого борца с «буржуазными идеалистическими течениями». Естественно, что основной мишенью для этих атак был избран не кто иной, как главный «формальный генетик» страны Вавилов. По мере того как Лысенко, войдя в раж, все более распалялся, выпячивая свои мнимые заслуги, Иван Владимирович с каждой минутой становился все угрюмей и мрачнее. В конечном итоге терпение его лопнуло, и он безо всяких церемоний перебил Лысенко на полуслове: «Слушай-ка, ты, деятель! Убирайся вон отсюда!» — и тут же указал палкой в направлении двери. Лысенко даже не пошевелился — не поверил, что такое обращение с ним возможно. Мичурин, пользовавшийся в 30-е годы особым уважением и любовью у Сталина, отнюдь не собирался идти на попятную. Еще раз он буквально по слогам отчеканил: «Убирайся вон, паскуда, из моего дома!» У Лысенко буквально челюсть отвисла от такого «приема». В растерянности он судорожно топтался на месте, бессмысленно при этом перебирая разные извинительные аргументы. Тогда Иван Владимирович встал и неспешным старческим шагом, кряхтя, направился в сторону своей опочивальни. И уже оттуда до изумленных гостей донеслась последняя из услышанных от него в этот день фраз: «Не хочешь, ну и хрен с тобой: я уж лучше сам уйду, чем с таким рядом сидеть!»

— А вы с Мичуриным были в дружеских отношениях?

— Конечно. Познакомились мы с ним задолго до этого случая. Я тогда работал на должности замдиректора института генетики, а в Мичуринск заезжал по личному поручению Вавилова — в порядке обмена опытом. Это человек из тех, которые полностью, до последней капли отдают все свои силы любимому делу. Не мудрено поэтому, что у Ивана Владимировича никогда не было собственной семьи, поскольку он фактически все время, то есть в прямом смысле не покладая рук, трудился на садовом участке... Уже позже, по распоряжению Сталина, ему соорудили добротный новый особняк в центре Мичуринска и приставили работника, служившего как бы нянькой. Стоит отметить, что, несмотря на весьма солидные годы, Иван Владимирович вплоть до самой кончины (а прожил он, слава Богу, полных восемь десятков) сохранял полную ясность рассудка.

— Но сами вы, в ваши девяносто по-прежнему активно интересуетесь важнейшими достижениями современной генетики...

— Сейчас у меня большие проблемы со зрением, но все равно жена моя Марья Ивановна по мере возможностей помогает мне ориентироваться в разнообразной поступающей информации. Так что я в общих чертах более-менее знаком с основными положениями квантовой генетики Гаряева и Дзянкальчжэна, с недавними сильно нашумевшими экспериментами Вилмута по клонированию овец. Да, впрочем, и со всеми другими сенсационными событиями последних лет.

— Интересно ваше отношение к клонированию: хотели бы вы, к примеру, чтобы был воссоздан клонированием еще один Шкварников, который бы впоследствии подправил некоторые ошибки своего предтечи и завершил бы заодно все не законченные вами работы?

— Хм... пускай даже этих Шкварниковых создается хоть великое множество, главное только, чтоб все это происходило естественным — природным — путем. Можете считать меня отставшим от жизни косным догматиком и ретроградом, но в тех случаях, когда речь заходит о человеке, я категорически против любых искусственных ходов и экспериментов в данной области! А на использование клонирования в узких, чисто научных целях, смотрю, как и подобает каждому ученому: положительно. Коль только это земному сообществу и самой биосфере в целом каким-либо образом способно пойти на пользу.

СПРАВКА ДНЯ

Петр Климентьевич Шкварников родился 12 июля 1906 года в поселке Корсунь-Шевченковском Черкасской области, в многодетной крестьянской семье. После окончания Масловского сельхозинститута несколько лет проработал в Одессе у академика Сапегина. Вскоре был зачислен в аспирантуру в московский Институт генетики к Николаю Ивановичу Вавилову. После ареста Вавилова Шкварников пробыл на должности и. о. директора этого института. С первых дней войны служил политруком на действующем фронте. Награжден пятью боевыми орденами и медалью «За отвагу».В 50-е годы работал директором одного из крымских совхозов. Далее — научная деятельность в созданном им при Сибирском Отделении АН институте цитологии и генетики. В 1967 году, то есть после почти 10-летнего перерыва, доктор биологических наук Шкварников решает окончательно соединить свою судьбу с Украиной. Принимает участие в создании новых секторов генетики в Институте ботаники и Институте молекулярной биологии, а также кафедры генетики и селекции на базе биологического факультета Киевского госуниверситета; учреждении Всеукраинского общества селекционеров и генетиков им. Вавилова; организации трех так называемых «плановых десантов» — переезда лучших молодых ученых из Новосибирска в Киев. И наконец, организовал выход специализированного отечественного журнала «Цитология и генетика». Труд Петра Климентьевича еще в «доперестроичные» годы был отмечен присуждением ему Государственной премии УССР и награждением орденом Ленина.

Выпуск газеты №:

№158, (1998)Section

Общество