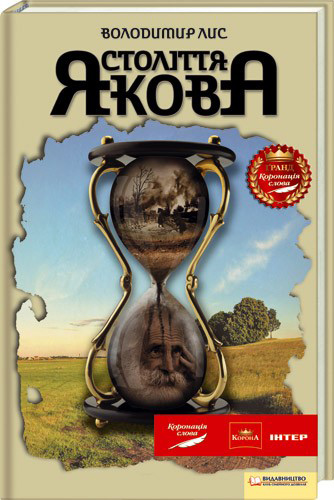

Полесская семейная сага

О романе лучанина Владимира Лиса «Століття Якова»

...Село Загоряны — где-то далеко на Полесье. Здесь рождается житейская сага Яшки, Якова, старшего сына Прасковьи и Платона Мех, которых по-уличному называют Цвиркунами — «співучий рід був, хоть і бідний». И начинается эта сага с еще детской дружбы Яшки и соседской девочки Ульянки. С наступлением юности эта детская дружба перерастает у обоих в первую пламенную любовь. Но не суждено было им стать на свадебный рушник, так как Цвиркуны для родителей Ульянки — «бідота драна»...

А что дальше? Яков подается за Буг. Там — хоть какие-то заработки, хотя бы — на лесопилке. А затем — служба в Войске Польском Второй Речи Посполитой. Яков — улан особого кавалерийского полка, который дислоцируется в Тарнуве. В этом городе в его жизнь приходит шляхтянка Зося, Зофья Мьялковска. Эта родовитая католичка впоследствии приедет к Якову, уже уволенному в запас, в его Загоряны, останется там, станет женой, родит ему детей, шаг за шагом, изо дня в день начнет «перетворюватися із гордої, зманіженої, аліганцької (елегантної — діал.) красуні-шляхтянки на поліську селянку».

Но на минутку отступим от главной сюжетной линии, связанной с жизнью-житием Якова. Для меня страницы романа, на которых рассказывается о Зосе Мьялковской, сложились в отдельную внутреннюю романтичную повесть в романе с трагическим концом.

Начало этой повести — вполне в духе украинского романтизма 30-х годов ХІХ века, еще и с флером сентиментализма. Это — увлечение на пороге юности светским ловеласом Тадиком Маевским, который, «сбив росу» с «уродзоной шляхтянки», исчезает с ее глаз. Он быстренько — уже в поиске новых любовных приключений. А о романтичной Зосе ему будет напоминать подаренный медальон.

А чего стоит картина, когда в том же Тарнуве, просто на улице, Зосю подхватывает на красного, как фана, коня красавец улан... Подхватывает именно на краю моральной бездны: девушка тогда уже начала мстить сама себе за то неосмотрительное девичье доверие, ступив на скользкую тропинку проститутки. Кстати, образ этого красного коня, думаю, не смогут обойти будущие исследователи очень богатой и красноречивой символики романа. Я же только замечу: это — зловещий знак будущей кровавой трагедии. Вспомним, читатель, нашу поговорку, что судьбу конем не объедешь. Любимую Зофью вместе с двумя маленькими детьми — Зосей и Ульянкой — найдет Яков застреленными, в крови, в своем доме. Это было одно из страшных преступлений спецотряда энкаведистов, замаскированных под повстанцев, — «бульбашей». Так трагически заканчивается эта повесть о Зосе, а начиналась же романтично... Трагическая повесть и героическая одновременно, так как: именно полячка Зося, рискуя своей жизнью, спасла от сгорания живьем в сельской церкви загорян, которых согнали туда воины Армии Краевой... Она, призвав себе тогда на помощь весь свой патриотический благородный род, выдумав даже в один миг легенду о том, что ее отец Бронислав Мьялковский был вместе с польским вождем Юзефом Пилсудским в русской ссылке, добилась от капитана Збигнева Куртовского освобождения односельчан, с которыми сроднилась...

Заканчивая это отступление, скажу: одна из сюжетных линий романа, которая связана с судьбой Зоси, выписана действительно мастерски, на уровне лучших страниц нашей прозы.

Но вернемся к жизни-житию Якова. Мы увидим его, призванного в сентябре 1939 года на войну с немцами, в странной кавалерийской атаке ... против бронированной мощи врага — и такое было в ту трагическую для поляков войну! Тогда погибнет его красный конь, раздавленный танком в кровавое месиво. А затем в немецком плену Яков, истощенный и изможденный, будет возить тачками руду в доменную печь, в которую конвоиры будут вбрасывать тех бедняг, кто упал и уже встать сам не смог... Вспыхнет живой свечой в этом адском огне и ... Тадик, Тадеуш Маевский, сорвав с шеи в последний момент и отбросив в сторону маленький медальон. И поднимет тот медальон Яков, а открыв, вскрикнет: на него будет смотреть его Зося, «сміхотливо примруживши очі, ледь-ледь всміхаючись...». Тот медальон защитит Якова под Берлином, где его, только что освобожденного красными, вместе с другими такими же, как он, с автоматами без патронов погонят «освободители» на заминированное поле, чтобы человеческими телами проложить дорогу танкам. А сзади будет идти «загранотряд» и стрелять по своим — «чітко, без жалю». Его тогда тяжело ранило взрывом мины, один осколок летел просто в сердце, но натолкнулся ... на медальон... Правда, в литературе это как будто уже давно бытующая мелодраматическая художественная деталь, но на войне (об этом я слышал от фронтовиков, в частности — и от покойного дяди Ивана) так случалось не раз. И именно с теми, кто верил в Бога.

Яков верил... Тогда, со смертельно тяжелыми тачками, у адской домны, когда упасть — значило в ней через мгновение какое-то сгореть, он ревностно молился, «молитви твердив, які знав»... Был такой случай на реке Мораве. Никто не мог принести воду бойцам, которые мучились от жажды. Каждый, кого посылал взводный, падал на «тропинке смерти». Наконец он, Яков, пошел тогда с последним котелком, перекрестившись и поправив крестик на груди. И принес. И так — еще три раза, шепча молитвы. По нему с того берега немцы или, может, мадьяры ни разу не стреляли...

И в заключение. Прочитав за один присест, на одном дыхании это произведение, я вспомнил роман «Сто лет одиночества» и повесть «Полковнику никто не пишет» великого колумбийца Габриеля Гарсия Маркеса, а еще — удивительную вещь Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Почему? Заинтересованный читатель, надеюсь, поймет, когда прочитает «действительно хорошую книгу» «Століття Якова».

Выпуск газеты №:

№57, (2013)Section

Почта «Дня»