Традиция абсурда

Непосредственным толчком к изложенным ниже раздумьям было следующее. По личной и весьма уважительной причине я попросил замену на свою лекцию. Мой коллега с соседней кафедры любезно пошел мне навстречу, но дойдя до конца, удивился непривычному для него маленькому количеству студентов, пришедших слушать мою лекцию по украинской и зарубежной культуре (а прослушвших его философию). Свое удивление коллега донес до моей заведующей. Евгения Ивановна мягко предложила мне подумать по этому поводу. Вот я и подумал.

Собственно, сперва я дал волю чувствам: плохой я лектор, плохой. Студенты жаждут знаний, пристально вглядываются пытливыми глазами за горизонты науки, а в аудитории находят скучного субъекта, который бормочет себе под нос какую-то ерунду. Вот они и вынуждены удовлетворять свою жажду знаний где-нибудь еще. Учиться, учиться, и еще раз учиться! Это у них, наверное, на генетическом уровне — от родителей.

Все познается в сравнении. И когда первое горячее и спонтанное желание бежать по городу и считать студентов в аудиториях, где блистают мастера харьковской высшей школы, немного уступило место доводам холодного ratio, я вспомнил, что уникальную возможность обобщения — при простоте и скорости восприятия — дают всяческие небоевые искусства, главнейшим из которых является, как известно, кино. Проще говоря, я вспомнил культовый фильм трех поколений и (теперь уже) многих народов «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». К тому же, язык искусствоведческого анализа, к которому я решил прибегнуть, должен был произвести впечатление на современных «неясномыслящих» любомудров, для которых «железная» логика — не аргумент.

Среди культовых фраз фильма есть вопрос Шурика, которого безрезультатные поиски конспекта довели почти до отчаяния: «Дуб! Конспект есть?». Дуб потому и Дуб, что не поинтересовался: а где же конспект самого Шурика? Где конспекты тех студентов, — не «дубов»! — которые, облепив, как мухи, единственный, наверное, на весь курс конспект, готовятся к экзамену за считанные часы до него? (Один даже влез на дерево и приобщается к информации с помощью бинокля).

Ответ очевиден: на лекции они не ходили. Шурик — потому что работал, чтобы платить за квартиру, другие — по другим причинам. Это, я считаю, нормальные, ответственные, хорошие студенты (Шурик, напомню, получает пятерку). Для сравнения Гайдай тут-таки показал нам и очевидно «плохих» студентов, то есть тех, кто не знает предмет, — пройдоху Дуба, даром что «шпора» у него на высочайшем техническом уровне, и неудачника-картежника. У «плохих» студентов нет никаких шансов, так как профессор идеален: он олицетворение знаний, в том числе — и обо всех возможных студенческих проделках. Ему безразличны пропуски Шурика, он не обижается на «лопуха», он может должным образом оценить изобретательность Дуба. Ироничный, степенный, солидный. Любуясь на него, я вспомнил известное из Шевченко и вывел себе:

Мені однаково, чи буде

Ходити той студент, чи ні.

Та не однаково мені,

Як знати він мій курс не буде.

Итак, просмотрев -надцатый раз «Операцию «Ы», я успокоился окончательно: дело не во мне. Если лекции идеального профессора-лопуха студенты массово игнорируют, почему я должен надеяться на стопроцентно явочное внимание своих «шуриков» к отнюдь не идеальному старшему преподавателю?

Здесь я оставлю упражнения в неклассическом философствовании и перейду к рациональным аргументам классического любомудрствования. Утверждаю: рационально отрицать последние невозможно. Заявка сознательно вызывающая. Если кто-то возразит чем-то, кроме «как можно?!», «сам сказал!», «рубишь сук!» и т.п., буду крайне признателен. Если нет, этот отрицательный результат должен побудить к действию.

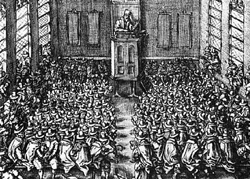

Во фразе, приведенной в качестве объяснения к рисунку, где изображена аудитория Парижского университета, скрыта иллюстрация заявленного в названии абсурда: изображение и объяснение, которое так ему подходит, отделены сотнями лет. То, что мы видим на гравюре, — дела давно минувших дней; подпись, которую мы читаем, — п.3.3.1 действующего Положения об организации учебного процесса в ВУЗ (1996 год). Такая вот сила традиции.

Высшее образование — предприятие крайне консервативное. С ХIII века, то есть со времени возникновения первых университетов, мало что изменилось в технологии «производства» наиболее образованных специалистов. Только перед мощным напором капиталистического разделения труда не устояло образование — Ян Амос Коменский изобрел предметную систему. Что касается остального, то мы живем в Средние века. Скажем, защита диссертации является типичным образцом средневековой цеховой процедуры, успешное прохождение которой делает подмастерье мастером — членом цеховой корпорации.

Как и семьсот лет назад в Сорбонне, Болонье или Оксфорде, «лекция — основная форма проведения учебных занятий в высшем учебном заведении, предназначенных для усвоения теоретического материала». Но насколько оправданным с точки зрения эффективности обучения, — когда доктора и книги были редкостью — было одновременное нахождение в аудитории как можно большего количества учеников, которые добросовестно конспектировали (записывали) истины, рассказываемые лектором, настолько рудиментарным выглядит подобный способ трансляции знаний (информации) в условиях открытого информационного общества, техническими признаками которого является рекордер, видео, компьютер, ксерокс, факс, спутник, e-mail, Интернет. Конспект, за которым охотился Шурик «со товарищи», можно отснять на ксероксе. Даже больше: лектор может просто отдать свой конспект (курс лекций) студентам.

В стенгазете студенты пошутили: «Лекция — это процесс, благодаря которому информация из конспекта преподавателя переходит в конспект студента, минуя голову последнего». Очень метко и остроумно. Прочитав, я вспомнил старый английский анекдот. Врач оставляет пациента наедине с диктофоном, дескать, все равно на первом приеме вы только рассказываете мне о своих проблемах, а вернувшись, вместо пациента находит еще один диктофон, который сам «рассказывает» о болезнях пациента. В чем здесь юмор? What is the point? — как говорят англичане. Актуальный монолог (если, конечно, речь не идет об актерском искусстве) бессмысленен при наличии элементарной техники передачи информации, ведь она с успехом может заменить природный голосовой аппарат человека.

В условиях открытого, сверхтехнического и информационного общества монолог лектора выглядит абсолютно рудиментарным. Таким образом, лекция как форма проведения занятий не нужна. Именно монологичность лекции выводит ее за рамки современной культуры, характерными особенностями которой является диалог и сотрудничество. Семинар (практическое занятие) больше соответствует указанным требованиям, тем не менее, к проведению этих видов учебных занятий привлекают не самых опытных (профессоров и доцентов), а лишь их ассистентов (преподавателей). Там, где с успехом может «проговорить» аудио- или видеопленка, тратит свое время профессор; там, где нет профессора, тратит свое время студент.

Впрочем сейчас, впервые со времен Яна Коменского, мы наблюдаем действительно революционные изменения в системе университетского образования, наглядно видим ростки новаций, пробивающих мостовую традиций. Смысл распространенного на Западе дистанционного образования как раз и заключается в высвобождении студента из-под власти лекционно-семинарских ритмов учебного заведения, которые очевидно противоречат диалоговому принципу сотрудничества преподавателя и студента: distant learning, open learning and other flexible delivery modes. Ключевое слово здесь flexible — гибкие формы сотрудничества. Благодаря же современным средствам электронного общения становится возможной в широких пределах продуктивная хаотизация этого сотрудничества.

Сегодняшнее упорядоченное сотрудничество преподавателя и студента деструктивно. Если на лекции или даже на семинаре все начнут задавать вопросы или провозглашать речи — а побуждает студентов к этому именно учебный ритм (расписание), который свел их вместе, — в аудитории возникнет хаос. Так же обанкротится банк, если все вкладчики вдруг одновременно потребуют свои деньги (как это ни удивительно, но банковский порядок создается хаосом в ничем недетерминированных действиях вкладчиков). Возможность обратиться к профессору хаотически — когда угодно, а не только «по расписанию», и составляет, собственно, сущность революции в университетском образовании. Остальное — возможность обучения «на дистанции» благодаря книгам, кассетам, дискетам, методическим указаниям, предоставляемым учебным заведением, — это хорошо известное, доброе старое заочное образование (в Великобритании, где королевская почта работает как часы, — с 1858 года).

Конечно, современные реалии украинской высшей школы делают невозможным, к сожалению, широкое внедрение революционной технологии образования. Но имея ее в качестве образца, можно по крайней мере двигаться в нужном направлении. Сокращение времени лекционных занятий в пользу семинарских и практических, перераспределение рабочего времени преподавателя в пользу научной (написание пособий и учебников), методической и воспитательной работы — как раз такие шаги.

Выпуск газеты №:

№93, (2003)Section

Почта «Дня»