Карл Маркс и «господствующий момент» общественного процесса

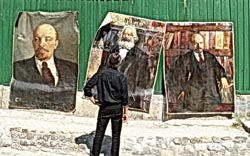

Статья А. Гальчинского («День», 7.09.2007), посвященная не только «Капиталу» К. Маркса, 140 лет со времени выхода в свет которого отмечает научная общественность. Это обстоятельный обзор деятельности К. Маркса в оценках мировой научной общественности. Больше всего привлекает внимание обоснованная констатация факта догматизации марксистских положений так называемым марксизмом-ленинизмом в интересах большевистской революции и партноменклатурной верхушки, пришедшей к власти. Жаль, что автор, отметив неслучайность «совпадения принципов тоталитарного социализма и социал-нацизма», не объединил эти «измы» с еще одним — с итальянским фашизмом, название которого — фашизм — следовало бы и распространить на них и другие подобные партийно-бюрократические системы правления. Из- за их спины и выглянула бы физиономия современного украинского партийно-пропорционального коалиционного строя с его корпоративными списками, которые итальянцы и называли фашинами, то есть пучками хвороста, которые нелегко переломить. Вы только посмотрите на поведение представителей этих пучков-списков!

Большевистские пучкисты догматизировали, на мой взгляд, самое важное у Маркса: утверждение о производстве как о «господствующем моменте» в общественном процессе относительно потребления. Догматизация заключалась в том, что утверждение, которое у Маркса касалось капиталистического производства (предмет его исследования и детального анализа), было распространено большевиками на общественный процесс вообще. Цель очевидно корпоративная — пучкистская. Люди как личности исчезали в том производстве, становились рабочей силой, частью средств производства, принадлежащих бюрократической верхушке и руководствовавшихся ею.

Автор этих строк еще до коллапса «пучка» — партийной власти коммунистов, — будучи ученым, обратил на это внимание, в частности, в журнале «Філософська думка» (1988, № 3), в монографии (Социально-педагогическая концепция воспитания. К.: Мин. ВиСО УМК ПО /русск. и укр. яз./, 1990 12,4 п.л.) и в других монографиях (1993, 1998). А уже в новейшее время в парламентском журнале «Віче» (№4 (157), 2005 г.).

Суть критических замечаний сводится к тому, что общественный процесс можно рассматривать в двух аспектах — производство и... потребление. Последний аспект является ничем иным как аспектом воспроизведения (воспитания!) в обществе субъектов производства — личностей. В нем производство становится подчиненным воспитанию, которое и является общественно организованным человеческим потреблением. Кстати, с анализом этого процесса в Институте проблем воспитания АПН Украины подготовлена докторская диссертация, которая, правда, не защищалась до сих пор по субъективным причинам.

Выведение процесса воспитания, то есть развития личности в статус «господствующего момента» в общественном потоке и в политике государства, государственных учреждений ставит экономику и производство в его подчинение.

Для понимания этого необходимо было К. Маркса читать не через «Краткий курс истории ВКП(б)». Не будем вдаваться в изложение деталей анализа господствующего в обществе процесса потребления в его воспитательной, развивающей личность сущности. Отметим только, что и К. Маркс, и Ф. Энгельс настаивали на творческом, недогматическом подходе к их научным положениям, изложению. Сегодня мы имеем для этого все возможности, учитывая то, что К. Маркс уже высвобожден с цепких рук марксистов (какие однако не оставляют надежд).

Выпуск газеты №:

№158, (2007)Section

Подробности