Политики сломали «лифт»

Кризисные явления, охватившие политическую систему в Украине, в первую очередь связаны с особенностью формирования «новых демократий», которые характеризуются мощной политической поляризацией общества, экономизацией всех сфер политики, правовым нигилизмом — когда каждый правовой или конституционный акт рассматривается с позиции тактической целесообразности взятия или удержания власти, а не долгосрочных государственных интересов, — временной дегуманизацией политической культуры и тому подобным.

Краеугольным камнем основных противоречий является борьба за контроль над собственностью и распределением функциональных полномочий, регулирующих взаимоотношения между владельцами и контролирующих бюджетные ресурсы. Кроме того, структурные изменения внутри общества существенно коррелируются мощными внешнеполитическими воздействиями со стороны основных мировых и региональных лидеров, которые пытаются формировать подконтрольные группы влияния для реализации собственных национальных интересов. В этих условиях реформа государственного управления тесно связана с трансформацией политической системы, которая находится в переходном состоянии «стихийного либерализма» и зависит, в значительной мере, от персональных качеств доминирующих лидеров, их окружения, а также от способности концентрировать в относительно короткий срок значительные объемы собственности и финансовые ресурсы.

ФАЗА «КОРПОРАТИВНОЙ ДЕМОКРАТИИ»

Из-за отсутствия системного (не путать с собственным или общим) видения общественных реформ, украинские политики, пока что в большинстве, предлагают формулу политической целесообразности «суррогатной демократии» конца XIX — середины XX в. умноженной на современный «украинский корпоративизм» основных финансово-промышленных групп.

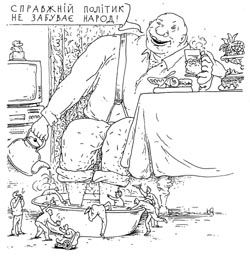

Попытка получить «сверхприбыль» (в широком понимании слова) во всех сферах общественного бытия, независимо от форм собственности и места в политической иерархии, без учета общественных интересов значительной (до 40%) части населения, провоцирует социальную и правовую апатию, делает невозможной открытую интеллектуальную конкуренцию и выхолащивает принципы реальной демократии, тем самым сужая воздействие гражданского общества на государственные институты и ограничивая доступ значительных слоев населения к социальной инфраструктуре и собственности.

За годы, минувшие после оранжевой революции, тема развития гражданского общества в Украине и его воздействия на государственные и политические институты власти широко обсуждалась не только в кругу государственных и политических деятелей, но и в среде ученых, журналистов и представителей общественных организаций.

Прежде всего, это связано с тем, что после президентских выборов 2004-2005 гг. в нашем государстве сложились уникальные условия для формирования зрелого гражданского общества, которое могло бы отвечать всем канонам мировой демократии. За это время политический истеблишмент не смог предложить рамочные, но обязательные для всех актеров, правила игры, которые бы стали базовыми ПРАВОВЫМИ НОРМАМИ для образования новых институционных традиций «общественного прогресса». Вместо этого, амбиции, в значительной мере непрофессионализм, в сфере общественных отношений и государственного управления превратили желания миллионов граждан в пропагандистские клише, укладывающиеся в тезис «власть превыше всего» даже тогда, когда эту власть политики обещают использовать на пользу собственному народу.

Однако в известной степени можно утверждать, что политический и государственный истеблишмент, декларируя общедемократические ценности, не смог предложить обществу действенный и эффективный, а главное ПОНЯТНЫЙ, механизм относительно реализации поставленных задач. «Пересічний», как сейчас модно говорить, украинский налогоплательщик в своем большинстве так и не понял своей собственной роли и доли в общественно-политических процессах, а особенно в сфере принятия государственных решений, от которых зависит его будущее. В худшем случае он статист, который обслуживает «ногами» на выборах политико- экономический бомонд, а в лучшем, и это действительно позитив, он пытается, независимо от государственных институтов, обогащаться и приспосабливаться к политической среде.

В этих условиях мощные финансовые, административные, информационные ресурсы основных украинских игроков были направлены на распределение политико-правовых полномочий и финансово-материальных ресурсов, которые бы могли удовлетворить интересы основных финансово-промышленных групп и их «политических лоббистов».

Украина вновь, как и в 1991 году, оказалась на переходном этапе. После «романтичено-номенклатурной», «государственно-капиталистической» и «олигархически-демократической» — украинское общество вошло в фазу «корпоративной демократии» (или «легализационного периода»), где ограниченное количество политико-экономических игроков при помощи финансов, политико-коррупционных услуг, информационных манипуляций, а также судебной системы, фактически сформировали новые правила игры, которые устранили граждан от прямого влияния на политические процессы, сделали невозможной интеллектуальную и кадровую конкуренцию, подменив их «партийным и императивным квотированием».

Возникает ситуация, при которой формируется искусственный разрыв между интересами политико-экономического истеблишмента, принимающего судьбоносные решения, и гражданами-налогоплательщиками, которых мы называем средним классом. В этих условиях формат отношений меняется, начинает пробуксовывать «социальный лифт», являющийся поставщиком «новых идей и новых людей», которые являются залогом жизнеспособности общества и его политических и государственных институтов.

КАК СОЗДАТЬ МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБЩЕСТВО

Показательно, что в экспертном содружестве дискуссия в основном идет вокруг принципов формирования гражданского общества, его соответствия стандартам стран западной демократии. Вместе с тем, на наш взгляд, следует говорить о построении не только гражданского общества, но и о построении следующей формы гражданского общества — мультимедийного общества, с новой классификацией субъектов политического процесса, четко определенными дефинициями права и собственности.

В целом, Украина должна декларировать ценности не столько партийной системы ХХ века, сколько гражданского общества с признаками мультимедийности ХХI века, ведь именно последнее выступает в современных условиях индикатором зрелости политических партий, с правом широкого выбора без исключений и ограничений.

Прежде всего, новое гражданское мультимедийное общество — это, общество, открытое для обмена информацией.

Во-вторых, это сложная плюралистическая система, объединяющая множественные формы общественной деятельности — ассоциации, клубы, профсоюзы, кондоминиумы — а партии являются только одними из сегментов гражданских институций. В данном контексте важной представляется «революция» в партийном строительстве, а именно появление политических партий, характерных для гражданского общества ХХI в. Вместе с тем, это возможно только при условии:

— создания условий для отделения бизнеса от власти (но не от политики, что практически невозможно и пока что не требуется при условии прозрачности и открытости);

— частичное отделение бюрократии от политики (бюрократия должна быть разделена на политическую (от партийных структур и тому подобное) и государственную (эффективных менеджеров).

Следующим признаком является независимая от государства плюралистическая система, которая может самостоятельно организовываться согласно гражданской инициативе. Эта система требует проведения реформ в социальной сфере, налоговой реформы, а также общей кодификации законодательства, приведения его к европейским стандартам.

Кроме того, гражданское общество ХХI в. должно характеризоваться стабильностью эффективного менеджмента, который действует по принципу профессионализма, порядочности (соответствия общепринятым нормам морали), патриотизма (доминирования не узкокорпоративных, а национальных интересов с компромиссным их сочетанием). В этой ситуации встает проблема сведения к минимуму вреда, который могут нанести обществу, по словам Карла Попера — «недостойные правители». Решить эту проблему могут совместно: эффективно действующий гражданский контроль, политическая оппозиция, независимые средства массовой информации и високопрофессиональная и адекватная изменениям власть.

И последнее — это правовое демократическое общество, где главным фактором выступает признание, обеспечение и защита естественных и приобретенных прав человека и гражданина. Речь, в первую очередь, идет о четко расписанной процедуре применения норм права, где суд является очень важной, но не главной составляющей демократического общества. И где ответственные политики пытаются держать баланс между рынком и социальной защитой, не прикрываясь демагогичной, независимо от своей политической расцветки, риторикой.

ТЕСТ ДЛЯ ВЛАСТИ И ОППОЗИЦИИ

Адекватная реакция на изменения, является интеллектуальным тестом как для власти, так и оппозиции. Это, в первую очередь, связано с тем, что в Украине теперь практически отсутствует конкурентный рынок интеллектуальной собственности, особенно в сфере управления. На сегодняшний день преимущественно «конкурируют» финансы, компромат, «лица» и организации обеспечения. Отсутствие же содержательной интеллектуальной конкуренции (не путать с агитационной полемикой) политических сил, приводит к тому, что у граждан по отношению к политической элите формируется стереотип «политической тусовки», а к партиям как к «демократическому» средству штамповки «вождей».

Еще раз подчеркиваем, что ситуация углубляется в негативном плане также тем, что в Украине не определились с:

а) общенациональной идеологией «национальных интересов»;

б) эффективными технологиями внедрения реформ общего управления государством;

в) юридически и политически ответственными кадрами, способными взять на себя роль локомотивов реформ.

Вместе с тем, несмотря на существующие проблемы, украинское общество созрело для создания условий интеллектуальной конкуренции в политике. Дело в том, что в политической жизни не существует стабильного комфорта, а доминирует жесткая конкуренция, где двигателем формирования политического и государственного лидера, на наш взгляд, является ОСКОРБЛЕНИЕ. Комплекс «лучшего» подталкивает не только к конкурентной борьбе, но и к «продаже» гражданам новых общественных услуг.

Отечественный средний класс, который только формируется, постепенно из объекта превращается в субъект политики, начиная самостоятельно ее создавать, иногда претендуя при этом на роль станового хребта общества. В этих обстоятельствах политики, общественные и государственные деятели должны стать субъектами конкурентных соревнований за право быть интеллектуальными провайдерами реформирования общества. Привлечение же рядовых граждан к экспертному содружеству позволит создать взаимное доверие и электоральную поддержку в принятии важных государственных решений.

День сегодняшний также требует новых интеллектуальных подходов и к пониманию формулы «гражданин-государство-общество». Речь должна идти о строительстве такого общества, где гражданин является главной социокультурной, экономической и информационной единицей и не должна подпадать на прокрустово ложе ограничений по типу «большинство-меньшинство» или же «государство с функциями арбитра и гражданин». Можно также говорить и о частичной продаже государством арбитражных функций третьей стороне, именующейся транснациональными корпорациями или же отечественными ФПГ, которые начинают распоряжаться по своему усмотрению, в зависимости от финансовых, административно-политических и информационных ресурсов, правами граждан, выдавливая последних на общественную периферию и, тем самым, провоцируя перманентный гражданский конфликт. Это очень важно, ведь сегодня 70% граждан не видят своего места в тех процессах и реформах, которые проходят в государстве.

Вместе с тем, становление гражданского общества не сводится только к таким явлениям политического порядка, как парламентаризм или демократия. Краеугольным камнем является система приоритетности прав индивидов и сообществ.

Общество чувствует фальшь со стороны современной «политической элиты», которая использует граждан как технологический инструментарий в борьбе за власть. В этих условиях выборы отстраняют граждан от власти, нивелируя основные качественные принципы демократии.

Идеал народовластия, даже в наших аморальных условиях, предусматривает, что граждане могут влиять на политику тогда, когда ОНИ ПОЖЕЛАЮТ, а не тогда когда этого захотят политики.

Вполне понятно, что вопрос собственности, а через него и «капитализация» украинской политики, ставят на повестку дня вопрос единой идентичности политического истеблишмента и создание традиций в соблюдении властных договоренностей, однако политический компромисс невозможен без активного участия миноритарных акционеров — украинского народа — которые легитимизируют политическую волю основных игроков. В случае, если этого не произойдет, перед нами открывается перспектива столкнуться, с одной стороны, с проявлениями авторитаризма, с другой — с постоянно действующими рецидивами несбалансированной системы с признаками квазидемократических ценностей.

Сергей ТЕЛЕШУН, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедры политической аналитики и прогнозирования Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, профессор Киевского Национального университета внутренних дел и Национального педагогического университета им. М. Драгоманова

Выпуск газеты №:

№109, (1996)Section

Подробности