Право на счастье

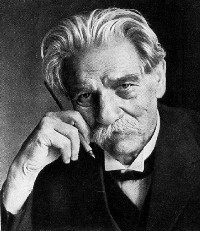

Альберт Швейцер

Его еще при жизни называли «гением человечности». Выдающемуся гуманисту ХХ столетия, неповторимому мыслителю, крупному музыканту-органисту и теологу, уникально самоотверженному врачу, более 40 лет лечившему африканцев в джунглях тропического Габона, лауреату Нобелевской премии мира Альберту Швейцеру 14 января 2000 года исполнилось бы 125 лет.

Ценность его наследия столь велика, что вспоминать о Швейцере только в редкие дни его юбилеев — непозволительная роскошь для человечества. Ведь Швейцер не столько учил жить достойно и милосердно, сколько дал живой и конкретный пример благородной жизни, без остатка отданной страдающим людям. Он имел полное право написать о себе: «Вместо того, чтобы пытаться в жестоких спорах добиться признания своих идей, я решил сделать свою жизнь своим аргументом. Я буду отстаивать то, во что верю, в терминах жизни, которой я живу, и тем, что я делаю. Вместо того, чтобы провозглашать свою веру в существование Бога внутри нас, я попытаюсь сделать так, чтобы сама моя жизнь и моя работа говорили о том, во что я верю». Иначе говоря, «истинная этика начинается там, где перестают пользоваться словами» (более ранняя мысль Швейцера). То есть гораздо важнее совершать самому добро, чем проповедовать его.

По Швейцеру, добро — это конкретный гуманный поступок, «личное деяние». А разве сейчас, на пороге ХХI века, в мире стало меньше зла, чем в годы, когда жил Швейцер? Но, к несчастью, подавляюще большинство из нас предпочитают ограничиваться словесным осуждением зла, остановившись на пороге конкретного дела. Швейцеру было это чуждо, гуманизм мысли, слова и поступка для него были неразделимы.

Через все свои основные труды по философии и теологии («Философия культуры», «В поисках исторического Иисуса», «Мистика апостола Павла» и другие) он проводил простую мысль: «Этика — это безграничная ответственность по отношению ко всему, что живет». В 1915 году, находясь уже в Африке, он вывел универсальную формулу своей философии: «Благоговение перед жизнью». Это значит: все, что унижает жизнь на Земле (любую жизнь, не только человеческую, но прежде всего ее), а тем более уничтожает эту жизнь, губит ее — есть зло. Высшее благо — воля к жизни, которая есть у каждого человека и у каждого живого существа. «Этика заключается, следовательно, в том, что я выказываю равное благоговение перед жизнью как по отношению к моей воле к жизни, так и по отношению к любой другой. В этом и состоит основной принцип нравственного», — пишет Швейцер.

Важны не теоретические рассуждения о добре и зле, считал он (хотя, являясь философом, вовсе не был им чужд). Исходный принцип, служащий фундаментом и побуждением к действию, по Швейцеру, прост и ясен, как солнечный свет: срывая цветок — человек совершает зло, спасая раненое животное — творит добро. В нравственности важно «не предаваться абстрактному мышлению, а оставаться элементарным», — считал Швейцер. Иначе человек способен найти изощренные аргументы в оправдание творимого им зла. Но зло остается злом даже тогда, когда оно абсолютно неизбежно. Поэтому «спокойная совесть — изобретение дьявола».

Как он стал человеком, вызывавшим уважение во всем мире — в Вашингтоне, Пекине, Лондоне, Москве и Токио? У него было счастливое детство: родители, пастор Луи Швейцер и дочь пастора Адель Шиллингер, воспитывали сына в молчаливой, сдержанной и строгой любви. Талант Альберта раскрылся далеко не сразу: в детстве, признавался Швейцер, «я был ленивым ребенком», но самодисциплина и воля к регулярному труду были ему привиты в семье тети в Мюльхаузене, где он окончил школу (всю жизнь Швейцер был благодарен ей за это, потому что без воли и ясного практического расчета он не смог бы много десятилетий работать врачом в условиях Африки).

Уже в 24 года Альберт получает степень доктора философии, затем быстро приобретает европейскую известность как специалист по творчеству Баха, теолог очень своеобразных взглядов (Христа он рассматривал прежде всего как человека своего времени, признавая его как величайший нравственный пример) и автор нескольких глубоких книг по этике (в частности, этике Канта). Поскольку его детство и юность прошли в Эльзасе, в то время — немецкой провинции, где принято было свободно владеть немецким и французским языками, и где были тесными связи с обеими культурами, труды Швейцера были одинаково популярны и в Берлине, и в Париже (но все же родным языком Альберт считал немецкий).

Короче говоря, к 30 годам его ожидала гарантированная счастливая карьера ученого и музыканта, была и прекрасная, благородная невеста Елена (будущая жена), много преданных друзей. Казалось бы, спокойно живи, как все. Но... На всю жизнь будущий старый Доктор сохранил воспоминания из детства: старая, измученная кляча, которую ведет крестьянин на убой, что-то шепча ей; собака, которую он, Альберт, в 9 лет нечаянно ударил кнутом по глазам и которая глядит на него человеческим взглядом, полным слез; птицы в зеленой листве, которых на его глазах друг расстреливает из рогатки... Обычно, когда к человеку приходит «зрелость», все это забывается. Швейцер не забыл. Эта память породила в нем милосердие ко всему живому. Зрелость же он понимал как сохранение всех заветных «наивных» мечтаний детства, подкрепленных волей к действию.

В 20 лет Альберт принял решение: до 30 лет посвятить жизнь музыке и философии, после 30 — непосредственно служить людям. Объясняя в старости этот свой выбор, Швейцер писал: «Все, чем ты более других наделен — здоровьем, природными дарами, работоспособностью, успехами, семейным благополучием, — ты можешь принимать как должное. Ты должен платить за них, ты в большей степени должен посвящать свою жизнь другой жизни». И когда пришел час, Швейцер сдержал данное себе слово. В 29 лет, в 1904 году, он увидел в журнале статью о жизни африканцев в Габоне: нет лекарств, врачей, ужасающая смертность... и решил твердо и сразу (несмотря на то, что даже часть друзей сочла его чудаком): его место — там.

Но нужно для начала получить медицинское образование. И Швейцер, уже профессор философии, на 8 лет становится студентом (!), получает диплом врача, едет в Африку, в забытую Богом и людьми деревушку Ламбарене и на собранные от продажи большей части имущества средства начинает врачебную деятельность. 53 года в общей сложности он исцелял людей в джунглях Габона: принимал роды, делал хирургические операции, лечил прокаженных (денежную часть Нобелевской премии мира он отдал, чтобы построить больницу для них), продлевал жизнь калекам и старикам, а кроме того, вел сложное больничное хозяйство, руководил строительством и ремонтом, поддерживал переписку со всеми континентами, писал труды по философии и музыковедению.... Он дожил до 90 лет, работал до последних дней и умер в сентябре 1965 года от старости. Умер тихо, как уснул.

В день Хиросимы Швейцер сказал: «Когда одной-единственной бомбой убивают сто тысяч человек — моя обязанность доказать миру, насколько ценна одна-единственная человеческая жизнь». Этому долгу он был верен до конца. Вот почему, когда после смерти старого Доктора к нему в больницу, в поселок Ламбарене, пришли десятки тысяч африканцев, напевая скорбную песнь: «Он был как отец нам...», — они могли говорить от имени всего человечества.

Выпуск газеты №:

№5, (2000)Section

Подробности