Возвращение парламентаризмаму

Состоялась презентация книг, которые дают новый взгляд на роль украинцев в Речи Посполитой

Какой была жизнь на украинских землях во времена Речи Посполитой? Паны, эксплуатация крестьян, восстания казаков — это, бесспорно, было. Однако если фокусироваться только на этих аспектах, то создается впечатление абсолютной беспомощности предков современных украинцев в Речи Посполитой. А, может быть, мы и в самом деле не имели тогда рычагов власти?

На самом деле имели. Просто она была в руках шляхты, а не казачества. А именно его выбрали в качестве почвы для создания нарратива украинской истории. Поэтому то, что было вне этой темы, — оказалось на маргинесе или превратилось в обобщения. Так на периферии общественного внимания очутилась история украинского парламентаризма.

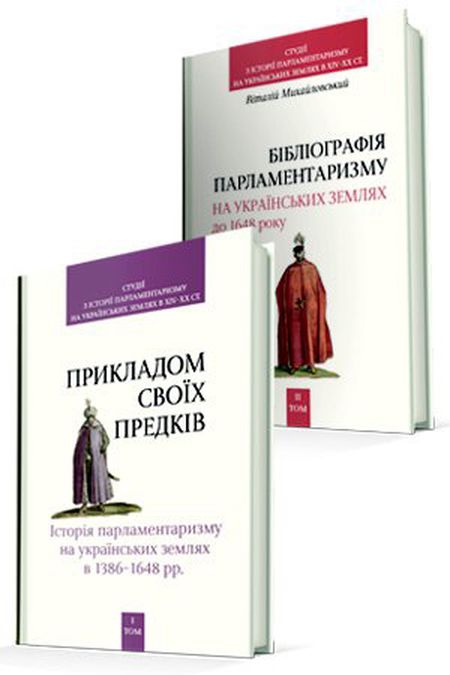

Исправить ситуацию взялось издательство «Темпора», положив начало серии «Студии по истории парламентаризма на украинских землях в XIV—XX ст.». Недавно в «Книгарні «Є» состоялась презентация первых двух томов из этой серии — «Прикладом своїх предків. Історія парламентаризму на українських землях у 1386—1648 рр: Польське королівство та Річ Посполита» (авторы — Алексей Винниченко, Петр Кулаковский, Виталий Михайловский, Игорь Тесленко) и «Бібліографія історії парламентаризму на українських землях до 1648 р.» Виталия Михайловского.

МАГНАТСКИЕ СТРАТЕГИИ ХVII в.

Одним из проявлений парламентаризма на украинских землях были сеймики. Это органы территориального сословного самоуправления. Как рассказывает Алексей Винниченко, доцент, кандидат исторических наук, который уже длительный период исследует эту тему, такие собрания проходили достаточно часто, в них принимали участие только мужчины. Обычно роль сеймиков была незначительной, например, избрание посла на Сейм. Но иногда, в кризисные периоды, как объясняет Алексей Винниченко, «они, по сути, перебирали на себя функции общегосударственного парламента. То есть вербовали войска, назначали налоги и, в принципе, действовали как региональные парламенты». В основном участие шляхтичей в сеймиках было добровольным, но не всегда.

«Нужно понимать: то, что себе могли позволить шляхтичи в Русском, Белзском, Подольском воеводстве (где не было таких мощных центров, которые притягивали к себе шляхту), не было возможным для шляхтичей Волынского, Киевского и Брацлавского воеводств, — объясняет Игорь Тесленко, доцент, кандидат исторических наук. — Там существовало достаточно жесткое разделение на «кланы», где патрон иногда «намекал»-требовал приехать на сеймик и проголосовать так, как нужно... Если бы этот шляхтич не приехал, то имел бы очень серьезные неприятности. Это видно из сохранившейся частной корреспонденции». Игорь Тесленко также рассказал, что таких «кланов» было около двух десятков. И, например, если говорить о князе Василии-Константине Острожском, то таких «агентов» у него насчитывалось около нескольких тысяч, и они могли действовать разными способами.

«Не все были приобщены к большой политике, бесспорно, не все принимали участие в сеймиках, Сейме. А если и принимали, то не обязательно в качестве лиц, которые голосуют. Вполне достаточно было, чтобы они просто физически приехали, — утверждает Игорь Тесленко. — Представьте себе Варшавский сейм, очень важный для их патрона. Несколько тысяч лиц торжественно, при полном параде, в золотом вышитой форме, въезжают с артиллерией в столичный город. Это производило очень серьезное впечатление на всех собравшихся, в том числе на оппонентов».

«МОДЕЛЬ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ КАК РАЗ И СОСТАВЛЯЕТ СКЕЛЕТ КАЗАЦКИХ РАД»

Причем глубинно постичь такое влияние, можно, поняв структуру Сейма, который состоял из Сената и Посольской избы (куда, собственно, и приезжала шляхта из сеймиков). И при такой системе, как отмечает Игорь Тесленко, «даже если Василий-Константин Острожский был обычно пассивен в Сенате, это не означало, что он проигрывает. Ведь все решается в Посольской избе, а там у него много людей. И там они будут принимать решение».

В целом, Сейм был своеобразным центром. «Это как раз то место, где мы видим спектр всей политической жизни. Недаром казаки стремились выслать посольство на Сейм. Недаром они хотели показать свою позицию не перед королем, а перед Сеймом — намного более широким представительством, в надежде на поддержку, огласку во всех уголках, сеймиках, которые делегировали своих послов», — комментирует доктор исторических наук Виталий Михайловский.

Петр Кулаковский, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой страноведения Национального университета «Острожская академия», рассказывает, что казацкие посольства начинают приниматься на Сейме после Хотинской победы, но уже в 1638 году, когда начался период «золотого покоя», это прекращается. Однако именно в этот период происходит заимствование элементов польского парламентаризма в казацкие рады: та же традиция сословно-представительских советов, инструкции, которыми завершались советы (что, как объясняет Петр Кулаковский, является рецепцией привычки шляхты подытоживать свои заседания общим документом, в котором были сформированы требования к королю и Сейму Речи Посполитой). Более того, историк утверждает, что модель парламентаризма Речи Посполитой как раз и составляет скелет казацких рад, зато традиции народного вече Киевской Руси уже были забыты, оставшись только в некоторых элементах.

«Именно тогда были сформированы основания, которые определили неизбежность превращения казаков в элиту, владевшую собственной идентичностью. И эту идентичность нельзя было интегрировать в Речь Посполитую. В конечном итоге, это завершилось восстанием Хмельницкого и созданием Украинского государства», — подытоживает Петр Кулаковский.

«СИДЯТ РЯДОМ. НО ДЕЙСТВУЮТ ЛИ СОВМЕСТНО?»

А каким было влияние представителей и чьи интересы они представляли? Относительно казаков, то их просьбы почти всегда игнорировались, для польской шляхты они считались обычными воинами, которые не имеют политических прав. Те, кому удалось попасть в Сенат и Посольскую избу, имели больше шансов быть услышанными. И они защищали не только собственные интересы, но и считались со шляхтой той территории, представителями которой были. Однако для более значительного влияния шляхте из украинских территорий нужно было объединяться во фракции. А относительно этого возникали трудности. «3 сеймика из Русского воеводства — более 20 людей. А они все вместе? Сидят рядом. Но действуют ли совместно?» — поднимает вопрос Виталий Михайловский. Так же и относительно Сената.

Например, магнаты, как рассказал Игорь Тесленко, вообще иногда были родом из Силезии или Мазовии. «Да, эта идентичность могла меняться, но регион, который мы с коллегами исследовали, слишком разный. Говорить о том, что все эти парламентарии защищали какую-то одну, общую идею украинскую — очень сложно. Мы не видим, как они объединяются, не видим их общую фракцию в Сейме», — подытожил Игорь Тесленко. И этот вопрос «разности», неумения договориться, помешал не только локально — в принятии решений на Сейме, но и не дал возможности создать Польско-Литовско-Русское государство. А таких шансов было два.

Об этом детально рассказал Петр Кулаковский. Первый шанс возник на Люблинской унии 1569 года. Как утверждает историк, одной из причин поражения этого замысла было то, что политические лидеры-шляхтичи, принимавшие эту идею (Кисель, Четвертинский и сподвижники), появились достаточно поздно, в 1630—1640 гг., когда уже шляхта была разделена, часть из них — полонизированные — приняли католицизм. А по словам Алексея Винницкого, тогда именно вера и территориальная принадлежность были факторами, определявшие идентичность.

Второй шанс был в 1658 году, когда казацкая элита выступила инициатором создания Речи Посполитой Трех Народов. «Но опять же казацкая элита была и не против, но шляхта украинских воеводств не могла поделиться с казаками властью. Более того, она даже не могла допустить их к уравниванию с собой». Именно поэтому и выступила против, хоть представители из Малой Польши, Литвы поддерживали идею такого союза.

«Наиболее лояльно относилась к этому шляхта Киевщины, поскольку в казацкой элите было очень много ее представителей — Виговский, Тетеря и другие. Зато Черниговская была против, потому что воеводство фактически переходит под казацкую юрисдикцию, и шляхта не может вернуться к своим территориям. — рассказывает Петр Кулаковский. — Кроме того, не нужно забывать об идентичности, она является весомым двигателем в создании таких территориальных объединений. Идентичностью у казаков все-таки было православие. То есть они добивались отмены унии. Тогда что делать с унийной шляхтой, унийным мещанством и духовенством, которые тоже русского происхождения, но не могут проникнуться этой идеей?»

В конце концов, замысел не был воплощен. Это можно считать поражением прошлого, но в то же время хорошим уроком для настоящего, в частности относительно того, какой должна быть украинская идея или идентичность. Практика показывает, что, положив в основу лишь один признак — этническое происхождение, веру, язык, не удается охватить всех украинцев. Так же если сосредоточиться на нарративе национальной истории только на нескольких слоях населения, это неминуемо приведет к искривленному образу самих себя.

Выпуск газеты №:

№213-214, (2018)Section

Украинцы - читайте!