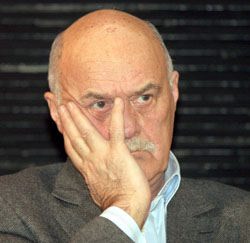

Станислав ГОВОРУХИН: «Я противник нравственного прогресса...»

Станислав Говорухин — режиссер, актер, сценарист, публищист, общественный деятель, политик. После авиакатастрофы, происшедшей во время съемок знаменитого фильма «Вертикаль», в которой Говорухину чудом удалось уцелеть, убежден, что Господь оставил ему жизнь, предназначая ее для выполнения особой миссии. И он выполняет ее, не отступая от собственной идеологии и собственных понятий справедливости, добра и зла. Он снял около двух десятков художественных, пять публицистических фильмов, написал 14 сценариев и три книги. Его актерские работы украсили многие фильмы известных режиссеров — достаточно вспомнить Сергея Соловьева и Георгия Данелия.

В режиссерском архиве киноработ Говорухина экранизация библиотечки романтики странствий, дорогая сердцу каждого из нас: «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Приключения Тома Сойера», «Дети капитана Гранта». Крылатые фразы из сериала «Место встречи изменить нельзя» цитируются уже более двадцати лет, сменяющими друг друга поколениями зрителей. Приверженцы суда Линча, активно ностальгирующие по железному кулаку советской эпохи, утирают слезы, сопереживая красно-коричневому «Ворошиловскому стрелку». На подъеме перестроечной искренности зрители заполняли залы кинотеатров, где прокатывали художественно-документальный фильм Станислава Сергеевича «Так жить нельзя», получивший в 1990 году премию «Ника». Затем один за другим выходят документальные фильмы «Вторжение», «Россия, которую мы потеряли», «Час негодяев» и книга публицистических статей разных лет «Великая криминальная революция».

С этого времени Станислав Говорухин с головой уходит в политику, становится депутатом Государственной Думы РФ, возглавляет Комитет по культуре. Политик он, на мой взгляд, не гибкий — его высказывания резки, позиция непримирима. С этим можно спорить и сложно принимать безоговорочно. Но, главное, он остается «киношником» и его вклад политика в «расконсервирование» индустрии российского кинематографа неоценим.

Небольшой перерыв в депутатстве, — сегодня он снова депутат Госдумы, — подарил зрителям его новую киноработу. Фильм «Не хлебом единым» (по одноименному и почти забытому роману Михаила Дудинцева) был показан киевским зрителям в рамках прошедшего в декабре в кинотеатре «Жовтень» фестиваля «Киновернисаж. Богдан Ступка приглашает друзей». Картина говорит со зрителем классически-интеллигентным литературным языком. Она предназначена не интернет-интеллектуалам, привыкшим львиными порциями потреблять быструю информацию, а тем, кто привык размышлять над страницами книги, ощущая истинный вкус настоящей литературы. В профессионально рассказанной киноистории видно бережное отношение постановщика к первоисточнику. Стильная черно-белая картинка — не претенциозное ретро, она предельно точна и логична для воссоздания атмосферы времени. Актеры, Виктор Сухоруков, Александр Розенбаум, хорошо известные зрителю, открываются своими новыми гранями, осваивая время и место в пространстве фильма.

Разговор со Станиславом Говорухиным состоялся на фестивале «Лики любви», который впервые в прошлом году проходил в Сочи, а некоторые дополнения получил на «Киновернисаже».

— Станислав Сергеевич, вы неоднократно в интервью различным СМИ называли себя традиционалистом. Мнение не изменилось?

— Конечно, нет. Я традиционалист и ретроград. Противник нравственного прогресса, потому что таковой в нынешних условиях ничего хорошего не несет. И это уже трагедия. Судите сами. Был период, когда все старые устои были разрушены. Потом дали свободу слова. И что? Пожалуйста, говорите. А сказать-то и нечего! Это касается не только жизни, но и кино, телевидения. Практически все фильмы снимаются по одному сценарию, нет института цензуры, редакторов, профессионалов нет, в конце концов.

— Погодите, а как же фильиы Сокурова или нашумевшее пару лет назад «Возвращение» Звягнцева?

— Мне кажется, что фильмы Сокурова, равно и Тарковского, вообще не имеют никакого отношения к кино. Хотя их фильмы называют одним словом — искусство. Трудно представить человека образованного, много читающего, который смотрит сокуровскую мутотень. Ведь все это мистификация, которая никакого отношения к кино не имеет. Уж лучше тогда смотреть «Антикиллер».

— Но, насколько я знаю, вы не апологет и такого кино. Вернемся к вашей последней работе. Почему вы решили сегодня сделать именно это кино?

— Трудно сказать, режиссер часто не понимает, почему он хочет делать это, а не то. То есть понимает, но интуитивно, сердцем. Словами часто и не выразишь. Кроме того, это в какой-то степени фильм про актера, про нынешний кинематограф, в котором один как Тарантино, другой — Ким Ки Дук, третий «косит» под Бессона. Все это так противно. Вот и решил снять кино своей юности, когда кино было на самой вершине своего расцвета. Мне хотелось создать атмосферу, будто фильм и снят тогда. Поэтому лента черно-белая. Поэтому стиль такой. Я не создал новое кино, а — хорошо забытое старое. Помните, в Экклезиасте: «смотрите, это новость», а ведь это уже было. И то, что не было, тоже было. Вопрос в том, что вспомнить хорошее — не грех. Вот мы попытались вспомнить хорошее кино, которое почитали не только у нас, во всем мире.

— Вы же прекрасно знаете сегодняшнюю ситуацию в прокате, о том, как и что делают прокатчики, на что ходит зритель, за что платит деньги. Сами подчеркивали не раз, что духовная планка опущена — ниже некуда. Какова будет прокатная судьба вашей картины?

— Думаю, судьба будет такая, как и судьба всех моих последних фильмов, начиная с «Ворошиловского стрелка», «Благословите женщину». Публика нынешних кинотеатров — тинейджеры, им нужны детские сюжеты, компьютерные съемки — это не для них. Кинотеатр уже не тот, люди, как правило, случайно туда заходят. Моя публика жива, никуда не делась — это люди читающие, воспитанные в другой системе. Им противен сам вид сегодняшнего кинотеатра, в котором слово «театр» — лишнее. Какой же театр, если заходишь — пахнет кухней; сел — рядом с тобой жрут что-то. Одним жаль денег на это кино, другим противно само кино, третьим противен репертуар и ничего хорошего они не ждут.

— Вы взяли в основу своего фильма настоящую литературу, что сегодня происходит не так часто, если исключить телеопыты последних лет, обернувшиеся к классике. А есть ли в современной литературе авторы, которые вас привлекают, соответствуют вашему мироощущению?

— Да, есть неплохая литература. Мне многие книжки нравятся. Например, роман «Головоломка», написанный двумя авторами из Риги. Это совсем не мое, но это хорошая литература. Абсолютно современная.

— Многим актерам вы дали путевку в жизнь. Ваша героиня, Светлана Ходченкова, уже второй раз снимается у вас. Как вы ее нашли?

— Это девочка из города Железнодорожный. Бывшая станция Обираловка, где Анна Каренина бросилась под поезд. Света училась на первом курсе, когда сыграла Женю в «Берегите женщину» — семнадцатилетнюю девочку и тридцативосьмилетнюю женщину. Внешне сразу было понятно, что это героиня, оставалось выяснить, потянет ли она внутренне. Рискнул, и оказалось, не прогадал. А сейчас уже глаз не могу от нее оторвать.

— Вы до сих пор являетесь членом Союза кинематографистов Украины. Вам не безразлично, что происходит в Украине с культурой, в частности с кинематографом?

— Ну, за что боролись, на то и напоролись. Так что сочувствовать особых оснований нет. Результат был ожидаем. Думаю, для того, чтобы кино возродилось, нужно, во-первых, внимание со стороны правительства. Во-вторых, нужны протекционистские законы, которые должен принять парламент. В России это давно сделано и как на дрожжах стало расти российское кино. Почему? Потому, что были временные законы о государственной поддержке, потому, что кино освобождено от НДС. Вы не представляете, сколько от меня потребовалось усилий, чтобы был принят этот закон, особенно сложно было освободить кино от НДС. Должно было поговорить с каждым депутатом, с каждым десятым выпить, обойти все кабинеты начальства, включая, премьер-министра. Нужно было создать в парламенте сильное лобби, чтоб отстаивать интересы культуры, искусства и кинематографа. У нас ведь придурочная интеллигенция, другого слова не могу найти, извините, она же мыслит только стадно. Зачем художнику сидеть в Думе? А чтобы защищать интересы своей отрасли, не свои личные, подчеркиваю! Шахтеры же посылают своего представителя, авиационная промышленность — тоже. Нефтяные магнаты засовывают туда десятки депутатов, чтобы отстаивать свои интересы. Политики, во всяком случае, в российском парламенте, давно уже нет. Есть отстаивание интересов отрасли, региона, часто — собственных.

— Но вы вновь вернулись в политику?

— Замучили. Я в Думе 10 лет провел. Последние четыре года чувствовал, что там не нужен. Сейчас вновь избрали — «призвали», стало быть. Да не уходил я из политики. Дума — не политика, я уже говорил об этом выше. Буду и дальше отстаивать интересы кино.

— А кино снимать будете, в кино вы нужны?

— В кино — нужен. Там остались без внимания десятки миллионов зрителей. На которых я, извините за нескромность, работаю. Они только на меня и рассчитывают. Ну, может не только на меня, еще на кого-то там. Но нас мало. Кто-то ж должен работать. Все ж работают на международные фестивали. А та публика, которая ходила в кинотеатр, которая так любит кино, о них кто подумает? Она ж не умерла еще!

— Каков был бюджет картины, ведь сегодня в России малобюджетное кино начинается от полутора миллионов долларов?

— Большой бюджет был, два с половиной миллиона. Еще рассчитываться и рассчитываться.

— В Москве, как, впрочем, и в других больших городах, остается все меньше уголков, в которых можно снимать старую Москву. Как удалось найти такую натуру и помогало ли вам правительство Москвы?

— Мы нашли уникальное место. Это двор Ракетного училища. Там целый городок. Выход из гостиницы «Москва» мы снимали тоже там.

— В фильме снимаются Розенбаум, Гришковец. Почему выбрали их, хотя по факту их работа — выше всяких похвал, решили так привлечь зрителя?

— Нет. Розенбауму эта жизнь просто близка. Во-первых, я знал его возможности, во-вторых, таким себе представлял этот персонаж. Ведь это — Воланд... Я никому не говорил этого, но роман Дудинцева — чистая схема «Мастера и Маргариты». Есть Мастер, есть Маргарита. Есть ее наперсница — Наташа. Рукописи не горят. И еще есть Воланд, который вытаскивает героя из ада, перенося его в другой круг ада, круг первый, где нужно и можно творить. Чистая линия Мастера. Причем, когда Дудинцев писал, он не читал и слыхом не слыхивал о романе Булгакова. Воланд, по Дудинцеву, из категории Королевых, которые сами посидели, потом стали работать на оборонку… Я был среди этих людей. Многих видел, знаю. Розенбаум просто блистает в этой роли, настолько он точен.

— Сегодня мы все хорошо знаем, чтобы картина имела успех в прокате, нужна большая и дорогостоящая реклама. Вы готовы к этому?

— Не большая, а грамотная. Завлекать тинейджеров не имеет смысла, им это будет совершенно не интересно. Можно затащить их в театр, но пользы от этого не будет. Надо завлечь в кинотеатр людей, для которых оно сделано. Ну, грубо говоря, я бы написал «Молодым людям до 30—35 не рекомендуется приходить на этот фильм, им будет не интересно». Они ведь, к несчастью, почти не читают.

— Фильм закончен, идет к зрителю, что дальше?

— Дальше деньги искать на другой проект. Есть рассказ, который мечтаю снять уже несколько лет. Называется «Пассажир». Хочу снять настоящий морской фильм.

— Какую нишу в XXI веке может занимать кинематограф?

— Кинематограф по-прежнему важнейшее из искусств. Если раньше в духовном воспитании молодого человека участвовали велики педагоги, то сегодня только кинематограф воспитывает молодежь. Его роль возросла в тысячу раз.

Выпуск газеты №:

№4, (2006)Section

Культура