«Мне лучше быть одиноким...»

Михаил Коцюбинский в переписке с женой

Эпистолярный жанр, кажется, потихоньку отходит в историю, уступая место мобильным средствам связи. Телефонные звонки и SMS не оставляют следа, и, может, исследователи новейшей литературы еще будут завидовать когда-то историкам литературы ХІХ и ХХ веков, которые получили в наследие целые эпистолярные залежи классиков. В любом случае, невозможно вообразить Г. Флобера, П. Кулиша, Л. Толстого, А Чехова, Лесю Украинку без сотен, тысяч писем, в которых отразилась история их жизни на фоне эпохи.

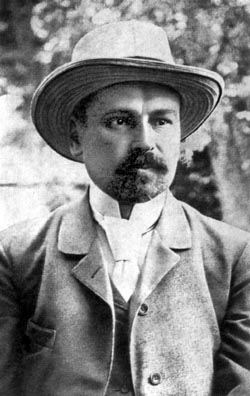

Михаил Коцюбинский (1864—1913) также принадлежал эпистолярной эпохе: в наиболее полном — семитомном — собрании его сочинений письма занимают чуть ли не больше объема, чем его проза. Вскоре в издательстве «Ярославів вал» выйдет книга, в которой 309 посланий писателя к жене Вере Устимовне. За незначительными исключениями, они печатались в академическом собрании М. Коцюбинского (1973—1975), хотя… Во-первых, печаталось тогда не все. Больше всего не посчастливилось письмам Михаила Михайловича последних месяцев его жизни, когда он лечился в киевской клинике. Возможно, распорядители решили, что в них многовато «физиологии», детальных «отчетов» о протекании болезни и ее лечении. Во-вторых, письма подвергались цензуре. Сокращались преимущественно упоминания о тех знакомых и приятелях М. Коцюбинского, которых цензура советской поры считала политически скомпрометированными. В-третьих, в академических изданиях эпистолярий принято давать в хронологическом порядке, а это значит, что и письма М. Коцюбинского к жене печатались вперемешку с письмами к другим адресатам, поэтому целостность сюжета (история отношений двух людей) невольно терялась. Собранные же под одной обложкой письма Михаила Михайловича к Вере Устимовне можно читать как своеобразную повесть, которая имеет свою завязку и развязку.

Переписка М. Коцюбинского с женой длилась семнадцать лет — от 1896 г. до середины 1913-го. Началась она в то время, когда Коцюбинский работал в составе специальной комиссии, созданной правительством для борьбы с филлоксерою. Переписке предшествовало личное знакомство. Произошло это в декабре 1894 года (приятельница Веры Устимовны Т. Шкуркина-Левицкая называет лето 1895-го). Коцюбинский приехал в Чернигов по приглашению Василия Андриевского, с которым вместе работал в составе филлоксерной комиссии. В январе 1896 г. Михаил Михайлович и Вера Устимовна поженились. Некоторое время супруги жили в Виннице. Но о домашнем уюте приходилось только мечтать, поскольку зимний отпуск быстро закончился; филлоксерная комиссия переехала из Бессарабии на Крымский полуостров, где нужно было вести ежедневные «битвы» с темно-зеленой тлей, которая истребляла целые плантации виноградников. Разлука с молодой женой была стимулом эпистолярного диалога. Так сложилась первая часть эпистолярной «повести» — крымская.

Кратко — об адресатке писем. Вера Устимовна Дейша (1863—1921). Закончила гимназию в Чернигове, потом училась на Бестужевских курсах в Петербурге. Ее социально-общественные идеалы формировались под влиянием народнического движения 1870—1880-хх гг. В 1893 г. за распространение нелегальной литературы В. Дейшу арестовали и заключили в тюрьму в Варшавской цитадели. В конце ХIХ века она опубликовала в галицких журналах несколько научно-популярных статей о ботанике. Имея четырех детей, Вера Устимовна находила время, чтобы заниматься и общественной работой (заведовала библиотекой в «Просвіті», была в этом обществе казначеем), служила, как и ее муж, в земстве. Во времена гетмана П. Скоропадского была арестована «за сына» — красного командарма Юрия Коцюбинского; вынуждена была выезжать несколько раз в различные города России. Умерла от тифа, усложненного воспалением легких.

Мемуаристы оставили не так и много свидетельств о Вере Устимовне. Вот какой запомнилась она Александре Аплаксиний — ее будущей «сопернице» — во время встречи в 1902 г.: «з підстриженим волоссям (у ті роки це було рідкістю), високого зросту, з квітучим, цікавим обличчям, з рішучими, трохи різкими манерами».

Крымские письма М. Коцюбинского имеют несколько сюжетов. Прежде всего — семейный: в посланиях — множество адресованных жене ласковых слов с характерной для Михаила Михайловича склонностью к ласкательно-уменьшительной лексике и изысканно-нежным обращениям; экзальтация чувств, интимное «вуркотіння», понятное до конца разве что самим влюбленным; беспокойство по поводу протекания беременности Веры; ожидание сына, которому еще до рождения «придумали» имя Юрий; множество бытово-житейских подробностей, которые касались повседневности… Как корреспондент Коцюбинский был чрезвычайно аккуратным: он ежедневно писал в различные концы по два-четыре письма, не позволял себе затяжных пауз в заочном общении с Верой Устимовной и от нее требовал/просил того же.

Письма с Крыма писал счастливый человек: «Тепер би я кожному порадив: не женись… коли хочеш бути егоїстом, коли не хочеш зазнавати великого й солодкого щастя — жити щастям і горем другого, мати приятеля — жінку, сподіватися Юрочка…» (19 октября 1896 г.). Потребность в задушевном «разговоре на расстоянии» у Михаила Михайловича — весьма сильная. Он часто сетует на уединение, которое его измучило. Со временем это состояние оформится как ощущение экзистенционного одиночества, о чем интересно написал в своих воспоминаниях «Червона лілея» Николай Чернявский («Я себе почуваю — самотнім. Зовсім, зовсім самотнім!.. Що б я не робив, про що б я не думав, з ким би не був, — я скрізь самотній», — зізнавався письменник).

Второй сюжет — общественный. Здесь надо вспомнить, что филлоксерная комиссия состояла в основном из членов «Братства тарасівців». Чтобы войти в нее, Коцюбинскому понадобилась рекомендация одесского юриста, члена местной «Громади» Михаила Комарова. Помощником эксперта Панаса Погыбкы, в партии которого М. Коцюбинский работал разведователем, был его хороший знакомый Виталий Боровик, выпускник естественного факультета, поэт и переводчик, один из организаторов «Громади». Среди разведователей — немало студентов из Одессы, Киева, Харькова, учителей народных школ, которых интересовала далеко не только филлоксера. Главной рабочей силой в комиссиях были молодые крестьяне с Полтавской губернии. Выполнения служебных обязанностей «тарасівці» по мере сил сочетали с народнический деятельностью. Обстоятельства этому содействовали, а относительно целей, то они вытекали из программного документа «Братства тарасівців», напечатанного в 1893 году в журнале «Правда». Целью провозглашался «лад, у якому немає місця ні панові, ні мужикові, ні визискувачеві, ні визискуваному, а є місце цілковитій національній родині, що складається з рівних поміж себе правом, можливо, однаково забезпечених національно свідомих братів-працівників».

Социалистический, народнический компонент в программе дополнялся, как видим, национально-освободительным. «Гурток цей мав цілком самостійницький характер, — вспоминал поэт Владимир Самийленко. — /Він/ мав завдання ставити українське питання на всю його височінь і ширину, щоб наблизити відродження України, культурне й політичне. Між іншим, члени цього товариства зобов’язувалися всюди маніфестувати своє українство, розмовляти в публічних місцях українською мовою й між собою і з чужими, щоб тим привчити ширшу публіку до того переконання, що мова українська є не тільки мужицька мова, як звичайно тоді писалося й говорилося. Кожен член Тарасівської громади повинен був, перебуваючи на селі, вивчити кілька дітей читати з української граматки, роздавати українські книжки і взагалі дбати про українізацію життя. До «тарасівців», між іншими, належали Іван Липа, Віталій Боровик, Євген Тимченко» (Самійленко В. Твори. — К., 1990. — с.592).

Это воспоминание В. Самийленко может пролить дополнительный свет на то, чем занимался Коцюбинский кроме выполнения обязанностей разведователя филлоксерной партии. Разговоры с местными людьми давали возможность для пропаганды в духе «Братства тарасівців». В одном из писем М. Коцюбинский рассказывает о своем споре с сотрудником комиссии А. Сиземским по поводу самостоятельности Польши, Кавказа, Крыма, Украины. Для «русского» либерала это не больше чем «красивые края, нужные России». «Коли більшість кацапів (я їх мало знаю) такі, то хай їм біс!», — резюмирует Коцюбинский. Характерна и деталь, которая касается украинского языка: «Капосна Лізе і досі не прислала мені вкраїнських карток — і мушу писати на московській, що мені просто неприємно» (1896, 10 октября). (яХотя, как вспоминала О. Аплаксина, работая в черниговском земстве, М. М. пользовался на службе исключительно русским языком).

«Тарасівці» решительно дистанцировались от «украинофилов», называя себя украинцами. Украинофилы в их глазах были не больше, чем пугливыми малороссами (тип такого страхополоха Коцюбинский высмеет в рассказе «Хо», в другом же рассказе — «Для загального добра» — мечтательно-сонным «патриотам» противопоставит деятельного народника Тиховича, которому отдаст немало собственных мыслей, сомнений, надежд, в конечном счете — и черты характера).

В письмах упоминается много имен, и то не только родственников: уже в «филлоксерный» период своей жизни М. Коцюбинский имел тесные связи со многими современниками, с которыми его связывал труд на общественном или же литературном поприще. Вот только несколько лиц с его круга, упомянутых в письмах с Крыма: харьковский юрист Николай Михновский, который вскоре напишет труд «Самостійна Україна», поэт и переводчик Владимир Самийленко, статистик и этнограф Валерьян Боржковский, писатель Борис Гринченко, которого шутя называли «Генералом», языковед Евгений Тимченко, буковинский издатель и писатель Осип Маковей, исследователь Востока Агатангел Крымский, «артельный отец» Николай Левитский, студент Тарас Малеваный, тот же Виталий Боровик… Преимущественно — это «братья», люди идейно близкие Коцюбинскому. К жене он также обращается как к единомышленнику, которому интересно все, чем живет ее муж. Затрагиваются темы политические, национально- культурные, часто вспоминаются прочитанные и пересмотренные журналы, книги, высказываются оценки и впечатления от лектуры. За интенсивностью духовного общения с женой крымские письма М. Коцюбинского, как по мне, наиболее яркие.

Еще одна сюжетная линия в крымских письмах — «экскурсионная». Вера Устимовна не раз читала «записки путешественника», который любит основательно описывать те места, где ему пришлось побывать, фиксирует свои впечатления от увиденного. Глухие улочки Алушты, татарские дома, море («синє, аж чорне», что «білою піною б’є об берег»), — все это вызывает у Коцюбинского желание прибегнуть к словесной живописи. Он и в письмах сознательно или бессознательно оставался художником, который делает зарисовки для будущих больших полотен. Особенно поражает «отчет» о путешествии в Кузьмо-Дамиановский монастырь около Алушты. О нем речь идет в четырех письмах! Уже в 1990-е М. Коцюбинского укорили за любовь к «гастрономическим перечням», — а тем временем ботанических перечней у него куда больше. Царская дорога, которая ведет к буковому лесу, панораме гор, корни деревьев, которые цепляются за камень, зеленый, похожий на бенгальский огонь, свет леса, цвет шафрана под ногами и шелест буковых орешков, которые падают, как дождь, — как много картин и ботанических деталей из мира природы попало в «бинокль» и очки «микроскопа» Коцюбинского-путешественника! Невольно узнаешь в этих эпистолярных заметках руку мастера пейзажа, искателя красоты, неоромантической прозе которого присущ именно контраст красивого и чудовищного. Есть такие противопоставления и в описаниях монастыря, который разочаровал писателя («серед розкішної чистої природи — монастир з його «братією», святощами та забобонами — здається якоюсь гидкою плямою, смердючою купою гною»).

Осенью 1896 г. Вера Устимовна приезжала к мужу в Крым. Рождение сына обострило желание М. hКоцюбинского перебраться в Чернигов. «Боже, коли б уже звідси, коли б уже! Так мені хочеться бути вже біля тебе, так я вже змучився тою самотою, так мені дорого коштує розлука ота! Особливо, коли знаєш, що й тобі без мене не дуже солодко, що ти потребуєш рідної й близької душі», — писал он 3 ноября 1896 г. Однако для того, чтобы переехать на проживание в Чернигов, нужно было согласие губернатора, а тот в свою очередь должен дождаться разрешения от департамента полиции. Пережидать, пока сработает бюрократическая машина, Коцюбинскому пришлось в Житомире, где он сначала заведовал конторой газеты «Волынь», а потом работал редактором отделов «Хроника» и «Свет и тени русской жизни» этой же газеты.

В Житомире М. Коцюбинский жил полгода — с ноября 1897 г. до марта 1898 г. — а писем к Вере Устимовне написал около семидесяти! В них немало сетований на рутину редакционного труда; на издателя Когена, с которого нужно было буквально «вытягивать» собственную же зарплату; на цензуру… Кажется, он и в себе целиком сознательно поселил «внутреннего цензора», — недаром же несколько раз сознавался Вере Устимовне, что «Волынь» — не та газета, в которой стоит «виявляти себе». И все же, даже такой «паршивий орган», как «Волынь», М. Коцюбинский пытался использовать для украинского дела. Заказывал статьи Б. Гринченко, «проталкивал» на страницы газеты публицистику Д. Мордовця, в которой затрагивались национально-культурные темы, утешался, когда в библиографическом отделе появлялась информация об украинских изданиях. Писал и сам. Иногда оставался удовлетворенным h— как в случае со статьей о П. Кулише, которую впоследствии перепечатали газеты и в некоторых других городах России (в частности, в Одессе). Какое-то время надеялся написать повесть «на тлі газетному». В конечном счете, наступил момент, когда Коцюбинскому показалось, что его усилия были не такими уже напрасными: газета начала лучше продаваться.

Однако, в общем, ничего радостного для себя в житомирских буднях Коцюбинский не видел. Деньги, нужда — одна из постоянных тем его писем. За гостиничный номер «нема чим платити», — жалуется он жене; «маю ще лиш на 2 обіда, а тютюну нема» (21 ноября 1897 г.). Близких людей в редакции не нашлось, а вне ее… Тот, считая себя писателем, надоедал Михаилу Михайловичу многочасовым чтением своих «недолугих» писаний (В. Кравченко), другого никак не удавалось застать дома (Г. Мачтет). Но, знакомство таки состоялось, и как раз в доме Г. Мачтета Коцюбинский чувствовал себя довольно хорошо. Иногда выпадала «культурная программа»: то концерт, после которого «цілу ніч снилась музика, особливо скрипка», то опера «Кукольный дом» Г. Ибсена, то такое чудо, как синематограф, который привеззли в Житомир, чтобы показать один только сеанс.

Начало. Окончание читайте в следующем выпуске страницы «История и «Я»

Выпуск газеты №:

№219, (2005)Section

История и Я