С верховьев и низин...

Место критики в национальной культуре — глазами самих критиков

Каково же сегодня состояние этого здания? Кто здесь живет, требует ли оно немедленного ремонта или, может, уже и ремонтировать поздно? Мы задали самые актуальные вопросы, пригласив к нам весьма интересных, неординарных гостей, ведущих критиков театра — Валентину ЗАБОЛОТНУЮ, Олега ВЕРГЕЛИСА, Ольгу СТЕЛЬМАШЕВСКУЮ и кино — Сергея ТРЫМБАЧА.

ЗАЧЕМ НУЖНА КРИТИКА

— Собственно, тему нашей встречи можно сформулировать так: «Культурный процесс. Критика». Но сначала хотелось бы узнать, существует ли вообще такой общественный институт, как критика?

Валентина ЗАБОЛОТНАЯ: — Могу сказать, что я счастливый человек, потому что занимаюсь любимым делом. На это дело меня вывела судьба, потому что я хотела быть артисткой, но очки надела очень рано в детстве, и дед, легендарный актер Амвросий Бучма, мне сказал, что «у актрисы должны быть выразительные глаза, а они у тебя слепые». То, что режиссура не женская профессия, я тоже довольно рано поняла. Оставалось театроведение. Я довольна своей творческой судьбой. Именно потому, что она дает мне возможность видеть в целом сам процесс, не только театральный, но и творческий, так как театр впитывает в себя все виды искусства.

— В чем нужность критики?

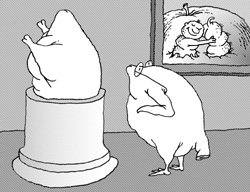

В. З. : — Я ее трактую как зеркало. Я своим критическим анализом пытаюсь подставить это зеркало творцам, которые в своем творческом процессе иногда не замечают недостатков. Пусть кто- то обидится и скажет, что зеркало кривое. Это его дело. Мое дело — войти в систему эстетического мышления конкретного художника в конкретном произведении. И таким образом я могу показать человеку нестыковки, недоработанность, какие-то провалы, скажем так.

— Давайте возьмем несколько более широкий контекст. Интересно ли вам писать о том, что вы пишете? Резонирует ли что-то?

В. З. : — Мне есть о чем писать, я многое вижу. Меня приглашают фестивали. Только что приехала с «Театрального Донбасса-2004». В провинции есть интересные вещи.

— А что такое провинция?

В. З. : — Это передний край, это пограничье. Есть просто уникальные коллективы и вещи. Скажем, на острове Хортица работает театр под французским названием «Vie» — «жизнь». Изысканный, интеллектуальный, чрезвычайно эстетичный театр. Или Кривой Рог — здесь есть уникальный театр под названием «Академия движения». Это не балет, не совсем чистая пластика, скорее пантомима. Есть прекрасные сценографы, скажем, в Ивано-Франковске... А то, что интересные актеры есть в каждой труппе, — даже и доказывать не нужно.

— Но насколько оно действенно?

В. З. : — История искусств показывает, что на рубеже столетий, а мы его как раз переживаем, всегда есть взрыв поисков. Что-то активно отмирает, что- то в этом хаосе постепенно рождается.

— Хотелось бы немного и кинокритику побеспокоить. Уважаемый Сергей, по вашему мнению, можно ли говорить о том, что есть культурный процесс, или это фрагментарные явления?

Сергей ТРЫМБАЧ : — Что делает критик? Это не работа в понимании обычного человека, потому что она не имеет какого-то опредмечивания. Вот я иду на фестиваль, смотрю в том же Берлине 50—60 фильмов. Ну и что с того? То есть — какую реальность я способен донести до вероятного читателя и зрителя? Это просто: ну я опишу одну чашку, вторую чашку, третью чашку. Ну и что? Ничего не задастся в вашем сознании от моих сообщений о том, что это чашки. А если я опишу определенную идеальную конструкцию… То есть я пытаюсь понять, кто же такие эти художники, мои современники, что их волнует, какие комплексы их мучают, какие идеалы ими руководят и т. д. Вот это, собственно, я думаю, и есть работа критика. Критик работает с определенными идеальными реалиями, с тем, что проигрывается так или иначе в умах и сознании. Другое дело, что я могу это оценить по-разному.

— Можно ли сказать, что у нас есть протяженность культурного процесса, что формируется какая-то новая культурная реальность, новые ценности?

С. Т. : — Я вчера смотрел хронику рубежа 80—90-х, и у меня так защемило сердце: вспомнил, как это начиналось, насколько оно светлое, чистое по сравнению с сегодняшними реалиями, когда мои разговоры сейчас подслушивались, как выяснилось, частные, и это не стыдно даже сказать, понимаете? То есть сейчас ничего уже не стыдно. В начале 90- х стыд еще был. Да, как это было и в начале ХХ века… То была иллюзия или была надежда, что мы действительно эту новую реальность родим. Но родили какой-то кошмар, когда все дозволено по известному принципу.

— Это интересно именно потому, что вы представляете разные сферы искусства.

С. Т. : — Культурный процесс не отъединен, не изолирован от состояния морали. Когда мы, украинцы, начали искать себя, как и в 20-е годы было... Наше идеальное где-то запрятано. Нам нужно отрыть это сокровище. Черт его знает, где оно спрятано… Вся украинская история до сегодня — такой театр и такое количество масок, что не добраться до чего-то живого. Важно понять, что мы есть, что такое нация, что нас объединяет. Мы этого еще не нашли, и потому сегодня царит раскол.

В ПРОСТРАНСТВЕ ЖЕЛТОЙ ПРЕССЫ И ОПОПСЕНИЯ ЖИЗНИ

Олег ВЕРГЕЛИС: — Знаете, я вспоминаю другие вещи. Вот мы сейчас говорим, что тогда была светлая эпоха, сейчас темная. Но, по-видимому, все похоже, просто фокус разный. Я вспомнил название поэтического сборника Ивана Франко «З вершин і низин». Мы говорим о том, что на вершине. А я вспоминаю с низин. Когда-то тираж журнала «Советский экран» достигал где-то двух с половиной миллионов экземпляров. И там публиковались ведущие критики. Это была массовая аудитория в селе, в городе. Люди выписывали, читали эту критику, и критика глупому не учила. Хотя там были советские клише, догмы. Это была другая атмосфера. Сейчас мы живем в пространстве желтой прессы и массовой культуры. Она задавила наши мозги, нашу мечту о чем-то светлом и высоком своими тиражами, своим нахальством, своей неотвратимостью. Вот то, что существует. Иногда не спишь ночью, думаешь о спектакле того же Някрошюса «Вишневый сад»: Господи, а кому же это нужно?! Недавно мне позвонил человек из одной газеты: напиши об Алле Пугачевой. Ну сколько можно? Но написал. И масса звонков, и радости полно, и реакция бурная, понимаете? Някрошюс не нужен, нужны эти истории. Хорошо это или плохо, я не знаю. Мне кажется, сейчас критика может быть интересной. Но это критика частного взгляда, а не вершины, какие-то горизонты. Это интересно только при условии индивидуальности за рамками тех законов, которые нам навязывают.

— Возможно, нынешнее состояние — это плата за грехи тоталитарного прошлого?

С. Т. : — Тоталитаризм, собственно, — модель патриархального общества. Есть глава, отец родной, все остальные словно дети, которые мало за что отвечают. Есть и четкая иерархия ценностей. Но как только тоталитаризм начинает шататься, вся иерархия летит вверх тормашками. Перестройка и 90 е— это действительно обвал общественных конструкций. То есть мы живем во времена, как говорил Лев Толстой, когда «все перевернулось и укладывается вновь». Другое дело, кто «укладывает» и что из этого выходит.

— Все участвуют в этом укладывании. Поэтому мы и говорим как раз о том, рождаются ли в этом процессе какие-то новые ценности.

Ольга СТЕЛЬМАШЕВСКАЯ : — Я рассуждаю с другой точки зрения, потому что воспитана на классической школе — музыкальной и театральной. А отошла от этого в силу именно этих переломов... Я никогда в жизни не думала, что буду заниматься пиаром. Мои родственники уверены, что я занимаюсь чем-то неприличным. Я, по-видимому, перешла, наверное, в категорию людей, работающих на массового потребителя, который должен купить определенный продукт, который мы называем культурой.

С. Т. : — Псевдокультурой.

О. С. : — Или псевдокультурой. Это сфера обслуживания, я считаю. Хотя, естественно, в наших силах направлять это в ту или иную сторону.

— Как вы, в таком случае, оцениваете процесс?

О. С. : — Происходит опопсение всей жизни. Я никогда не была сторонником того, что всех нужно, как в советские времена, загонять в театры, филармонии и тому подобное. Может, кстати, происходящее сегодня является следствием того, что все мы раньше были обязаны ходить в театр, приобщаться к официальному искусству, интересно это нам или нет. Культмассовые походы, все эти распространения в нагрузку билетов на предприятиях… Тех же людей, которым это было действительно интересно, сейчас уже нет — в основном эмигрировали. А на их место пришли другие, к культуре безразличные. Человеку легче приспособиться к тому, что проще, чем к тому, что требует усилий.

В. З. : — А вам не кажется, что мы сейчас переживаем ту же ситуацию, которую переживали наши предшественники после 1917 года? Смотрите, что происходило тогда и происходит сейчас. Мы пережили революцию, смену социально-политической системы, и эта волна всегда накрывает в первую очередь кого? Интеллигенцию. Носителей культуры. И на поверхность выходит плебс, который не является носителем культуры, и не имеет потребности в ней. И то же происходит сейчас. На поверхности легче, проще. Интеллигенция же проклятыми вопросами мучается.

— Но ведь мы уже 13 лет живем в новой стране. Уже ведь нужно эти перемены пережить. Уже выросло целое новое поколение.

В. З. : — Потерянное поколение.

— Но ведь, если посмотреть на историю искусства, лучшие произведения создавались именно потерянными поколениями.

С. Т. : — Посмотрите, что произошло в кино. Вот начинали в 1991 году с надеждами, что теперь в свободном независимом государстве расцветем, прогоним эту публику чиновную. В 1991-м году игровых фильмов делается 68, большая часть из них сделана независимыми студиями. В 92-м — 68, в 93-м уже 43, в 94 м уже около 20-ти, а потом просто доходит до 3 — 4. Кинотеатры разрушаются и перепрофилируются, известная всем история. Я еще помню, когда «Сталкер» Андрея Тарковского шел 2 месяца, по-моему, в кинотеатре «Киев» и на неделю заранее были проданы билеты. Была такая публика, смотрели 2 месяца Тарковского. Сейчас кинотеатры снова заработали, но там кино только одного пошиба, только Голливуд. А для остального кино просто не находится места, и не только у нас. Действительно, несколько поколений советских людей, они же и есть, возможно, главный результат этого патриархального советского общества. Мы ни за что не отвечали. И когда вся эта революция случилась, мы сложили руки. Вот, собственно, главная беда — люди мыслят по-старому.

В. З. : — Мне кажется, что Украина — трагическое государство из-за того, что ее народ и его наиболее мыслящая прослойка веками воспитывались как рабы. А раб не может продуцировать ничего конструктивного. Только грязь и бунт.

— Но ведь, согласитесь, уже 13 лет прошло, и выросла более-менее свободная генерация. И там есть много умных, чувствительных юношей и девушек. Разве они потерянные?

О. С. : — Любая генерация делится на тех, кому действительно что-то нужно, кто будет двигаться дальше, и тех, кому ничего не нужно, нет интереса к жизни. Но я хотела бы затронуть другую проблему. Ведь мы все время жалуемся, что вот мы были под Россией, под Польшей, еще под кем- то. То есть все время находятся какие- то внешние причины, или же...

С. Т. : —...комплексы...

О. С. : — Да, комплексы, которые вынуждают нас все время говорить, какие мы несчастные.

— Это как-то лечится?

О. С. : — А как же! Однако для этого, наверное, необходимы весьма серьезные процессы извне, которые, по-видимому, нельзя желать молодому государству. Когда ожидать культурного взрыва?

КОГДА ОЖИДАТЬ КУЛЬТУРНОГО ВЗРЫВА

— К сожалению, культура ни в какие времена — ни в хорошие, ни в плохие — не способна вылечить.

О. С. : — Потому я и думаю, что, к сожалению, и мы, и наши дети даже, вряд ли увидим желанный культурный взрыв в Украине.

О. В.: — Возьму на себя смелость возразить. Мне кажется, что какие-то прецеденты все же есть. И, кстати, они возникли именно как продукты пиара. Для меня в театре этот феномен — Андрей Жолдак. И никуда вы от того не денетесь. Он первополосный, он на вершине. Но я чувствую, что этот персонаж — продукт пиара, а не интуиции, гения, творческого недосыпания. Я уверен в этом. Или уважаемый Юрий Ильенко — тоже продукт колоссального самопиара. Хороший фильм или плохой — какая разница? Ему дали денег именно под народный фильм, чтобы люди поняли: вот Украина со слезами, героями, с идеей.

С. Т. : — Он пообещал именно народный.

О. В. : — «Сибирский цирюльник», только без матрешек. А он сделал для себя, это его право, наверное. Здесь я не могу спорить. Идем дальше. Что сейчас в центре самопиара? Телевидение. Сейчас все оттуда идет. И будут сейчас на Довженко варить сериалы. Даст бог, выйдет один хороший из них. А потом и кино возникнет. Из какого-нибудь незаметного клипмейкера выйдет хороший режиссер...

— Мы говорим о той части, которая наиболее заметна...

С. Т. : — Кстати, недавно прошла неделя украинского кино. И неожиданно — с довольно большим зрительским интересом.

— А почему неожиданно?

С. Т. : — Потому что кое-кто, когда эта идея возникла, решил, что это попытка сделать четкий диагноз, что украинское кино уже никого не интересует. А на самом деле на того же «Мазепу» двух залов не хватило. На фильмах «Мамай» и «Тайна Чингисхана» без пяти семь вынуждены были просто закрыть двери Дома кино и никого не пускать. И толпа стояла под дверями.

— Однако, не содержится ли в этом определенной неполноценности — показывать отечественное кино бесплатно на фоне дорогих, но пустых и вульгарных американских блокбастеров? Чем тут гордиться?

С. Т. : — Я не горжусь — я констатирую, что есть такой факт. Но что, собственно, произошло, кроме этого, за эти годы? Скажем, в 1960-е — откуда в украинском кино возникло такое явление, как «Тени забытых предков»? И в общем это школа поэтического кино, и, кстати, не только на студии Довженко. А «Киевнаучфильм» 1960-70 гг.? Соболев — это просто было суперъявление, на его фильмы тоже очереди стояли. Были определенные среды, продуктивные зоны, порождавшие те или иные явления. Сегодня снова нужна такая среда.

В. З. : — Из семей украинских Лысенко, Косачей что-то все-таки ведь выросло.

С. Т. : — Да. Из ничего и рождается ничего. И сегодня главная угроза именно в этом. Киностудия Довженко превращается в кинофабрику. Другого варианта действительно нет... Но нужно подумать о том, каким образом это делать. Скажем, французская «новая волна» возникла в начале 50-х гг. из группы критиков. Трюфо, Годар сначала писали о кино, а потом сами стали режиссерами. А почему? Потому что они выработали художественную идеологию и взялись ее реализовывать. Они понимали, что французское кино находилось в определенном кризисе после войны. И они не искали, а сами создали продуктивную среду.

В. З. : — Ваш союз все-таки тоже пытается эту среду создавать. А Союз театральных деятелей Украины, с ответственностью говорю, в состоянии абсолютной стагнации. Мы давно не обсуждали театральных сезонов, не общались по вопросам истории украинского театра. Сейчас нужно ее переписывать, закрывать «белые пятна». Никто этого не делает. А вообще я вас поздравляю с тем, что нас с вами не существует. Кинокритиков, театроведов, искусствоведов нет в перечне государственных профессий.

— Даже журналистов нет.

В. З. : — И журналистов нет. А это тоже говорит о сознании нашего государства и отношениях с культурой. Мы говорим все-таки о критике в основном для художников. Но что мы можем для читателей наших газет, журналов? Каково наше влияние на тех, кто потребляет искусство? Я думаю, что когда обычный человек идет в театр, в кино, смотрит что-то, переживает, ощущает, он прочитает, возможно, нашу статью, и, возможно, увидит, что я вот тоже так думаю. Мы помогаем людям осознавать свои чувства от искусства. В идеале, конечно.

О. С. : — Маленькая реплика относительно критиков. Среди них есть категория, условно говоря, «журналистов». «Журналист» берет готовую статью из другого издания и адаптирует ее к массовому журналу. Я очень хорошо знаю эти технологии. А потом открываешь журналы, начиная от «Пентхауза», и — где-то ты все это уже читал. Вот такая категория очень хорошо пасется на критической ниве. А зрители уже делают свой выбор в зависимости от этого. Вот вы говорите — Жолдак. Он, действительно, занимается немного и попсой. Но ведь здесь, в Киеве, он не нужен, его отсюда выдавили. Сейчас он и там, и там, и в Москве, на него ходит публика.

В. З. : — Даже здесь начали ходить.

О. С. : — Потому что он упорно делает свое дело. И он, и Поплавский, и Данилко-Сердючка делают свое дело. Каждый в меру своих возможностей.

С. Т. : — И своего нахальства.

О. С. : — А также тех же продюсеров, пиарщиков.

С. Т. : — Действительно, без пиара никто сегодня никуда... Мы живем в эпоху телевидения. Тотальное давление. Ты вынужден смотреть Голливуд, Голливуд, Голливуд. О чем тогда можно говорить, если отечественный продукт просто нефункционален.

О. С. : — Но была ли хоть единственная попытка создать фильм, на который пошли бы не критики, не люди, близкие к кинопрофессии, а обычные зрители? Мы несколько сезонов привозили сюда российские ленты с фестиваля «Кинотавр», например, «Любовник» Тодоровского. И у него был действительно массовый успех. А в нашем кино не было даже попытки сделать нечто подобное.

— Но ведь, получается, зрители не различают российское и украинское искусство, и это признак глубокого мировоззренческого кризиса. Ведь без своей идентичности невозможно вписаться в мировой культурный процесс.

В. З. : — Поэтому я с большим уважением отношусь к художественному руководителю и директору Донецкого академического театра Бровуну. Он принял театр, куда просто никто не ходил. А он мало того, что вернул зрителя в зал, так еще и принципиально держит курс на украинскую культуру, украинский язык. В частности, все детские спектакли он ставит только на государственном языке. И это — в Донбассе, который действительно очень русскоязычный, индустриальный. Он и ведет как раз такую политику на возвращение украинского самоуважения.

С. Т.: — Россия — хороший пример. Еще несколько лет назад кино там тоже было в упадке. А с приходом Путина пришло и осознание необходимости формирования новой национальной идеологии, и о кино вспомнили. Там свои мифы. На самом деле кино — не телевизионное, не сериальное, а прокатное — финансируется почти на 100% из бюджета. То есть это рассчитано снова на культурное завоевание.

— Что это за установка: дай деньги — так мы побежим? На самом деле, по-видимому, нужно говорить об определенных идеях и их качестве.

С. Т. : — Я просто пересказываю факт — там это все государство финансирует.

О. С. : — Потому что для них это инструмент, хоть как мы не любим это слово, идеологии. А у нас идеологии просто нет.

ХРОНИКА, ФИКСАЦИЯ, ПРОВОКАЦИЯ

— Позвольте задать не столько идеологический, сколько бытийный вопрос. Всем известно, что кино у нас в коматозном состоянии, театр тоже далеко не в лучшем состоянии. Тогда — каков смысл в существовании критики как таковой?

С. Т.: — Я уже говорил, что критика, во-первых, дело многофункциональное. А во-вторых, она же привязана не только к сегодняшнему дню. Если завтра вообще не будет украинских фильмов, то что, — я погибну как профессионал? Нет. За последние годы ни разу, ни дня у меня такого не было, чтобы я не знал, о чем писать. Мы ведь пишем не просто о фильме, о кино, а о каком-то духовном, идеальном процессе, который происходит в нашем коллективном сознании. Желательно ухватить, что происходит, узнать, понять. И в этом основа профессии. Мы должны быть честными и бескомпромиссными в самооценке. Поскольку когда нет этой честности и соизмеримости предметов, то тогда мы поддерживаем какую-то причудливую, нереальную конструкцию. Вот Параджанов хотел снимать фильм о лилипуте, который завещал себя похоронить в огромном гробу. Вот иногда происходящее сейчас похоже на то, как лилипуты таскают в гроб какие-то большие предметы. Они думают, что они будут выглядеть больше на фоне больших предметов, а выглядят еще больше лилипутами. Вот критик по определению должен иметь гражданское мужество. Чтобы сказать, что мы все-таки лилипуты. Чего нет, в чем мы ущербны... Поэтому и критик ценится только тот, который имеет и собственное измерение, и собственный мир.

В. З. : — Я лично вижу смысл своего существования в том, что зрителям, читателям пытаюсь раскрыть глаза и пробудить их сознание относительно восприятия художественных ценностей. Назвать, что хорошо, что плохо с моей точки зрения. Они могут со мной не соглашаться, это их дело. Это раз. Я уже говорила о зеркале для специалистов, для художников. Чтобы они увидели свои недостатки и свои достоинства. И третье — я лично пробую немножко заглянуть вперед и подсказать творцам, что есть, возможно, перспективного и ценного. И последнее. Мне просто нравится этим заниматься.

О. В. : — Вот я прихожу на работу и думаю: хорошо, я буду об этом писать, потому что мне это интересно. То есть идет фиксация какая-то. Критик — это хроникер, а не третейский судья или управдом. Давайте балансировать, давайте писать даже о телевидении. Иногда я даже ощущаю резонанс какой-то. То есть это ловится, это не бессмысленное занятие. И последнее. Дело также в нас самих. Хочется самовыразиться, представьте себе, спровоцировать что-то. А иначе какой смысл этим заниматься? Провокация — тоже часть культурной жизни. Она дает какие-то флюиды, какую-то полемику. Нужно бросать петарды в эту толпу. Не осуждать, а немножко расшевелить. То есть вот эти функции — прерогатива критиков: хроника, фиксация, провокация — культурная, конечно. Вот и смысл работы.

— Тогда я хочу задать провокационный вопрос. Один современный российский писатель как-то сказал, что место критики — в лакейской, среди слуг. Как вы к этому относитесь?

С. Т. : — Лакеев среди критиков много, это факт. Как и среди работников любых других профессий, что здесь сказать?

В. З. : — Я сошлюсь на авторитет Питера Брука. Он говорил так: на критиков обижаться не нужно, они из последних сил держат планку. Вот их функция.

С. Т. : — Как правило, режиссеры и писатели всячески декларируют пренебрежение к критикам. Дескать, для чего это вообще? Я не раз в свой адрес слышал: ты если что-то такое можешь, то напиши сценарий. Вот я сейчас начал его писать, кстати. И определенная сермяжная правда тут есть. Я, скажем, сначала собирался быть не критиком, а поэтом, потом прозаиком, потом сценаристом. А уже на пятом курсе филологического факультета вдруг все поняли, что я критик.

В. З. : — То есть у вас другая система. А вот, например, мне приятно, что звонит театр, специально под мои возможности выстраивает свое расписание. Я смотрю спектакль, делаю рецензии. И они нуждаются в таком разговоре. Значит, все-таки потребность и востребованность есть.

О. В. : — Нескромный вопрос, но, по-видимому, близко к тому. Если мы говорим о каких-то хороших вариантах, конечно.

— Очевидно, по известному выражению — «служить бы рад — прислуживаться тошно». Тогда еще одна провокация. Каковы наибольшие искушения вашей профессии?

В. З. : — Ударить наотмашь.

О. С. : — Обидеть.

С. Т. : — Нет, меня такое искушение редко сопровождало, только пару лет назад, когда меня вместе с моими коллегами «ударил» господин Засеев, — вот тут я уже дал сдачи. А так вот просто никогда не было такого искушения. Профессиональные искушения, я думаю, в другом... Меня никто никогда не пытался купить, чтобы за деньги кому- то написать оду, не было даже и попытки посягнуть на мою честь. Искушение единственное, возможно, — самовлюбленность, когда начинаешь себя мыслить великим писателем, литератором... Вот, кстати, и в журналистике, и в критике все больше заметно, больше в московской, правда, — когда журналист не столько о фильме пишет, — его, собственно, сам фильм и не интересует, это просто повод, — сколько о себе, смелом и остроумном.

В. З. : — Искушение ударить возникает из-за того, что иногда смотришь такой спектакль, который тебя возмущает, оскорбляет уровнем культуры, просто безвкусицей. И тогда тебе больно, и хочется защититься, и нельзя себе это позволить, потому что все-таки это художники.

О. В. : — Главное искушение — принять для себя такое решение, будто ты знаешь, как можно и как нужно. Но именно критик не знает этого. И еще один момент — кстати, в московской театральной критике сейчас наблюдается, — когда критик начинает быть командиром, руководителем, забывает первичную функцию фиксации. Нельзя забываться.

С. Т. : — И тогда критик надувается как лягушка — такая великая очень. И это смешно, кстати, режиссеру, который вынашивает фильм несколько лет.

В. З. : — А вообще мы очень страдаем от отсутствия серьезной трибуны для своих высказываний. Потому что при всем уважении к газете «День» — я ценю у вас как раз высокий уровень доверия к интеллекту читателей, — все равно хватаю себя за руку, когда пишу вам, что должно быть понятно дяде Васе, тете Мане. А специальной прессы, где можно поговорить с коллегами о серьезных проблемах нашего цеха, у нас практически не существует.

БУДЕТ ИДЕОЛОГИЯ — НАЙДУТСЯ ДЕНЬГИ?

— Если вернуться к вопросу процесса: что вас по-человечески взволновало в последнее время?

О. В. : — Сейчас меня волнует, что телевидение развивается очень интенсивно, живет, спорное, страшное и иногда ужасное — но это волнует.

— А что вы не написали из того, о чем бы хотели написать?

О. В. : — Хотел бы написать о том, как вредна семейственность в искусстве.

В. З. : — Когда на основах семейственности строится...

О. В. : — Все.

С. Т. : — Тогда это называется «мафия».

В. З. : — Но я вам должна сказать, что мне было очень сложно быть внучкой Бучмы. Поскольку это обязывало ко многому. Нужно было тяжело работать, чтобы меня воспринимали не как внучку Бучмы, а как Валентину Игоревну. Впрочем, лично меня волнует проблема художественного образования. О которой я не пишу пока что, хотя у меня есть что сказать. Здесь не то что целина, а вообще залежалые земли какие-то. И потому мне интересно работать в Киевской детской академии искусств, когда мы еще только пробуем, готовим актеров с семилетнего возраста. И при всем том это чрезвычайно развивает личность, куда бы она дальше не пошла. Но уже есть звездочки, которые, мы надеемся, будут звездами.

— Оля, а что вас взволновало и чего бы вы хотели?

О. С. : —Меня интересуют весьма пафосные вещи. Проблема идеологии государства, как это ни удивительно звучит. Проблема плебса в культуре, искусстве. Понимаю, звучит слишком обобщенно. Но я это очень хорошо вижу. Отсюда, мне кажется, произрастает очень много вопросов, связанных с национальным самосознанием.

С. Т. : — Сейчас этот вопрос и возникает. Каким образом строить государственную политику в культуре? Ее действительно сейчас нет. Должен быть какой-то код, принцип, как тратить деньги, на что.

О. С. : — Вопрос не только в наличии или отсутствии денег. Ведь идеологии, политики вообще нет как понятия. Вот в России появился Путин — появилось кино, что-то в театрах, концертных залах...

С.Т. : — Там появился не просто Путин, а государственная идеология.

О. С.: — Правильно, идеология. Я же говорю: вопрос не в деньгах. Они моментально найдутся. И сразу начнут строить театры и концертные залы, и дети начнут писать хорошо и по-украински, и по-русски. Сейчас они не знают ни одного языка. Пишут на ужасном суржике. Я это вижу каждый день. Я говорю об образцах, о ценностях, которые люди должны видеть. И государство должно хотя бы идеологически санкционировать эти вещи. Вот почему, когда привезли того «Сибирского цирюльника», а мы уже все свободны 10 лет, весь зал встал и аплодировал как бешеный. На украинском фильме, уверена, не встанут. Должна быть государственная политика. Начиная с детского садика. Как ни банально звучит, вставать под этот желто-голубой флаг, воспитывать гордость за свою страну, начиная хотя бы с Кличко и Шевченко, одного и другого. Мы же все либо ругаем, либо превозносим то, что не имеет никакой ценности.

С. Т. : — Ну вот критик как раз и есть человек, который в идеале имеет четкое представление о пропорциях. Который действительно не будет лилипута класть вот в такой гроб. И у него должно быть мужество сказать, что король голый.

В. З. : — Но у критика должно быть очень сильное этическое начало. Когда- то меня очень провоцировали, требовали разгромной статьи о последних спектаклях Данченко, когда он еще был жив. Будем честными, это неудачные спектакли. Но я удержалась, хотя очень хотелось написать об этом. Но пинать умирающего льва, который в свое время сделал так много для украинского театра, я просто себе не могла позволить. А как раз проблема этики, этого этического табу в критике сейчас почти забыта.

С. Т. : — Действительно, та честность подполья была обусловлена тем, что тоталитарный режим все-таки как- то загоняет всех под какой-то уровень, — поэтому ты не можешь показываться ниже какой-то ватерлинии, не потеряв достоинство, а сейчас этой ватерлинии нет. И этот низ, эти помои плещутся выше крыши.

— Это очень важные слова — о пропорциях, о критериях, о диагностике, очевидно. Если мы говорили о 13-летней небольшой истории, то очень многие эти трансформации не критиковались с разных точек зрения. Просто тут нужно иметь соответствующий рост. Кажется, что это тот случай, когда критикам нужно видеть происходящее со всех точек зрения и с определенной высоты.

В. З. : — И сверху, и снизу.

С.Т. : — Полностью согласен.

Выпуск газеты №:

№85, (2004)Section

Акция «Дня»