Без права на смерть

Тысяча дорог Марии Савчин

О том, что в Украине народ встал на бой, говорилось только в контексте защиты советской земли. Дотошный читатель мне возразит — были же и украинские герои, в частности и женщины. Кто не знал Ульяну Громову, Лялю Убыйвовк? Их имена стояли в одном ряду с Зоей... Да еще и Нину Соснину из Малина причислили позже к сонму героев. Вот и все. А сколько их было на самом деле, героев, которые положили свою молодую жизнь за Украину, за нашу с вами свободу, кто скажет?

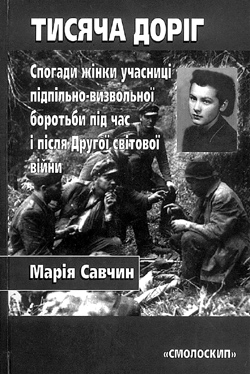

Однако история постепенно раскрывает свои тайные страницы, высвечивая новые героические фигуры. Где- то в последнее десятилетие постепенно занимает свое место в украинском пантеоне славы Елена Телига, которая в 1942 г. во время фашистской оккупации погибла в Киеве от рук гестаповцев. Еще до недавнего времени судьба ее нам была неизвестна, как и судьба ее товарища по борьбе Марии Савчин, чье имя было открыто этой осенью с появлением книги воспоминаний «Тисяча доріг», которую опубликовало издательство «Смолоскип».

У меня нет, Боже сохрани, намерения противопоставлять героические фигуры, потому что в истории, считаю, места всем хватит — и Ульяне Громовой, и Ляле Убыйвовк, и Елене Телиге, и... Марии Савчин, женщине-подпольщице, которая с 1944 по 1953 годы находилась в подполье на Львовщине, в Закерзонье, Польше, на Волыни, Полесье, Подолье, прошла тысячи огненных дорог, трижды попадала в энкаведистско- эмгебистские лапы, но выстояла, выжила, пережила и осталась живой, не измеряя геройство только батальными подвигами. Потому что в ее понятии геройство и самопожертвование не проявлялись только в лице смерти, в боях, оно — в постоянном преодолении трудностей, опасностей, страха. «Геройством было верить в нашу правду в то время безверия, — пишет Мария Савчин сегодня, — верить в светлое будущее тогда, когда каждый из нас знал, что у него нет будущего, что месяцы, а, может, и дни твоей жизни уже отмерены».

К счастью, ей судьба отмерила хотя и тяжелые, на грани жизни и смерти, дороги, но была снисходительна к ней. Пройдя через все пытки и душевные муки, она выжила и на склоне лет опубликовала свои мемуары — свидетельства того величия и геройства, которые проявляли участники подпольно-освободительной борьбы во время и после Второй мировой войны.

Читаешь воспоминания, и сердце сжимается от боли. А каково же ей было во время написания второй раз «пропускать» через свое изболевшееся сердце то прошлое, которое и до сих пор кровоточит и не дает возможности спокойно заснуть? Каково ей было заново пережить все потери и боли, вновь вернуть к жизни тех, с кем прошла огненными дорогами, чтобы они ожили, встали из могил и заговорили с нами. Если бы не цепкая память Марии, многие так и остались бы безымянными, потому что не только в застенках МГБ их так хоронили, чтобы и ветер травы не шелохнул, но и сами они вынуждены были скрывать могилы погибших, чтобы никто и не догадался, где могила борца и кто в ней лежит.

Вот один из эпизодов. Цуманский лес, короткий отдых. Огнонь, у которого греются Орлан, Маша и несколько связных. Один из подпольщиков, окружной Ат, немного в стороне раскрывает пакет с литературой, переданной по связи. Разве мог кто-нибудь предвидеть, что враг воспользуется этой связью, и в руках Ата разорвется мина, впресованная в пакет. «На месте, где он сидел, нашли тело с оторванной головой, разорванной грудью, вырванными руками и ногами, — вспоминает Мария Савчин. — Похоронили, не оставив и бугорка. Еще и листьями дубовым прикрыли, чтобы узнать ее нельзя было, чтобы враг еще и после смерти не бесчестил тело повстанца».

Так бы и осталась неизвестной судьба этого повстанца, человека интеллигентного и набожного, который не занимал никакого высокого положения, а выполнял посильную скромную работу. Ат заведовал техническими делами, организовывал типографии, помогал редактировать журнал «За волю надії». «И на этом конец? — бунтовала израненанная болью душа М. Савчин, и не могла с этим смириться. — Человек отдал жизнь за других и вот пропадает бесследно. Даже враг не запишет его смерти, празднуя свой успех. Никто никогда не найдет его могилы, не склонит голову над ней, не помолится за его душу. Какая жестокая несправедливость...»

Первый раз ее арестовывают агенты польской УБ (Ужонди беспеченьства) и МГБ в Кракове, она с новорожденным сыном только переехала в приход отца Граба. Тогда впервые, сидя перед коляской с ребенком, она бросила себе тяжелый упрек: «Как смела я хотеть ребенка... что будет с ним?» — «А это уже не для тебя, мы о нем позаботимся», — был ответ эмгебиста.

Второй раз она попала в лапы МГБ после войны, во Львове, в результате предательства. Уже был второй ребенок, которого хотела назвать Тарасиком, и ехала к родителям на свидание с ним. Но ее предала лучшая подруга. Арест, допросы... И предложение: пора подумать о ребенке, муже, семье и помочь им всем жить нормальной жизнью. Как? Речь шла о взятии Орлана, а поскольку она имеет на него влияние, поэтому и высылают ее к нему, чтобы склонила его к сотрудничеству с ними. Это было в начале 1949, и после того начался полный поворот к подполью. Учитывая расконспирированность, Орлан не мог больше посылать ее на связи, вылазки в мир были полностью запрещены. Но мытарства среди людей позволили ей воочию увидеть, какое сильное влияние имела подпольная борьба на народ. «Ни одна подпольная литература не убедила меня в его стойкости так, как это сделало пребывание в его гуще», — признается М. Савчин.

Июль 1953-го, переход из Кременецких лесов на Подолье, куда выводит их окружной Скоб... прямо в руки агентов МГБ. Сонными сдает, даже документов уничтожить никто не успел. Опять поединок с МГБ, теперь уже в Киеве. О, нет, им не светит вышка, их на уровне самого министра МГБ Строкача призывают «реально взглянуть на жизнь,» склоняя Орлана к сотрудничеству с ними. МГБ до сих пор не удалось завлечь в ловушку Лемиша (Василия Коваля), одного из архитекторов долговременной повстанческой и подпольной борьбы. Вот и держат Орлана и Машу в резерве. Им очень нужна связь с руководством ОУН-УПА за границей, и если не сам Орлан, то во всяком случае могут послать Машу «с поручением» от него.

Долго бы пришлось рассказывать об этой игре в кошки-мышки, об угрозах и давлении, обещаниях и соблазнах. Но лучше прочитать об этом в книге. Скажу только, что и Орлан, и Маша приняли мудрое, героическое решение. Со времени его принятия Орлан использовал малейший случай, чтобы рассказать Маше о событиях, фактах, деталях, которыми бы раньше никогда не поделился в силу конспирации. Теперь же хотел, чтобы она запоминала их и вынесла в мир. А что же Маша? «Я шла не выполнять задания КГБ, а выполнить то, что поручил мне Орлан и что еще сама хотела выполнить». При этом она прекрасно понимала, что тем самым выносила приговор своим родным, что из тюрьмы она выходит в первую очередь ценой жизни своего мужа, сына, всей семьи.

Можем ли мы сегодня бросить упрек Марии Савчин и ее боевым подругам — Наташе, Ульяне, Богдане, Оксане, Марии и многим другим, — что они, молодые, восемнадцати-девятнадцатилетние, годами находясь в подполье, влюблялись, женились и в укрытиях рожали детей. Они любили. «Кто-то назовет мою любовь безответственной и безрассудной, — рассуждает М. Савчин, — но я в нее поверила, и не одна я — подобных примеров множество в нашей истории, и в наши времена их было очень много... Я не в силах была питать свою душу только ненавистью к оккупанту. Она была, она мобилизовывала к борьбе. Но любовь была сильнее ненависти, она побеждала. Если бы мы, борясь, ее утратили, это бы означало наше озверение и вырождение.

Пройдя через большой душевный кризис и придя в себя на свободе — сначала в Западной Германии, а потом в США, где и живет ныне М. Савчин — она собрала остатки сил, чтобы собрать осколки своей разбитой жизни. Она осознавала, что свой долг выполнила до конца — оставила народу свидетельства и о самоотверженной борьбе УПА за независимость Украины, и о своей большой любви.

Это она, Мария Савчин, последней вынесла на чужбину правду о борьбе, и составив свои «показания последнего свидетеля» в книгу «Тисяча доріг», возвратила эту правду домой, на родную землю. Этот замысел она вынашивала в сердце сквозь весь свой крутой маршрут. «Я чувствовала, — пишет она, — что судьба недаром привела меня, последнего живого свидетеля, в свободный мир. Она наложила на меня тяжелый долг — сохранить память о нашей освободительной борьбе, особенно в последний ее период. Я должна все рассказать и, более того, — записать».

Сохранила. И рассказала.

Судьба пощадила Марию Савчин, даря ей жизнь и неугасающую молодость души, сохранив силы для завершения своего замысла. У нее и не было иной цели, как донести народу свои свидетельства о героической борьбе. «Меня мучило сознание того, — думает Мария Савчин во время допросов в МГБ, — что с нашей смертью пропадет важная часть истории моего народа... Захороненные в хранилищах архивы сгниют, зарастут последние стоянки в лесах, и народ понемногу забудет нас. Даже не будут знать люди, где затерялся наш последний след. Закончилась наша борьба, однако пусть она сохраниться в исторической памяти народа... Мне очень важно было сохранить, хотя бы в архивах оккупанта, конкретные факты борьбы за свободу и оставить их для истории. Те факты уже никому не вредили, это уже прошлое — кто-то погиб, кто-то в Сибири. Когда-то, Бог знает когда, а все-таки разрушится это государство- тюрьма, и тогда из протоколов наших признаний, хранящихся в сейфах МГБ, историки и будущие поколения узнают о нашей борьбе».

Пусть архивы расскажут нам о судьбе тех, кто пал в борьбе без видимого следа, навсегда оставшись в памяти только Кручами, Морозами, Катеринами, Зинами... Они заслужили нашу благодарную память.

Выпуск газеты №:

№31, (2004)Section

История и Я