«Снилась мне золотая Украина...»

Киев глазами Николая ЛЕСКОВА

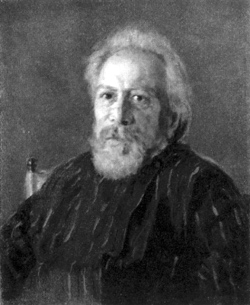

Перечитывая замечательного русского писателя Николая Семеновича Лескова (1835—1895), я неожиданно пришла к мысли, что он — киевлянин. «Меня в литературе считают «орловцем», но в Орле я только родился и провел мои детские годы, а затем в 1849 году переехал в Киев», город, «который в течение десяти лет кряду был моею житейскою школою». Еще в Орле у Лескова под влиянием высланного туда писателя, этнографа Опанаса Марковича, «которому он был обязан всем своим направлением и страстью к литературе», пробудился живейший интерес к Украине, ее народу, истории и обычаям.

Оказавшись в Киеве, он увлеченно и восторженно знакомился с его достопримечательностями. Проживая во флигеле своего дяди, профессора терапии Киевского университета С.П.Алферьева на улице Маложитомирской, дом №20 (там в 1965 году была установлена мемориальная доска), будущий писатель приобщился к просвещенному кругу киевского общества, да и сам посещал лекции на юридическом и филологическом факультетах. В Киеве на улице Михайловской 17/2 жил и его брат — А.С.Лесков, доктор медицины, главный санитарный врач Киева и главный врач Александровской больницы.

В Киеве молодому человеку открылся волшебный мир искусства — блестящие образцы зодчества — древняя София, Печерская Лавра, Андреевская церковь, от соприкосновения с ними он «пришел в безумный восторг». Здесь Н.Лесков познакомился с трудами Г.Сковороды и творчеством Н.Гоголя, учеником которого считал себя.

«Очень молодым человеком, почти мальчиком я начал мою службу в Киеве делопроизводителем в казенной палате по рекрутскому набору, в комнате, каждый кирпич которой, наверное, можно было бы размочить в пролившихся здесь родительских и детских слезах».

В то время (50-е годы ХIХ века) Н.Лесков «жил в Киеве в очень многолюдном месте между двумя храмами — Михайловским и Софийским, — и тут еще стояли тогда две деревянные церкви. В праздники здесь было так много звона, что бывало трудно выдержать, а внизу по всем улицам, сходящим к Крещатику, были кабаки и пивные, а на площадке — балаганы и качели». Возле Печерского базара, который славился дешевизною, «стояло сплошное болото с грязными озерами. В этих озерах плавали гуси и утки...» Писатель пронес любовь к Киеву через всю жизнь. Окончательно переехав в 1861 году в Петербург, он часто навещал город своей молодости и утверждал, что «после Украины нет уже равного уголка в России».

Город строился, обновлялся, становился краше. Хорошо зная каждую его улицу, многие дворы и даже таинственные задворки, Лесков радовался знакомым старым местам, ревниво приглядывался к новым застройкам, грустил о том, что было разрушено. Уже на склоне лет в «Печерских антиках» в 1883 году он пишет: «Я знал этот милый город в его дореформенном виде, с изобилием деревянных домиков, на углах которых тогда, впрочем, были уже вывешены так называвшиеся «бибиковские доски». На каждой доске была суровая надпись: «Сломать в таком-то году».

«Киев тогда сильно отличался от нынешнего, и разница эта заключалась не в одной внешности города, но и в нравах его обитателей. Внешность изменилась к лучшему, то есть город наполнился хорошими зданиями и, так сказать, оевропеился (курсив Н.Лескова), но мне лично жаль многого из старого... Мне жаль, например, лишенного жизни Печерска и облегавших его урочищ, которые были застроены как попало, но очень живописно. Жаль мне тоже живописных надбрежных хаток, которые лепились по обрывам над днепровской кручей: они придавали прекрасному киевскому пейзажу особенный теплый характер и служили жилищем для большого числа бедняков, которые хотя и получили какое-то вознаграждение за свои «поламанные дома», но не могли за эти деньги построить себе новых домов в городе и слепили себе гнезда над кручею...»

Именно в Киеве будущий знаменитый автор «Левши» формировался как личность и писатель. В один из приездов в Киев (1864 г.) им была написана «Леди Макбет Мценского уезда» — одна из его лучших повестей. В Киеве Николай Семенович женился, и здесь же родился его сын Андрей.

Когда спустя годы писатель навещал Киев (в 1865, 1874, 1875, 1880 и 1881 г.г.), его душа грустила не только об утраченных живописных уголках. Главное для него были жители этих уголков — «маленькие люди с просторными сердцами». И, как всегда, писателю были особенно близки и милы праведники. «У нас не переводились и не переведутся праведные, — отмечал Лесков. — Их только не замечают, а если стать присматриваться — они есть». Он обладал особым умением открыть праведника «в сферах самых обыкновенных, где, кажется, ничего особенного ожидать невозможно».

Благодаря этому качеству писателя мы знаем не только о выдающихся киевлянах, оставивших след в истории города, — о мягком и добром молчуне губернаторе князе Васильчикове и его неутомимой в добродетелях супругой, о властном и жестком Бибикове, о трогательном Фундуклее. Его повести и рассказы густо заселены также совсем безвестными миру киевлянами с их подчас нескладными и непростыми житейскими историями, колоритными и яркими бытовыми зарисовками: «потомство, может статься, не в силах будет составить себе ясное понятие» о них, с горечью заключает писатель. А ведь горожане и составляли неповторимый колорит, особый дух Киева, то, что мы называем теперь ментальностью. По словам Лескова, киевляне времен его юности жили «буйной жизнью в стародавнем запорожском духе». «Теперь, когда доводится бывать там, все чаще слышишь только что-то о банках и о том, кого во сколько надо ценить на деньги», — замечает Лесков.

Многолик и пестр лесковский мир киевлян. Здесь и такие «достопримечательные личности», как замечательные киевские пекарки Карасивна и Пиднебесная, за знаменитыми булками которых бегал на Подол весь город, а студенты поминали их в своих виршах. Здесь и удивительный квартальный Дионисий Иванович, проживавший на Рыбальской улице за лужею и отлично знавший латынь. Этот латинист-квартальный придумал, как с помощью нехитрой «химии» «старить» новые доски для ремонта домов, подлежащих сносу, чтобы они «не бросались» в глаза начальству. Стоило приготовленную его способом доску приколотить на нужное место, а для этого выбиралась ночка потемнее и нередко приколачивал ее сам квартальный, и поутру, «как Бибик около нее ни разъезжай — ничего он не отличит!»

Среди киевлян того времени на Печерске особо выделялась «легендарная личность» — артиллерии полковник в отставке Кесарь Степанович Берлинский. Он «командовал» населением здешних улиц, а при случае оказывал «отеческое заступление». «Позабытый или незамечаемый в высших сферах киевского общества, в средних слоях он слыл чудаком, но зато в низших слоях он был героем, с феноменальною и грандиозною репутацией, которая держалась чрезвычайно крепко. «Берлинский был в оппозиции к Бибикову, а при случае не боялся обратиться и к самому государю. Молва рисовала его «в весьма привлекательном народно-героическом жанре». Кстати, по мнению Лескова, «в преданиях (или, пожалуй, вымыслах) малороссийских всегда преобладает характер героический , а в историях великорусских и особенно столичных, петербургских, — больше сказывается находчивость, бойкость и тонкость плутовского пошиба. Очевидно, фантазия людей данной местности выражает их настроение».

Не обошел Лесков своим пристальным вниманием и митрополита Филарета (Амфитеатрова). Управляя такой первоклассной епархией, как киевская, он проявлял и строгость, и наибольшую энергию, а только всегда боялся быть жестоким». «Он родился со своею добротою, — отмечал писатель, — как фиалка со своим запахом, и она была его природою». «Детски чист и прост был этот человек».

Много теплых строк посвятил писатель священнику маленькой деревянной Троицкой церкви, стоявшей напротив присутственных мест со стороны Софии, «отцу Ефиму (Ботвиновскому) — «живому воплощению добра». Вот только один его поступок. Как- то, услыхав, что у казначея казенной палаты пропало около 20 тыс. рублей и он в плачевном состоянии, отец Ефим, не раздумывая, заложил свой дом и дом тещи, разорив свое семейство, и помог этому человеку, совсем не зная его! Лесков замечает: «Память подобных людей часто не имеет места в истории, но зато она легко переходит в жития — эти священные саги, которые благоговейно хранит и чтит память народа».

Вспоминает писатель и литераторов своего времени. Вот бойкий поэт В.И.Аскочанский, позднее создавший журнал «Для домашнего чтения». Его перу и уму принадлежат два «литературных клада», по выражению Лескова: пародия на речь кандидата епископства при наречении его в архиереи и обширное исследование «Наши университеты» — о состоянии современных университетов.

Говоря о литераторах, нельзя не упомянуть, что Лесков был хорошо знаком с Великим Тарасом. Вернувшись в конце января 1861 года из Украины, писатель тотчас отправился к Шевченко поклониться ему от общих знакомых и рассказать, что «доброго на Украине». Не знал Лесков, что эта встреча будет последней, а через месяц ему придется быть на похоронах поэта.

Вот только несколько имен из описанных Лесковым наших замечательных предков. А ведь «каждый его герой, по словам М.Горького, — звено в цепи людей, в цепи поколений». И сегодня в этой цепи находимся мы, киевляне ХХI века. Сможем ли мы повторить их великие характеры наших праведников? На это отвечает сам Лесков:

«Полноте... что это еще за характеры? Характеры идут, характеры зреют, — они впереди, и мы им в подметки не годимся. Они придут, придут! «Придет весенний шум, веселый шум!.. Мы живы этою верою!»...