В ожидании «русской эпохи мировой истории»

Большая иллюзия Льва Гумилева и истоки новейшего евразийства

Одна из наиболее популярных «неофициальных» исторических теорий на постсоветском пространстве — это, бесспорно, идеи Льва Гумилева. Изысканное слово «пассионарность» манит читателя блестящим литературным изложением и кучей неизвестных и экзотических фактов, интересными поражающими обобщениями, где каждый может найти красивую историческую иллюзию. Гумилев — это интересный интеллектуальный феномен, который сложно прокладывал себе путь от русского «серебряного века» через советские лагеря к новейшему русскому евразийству и геополитике. В Украине Гумилева тоже много читают, и необходимо немного разобраться в том, что мы читаем и уважаем.

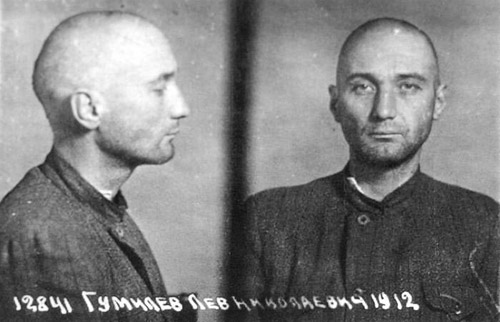

Писать о Льве Гумилеве (1912—1993) сложно. И не потому, что трудно разобраться в его научных идеях, или даже больше — подвергнуть их критике. Критиковать его — дело не слишком и сложное, и этим занималось немало и настоящих научных работников, и, как ни досадно, еще больше «историков в гражданском». Проблема в том, что Лев Гумилев — это не только исследователь, отброшенный в свое время «официальной наукой», не только автор многих блестяще изложенных книжек, которые обязательно становились бестселлерами (и при его жизни, и остались такими после смерти), но и целое явление, понять которое нельзя без знания многих контекстов его жизни — личных, политических, идеологических, академических. Вряд ли мы здесь сможем полноценно осветить все эти контексты и саму суть его противоречивого «учения», но попробуем понять, почему его жизнь сложилась именно так, а его идеи были именно такими. Это позволит нам объяснить, почему в названии статьи мы пишем: «Большая иллюзия».

ОБРАЗ ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА

Советская власть в течение первой половины своего существования интересовалась происхождением граждан СССР не меньше, чем средневековые монархи своей генеалогией. Государство рабочих и крестьян далеко не всем предоставляло равные права и далеко не всем прощало их существование. Бескомпромиссная и кровавая борьба классов заставляла с подозрением относиться к тем, кто нес на себе клеймо происхождения от «эксплуатирующих» слоев или же прежних оппонентов новой власти. Если от политики партии немало доставалось и обычным крестьянам, то можно себе представить условия жизни других неполноправных — т.н. «лишенцев», происходивших от «буржуев» или дворян, а уж тем более от известных врагов. Это и ограничение в получении работы и образования, и отсутствие карточек на покупку хлеба, и игнорирование со стороны окружающих, и постоянное существование под дамокловым мечом ареста со стороны придирчивых «органов». «Органы» любили «перестраховываться», и цифра в миллион (или десять) достойно наказанных «врагов народа» не стала бы препятствием в эффективной деятельности доблестных чекистов. Свободная жизнь «лишенцев» продолжалась только до первого доноса.

Становление личности Льва Гумилева происходило тогда, когда его фамилия была известной любому более-менее образованному человеку. Его родителями были Николай Гумилев и Анна Ахматова — знаковые фигуры русской культуры «серебряного века». Однако их широкая известность не стала залогом легкой жизни для их сына, скорее наоборот: это делало его заметнее, чем стоило бы в сталинские времена. Хотя «звездный брак» великих поэта и поэтессы был непродолжительным, клеймом на биографии Ахматовой и младшего Гумилева оставался один упрямый факт: в 1921 году Николай Гумилев был расстрелян по обвинению в антисоветской деятельности. Жизненные перспективы Льва, несмотря на его детский возраст, уже были предопределены как сомнительные, ведь происхождение обрекало его на жизнь изгоя. Никого уже потом не интересовало, сколько он знает и умеет, что он собой представляет как человек и личность, поскольку такие люди были лишними и несли в себе угрозу существующему режиму — и взрослые, и дети.

Ненужный обществу мальчик рос «книжным ребенком», проявляя глубокую эрудицию, придирчивый критический ум и поэтические способности. С юности Лев Гумилев самостоятельно мыслил и проявлял неуступчивый нрав. Это было и потенциальной угрозой, и определенным спасением: если ты уже и так человек второго сорта, то побег от неблагоприятных обстоятельств стоило искать в самом себе — мыслях, идеях, творчестве, формировании собственного микрокосма.

Если говорить о его последующей жизни, то мы можем совершенно искренне считать Гумилева выразительным эгоцентриком: ему всегда хватало собственной внутренней духовной жизни и уверенности в своем интеллектуальном преимуществе. У него были заметные амбиции; он всегда верил в свою правоту. Однако вряд ли можно назвать его меркантильным эгоистом: его внутренний мир значил для него много (это иногда было его единственное жизненное пространство), однако в мире внешнем его личности было нужно немного — банальное признание его как исследователя, ученого, новатора — хоть бы в тех границах, которые позволяло общество. Немного справедливости, больше признания если не в мирских благах, то в наличии небольшого круга почитателей и адептов. Если советская власть приучала его к бытовой скромности (а проще говоря — сплошной бедности), то он достигал компенсирующего величия в своем интеллекте и виденье своей, как ему казалось — объективно революционной — роли в науке. Но вернемся от характера к биографии.

С 1929 г. Гумилев живет в Ленинграде. Университет для «лишенца» был недосягаем, и он работает, ища себе настоящую «пролетарскую» работу, но такую, которая бы хоть как-то открывала мир. Такую широту горизонтов и определенную экзотику даровали геология и археология. Он принимает участие в геологических экспедициях в Прибайкалье, Сибири, Таджикистане, в археологических — на территории древней Хазарии. Накопление трудового стажа на неквалифицированных работах позволило наконец в 1934 г. поступить на исторический факультет Ленинградского университета. Однако убийство местного партийного руководителя Сергея Кирова повлекло напряжение ситуации в городе, и комсомольская организация истфака инициирует исключение «сына врага революции и советской власти». В следующем году происходит уже арест за «монархические взгляды», и только личное письмо Анны Ахматовой к Сталину выпускает его на волю. После этого, при содействии тогдашнего ректора ЛГУ Михаила Лазуркина, удалось восстановиться в университете.

Но вскоре, в 1937 г., самого Лазуркина убивают на допросе в НКВД, и в марте 1938 студента Гумилева опять арестовывают («контрреволюционная террористическая организация»), в этот раз уже надолго. После полугодового следствия он получил пять лет лагерей — на строительстве горно-обогатительного предприятия в Норильске. Обращения матери-поэтессы к Вождю уже не имели последствий, а с 1940 сама Ахматова подвергается гонениям и живет на грани ареста.

Однако упомянутый нами нрав Гумилева оставлял ему достаточно «виртуального пространства» для сохранения себя и способности преодолеть крайне тяжелые условия жизни. Именно в 1939 году 27-летний узник решил заняться «теорией исторической науки» и изобрел ключевое понятие своей будущей теории этногенеза — пассионарность. Это изысканное слово еще не имело четкого определения своей сути (а в дальнейшем так и не получит такого определения), но стало тем указателем, который вел Гумилева в течение всей жизни. Социальный состав зеков периода Большого террора давал ему достаточно интересных интеллектуальных собеседников, с которыми можно было отработать и отточить свои идеи, улучшить эрудицию и образование, знание восточных языков. Мы можем почувствовать какую-то горькую иронию жизни: одна из миллионов анонимных пылинок «лагерной пыли» решила наконец разобраться, какой «импульс» толкнул Александра Македонского на попытку преобразования мира, «пылинка» возжелала подняться со «дна» истории на ее «вершину». Лагерь предоставлял возможность решать все большие вопросы бытия и истории, поскольку бытие самого такого «мыслителя» не стоило и копейки. Кроме поиска неизвестных Толчков Истории, Гумилев пишет (вернее — создает и запоминает) стихотворения и рифмованные пьесы на исторические сюжеты. По окончании срока наказания (1943) его оставляют на поселении «до конца войны», но Гумилеву удается записаться добровольцем на фронт.

Бывший зек, который закончил войну в Берлине, получал определенную общественную реабилитацию как частично искупивший свою вину кровью. При содействии декана ленинградского истфака, известного ученого-русиста Владимира Мавродина (одного из соавторов теории «древнерусской народности») Лев Гумилев сдает экстерном экзамены за 4 и 5 курс и защищает диплом. Успешно сданные экзамены в аспирантуру Института востоковедения словно бы навсегда перелистывали предыдущую грустную страницу биографии. Но 14 августа 1946 г. постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»» с критикой творчества Анны Ахматовой опять закачали жизненный корабль этой и так уже пострадавшей семьи. Поэтессу исключают из Союза писателей и запрещают печататься, а на основании специального решения Президиума АН СССР Гумилева исключают из института. После очередного перерыва на вовсе не академический труд Льву удается все-таки защитить в декабре 1948 г. в университете кандидатскую диссертацию на весьма и сегодня экзотичную тему — история Первого Тюркского каганата. Дальше они с матерью существуют на его маленькую зарплату сотрудника Института этнографии. Но это было не самое худшее: в ноябре 1949 г. Льва опять арестовывают и в конечном итоге осуждают уже на десять лет лагерей.

Работая на сибирском строительстве, он продолжает формировать свое виденье движущих сил истории. Помогали этому абсолютная память, а после смерти Сталина — возможность получать по почте книги из Ленинграда. Именно тогда он начинает исследовать историю гуннов (хунну), пишет книгу «Древняя история Срединной Азии», которая стала основой уже докторской диссертации. Творчество оставалось его единственным утешением, потому что даже такая сильная личность, как Гумилев, может впадать в отчаяние (поводов было более чем достаточно). Этот лагерь принес ему среди других «утех» еще и инвалидность. И, наконец, в мае 1956г. с него были сняты все обвинения. Можно было опять начинать жизнь сначала.

Его семья, как и раньше, состояла только из него и матери. Впрочем, последняя все больше живет в Москве, и их отношения становятся прохладнее, а через 10 лет — в 1966 — Анна Ахматова уйдет из жизни. По совершенно понятным причинам Льву Гумилеву не посчастливилось создать собственную семью, хотя он как яркая личность пользовался благосклонностью женщин. Но до 44 лет он был на свободе лишь временным гостем, что, очевидно, осознавал и он, и его подруги.

После скитаний с поиском работы, жизнь в конечном итоге стабилизировалась: Гумилев опять ездит в археологические экспедиции Эрмитажа по изучению Хазарского каганата. «Высокая политика» хрущевского периода наконец помогает ему: конфликт СССР с маоистским Китаем способствовал стимулированию исследований по истории Центральной Азии и Дальнего Востока, тем более относительно таких исторических врагов Китая, как гунны. В 1960 выходит книга Гумилева «Хунну», а в ноябре 1961 он защищает докторскую диссертацию (созданную, как и кандидатская, в лагере). Это является парадоксально показательным примером научного «стремления к победе» для современных соискателей научных степеней, жизнь которых вроде бы преисполнена множеством сложностей.

В начале 60-х мы можем поставить точку в истории трагических отношений Гумилева с советским режимом (тот уже перестал обращать на него внимание) и перейти к делам научным. Остальная жизнь ученого прошла в борьбе за отстаивание своих идей и признание «официальной наукой», которой, в отличие от «сталинских соколов», было намного сложнее справиться с неуступчивым и амбициозным востоковедом и этнографом.

ЗДАНИЕ БЕЗ ФУНДАМЕНТА

Свои академические статусы Гумилев получал по той банальной причине, что при отсутствии политических указаний «сверху» и применения «админресурса» преодолеть его позицию для оппонентов (особенно публично) было практически невозможно. После сталинских чисток интеллектуальный уровень советских научных работников (даже в таком культурно-научном центре, как Ленинград) существенно снизился, и многие «мэтры» новой эпохи выразительно уступали Гумилеву и в объеме конкретно-исторических знаний, и в общей культурной базе. Он писал намного быстрее их и излагал свои рассуждения в блестящем стиле, который совмещал научность и понятность изложения. Его лекции вызывали восторг аудитории, а напечатанные книги мгновенно сметались с полок магазинов. Он был всегда уверен в своей правоте, верил в революционность своих идей и был откровенно непреодолимым дискутантом. Однако у защитников «чистоты советской науки» всегда в качестве последнего аргумента оставалась теория социально-экономических формаций и исторический материализм. Можно было смириться с тем, что произведения Гумилева имеют определенную полезность как накопление и обработка малознакомого исторического материала, однако его всегда можно было обвинить в «неверной методологии», ведь в объяснении причин и истоков исследуемых явлений он явно избегал марксистской схоластики. В конечном итоге, несмотря на далеко не всегда корректную форму, эта критика имела и научные основания, которые, впрочем, часто терялись за казенной беспардонностью.

Поэтому обратимся к самой взлелеянной идее фикс Льва Гумилева — теории этногенеза, которая основывается на постулировании существования такого фактора исторического развития, как пассионарность. Этногенез, как известно, — это процесс возникновения определенного народа (этноса). Относительно влияния пассионарности на этот процесс — обратимся к самому автору, приведя достаточно большой — но здесь необходимый — фрагмент из его последней прижизненной работы «От Руси к России». Из последней, поскольку определение «пассионарности» у Гумилева менялось, поэтому пусть уже будет «последняя инстанция»:

«Следовательно, начало этногенеза мы также можем гипотетически связать с механизмом мутации, в результате которой возникает этнический «толчок», ведущий затем к образованию новых этносов. Процесс этногенеза связан с вполне определенным генетическим признаком. Здесь мы вводим в употребление новый параметр этнической истории — пассионарность. Пассионарность — это признак, возникающий вследствие мутации (пассионарного толчка) и образующий внутри популяции некоторое количество людей, обладающих повышенной тягой к действию. Мы назовем таких людей пассионариями.

Пассионарии стремятся изменить окружающее и способны на это. Это они организуют далекие походы, из которых возвращаются немногие. Это они борются за покорение народов, окружающих их собственный этнос, или, наоборот, сражаются против захватчиков. Для такой деятельности требуется повышенная способность к напряжениям, а любые усилия живого организма связаны с затратами некоего вида энергии. Такой вид энергии был открыт и описан нашим великим соотечественником академиком В.И.Вернадским и назван им биохимической энергией живого вещества биосферы».

Начало. Продолжение читайте в следующем выпуске страницы «История и «Я».

Ведущий страницы «История и «Я» — Игорь СЮНДЮКОВ. Телефон: 303-96-13.

Адрес электронной почты (e-mail): master@day.kiev.ua

Выпуск газеты №:

№13, (2013)Section

История и Я