Оппозиция дискурсов

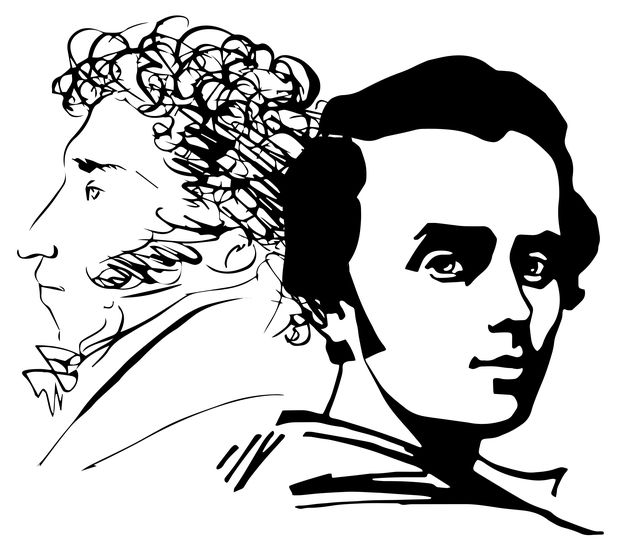

Поэма Тараса Шевченко «Кавказ»: полемика с Александром Пушкиным

Как ни странно, тема «Шевченко и Пушкин» до сих пор остается фактически за рамками научного исследования. Ее «острые углы» обошел даже Иван Дзюба в своей фундаментальной монографии «Тарас Шевченко» (2005, 2008), ограничившись, главным образом, рассуждениями о специфике кавказского дискурса в поэзии русского классика. Дзюба стремится понять всех и каждого: Пушкин у него — амбивалентный; его «государственническое» самоощущение и мышление, считает исследователь, «усложнено демократическим, политическим и гуманистическим моральным идеалом, широким диапазоном «всемирной отзывчивости». После этих слов Иван Дзюба, правда, цитирует князя П. Вяземского, который в письме к одному из друзей назвал эпилог к «Кавказскому пленнику» «славословием резни», — поэтому вышло крайне противоречиво: если уж «славословие резни», то что же это за «всемирная отзывчивость» такая?

В том же ключе комментируется и повесть Пушкина «Путешествие в Арзрум» (1829): ее автор остается «человеком империи», однако ему присуща и «великодушная приязнь к миру»; попадаются иногда «объективные характеристики горцев и отдельные существенные рассуждения о причинах их неприязни к россиянам».

Исследователь здесь еще «амбивалентнее» поэта, о котором пишет. Чувствуется желание все сбалансировать, в чем-то даже «оправдать» автора «Кавказского пленника» и «Путешествия в Арзрум», утешиться хотя бы «сильнодействующим эффектом «умолчания»» Пушкина: дескать, в 1830 годы он о Кавказе больше не писал, хотя «патриотическая публика», «официоз» и ждали от него глорификации милитарного подчинения Кавказа...

На самом же деле о «сильнодействующем эффекте «умолчания»» говорить не приходится, поскольку «официоз» и «патриотическую публику» сполна удовлетворяла реакция А. Пушкина на польское ноябрьское восстание 1830 года.

Но перед тем, как говорить о той его реакции, стоит вспомнить, что с осени 1826 г. Пушкин фактически стал официальным поэтом России. В сентябре прошла его аудиенция у царя Николая І, который, как известно, пообещал поэту быть его личным цензором. Пиар придворные чиновники устроили еще тот: Пушкина срочно привезли из Михайловского, где он отбывал свою ссылку, в Москву (там тогда находился царь) — и этот «либеральный» жест императора должен был «сбалансировать» жестокую расправу над мятежниками-декабристами. «Посредником» в отношениях царя и поэта стал шеф жандармов граф Бенкендорф.

Прошло четыре года, и Пушкин, узнав, что в Польше началось восстание, написал дочери Кутузова Елене Хитрово: «Известие о польском восстании меня совершенно потрясло. Итак, наши исконные враги будут окончательно истреблены. /.../ Мы можем только жалеть поляков. Мы слишком сильны для того, чтобы ненавидеть их, начинающаяся война будет войной до истребления — или по крайней мере должна быть таковой».

А 1 июня 1831 г. в письме к Вяземскому Пушкин высказался еще решительнее: «Но все-таки их (поляков. — В.П.) надобно задушить, и наша медленность мучительна».

Тогда же, в 1831-м, Александр Пушкин в патриотическом «контрпропагандистском» порыве обратился к Бенкендорфу с предложением относительно основания политического журнала: «Ныне, когда справедливое негодование и старая народная вражда, долго растравляемая завистью, соединила всех нас против польских мятежников, озлобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветою... Пускай позволят нам, русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные нападки иностранных газет».

Поэтому когда российское войско потопило Варшаву в крови, Пушкин торжествовал. Вместе с Василием Жуковским они даже книжицу издали — «На взятие Варшавы» (1831). Польские исследователи Я. Савицкая и М. Топоровский считают, что оба стихотворения Пушкина, помещенные в ней («Клеветникам России» и «Бородинская годовщина»), были написаны на заказ императора, который «пытался сделать поэта идеологом догм своей эпохи — православия, самодержавия и великороссийского национализма».

К такой роли Пушкин был готов, о чем свидетельствует выразительный колониалистский дискурс его поэзии — от поэмы «Кавказский пленник» (1821) до стихотворений 1831 года «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина».

Составляющими этого дискурса являются:

1. ГЛОРИФИКАЦИЯ СИЛЫ РУССКОГО ОРУЖИЯ И ТЕХ, КТО ОЛИЦЕТВОРЯЕТ МИЛИТАРНУЮ ПОТУГУ ИМПЕРИИ

Высокий — одический — стиль «Кавказского пленника» (в частности его эпилога) призван максимально форсировать пафос завоевательства:

И воспою тот славный час,

Когда, почуя бой кровавый,

На негодующий Кавказ

Под»ялся наш орел двуглавый.

Под пером Пушкина «бич Кавказа» Котляревский, генералы Цицианов и Ермолов предстают как непобедимые богатыри, полубоги, перед верховной волей которых бессильны даже горы:

Поникни снежною главой,

Смирись, Кавказ: идет Ермолов!

Цель этой грозной ермоловской «поступи» для автора самоочевидна: цивилизационное освоение края, где живут воинственные «племена»; расширение российского пространства за счет дикого «Востока». Для поэта «поступь» Ермолова — это демонстрация собственной возвышенности относительно «инородцев», особого права покорять других, пусть это будут «Кавказа гордые сыны» с их любовью к «дикой вольности», или кто-то еще. В авторском сознании нет места для восприятия права Другого на собственную свободу, зато доминирует готовность силой «русского меча» навязывать горцам свои порядки, «великодушно» призывая их к повиновению и смиренности.

2. АНТИЗАПАДНАЯ, АНТИЕВРОПЕЙСКАЯ РИТОРИКА

Ею переполнены стихотворения «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», написанные летом 1831 г., когда решалась судьба Польши. Европа поддержала восставших поляков с их лозунгом «за вашу и нашу свободу». Устами же Пушкина говорила империя, которая считала «Царство Польское» своей территорией, а возникший конфликт — «домашним, старым спором» «славян между собой». Особый же упор сделан на победе 1812 года над Наполеоном, когда, считает поэт, именно Россия выступила в роли спасителя Европы от «кумира», «тяготеющего над царствами». Напоминая о той виктории 20-летней давность своим незримым оппонентам (в частности — депутатам французского парламента, осуждавшим кровавую расправу российского войска над повстанцами), Пушкин завершал свою инвективу весьма агрессивно:

Так высылайте ж к нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди нечуждых им гробов.

Исключительно агрессивный тон — это тоже элемент Пушкинского колониалистского дискурса.

3. ПОСТОЯННОЕ АПЕЛЛИРОВАНИЕ К РАТНОЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ, ЕЕ ПОБЕДНЫМ СТРАНИЦАМ

Историческая милитарная ретроспектива особенно скрупулезна и величава в стихотворении «Бородинская годовщина», написанном по двойному случаю — взятие Варшавы и годовщина битвы под Бородино. О России здесь говорится как о тысячелетней Руси; о Европе же сказано как о вечной посягательнице на русские земли, которая всякий раз получала отпор. Поэт словно осматривает шахматную доску европейской геополитики, нисколько не сомневаясь, что Россия является главным игроком, которого должны остерегаться (бояться!) все другие страны. Потревожена «тень» Суворова; глорифицируется Иван Паскевич, который только что покорил Варшаву... Атмосферу стихотворения определяет триумф государственной силы («Победа! Сердцу сладкий час! /Россия! Встань и возвышайся! /Греми, восторгов сладкий глас!..»); логика исторических аллюзий призвана навеивать уверенность, что так было и так будет всегда...

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛАВЯНОФИЛЬСКИХ ИДЕОЛОГЕМ

В частности — образа «русского моря», в котором должны соединиться «славянские ручьи». Да и резкое оппонирование Европе тоже имело свою традицию, — стоит вспомнить хоть бы деятельность кружка московских «любомудров» 1820 годов (в частности — одного из наиболее активных его членов князя Владимира Одоевского)...

Выразительно антипольская поэтическая «дилогия» А. Пушкина, пропитанная колониалистическим духом, вызвала острую реакцию части близкого окружения поэта; князь Вяземский, например, саркастически назвал стихотворение «Клеветникам России» «шинельной одой». Резко отреагировал на «дилогию» и Адам Мицкевич, ответив на нее третьей частью поэмы «Дзяды» — убийственной сатирой на имперский Петербург. А «Дзяды», в свою очередь, не прошли мимо внимания автора поэмы «Сон» Тараса Шевченко...

Это очень интересный «треугольник»: Пушкин — Мицкевич — Шевченко, однако сейчас речь только об оппозиции двух дискурсов у Пушкина (имперского) и Шевченко (антиимперского).

Поэмой «Кавказ» (1845) Шевченко объективно вступал в полемику Пушкиным. Его пункт виденья, «ключ понимания» событий на Кавказе — полностью особенный.

Во-первых, кавказская «кампания» у Шевченко предстает в контексте всечеловечности и всевременности; недаром же в самом начале, в «интродукции» произведения, упомянут мифический Прометей, — в поэме он вырастает в символ бессмертия воли, вечной борьбы правды и кривды. Все здесь преисполнено контрастов: непокоренный Прометей — и хищный орел, который долбит ему ребра; сердце, которое невозможно разбить, «живущая кровь», «душа живая», «слово живое» — и алчность несытых мира сего, готовых захватить все, что видят глаза, позарившись даже на дно моря, чтобы выпахать и его (слово «несытый» чрезвычайно важно в моральном катехизисе поэта; оно часто встречается и в других его поэзиях, всякий раз с максимальной экспрессией, маркируя воинственные силы зла на «планете людей»). Собственно, и сам пейзаж у Шевченко не сугубо кавказский: «За горами гори, хмарою повиті, /Засіяні горем, кровію политі», — это не обязательно Кавказ; это планетарная безмерность бытия.

Во-вторых, существенной составляющей частью антиимперского дискурса Тараса Шевченко является то, что иногда называют «богоборством». Хотя лучше, вслед за Юрием Барабашем, говорить о «трудном диалоге мастера с Богом». Он действительно трудный, поскольку «картина мира», представшая пред взором поэта, напоминает ад, где «Кати знущаються над нами, /А правда наша п’яна спить». И кому еще остается адресовать свои тяжелые вопросы, муки, сомнения, упреки, даже гнев, как ни Богу? Упреки Шевченко являются скорее криком отчаяния: «Коли одпочити /Ляжеш, Боже, утомлений? /І нам даси жити!». Досадные слова поэта всплывают из бурления тяжелых мыслей о неправедном миропорядке и о безграничном лицемерии «несытых» с их лукавыми поклонами перед образом Сына Божьего (среди этих «несытых» в поэме Шевченко есть и «святые отцы» — они тоже прислуживают империи!).

«За кого ж Ти розіп’явся,

Христе, Сине Божий?

За нас, добрих, чи за слово

Істини... чи, може,

Щоб ми з Тебе насміялись?

Воно ж так і сталось.

Храми, каплиці і ікони,

І ставники, і мирри дим,

І перед образом Твоїм

Неутомленниє поклони.

За кражу, за войну, за кров,

Щоб братню кров пролити, просять

І потім в дар Тобі приносять

З пожару вкрадений покров!!»

Однако болезненное, похожее на мощный эмоциональный взрыв, смятение все же не поглощает веру поэта; в его «душе живой» остается место для удивительной в своей сложности молитвенной мольбы-заклинания-вызывания-внушения:

«Ми віруєм Твоїй силі

І духу живому.

Встане правда! Встане воля!

І Тобі одному

Помоляться всі язики

Вовіки і віки.

А поки що течуть ріки,

Кровавії ріки.»

Шевченко апеллирует к Богу как к союзнику и благословителю праведной борьбы горцев за волю: «Борітеся — поборете, /Вам Бог помагає», — и эти его слововнушения особенно поражают, ведь помогать чеченцам, вообще-то, должен был бы не Бог, а Аллах! Однако в том то и дело, что Бог Шевченко — «сверхконфессиональный» и «сверхрелигиозный»; у поэта это — универсальное, общечеловеческое воплощение высшей справедливой силы.

В-третьих, поэма «Кавказ» — это убийственная сатира на надменное «вызволительство» и «окультуривание» вроде бы диких племен (абсолютная альтернатива величавой ермоловской «поступи» у Пушкина!). Поэт, не сдерживая сарказма, пародирует лукавую и циничную имперскую риторику: сладкие «припрашивания» колонизаторов к своим цивилизационным «приобретениям» (знаменитая российская «всемирная отзывчивость»!) в действительности являются банальным государственным пиратством:

«До нас в науку! Ми навчим,

Почому хліб і сіль почім!

Ми християне; храми, школи,

Усе добро, сам Бог у нас!

Нам тільки сакля очі коле:

Чого вона стоїть у вас,

Не нами дана; чом ми вам

Чурек же ваш та вам не кинем,

Як тій собаці! Чом ви нам

Платить за сонце не повинні!

..............................................

Якби ви з нами подружили,

Багато б дечому навчились!»

Чем только не соблазняют самовлюбленные и жадные к наживе завоеватели тех, кого они стремятся покорить и поглотить: и перспективой быстрого «просвещения», и сиянием «святого креста» и «настоящего христианства» («Ви ще темні, /Святим хрестом не просвіщенні, /У нас навчіться!»), и даже неисчерпаемыми возможностями бесовского российского «беспредела» — коррупции и беззакония («В нас дери, /Дери та дай, /і просто в Рай, /Хоч і рідню всю забери!»)...Однако стоит только отодвинуть личину «просветительства» — и перед глазами предстанет громадная тюрьма, страна, где господствуют деспотизм и рабство.

В-четвертых, в поэме Шевченко речь идет и о кровавой цене завоевательства: маниакальная тяга империи к разбуханию собственных пространств за счет чужих земель нуждается в кровопролитии, но что ей, империи, человеческая жизнь, когда речь идет о собственном государственном величии?!

«Застукали сердешну волю,

Та й цькуємо. Лягло костьми

Людей муштрованих чимало.

А сльоз, а крові? Напоїть

Всіх імператорів би стало

З дітьми і внуками, втопить

В сльозах удов’їх...»

Пушкин, глорифицируя «русский меч», которому все «подвластно», как-то не замечал, что «меч» — штука кровавая, что плата за войну во имя разбухания государственных пространств — тысячи жизней, причем с обеих сторон. Поэма же «Кавказ» Тараса Шевченко — это плач над убиенными; она и родилась из чувства боли, сожаления о погибшем друге — Якове де Бальмене из полтавской Линовицы, с которым они в 1843—1844 гг. были в общем кругу друзей. Яков погиб на Кавказе в 33-летнем возрасте, и печаль поэта усиливалась осознанием того, что его смерть — напрасна: «Мій Якове добрий! Не за Україну, /А за її ката довелось пролить /Кров добру, не чорну. Довелось запить /З московської чаші московську отруту!»

Ослепленность сиянием государственного величия мешала Пушкину переживать за Другого, отбирала способность понять и принять его естественное стремление быть свободным. Зато Шевченко — на стороне этого Другого, он полностью солидаризируется с ним. Русский поэт воспевает Цицианова, Котляревского, Ермолова, Суворова, Паскевича, а украинский словно отвечает ему (вовсе не в унисон!):

«Слава! Слава!

Хортам, і гончим, і псарям,

І нашим батюшкам-царям

Слава.

У него, Шевченко, другие герои:

І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.»

Они с Пушкиным — по разные стороны. Один — с колонизаторами, другой — с теми, кого хотят колонизировать.

***

А теперь закономерно возникает вопрос: может, поэма Шевченко «Кавказ» — это прямая полемика с Пушкиным? Каких-то непосредственных свидетельств на этот счет нет, однако сам текст поэмы дает определенные основания предполагать, что ответ на поставленный вопрос может быть утвердительным. Некоторые места в «Кавказе» Шевченко читаются как реминисценции из Пушкина. Вот два характерных фрагмента для сравнения.

А. Пушкин, «Клеветникам России»:

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,

От финских хладных скал до пламенной Колхиды,

От потрясенного Кремля

До стен недвижного Китая,

Стальной щетиною сверкая,

Не встанет русская земля?..

Т. Шевченко, «Кавказ»:

«У нас же й світа, як на те —

Одна Сибір неісходима,

А тюрм! А люду!.. Що й лічить!

Од молдованина до фіна

На всіх язиках все мовчить,

Бо благоденствує!»

Случайным ли является то, что и в первом, и во втором фрагменте разворачивается панорама Российской империи — у Пушкина величавая, у Шевченко — изображенная в саркастическом ключе?

Случайно ли, что в обоих фрагментах звучит монолог от имени «мы» (мы — Россия)? Только первое, пушкинское, «мы» — горделивое, второе, в «Кавказе» Шевченко, поневоле саморазвенчивается?

Случайно ли, что Шевченко выбрал тот самый ритм, что и Пушкин?

Может, имеем дело с прозрачной аллюзией, скрытым цитированием первоисточника?

Как скрытая цитата выглядит и упоминание в поэме «Кавказ» о французах:

«У нас! Чого то ми не вмієм?

І зорі лічим, гречку сієм,

Французів лаєм...»

Если учесть, что «Клеветники России» у Пушкина — французские депутаты (не только они, но они — прежде всего), разве не напрашивается мысль, что автор «Кавказа», иронизируя над теми, кто ругает французов, не обошел вниманием и пушкинскую инвективу?

Во всяком случае, «диалог» Шевченко с Пушкиным был очень непростым, и своей остротой и принципиальностью он иногда напоминал заочную дуэль.

Выпуск газеты №:

№92, (2014)Section

История и Я