Мой немой фестиваль

Несколько впечатлений о Цюрихском театральном форуме

Трудно сказать обо всех спектаклях 33-го Цюрихского театрального фестиваля, но в десяти мною увиденных из всех восемнадцати слово не звучало!

Почему-то вспомнилось удивление, которое вызвало у меня понимание, что молодежь, свободная от изучения истории КПСС, как-то довольно неожиданно трактует революционный лозунг: «Мы не рабы, рабы немы». А именно — понимают с написанием «немы» как «не мы».

Право иметь голос, говорить, спорить, критиковать и предлагать завоевывалось массами в жестокой борьбе. И вот наступил момент, когда театр это достижение решает игнорировать. Честно говоря, мода на бестекстовый театр давно пережила свой пик, и европейские театроведы обращают внимание на особенности возврата к вербализации театрального действа.

Что же руководило нынешним директором фестиваля Сандро Луниным при подборе «немых» спектаклей для программы фестиваля, порядковый номер которого весьма значим в библейской цифрологии?

Театральные площадки — стационарные театры, надувные и сборные тенты, цирк-шапито, открытый концертный зал для фестивальных представлений сосредоточены в парке, удаленном от центральных улицы города и пристани на берегу цюрихского озера, которое горожане не без оснований называют морем, на километр или полтора.

Чудесная прогулка вдоль берега пешком или бесплатным, если есть билет на спектакль, катером — сама по себе уже великолепный пролог для вечера, богатого художественными впечатлениями.

Помню, как в первый приезд на 20-й фестиваль меня впечатлила еще одна дорожка по краю тротуара, которая была выстелена афишами, плакатами с предыдущих фестивалей.

До 25-го фестиваля в разных уголках парка останавливались актерские трейлеры из разных стран и возле них, в основном цирковые артисты, показывали короткие представления, собирая немалые деньги в шапку по их окончании.

Потом, видимо по санитарным причинам, приезд на автомобилях был запрещен, и теперь одинокие циркачи из Германии и Швейцарии забавляют интерактивами без демонстрации особенных способностей или изобретений. В этом году добавилась центральная сцена с выступающими по расписанию студенческими группами. Они скомпоновали в получасовки учебные этюды и упражнения, добавили свободный танец, обаяние молодости, азарт неофитов и тоже уходили не с пустыми шапками. Любимцем зрителей был юноша, работавший с надувным шариком, который незаметными для зрителей подменами становился все больше и больше, пока артист полностью не оказался в нем. Эдакий глобус на ножках, бегающий по сцене зеленый шар, казалось, хотел увидеть людей поближе, подружиться с ними, но только бился всем своим существом о стены и колонны тента.

Также заметно прибавилось ресторанов, и весь артистический антураж представляется забавным дополнением к хорошему аппетиту.

И возможно, желание быть в одной тональности с парковой составляющей, отобранные для фестиваля спектакли, мягко говоря, не нагружали зрителей трудностями восприятия. Хотя, судя по реакции, желание увидеть больше, способность осмыслить простенький посыл до философских обобщений, эмоциональная открытость вполне присущи фестивальной публике. И уж совершенно точно прежде декларируемое дирекцией фестиваля желание удивить, показать то, чего нет в палитре швейцарского театрального искусства, сегодня не звучит достаточно убедительно. Богатое предложение музыкальных, вокальных, танцевальных программ в пока еще театральном фестивале кажутся необязательным десертом. Поэтому не столь уж много спектаклей, к которым можно отнести театрализованные, — вернее, даже драматичные цирковые и танцевальные представления вполне заслуживают описания и анализа.

Театрализованный, драматический, философский цирк общеизвестен в варианте канадского du Soleil. Много в меньшей степени технически оснащенных труп, которые интерестными трюками, гэгами, акробатизмом, используя драматические связки, выходят на уровень философского диалога со зрителем. На 20-м Цюрихском театральном фестивале впервые был представлен подобный цирк из Папуа-Новой Гвинеи. Под шатром из сетки во всей возможной полноте были представлены растения, животные, птицы, пресмыкающиеся, насекомые из африканских джунглей. Они же и были главным действующим лицом, создающим человека из распахнутого существа — Маугли. Через несколько минут созерцания сетка перестает быть видимой, и зрителя наполняет радость полноты присутствия. Полнота присутствия — отмечает именно театрализованный цирк, который использует всевозможные средства для абсолютного вовлечения зрителя.

Спектакль «Ателье Лефевра и Андре» разыгрывается в прицепе для бродячих артистов. Если верить названию «8мІ», то в этом небольшом пространстве вмещается вся жизнь стареющего фокусника. Он показывает зрителям древний трюк с откусыванием большого пальца, который, как все знают, при этом просто прячется в кулаке, и не наудивляется, сколько же простак-зритель может этому умиляться. То же самое с появляющимися из пустых тубусов бутылками, сменой цвета жидкости, которая выливается из них, и еще множеством известных до способности самовоспролизведения зрителями штучек. Наконец, он поднимает телевизор, и вместо головы пожилого артиста на экране расцветает его прежнее молодое лицо, с глазами, полными веры в себя и озаренными восторгом постижения избранного пути. Вот и фокус жизни: ты все еще молод душой, а в теле уже нет сил для удивления.

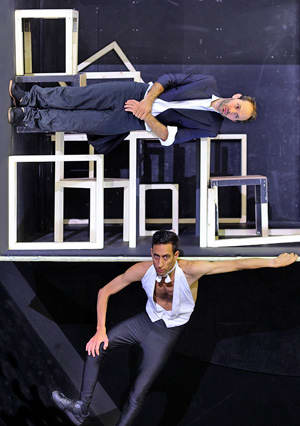

Братья-близнецы Якоб и Питер Атре: первый — джазовый певец, второй — танцор, перформер — утверждают, что пение дает возможность познать тело, а танец раскрывает голос. Их спектакль «Кампо» поистине представляет собой метафору поиска себя. На сцене — множество деревянных ящиков, и, как в процессе выясняется, все они без дна и крышки. Они продевают сами себя через них: в один из них пролазит только голова, в меньший — ноги, в еще меньший — руки, и вот человек оказался в туннеле самопознания. Без помощи брата (сходство близнецов подсказывает — читай без помощи себя иного, нового) выбраться из них невозможно. Комбинации разномерных ящиков убеждают в бесконечности человеческой фантазии. Влезая под давлением неотвратимой любознательности, изворачивающиеся для того, чтобы пролезть, они радостно выбираются из выстроенных лабиринтов с осознанием того, что жизнь — это ящик. Ее моменты подобны ящикам, большим ималеньким. Ограничение стен — ее нерушимые законы, а вот крышка и дно оказываются самоизбранными пределами жизни. Пока смотрел спектакль, я вспоминал роман Кобо Абэ «Человек-ящик». Впрочем, спектакль и роман конгениальны в простоте и бесконечности предлагаемого символа человеческого бытия.

Наиболее техничный и попросту единственный со сложными декорациями, тоже с коробкой, но с ребром в четыре метра разделенной на четыре равных секции, крутящейся, точно ветряная мельница, — новый спектакль известного швейцарского цирка «Зимерманн и Перот». В квадратах жилых комнат мужчины и женщины пьют, едят, переодеваются, влюбляются, ссорятся — словом, жизнь, как она есть. Четырехсекционная модель домика вращается, как пишут в буклете фестиваля, — «точно гайка на болте», вернее было бы сказать: как карусель жизни на стержне бытия. И пол плывет под ногами, кровать сползает к другой стене, люстра становится пепельницей, и в этом круговороте люди поначалу чуть не погибают, а потом и к этому приспосабливаются. К финалу они умело скользят по наклонной стене, целуются на потолке, ссорятся, стоя на голове, мирятся, удерживаясь в углах растопыркой рук и ног. Цирковая подготовка артистов столь же высока, как и драматические способности. Им в этом водовороте жизни, в этой мясорубке страстей, в этом вентиляторе эмоций — слова действительно не нужны. В финале актеры, похожіе, с удивлением глядят на замерших зрителей со своего смотрового колеса, со своей карусели жизни — жизни, увлекательной преодолениями препятствий.

В Швейцарии, где ухоженные коровки пасутся на сочных полях, точь-в-точь как в рекламе шоколада «Милка», где все обочины и склоны аккуратно пострижены газонокосилками, а чистота и порядок вызывают чувство зависти до отвращения, такого, что гонишься за уроненной на ветру бумажкой до первой урны, где трамваи точны, как часы ручной работы, а вода в реках и озерах такая чистая, что ее можно пить, — разговоры о выживаемости человека как homo sapiens, homo cultural, homo amans оказываются не просто актуальными.

Мир без границ, земля как единый дом для единой семьи человечества — реалии цивилизационного процесса. Все проблемы, связанные с этим процессом, имеют причиной от ставание культурного сопровождения. Мультикультурность — острая проблема современности. В Швейцарии 30% населения не родилось в этой стране. По выходным на улицах особенно много гуляющих в национальных одеждах выходцев из восточных, африканских, азиатских стан. Мы писали о том, как много делает Германия средствами театра для решения проблем мультикультуризма (театральный проект «Чужой среди чужих. Эмиграция и экстремизм в сегодняшнем мире»). Подумалось, что акцент на общности без пренебрежения уникальным мог послужить мотивом для составления программы 33-го фестиваля из безтекстовых спектаклей.

Восторг индивидуальности, поиски неповторимости и совершенства как безусловных, имманентно присущих составляющих каждого человека мощно и робко, прямолинейно и замысловато, грубо и нежно прозвучали в двух танцевальных спектаклях «Crack» ученика Роберта Уилсона Арко Ренца и «Pororoca» Лиа Родригес. Восточная пластика, контрастные ритмы в первом и развивающаяся в нарастающем темпе хореографическая мозаика из степа, брейка и т. д. во втором — ярко и доказательно демонстрируют многообразие и единство представителей человеческих рас. Разные формы глаз, цвета кожи, параметры тел оказываются восхитительно гармоничными творчеству, удивительно подходящими для рождения чувства и мысли. И может быть, общеизвестное тютчевское «Мысль изреченная — есть ложь» в безмолвном фестивале оказалось истиной, полной глубокого смысла.

Выпуск газеты №:

№172, (2012)Section

Культура