Синеводская битва: мифы и реалии (продолжение)

Окончание. Начало читайте в «Дне» №159-160 от 7 сентября 2012 года

Самый северный татарский город на Днепре, который упоминают древние путешественники, был расположен на правом берегу Днепра напротив современного Кременчуга. Послушаем русского профессора В.Л. Егорова:

«Наиболее северный из таких пунктов отмечен Эрихом Ляссотой, проезжавшим к запорожским казакам в 1594 г. В своем дневнике путешественник отметил, что на правом берегу Днепра ниже р(еки) Тясмин, примерно напротив современного Кременчуга, стоит старая татарская мечеть...» [10, глава 3].

Для нашего исследования это очень важное свидетельство, ведь лишний раз подтверждает, что татары Золотой Орды севернее Канева и рек Роси и Гнилого Тикича своих поселений на Правобережье Украины не имели.

Реки: Рось — Гнилой Тикич — Синюха — Южный Буг — были порубежной границей, на которой Золотая Орда держала свои военные заставы и поселения, защищавшие ее западную границу.

Конечно, властители Западного улуса, такие как Ногай (конец XIII в.) и Мамай (вторая половина XIV в.) земли за Бугом, до Дуная и Прута, считали своими.

Даже в те времена, когда хан Ногай в 1300 году был уничтожен, а его улус прибрал к своим рукам золотоордынский хан Тохта, отселив из улуса все роды Ногая, порубежные города и гарнизоны сохранялись до 1362 года. Только после Синеводской битвы Великий Литовско-Русьский князь Ольгерд разрушил татарские поселения порубежья и перенес границу на реку Днепр, от Кременчуга до Черного моря. Хотя это случилось не внезапно, а продолжалось до времен Витовта. Именно с этих и «Мещерских земель» Великое Литовско-Русьское княжество платило налоги Тохтамышу и крымским ханам.

Напомним все известные залоги (города), которые существовали на реке Буг и в Прибужье. Вот их перечень:

«Днестровско-Днепровское междуречье. Сведения об оседлых населенных пунктах Золотой Орды в зтом регионе крайне малочисленны и скупы. Это, однако, не означает, что их здесь не было...

1. Городище Маяки. Находится близ устья Днестра, на его левом берегу, у современного пос. Маяки. В источниках отмечено существование на зтом месте переправы через Днестр с остатками мечети и развалинами нескольких каменных зданий...Городище Великая Мечетка. Находится на правом берегу Южного Буга у современного с. Великая Мечетка. От золотоордынского города сохранились остатки кирпичных и каменных построек и склепов...

2. Безымянное городище на Южном Буге, в районе слияния с ним рек Колыма и Синюхи. Б источнике XVI в. коротко сообщается об имеющихся здесь развалинах, относяшихся ко времени правления хана Узбека...

3. Городище Солоное. Находится у д. Солоной на р. Соленой, правом притоке Гнилого Еланца (Левобережье 10. Буга)...

4. Городище Аргамакли — Сарай. Находится на правом берегу р. Громоклей правого притока Ингула. Отмечено значительное колличество фундаментов каменных построек и развалины мечети...

5. Городище Ак-Мечеть. Находится на правом берегу Ю. Буга, у с. Ак-Мечеть. В прошлом веке на этом месте были отмечены развалиньї золотоордынского города...

6. Городище Балыклей. Находится в устье р. Чичаклей при его слиянии с Ю. Бугом... Отмечено на карте Риччи Занопи...» [10, глава 3].

Золотоордынские города перекрывали тогдашние торговые пути, броды, переправы и служили для Золотой Орды одновременно таможнями, опорными пунктами и обычными местами дислокаций татарских сотен и тысяч, которые прикрывали границы и обеспечивали функционирование «ямского пути».

Исторические и археологические исследования ученых давно определили западные границы Золотой Орды со второй половины XIІІ в. до 1362 года XIV в. на современной территории Украины.

«...Степные пространства между Днестром и Днепром в XIII в. с... образования Золотой Орды входили в ее состав. В бассейне Южного Буга... (татарськие. — В. Б.) кочевья распространялись к северу, захватывая нижнее течение его левого притока — Синюхи. Они, видимо, доходили до южных границ современных Винницкой и Черкасской областей, т.е. до среднего течения Южного Буга. Выше золотоордынская территория не распространялась» [10, глава 3].

Надо иметь в виду, что даже территория Понизья, с центром в г. Бакота, по свидетельству «Русьской Летописи», не входила в состав Золотой Орды, а лишь платила ей дань. Это случилось в конце 50-х годов XIII в., когда властитель Западного улуса расширил свои владения до реки Прут (современная территория Молдавии), предгорья Карпат.

Понизье, как пишет профессор В.Л. Егоров, «представляло собой своеобразную буферную зону между галицкими и золотоордынскими владениями...» [ 10, глава 2].

Как видим, западные поселения Орды на 1362 год достигали рек Роси, Гнилого Тикича, Синюхи, Южного Буга.

Другого история и археология не зафиксировали, если бы того кто-то не захотел. Хотя, конечно, татары ходили (и то не раз) в грабительские походы на Русь, Молдову, Валахию, Литву, Польшу, Венгрию и т.д.

Хотелось бы напомнить читателям и такое:

«Синюха река..., левый приток р(еки) Ю(жный) Буг. Образуется слиянием рек Б(ольшая) Высь и Тикич. Дл(ина) 111 км (с наибольшей составляющей Гнилой Тикич — 283 км)...» [ 12, т. 23, с.444].

В древние времена река Синюха не имела определенного начала. Синюхой была и Большая Высь и Гнилой Тикич, которые свои имена получили значительно позже.

На древних картах, например, на карте 1630 года, изданной в Амстердаме, река Синяя Вода (левый приток Буга) тянется в направлении города Житомира, обходя Черный лес. Кстати, перед городом Синяя Вода, который обозначен на берегу одноименной реки и лежит на киевском меридиане, Черный лес разорван пополам и между его восточной и западной частью — чистое поле на добрую сотню километров [11, c. 140—141].

События, вероятно, происходили по такому сценарию: узнав о междоусобной войне в Золотой Орде и зная, что она обессилена страшной чумой, князь Ольгерд под давлением русьских князей, весной 1362 года пришел с небольшим войском в Киев, провел обстоятельную разведку золотоордынских земель до самой Волги и, убедившись в слабости противника, двинулся вдоль Днепра на юг в направлении: Киев — Обухов — Кагарлык — Таганча — Звенигород.

Подавляющую часть своего войска князь Ольгерд оставил на севере во главе со своим сыном для контроля за землями, отобранными у Золотой Орды, о которых мы уже говорили. На севере оставались его враги — митрополит Алексий и московский князь. Поэтому Ольгерд был вынужден поступить именно так.

Конечно, Москва вскоре узнала о походе Ольгерда на юг, поэтому не только сообщила Мамаю, которому в то время подчинялась, о походе, но и послала свою военную помощь в ставку Мамая. Скорее, то была тьма — десятитысячная боевая единица.

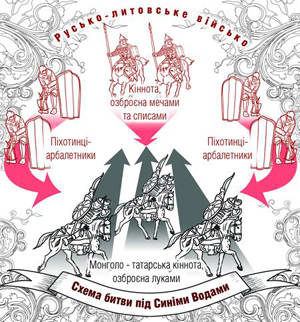

Поскольку Мамай и его ставленник хан Авдула летом 1362 года были разгромлены на Волге восточными (заволжскими) ханами Золотой Орды и потеряли контроль над столицей, то Мамай со своими сообщниками решил продолжить борьбу за столицу государства и за титул Царя (Хана), а на западное порубежье отправили соединенную армию (до тридцати тысяч конницы) трех татарских князей «Ходжибея, Кутлубуги и Дмитрия».

Поговорим о количественном составе армий, которые принимали участие в Синеводский битве. По мнению автора, силу татарского войска определил тот факт, что Ольгерд отправился в Киев с военным отрядом в 10—12 тысяч человек. Остальное войско князь Ольгерд добрал на землях Киевщины, Сиверщины и Волыни. И, вероятно, его армия, которая под осень отправилась из Киева, насчитывала не менее 40—45 тысяч человек.

Такое же по количеству войско имели и татары, потому что включили в свой состав порубежную охрану, то есть одну тьму.

Следовательно, военные силы противников были одинаковыми, о чем свидетельствует описание битвы древними историками и хронистами.

Нравится нам или нет, но князь Ольгерд вынужден был двигаться вдоль Днепра. Этого требовала безопасность похода: он полностью ограждал свой тыл и левый фланг движения от возможного внезапного нападения. Не будем забывать, что князь Ольгерд в 1362 году шел в степь в первый раз и вынужден был слушаться советов русичей и своих служивых татарских князей. И, как помним, летописи и хроники тоже сообщают, что Ольгерд со своим войском миновал Канев и Черкассы, двигаясь вдоль Днепра.

Мы не можем заподозрить летописцев и хронистов в искажении приведенного факта. Для этого нет ни одной весомой причины. Поэтому эти факты достоверны, с ними следует считаться.

Торговица. Не может возникать сомнений, что современный поселок Торговица Новоархангельского района современной Кировоградской области Украины связан с Синеводской битвой. Автор лично видел современные раскопки Торговицы и убедился, что остатки откопанных сооружений, методы их построения, плановые размеры, остатки водопровода и отопления, посуда и прочее принадлежит к золотоордынскому периоду конца ХІІІ — первой половины XIV вв.

Между прочим, есть замечательная работа российского профессора В. Лебедева «Загадочный огород Мохши», изданная в Пензе в 1958 году, о раскопках на землях «исконно русской земли» золотоордынского города Мохши (Наровчата), который во времена ханов Тохты и Узбека был столицей государства, где найдены абсолютно подобные здания, водопровод, методы отопления, посуда, квадратные кирпич и камень для сооружений и прочее. Раскопки Мохши (Наровчата) проводились саратовским профессором А.А. Кротковым во времена русско-большевистского шабаша 1916—1928 гг., поэтому позволили профессору много чего откопать и обнаружить.

Большинство работ А.А. Кроткова до сих пор лежат неопубликованные в хранилищах Саратовского университета.

Опомнившись, большевики поняли, какой сокрушительный удар по их официальной науке нанес профессор-археолог из Саратова, и расстреляли его.

Предлагаю кировоградским археологам проанализировать и сравнить археологические раскопки в Мохше (Наровчате) и Торговице. Речь будет идти об одном и том же государстве, тех же временах.

Окончательным подтверждением причастности откопанной Торговицы к древнему поселению являются найденные при раскопках монеты, последние из которых датируются 1359—1360 гг.

Поэтому порубежный город Золотой Орды Торговица, который в 1362 году покинули татары, уничтожив свои жилища и государственные учреждения (таможню, казармы, здания улусов и т.п.), был присоединен к Великому Литовско-Русьскому княжеству. Это чрезвычайно весомое свидетельство, а главное — неопровержимое, потому что подтверждено археологическими раскопками и золотоордынскими монетами ханов 1294—1360 гг.: Тохты (1291—1312), Узбека (1312—1342), Джанибека (1342—1357), Бердибека (1357—1359), Кульпы (1359), Навруза (1360).

Обратим внимание: признаков битвы на месте древнего поселения Торговица — нет. Здесь полное совпадение исторических, археологических и нумизматических доказательств.

Еще одним освобожденным городом стал Звенигород.

Звенигород. Следует понимать, что город, освобожденный в результате Синеводской битвы князя Ольгерда, нельзя отождествлять с летописным Звенигородом — Киевским, который прекратил существование в 1240 году.

Послушаем Большую Советскую Энциклопедию (третье издание):

«Звенигород Киевский, др(евне)-рус(ский) город-крепость, прикрывавший Киев с Ю(го)-В(остока). Точное местонахождение З(венигорода) К(иевского) неизвестно. Упоминается в Ипатьевской летописи в связи с междоусобной княжеской борьбой под годами 1097, 1150, 1151 и по поводу битвы с половцами 1234. З(венигород) К(иевский) перестал существовать после монголо-татарского нашествия в сер(едине) 13 в.» [12,т. 9, с. 427].

В 1362 году Звенигорода Киевского не было, поэтому освободить его Ольгерд не мог. Кроме того, следует помнить, что этот город-крепость прикрывал Киев от набегов половцев с юго-востока, поэтому, скорее всего, располагался за Днепром, на Левобережье. Поэтому к Синеводской битве не мог иметь никакого отношения.

Надо думать, что под Звенигородом, о котором ведут речь древние авторы, есть современная Звенигородка — расположенная на реке Гнилой Тикич, то есть, по древним источникам, на реке Синюхе, и принадлежавшая к таким же порубежным городам Золотой Орды, как Торговица.

Автор обратился к серии «История городов и сел УССР», в частности к материалам:

«Черкасская область» (1972 г.), «Кировоградская область» (1972 г.), «Николаевская область» (1972 г.), и был чрезвычайно поражен откровенной фальсификацией материала этой серии. Это при том, что автор знал о возможной фальсификации.

Но то, что читал в книгах, поражало. Почти сплошь при описании старых поселений на землях современной Украины говорится, что на месте данного поселения велись раскопки, которые зафиксировали его существование то ли тысячи, то ли сотни лет назад. Возможно упоминание о городе во времена Великого Киевского княжества, о его завоевании враждебными Литвой или Польшей или уничтожение так называемыми татаро-монголами. А дальше идет полный провал до времен «славной России», когда та пришла и все восстановила.

Создается впечатление, что на украинской земле остановилась жизнь, а те люди, которые неизвестно где и как существовали, только о том и мечтали, и боролись, чтобы присоединиться к «великой Россию».

Если же вспоминаются какие-то города и поселения, то только потому, что события вокруг них зафиксированы европейцами. Москва вынужденно разрешала вспоминать о них. Хотя жестко контролировала, о чем шла речь. Если не нравилось — выбрасывала текст. Без объяснений. Так в общем описании событий ХIV—ХV вв. Черкасской области страницы 17—32 просто выброшены.

Польза от моего изучения исторического материала была весомой. Именно там я узнал о татарском поселении Таганче.

Нужно понимать, что те достоверные факты, которые прорвались на страницы этих изданий, являются чрезвычайно весомыми и важными свидетельствами. Именно о пути князя Ольгерда в 1362 году вдоль Днепра и об освобождении им порубежных поселений свидетельствуют вот такие факты, которые прорвались на страницы серии «История городов и сел УССР». Приводим только отдельные выдержки:

Черкасская область:

«Около 1362 года Каневом завладели литовские феодалы...» [14, с. 324].

«Таганча — село (расположенное в Каневском районе на притоке реки Рось. — В.Б.)... Первые письменные упоминания о Таганче касаются XIV ст. Слово «Таганча» тюркского происхождения, что означает треугольник» [14, с. 343].

Татарское поселение Таганча было одним из укреплений порубежного треугольника, который имел такие вершины: Канев — Звенигород — Белая Церковь, и омывался реками Росью и Синюхой.

Следует провести археологические раскопки в районе современного села Таганча и узнать, что случилось в 1362 году с Таганчой — состоялась ли битва за город, отошла ли золотоордынская залога без боя в направлении — Звенигород (Звенигородка) — Торговица.

По мнению автора, татары и этот земельный треугольник тоже причислили к своим владениям. Что лишний раз указывает, что северо-западная граница Золотой Орды накануне Синеводской битвы 1362 года означалась реками: Рось — Гнилой Тикич — Синюха. На рубежах этого треугольника Золотая Орда имела не только эти поселения. Существовали и другие, которые несли пограничную службу, где дислоцировались татарские сотни. Надо думать, что авторы древней хроники упомянули только поселения русичей, в которых те проживали и которые остались после Синеводской битвы. К таким принадлежит современная Звенигородка. Послушаем:

«В ХVI в. летописи (на землях современной Черкасской области. — В. Б.) называют города Звенигород и Черкассы, а в XV — Жаботин, Млиев, Мошны, в XVI — Золотоношу, Домонтов, Смелу и другие» [14, с. 16].

Как видим, в XIV в. Звенигородка существовала и носила имя Звенигорода. Поэтому сомнений, что древние летописи и хроники в своих упоминаниях о Синеводской битве имели в виду именно этот город, быть не может.

Так мы определили все три города, освобожденные во время похода в 1362 году князя Ольгерда на юг:

1. Белая Церковь (современная Киевская область), где татары держали свою северную залогу. Состав населения был смешанным. Татарская залога, скорее всего, покинула город и отошла на юг.

2. Звенигород (современный город Черкасской области). Татары тоже держали залогу в этом городе. После захвата Таганчи Ольгерд со своим войском двинулся на Звенигород, который, скорее всего, татары покинули, отойдя к Торговице.

3. Торговица (село на р. Синюхе Кировоградской области). О ней уже говорилось.

По мнению автора, Синеводская битва 1362 года князя Ольгерда с татарами состоялась на пути: Богуслав — Звенигородка. Татары соединенного войска братьев Чингисидов, Хаджибея, Кутлубуги и Дмитрия, вместе с порубежной охраной Золотой Орды не могли позволить Ольгерду выйти на главные переправы государства, расположенные на Буге и Днепре. Поэтому после определения направления движения войска Ольгерда на Торговицу и реку Буг, они пытались не выпустить того за речки Синюху и Тикич. Поэтому битва состоялась в треугольнике: Звенигородка — Белая Церковь — Канев. С моей точки зрения, именно в верховьях реки Синюхи состоялась Синеводская битва 1362 года. И, скорее всего, она происходила на Бранном Поле, современное село Киевской области — Бранное Поле.

Выпуск газеты №:

№164, (2012)Section

Украина Incognita