Похитители нашей истории

Претензии Москвы на «киевское наследие»: истоки и символы

Уже в течение многих веков российский имперский миф о Киевской Руси как «колыбели трех братских народов», согласно которому Россия на правах «старшего брата» претендует на наследие истории, культурных традиций, религиозной и духовной жизни древнего Киева периода его расцвета как одного из центров тогдашней цивилизации. И этот политический миф так глубоко укоренился в сознание российской политической элиты, что ее попытки выработки концепции собственной идентичности после распада сначала Российской империи, а в дальнейшем и СССР (то идея «евразийства», то возвращение к «неонорманизму» с поисками своих истоков в варяжских поселениях на берегах Ладоги) так или иначе снова и снова возвращаются «на круги своя» — к наследию Киевской Руси. Ярким подтверждением этого является современная российская идея-фикс относительно установления в Москве памятника крестителю Руси — великому князю киевскому Владимиру. А Президент России В. Путин опять заговорил о «братском украинском народе», «общей истории» и «духовных скрепах» на фоне концепции построения так называемого «русского мира», пределы которого в первую очередь должны охватывать пределы бывшей Российской империи с ее последующей трансформацией в форму СССР. И территория современной Украины здесь находится на главном месте в реализации этих реваншистских планов и попыток повернуть назад колесо истории.

♦ Но эта идея с самого начала основывалась на фальшивках и выдумках, которые брали на вооружение московские правители в попытках претендовать на «киевское наследие», а главное — на территорию прежней Киевской Руси, которая во времена ее расцвета простиралась от Северного и Балтийского морей до берегов Черного моря.

Истоки этой идеи сначала были связаны с посягательствами Москвы на доминирование при поддержке ханов Золотой орды на северо-востоке Руси, что поставило перед московскими князьями вопрос об обосновании своих претензий на старшинство среди других князей этого региона. Преградой этому был выдающийся авторитет Владимира над Клязьмой как политического, культурного и духовного центра северо-восточных русьских земель. Владимирские князья были прямыми потомками великого князя Владимира Мономаха и единственные в этом регионе носили титул «великих», считая себя на этом основании наследниками киевских князей, соответственно — их земель и их власти. Во Владимире (приблизительно с 1299-го или в 1300 г.) находился в то время митрополит Киевский, находились выдающиеся христианские реликвии (в частности похищенная из Вышгорода и перевезенная туда Андреем Боголюбским Вышгородска икона Божьей матери), сюда ездили князья северо-восточных земель венчаться на княжество. Поэтому, обосновывая свои стремления, московские князья провозгласили Москву наследницей Владимира. Первым эту концепцию выдвинул Дмитрий Донской.

♦ Уже во второй половине XIV — начале XV в. в Москве занимаются перехватом всего наследия Владимира. Перенимают архитектурно-строительные формы, традиции письменности и летописания, изобразительной школы. В Москву перевозится митрополичья кафедра, владимирские святыни становятся главными святынями Московии. В итоге именно у Владимира были заимствованы и политические идеи, главной из которых была идея «киевского наследия», открывавшая путь к старшинству московских князей на северо-востоке и обосновывавшая их претензии на южные земли Руси.

Во второй половине XV в. идея «киевского наследия» становится основой официальной правительственной теории Московщины. Она приобретает законченные формы и получает отражение в разных официальных актах и произведениях искусства. Ее суть составляла теория родства московских великих князей через киевских князей с императорами Византии и Древнего Рима, которая должна была подчеркивать древность княжеского рода и их претензии на земли «всея Руси». Не случайно эта концепция появляется именно во время активного присоединения новых земель к Московскому княжеству Иваном III. Новгород, Тверь, Псков, Рязань, Пермь Великая были захвачены силой и опустошены террором. В зависимость от Москвы попала Казань. Московские войска появляются за Уралом на Иртыше и Оби. Иван III, начав действия против Великого княжества литовского, захватил бассейн Оки, все течение Десны, часть верхнего течения Днепра. В этот момент под знаменем борьбы за «киевское наследие» Москва начинает претендовать на Киев, Витебск, Волынь в борьбе с Польшей и Литвой за земли прежней Киевской Руси.

♦ С этой целью было использовано имя великого князя Киевского Владимира-Василия Всеволодовича (1053—1125) — сына Всеволода Ярославича и дочери византийского императора Константина Мономаха (откуда его прозвище), внука Ярослава Мудрого. Согласно легенде, известной на Руси уже в XIII в., Владимир Мономах получил от своего деда — византийского императора, знаки царского достоинства — бармы и корону. В «Слове о погибели Русьской земли» — литературном произведении XIII в. — сообщается о «великих дарах», которые послал ему «император Мануил», чтобы откупиться от нападения на Царьград

Но именно при Иване III создается официальная родословная московских великих князей, оформленная в виде «Сказания о князьях владимирских». Начиная с рассказа о распределении земли между потомками Ноя, сказание завершается описанием получения Владимиром Всеволодовичем знаков царского достоинства от Константина Мономаха. По этой версии, после победного похода Владимира во Фракию Константин Мономах послал ему подарки — крест «от самого животворяшего древа, на нем же распятся владыка Христос», «венец царский», «крабицу сердоликову из нее же Август кесарь веселящийся», ожерелье «иже на плещу свою ношаше» и др. «И того времени, — сообщало сказание, — князь великий Владимир Всеволодович наречеся Мономах, царь велікіе России. И с тех пор и доныне тем царским венцом венчаются великие князья владимирские, когда ставятся на великое княжество русское».

♦ Этой концепции отвечало и изложение российской истории в летописях XV—XVI вв., в которых история Киевской Руси непосредственно переходила в историю Московщины. Сведения о родстве великих князей и о венчании Владимира Мономаха присутствуют во всех официальных памятках XVI в. Это Великие Четьи-Минеи, Степенная книга, Воскресенская летопись, Казанский летописец, Царственный летописец и т.п. «Повесть о Мономаховых регалиях» была вырезана на дверцах царского места в Успенском соборе в Москве.

Политика московских претензий на «киевское наследие» упрямо проводилась и на дипломатических уровнях. В частности, отправляя в 1550 г. в Литву посла Якова Остафьева, Иван IV Грозный дал ему детальный приказ относительно ответа о титуловании: «Наш государь учинился на царство по прежнему обычаю: как прародитель его, великий князь Владимир Манамах венчан на царство Русское, коли ходил ратью на царя греческого Костянтина Манамаха, и царь Костянтин Манамах тогды прародителю государя нашего, великому князю Володимеру, добил челом и прислал ему дары, венец царский и диядему, с митрополитом эфесским ки (господином. — Авт.) Неофитом, и иные дары многих царьские прислал, и на царство митрополит Неофит венчат, и от (того) времени именован царь и великий князь Владимер — Манамах; и государя нашего ныне венчал на царство Русское тем же венцом отец его Макарей митрополит, занже (потому что. — Авт.) ныне землею Русскою владеет государь наш один».

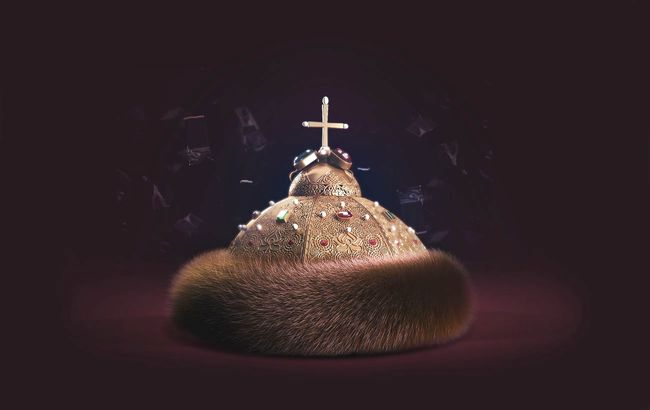

♦ Одним из наиболее известных символов, которые наглядно олицетворяли эти посягательства и должны были подчеркивать величие московских правителей, стала так называемая шапка Мономаха — золотой филигранный островерхий головной убор с соболиной опушкой, украшенный драгоценными камнями и увенчанный крестом. Венец московских великих князей и российских царей, один из символов самодержавия в России. Впоследствии — один из самых ценных экспонатов Оружейной палаты московского Кремля. Но и здесь имеем дело с одним из самых больших в истории политических фальсификатов.

Известно, что «шапкой Мономаха» впервые Иван III Василевич венчал на престол своего наследника. Шапкой Мономаха на царский престол венчался и Иван IV Васильевич (Грозный). Докладывая о своих посещениях Московщины и об оказанном ему торжественном приеме, посол императора Максимилиана II Герберштейн пишет о поражающем своей ценностью золотом царском венце: «Видел я корону испанского короля со всеми регалиями, и короны Тосканского великого герцога... и много других, в том числе и короны его цесарского величества венгерского и чешского королевств, а равно и французского короля, однако заверяю наисветлейшую и наичестнейшую милость Вашу, что ни одна не может сравняться с короной московского великого князя».

♦ Сегодня трудно сказать, шапку ли Мономаха имел в виду посол в XVI в., кроме нее, в казне Московского Кремля хранилось еще семь царских венцов, из которых до нашего времени дошли так называемые «шапка Мономаха» второго наряда (1680), «шапка Алтабасная» (1684), «Казанская шапка». С 1721 г. значение коронационного венца от «шапки Мономаха» перешло к императорской короне. А «шапка Мономаха» стала российской реликвией в Оружейной палате Московского кремля.

Вопросы о достоверности традиционной версии происхождения «шапки Мономаха» и ее датирования давно волновали историков. Особенно много трудов на эту тему появилось во второй половине XIX в. Одним из немногих, кто отстаивал «византийское» происхождение «шапки Мономаха», был академик Н. Кондаков. Однако уже тогда преимущественное большинство исследователей критически относилось к этому тезису. В том числе М. Грушевский, который в первом и втором томах «Истории Украины — Руси» обобщил материалы дискуссии и отбросил эту версию. Согласно выводами противников «византийского» происхождения царского венца, генеалогия московских князей и рассказ о происхождении царского достоинства великих князей от Владимира Мономаха носили легендарно-фантастический характер. Константин, который вроде бы послал Владимиру царские регалии, в действительности умер в 1055 г., когда тому было всего два года. Митрополит Эфесский Неофит, который должен был положить на Владимира Мономаха венец и бармы, в перечнях эфесских митрополитов не значится. В более поздних компиляциях император Константин значится как Комнин.Существуют и другие версии легенды, согласно которым Владимир Мономах получил царские регалии во время похода в Крым от генуэзского губернатора г. Кафы. По второму сказу, царской короной был увенчан св. Владимир Святославович, при этом его война с греками за Херсонес вообще превратилась в поход на Царьград. По мнению М.С. Грушевского, полностью возможно соединение рассказов о победах последнего с именем Владимира Мономаха. В некоторых версиях добавляется, что Владимир поручил своим потомкам прятать эти регалии, но не короноваться ими вплоть до того времени, когда доставит Бог царя, — таким, по их мнению, был царь Иван IV. Тенденциозность и политическая заангажированность этих ссылок в московских источниках особенно заметна.

♦ Последующие исследования не внесли существенных изменений в общую оценку сказаний о «дарах Мономаха» как легендарных рассказов, призванных к жизни исключительно политико-идеологической конъюнктурой. Вместе с тем они добавляют новые важные штрихи в понимание генезиса этой идеи. В частности, указывается, что тема перенесения реликвий в Киев возникла еще в конце X — начале XI века в связи с взятием Владимиром Святославовичем Херсонеса и перевозом в Киев мощей Климента Римского и его ученика Фива, икон, книг, других церковных вещей. Она получила свое продолжение в конце XI в. в Киево-Печерском монастыре в связи с сооружением Успенского собора. Согласно легендарному сказанию (по определению М. Каргера, «грекофильской фальсификации»), сама Богородица послала из Константинополя строителей для его сооружения и обещала в нем жить, переселившись из Влахерского храма столицы Византии. Другие исследователи обращают внимание на летописную традицию, которая рассказывает о «перенесении» в Киев в правление Владимира Мономаха константинопольской святыни — т.н. «перста Иоанна Предтечи» — которая хранилась в одном из Киевских храмов. В Киевской Руси бытовали представления об этой реликвии как о своеобразном символе императорской власти, которым «ставили на царство». По мнению ученых, эта реликвия полностью могла восприниматься как часть византийских коронационных регалий. Более поздние авторы (в том числе «Сказание о князьях Владимирских») что-то слышали о появлении каких-то византийских реликвий на Руси именно при Владимире Мономахе и творчески обработали эти свидетельства в пользу политической конъюнктуры, отождествив византийские легендарные реликвии с реальными, хотя и не такого древнего происхождения, предметами, которые находились в собственности московских князей

♦ Не выдерживают критики и попытки доказать «византийский» характер «шапки Мономаха» и как произведения декоративно-прикладного искусства. Вместе с тем выдвигались версии относительно ее создания на основе княжеского клобука, возможной ориентальной работы. Утверждалось, что это шапка арабской работы, сделанная в Каире и присланная оттуда в 1317 г. хану Узбеку, а уже тот подарил ее Ивану IIІ Калите (Филимонов). Позже «шапку Мономаха» начали атрибутировать как изделие среднеазиатской работы XIV в. А с середины 40-х годов именно эта точка зрения стала общепризнанной, приводится в энциклопедических изданиях. В частности, именно ХIV в. ее датировал и такой известный исследователь, как академик Д. Лихачев. Отметим, что и другой царский венец, который сохранился до наших дней — «Казанская шапка» — так же, по мнению исследователей, создан восточными мастерами или под их влиянием. Вероятно, в ее изготовлении принимали участие татары — выходцы из Казани.

Надо отметить, что в последнее время в России осуществляется попытка немного продлить возраст «шапки Мономаха», в частности в официальных каталогах она начинает фигурировать как изделие конца ХІІІ в. Но эта «шапка Мономаха» и связанные с ней мифы не имеют никакого прямого отношения к наследию Киевской Руси, а являются исключительно продуктом политической мистификации с целью утверждения прав Москвы на «киевское наследие».

♦ В своих попытках подделать историю московская, а впоследствии российская власть (особенно начиная с Екатерины ІІ) на уровень государственной политики поставили задачу укрывательства, переписывания и подделки летописных источников или даже уничтожения их как нежелательных. А начиная с ХVІІІ в. системный и массовый характер приобрел вывоз культурных ценностей из Украины в Москву и Петербург, где они должны были наглядно доказывать «исконное» право России на владение украинскими землями. Эту практику впоследствии продолжила большевистская Россия, которая на руинах Российской империи создала империю «советскую».

Показательной стала судьба одной из лучших мозаик ХІІ в. со стен Михайловского Златоверхого собора в Киеве «Дмитрий Солунский», которая была вывезена в 30-х годах ХХ в. из Киева в Москву и до сих пор открывает зал древнерусского искусства Третьяковской галереи.

♦ Вопрос о передаче части объектов художественного наследия Михайловского Златоверхого собора в Третьяковскую галерею в Москве возник еще в 1934 г., когда стало известно решение о его уничтожении в связи со строительством нового правительственного центра в Киеве. 17 июля 1934 г. заведующий музейным отделом Наркомата просвещения РСФСР Феликс Кон обратился с письмом к Наркому образования Украины В. Затонскому, в котором предложил «выделить» для Третьяковской галереи две мозаики — «Дмитрия Солунского» и «Архидиакона Лаврентия» (так определено в письме), а также одну из фресок. В письме, в частности, отмечалось: «Музейный отдел НКП РСФСР просит Вас выделить для Государственной Третьяковской галереи две мозаики из Михайловского собора, Дмитрия Солунского и архид. Лаврентия, а также одну из фресок. Указанные мозаики не связаны с основной композицией собора, «Евхаристией», а потому могут быть выделены без ущерба для будущей экспозиции мозаик, которая может быть организована в Киеве. Означенные памятники имеют колоссальное значение для экспозиции ГТГ, в которой искусство Киевской Руси представлено слабо, несмотря на существенное значение, которое оно имеет в общем развитии русского искусства».

♦ Очевидно, художественную ценность этих достопримечательностей хорошо понимали и в Украине. Поэтому не видели оснований для передачи их Москве. Поэтому В. Затонский ответил Феликсу Кону категорическим отказом. В письме от 27 июля в 1934 г. он писал:

«Ф[еликс] Я[ковлевич]

Откуда Вы взяли, что мозаики Михайловского собора не связаны с композицией и пр.

Пока что мы мозаики и фрески снимаем.

Вопрос их экспозиции будем решать особо. Но, понятно, я буду стараться их использовать в Киеве».

Однако в Москве не успокоились.

Из архивных документов известно, что в планы работ Третьяковской галереи на 1938 г. в экстренном порядке по поручению советского руководства было внесено задание подготовить выставку к 750-летию «Слова о полку Игореве». По распоряжению заместителя председателя Всесоюзного комитета по делам искусств Меркулова в Москву для участия в выставке должны были быть направлены и экспонаты периода Киевской Руси из музеев Киева. В Киев для отбора экспонатов прибыла представительская делегация, в составе которой были старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства ГТГ В. Антонова, заведующий реставрационной мастерской ГТГ Е. Кудрявцев, а также известные ученые и специалисты проф. В. Фролов и проф. М. Каргер (оба из Ленинграда). В акте от 8 июля 1938 г. зафиксирован предварительный перечень и состояние сохранности отобранных для выставки из Государственного украинского музея экспонатов Михайловского музея, среди которых фигурировали мозаика «Дмитрий Солунский» и ряд других предметов искусства, связанных с Михайловским Златоверхим собором. Согласно архивным документам, эти реликвии вывозились в Москву на временное экспонирование во время выставки и должны были быть возвращены в Киев в течение трех следующих месяцев. Но Третьяковская галерея не выполнила своих обязательств и не вернула их в киевский музей.

♦ В феврале-марте 1941 г. в связи с подготовкой по распоряжению правительства УССР новой архитектурно-художественной экспозиции в Государственный архитектурно-исторический заповедник «Софийский музей» о ценных экспонатах вспомнили в Киеве. Вопрос об их возвращении обратно в Киев был официально поднят украинскими ведомствами перед всесоюзными инстанциями. 8 марта 1941 г. отдел изобразительных искусств и музеев Управления по делам искусств при СНК УССР обратился к Третьяковской галереи и музейному отделу Всесоюзного комитета по делам искусств с категорическим требованием, «не откладывая, выслать» «переданные во временное пользование» художественные ценности из музея Украинского искусства и Софийского музея в Киев, «в Киевский Софийский музей», в связи с созданием в нем нового большого отдела древнерусской архитектуры и искусства.

♦ Однако Третьяковская галерея ответила категорическим отказом. В частности сообщила, что мозаика «Дмитрий Солунский» «включена в основную экспозицию ГТГ». В то же время в письме-ответе было сказано, что искусство Киевской Руси представлено в галерее исключительно достопримечательностями, полученными ею из Киева на выставку, и утверждалось: «Если экспозиция Третьяковской галереи лишится этих экспонатов, будет нарушено правильное представление о развитии древнерусского искусства и его источников».

Вот так — ни много ни мало. Просто и откровенно. Поэтому после выставки реликвии древнего Киева так и не были возвращены в Украину, они и доныне находятся в музеях Российской Федерации.

♦ Эта имперская битва за «киевское наследие», начиная с ХVІІІ в., сопровождалась целенаправленной политикой колонизации и ассимиляции украинцев как этноса и уничтожения любых проявлений его самобытности, языка, культуры, традиций и истории. Присваивая себе историю Киевской Руси, Москва в то же время отбирала ее у украинцев как действительных ее наследников. Была создана простая формула: Русь — это Россия и россияне, согласно которой украинцам не находилось места в истории ни Киевской Руси, ни после нее на территориях, где они испокон веков жили на протяжении столетий и тысячелетий. Для этого опять применялась война с символами, олицетворявшими проявления украинской тождественности. В частности уничтожались или искажались предметы искусства и древности.

♦ В перекрученном, искаженном виде представлялась официальная концепция истории церковного строительства в Украине. Акценты делались только на древнерусских достопримечательностях, которые автоматически отождествлялись именно с Россией и российской историей, должны были подтверждать ее «извечное присутствие» на украинской земле. Вместе с тем по решению Святейшего Синода старинные украинские церкви планомерно перестраивались в соответствии с утвержденными типичными проектами или превращались в руины без присмотра и ремонтов и полностью разбирались, заменяясь типичными новостройками. Эти, по выражению волынского археолога и искусствоведа Александра Цинкаловского, «архитектурные сироты, привнесенные чужестранцами», противоречили исконным традициям украинского зодчества, окружающей исторической и природной среде. Были уничтожены барокковые многоярусные иконостасы и лепнина на главных сооружениях Киево-Печерской лавры как «один из нежелательных следов латино-польского влияния на великую православную святыню Киева». Посягали даже на барокковые купола Святой Софии как слишком «украинские».

Показательным является лозунг, под которым представители российской власти пытались направлять деятельность Подольского епархиального статистического комитета: «...Это есть доказательство в достопримечательностях нашей страны, что с упреком будут им говорить: не трогай! — это русское!».

♦ Российско-большевистский тоталитарный режим СССР унаследовал и продолжил от Российской империи эту борьбу с проявлениями украинской самобытности. В частности, в разгар сталинских репрессий в 30-х годах ХХ в. особо враждебным было отношение к жемчужинам украинского барокко, которые были объявлены вне закона и считались носителями «откровенно враждебных форм и композиций в феодальном, поповско-помещичьем духе украинского панства». Только в Киеве в эти годы было уничтожено по меньшей мере 30 церквей и монастырей. Настоящим преступлением перед историей стало разрушение Михайловского Златоверхого монастыря ХП в. в 1934—1937 гг. под предлогом строительства нового правительственного центра в Киеве, который как раз и был, по сфальсифицированным выводам, отнесен к сооружениям эпохи украинского барокко. В это же время погибли почти все деревянные храмы (преимущественно XVII—ХVІІІ вв.) на Харьковщине и Днепропетровщине.

Эта война с украинским наследием продолжается даже сегодня в условиях независимой Украины. В частности, в 90-х годах ХХ в. широкую огласку получили факты «перерисовывания» фресковых росписей ХVІІІ в. в переданных религиозным организациям храмах Киево-Печерской лавры. Вскоре произошло новое резонансное событие — в ряде храмов и сооружений Лавры были «перерисованы» росписи авторства известного украинского художника И. Ижакевича, выполненные им на заказ Киево-Печерской лавры в конце ХІХ — начале ХХ вв.

Поэтому претензии России на «киевское наследие» традиционно имеют многомерный характер и остаются неизменными по своей имперской сути на протяжении веков, начиная от истоков. Россия периода президента В. Путина не только не стала исключением на фоне истории, но и сделала главный политический миф средневековой Московии инструментом своей политики относительно Украины.

Выпуск газеты №:

№130, (2015)Section

Украина Incognita