Кино размытых очертаний

34-й ММКФ нельзя назвать ни успешным, ни откровенно провальным. Впрочем, он в какой-то мере отражает общую ситуацию в стране проведения

Московский кинофестиваль завершился на сдержанных тонах, с церемониальным награждением Катрин Денев за достижения в искусстве и раздачей разнокалиберных призов британским и итальянским фильмам. Вопросов, как всегда, больше, чем ответов: стандартная формула, но к ММКФ она применима в полной мере.

Главная проблема фестиваля — не столько отсутствие подобающего места для проведения (фантазии многолетнего руководителя ММКФ Никиты Михалкова о неком фестивальном дворце неподалеку от Лужников так и остаются фантазиями), сколько нечеткость профиля. ММКФ не имеет продуманной политики отбора и премирования, которая позволяла бы выстраивать действительно интересные конкурсы с собственной драматургией. Так, Канны открывают новые имена и задают развитие киноязыка; Берлин служит местом встречи разных политических систем и цивилизаций и акцентирует социальные проблемы; Венеция в равной мере пытается сочетать оба подхода. Москва, также претендуя быть форумом класса «А», такой внутренней определенности в себе не имеет.

Оттого очень сложно понять, по какому принципу формируется основной конкурс. Были в нем мелодрамы, исторические постановки, психологические драмы, некое подобие авторского кино — но все среднее и не очень выразительное. Например, надежды возлагались на венгерского классика Иштвана Сабо, 30 лет назад прославившегося с драмой «Мефисто» («Оскар» 1981 года за лучшую иностранную картину). Увы, «Дверь» — история нелегких отношений двух соседок в коммунистической Венгрии 1960-х — вышла довольно анемичной. Одну из героинь играет прекрасная британская актриса Хелен Миррен, но фильм это не спасает: снятый на английском, с вялой режиссурой, он в равной степени далек как от исторической правды, так и от правды характеров.

Впрочем, опыт и мастерство Сабо чувствуются даже в его слабых работах. У других конкурсантов ситуация хуже. «Орда» россиянина Андрея Прошкина, получившая приз за режиссуру, повествует о временах татарского ига в России, «80 миллионов» поляка Вальдемара Кшистека — о борьбе «Солидарности» против режима Ярузельского, но и в том, и в другом случае остается ощущение откровенной конъюнктуры, высосанных из пальца сюжетов, плохо наложенного глянца. Исполнительнице роли матери хана Джанибека в «Орде» Роза Хайруллина получила «Георгия» за лучшее исполнение женской роли — впрочем, с большим правом на эту награду могла бы претендовать все-таки Миррен, потому что у Хайруллиной получился все-таки довольно монотонный зловещий персонаж, в то время как Миррен сделала свою героиню и смешной, и трагичной.

Другая крайность — когда фильм делается вполне искренно, как «Вишенка на гранатовом дереве», в которой Чэнь Ли попытался рассказать, пусть и в форме комедии, о реалиях современного Китая — с социальным неравенством, стихийными восстаниями против партийных чиновников, попытками провести настоящие конкурентные выборы; но снято все это так, словно за камерой стоял даже не первокурсник, а вообще абитуриент. Хорват Бранко Шмидт перед показом своего «Людоеда-вегетарианца» изо всех сил стращал зрителей — мол, не стоит его фильм смотреть с полным желудком, но в итоге ожидание даже не триллера, а вообще сколь-нибудь сильных ощущений сменилось привычной скукой, хотя Рене Битораяц в роли криминального гинеколога был достаточно напорист. Также брутальны и неоднозначны герои драмы из жизни полицейских «Все копы — ублюдки» (A.C.A.B., режиссер Стефано Соллима, Италия — призы ФИПРЕССИ, российской кинокритики и Федерации киноклубов); здесь могло бы быть интересно, однако режиссер слишком явно увлечен аналогичными американскими образцами жанра, и конечный результат выглядит попросту надуманным.

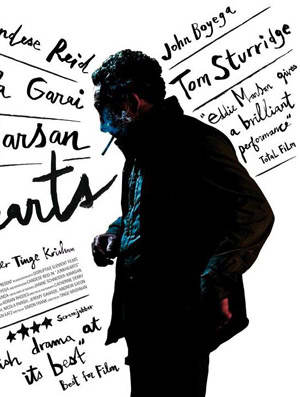

Первенство, в конечном счете, захватили мелодрамы. Лучшей картиной основного конкурса признаны британские «Отбросы» — полнометражный дебют Тиндж Кришнан; для режиссера это второй приз после награды британской киноакадемии БАФТА в 2001 году за лучшую короткометражку. Главный герой «Отбросов» — отставной солдат Фрэнк (заслуженный «Серебряный Георгий» за лучшее исполнение мужской роли британскому актеру Эдди Марсану), подверженный приступам тревоги, страдающий от посттравматического расстройства и алкоголизма. Чтобы скрасить одиночество, он впускает в свою квартиру бездомную девушку-подростка Линетт, которая, как и бывает в столь душещипательных историях, меняет жизнь угрюмого ветерана. Британская картина также победила и в параллельном конкурсе «Перспективы». «Разрушители» (Диктинна Худ) — история молодой семьи, уезжающей жить в деревню в поисках гармонии. Здесь опять появляется тема посттравматического синдрома — один из героев никак не может прийти в себя после участия в войне. Оба фильма — стандартные продукты британского реалистического кино. С равным успехом призы могли бы получить и другие участники конкурса, кроме разве что нового режиссерского опуса Ренаты Литвиновой «Последняя сказка Риты». Продолжая считать себя способной к кинорежиссуре как таковой, известная актриса еще больше, чем в предыдущем игровом фильме «Богиня: как я полюбила», предалась самовыражению. «Последняя сказка» напоминает этакий кинематографический Голем, скроенный из других фильмов и режиссерских стилей, когда-либо виданных Литвиновой. Некоторые части этого собрания довольно забавны — например, сцены с участием Татьяны Друбич, а в целом «Последння сказка» больше напоминает междусобойчик Литвиновой и ее близкой подруги Земфиры Рамадановой (выступила не только композитором, но и сопродюсером), интересный, похоже, только кругу причастных лиц.

В целом ММКФ для многих наблюдателей (автор этих строк в их числе) стал форумом документального кино. Неигровые программы имели в себе все то, чего недоставало игровым — остроту тем, зрелищность, полнокровных героев, эксперименты с формой. На фестивале были сразу две секции — внеконкурсная «Свободная мысль» и собственно конкурс документалистики. В последнем «Серебряного Георгия» за лучший фильм получил «В поисках Шугармэна» (Searching for Sugarman, Швеция-Британия) Малика Бендьеллоуля. Кинобиографическое исследование посвящено фолк-роковому музыканту Сиксто Родригесу, который, записав два феноменальных альбома в ранних 1970-х годах, так и остался неизвестным в США и ушел со сцены в самом начале многообещающей карьеры, но, сам о том не зная, снискал колоссальную популярность в ЮАР времен апартеида. Фильм построен по принципу расследования — в первой половине история, рассказываемая в нем, выглядит настолько невероятной, что кажется, что это так называемое «мокьюментари» — поджанр игровых картин, искусно имитирующих документалистику. Когда все-таки проясняется, что все это — правда, история становится еще более увлекательной. Достойно выглядели и другие участники документального конкурса. Так, «Чувственная математика» Екатерины Еременко (Германия-Россия) — поэтичная и трогательная картина о математике и математиках. А Андрей Грязев своим «Завтра» — авторским исследованием феномена радикальной арт-группы «Война» — спровоцировал форменный скандал, оставив недовольными как мейнстримных критиков, так и радикалов, но его фильм хуже от этого не стал.

Главной героиней американской ленты «Марина Абрамович. В присутствии художника» (режиссер — Мэтью Эйкерс, внеконкурсная программа «8 1/2») также является художник искусства действия — Абрамович недаром называют «бабушкой перформанса». Именно потому «В присутствии художника» интересно смотреть, хотя картина снята очень традиционно и без особой выдумки. А настоящим фильмом закрытия фестиваля стала не посредственная мелодрама Кристофа Оноре «Возлюбленные», а четырехчасовое кинополотно Мартина Скорсезе «Джорж Харрисон: жизнь в материальном мире» — его премьера также прошла под занавес ММКФ. Скорсезе показывает одного из «битлов» глазами его друзей, семьи, использует редчайшие архивные съемки — и получает объемный портрет не просто выдающегося рок-музыканта, но еще и настоящего человека мира, каковым Харрисон, с его постоянными духовными поисками, был более чем кто-либо из легендарной четверки.

34-й фестиваль нельзя назвать ни успешным, ни откровенно провальным. Впрочем, он в какой-то мере отражает общую ситуацию в стране проведения. Будет ли следующий фестиваль лучше и будут ли в нем участвовать украинские фильмы — зависит, увы, далеко не только от сугубо кинематографических факторов. Но это отдельный и долгий разговор.