Об Иване Левинском и не только...

Евгений БУЛАВИН: «Когда-то в кофейнях творилась художественная жизнь Львова»

Это кафе-галерею открыли для посетителей немногим более десяти лет назад — в мае 2009-го на ул. Котлярский, 8. Основная идея директора заведения, врача по специальности, Евгения Булавина и его единомышленников — воспроизвести художественную атмосферу австро-венгерского Львова по примеру очень популярного кафе «Sztuka» («Искусство»), которое основал во Львове в 1909 году в самом центре города — на ул. Театральной краковянин Фердинанд Турлинский.

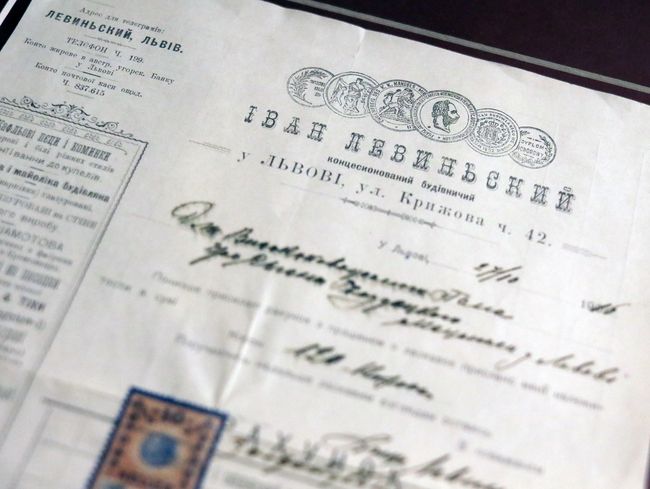

«Это было красивое кафе, его стены украшали полотна известных художников Сихульского, Дембицкого, Блоцкого, Пауча. И всегда было приятно и интересно смотреть на эти стены, рассматривая новые живописные произведения. (Композитор. — Т.К.) Станислав Людкевич рассказывал, что сюда ходили не только на «малую черную», но и на особое настроение, которое создавалось именно в позднее время, когда ее («Штуку». — Т.К.) окутывали сумерки. Сохранив давнее название кафе, мы стремились, чтобы дух сегодняшней «Штуки» отвечал духу старой. В современной «Штуке» проходят презентации книг, вечера фламенко, выставки живописи и фоторабот», — читаю на сайте заведения и иду по собственные впечатления, тем более, что на момент «здыбанки» в кафе был еще развернут проект «Добрый день, пан Левинский», а к этому известному архитектору, предпринимателю, педагогу и общественному деятелю здесь особое отношение. Почему так — в беседе с Евгением Булавиным.

«ЛЕВИНСКИЙ ЕЩЕ В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА НЕ УГАСАЛ»

— Когда начинал дело, то хотел возродить кофейную культуру, которая была когда-то во Львове. Это целый пласт культуры, которую можно внести в Список ЮНЕСКО, — львовская кофейная культура. Когда-то в кафе творилась художественная жизнь Львова. В кафе мог прийти любой молодой поэт, писатель, журналист. Они жили в маленьких квартирках, в кавалерках, где не могли работать. Весь день находились в кофейнях — писали, общались, творили.

А что касается Левинского, то это тема — неисчерпаемая. Его личность — очень известная во Львове. Я и мои одноклассники знали о нем. Несмотря на то, что не было источников, откуда можно было черпать информацию. Мы знали дома в стиле сецессии на Кривоноса, Коцюбинского, Шота Руставели. Возможно, не знали все дома, которые он проектировал, но точно знали, что строительные работы львовского оперного театра выполняла архитектурно— строительная фирма Левинского. Его же фирма строила здание акционерного общества «Днестр» — теперь это поликлиника №1. Кроме того, издавались хорошие книги по львовскому заповеднику. А еще на изразцах на полу можно было прочитать, кто их изготовил... То есть Левинский еще в советское время не угасал — он был, о нем знали!

«ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОКАЗАТЬ УНИЧТОЖЕННЫЕ РОСПИСИ СОСЕНКО»

— За те десять лет, что вы работаете, сколько выставок приняли? Кого берете на экспонирование и чем руководствуетесь, когда определяетесь с автором?

— Сто тридцать пять выставок. График особо не планируем, потому что могут вклиниться какие-то интересные события или авторы. Например, в мае была такая форс-мажорная ситуация, как уничтожение росписей Модеста Сосенко в храме УГКЦ в Славске. Мы фактически были последними в церкви перед тем, как это произошло, и на телефоны сфотографировали артефакты. Тогда даже и не думали, что можно в ХХІ веке топорами уничтожить национальное достояние. Вот это как раз был тот случай, когда мы отложили запланированную выставку, потому что должны были показать уничтоженные росписи Сосенко. Что касается авторов, работы которых берем к экспонированию, то приглашаем неординарных личностей, также — молодых художников. Если работы хорошие, почему нет? Даем им зеленый свет.

— Вспоминаю у вас тоже события, инициированные общественными активистами. Например, инициативной группой по возрождению Поморянского замка — обустройству парка.

— Да. А перед тем мы устраивли пленэр, после которого показали выставку «Искусство на страже Поморянского замка» из работ, которые были выполнены после обвала восточного крыла замка, — Ольги Дуды, Дарии Завяловой, Натальи Пухинды, Юрия Сычева-Глазуна, Николая Ступинского, Ивана Турецкого и Ирины Фартух. Акция проходила под эгидой Благотворительного фонда «Наследие.UA». Работы потом продавали, чтобы собрать средства на благоустройство прилегающей территории. И мы такие акции очень приветствуем!

«КЛУБ ПОЧИТАТЕЛЕЙ ГАЛИЧИНЫ»

— Не могу не вспомнить о Школе архитектуры историка архитектуры и искусства Татьяны Казанцевой, которой вы предоставляете помещение. Смотрю программу, а там — лекции и прогулки по городу, чтобы люди хорошо ориентировались в истории архитектуры Львова, персоналиях, эстетических и конструктивных закономерностях каждого периода, усваивали архитектурные термины и с легкостью отличали архитектурные стили по базовым признакам.

— Это вообще отдельный феномен! Я считаю, что после Школы Олексы Новакивского Школа Татьяны Казанцевой — это эксклюзив Львова, потому что я ничего похожего не знаю, когда слушатели получают обстоятельные знания по истории архитектуры в рамках частного проекта.

— Что еще у вас бывает интересного?

— Клуб почитателей Галичины. Это встречи с краеведами и историками, посвященные интересным участкам прошлого Львова и Галичины.

— «Штука» хорошо известна и интересными музыкальными вечерами.

— Да. Мы не знали, как лучше это организовать. А потом решили реставрировать фортепиано 1880 года. Реставрация длилась по меньшей мере полгода, причем неизвестно было, как инструмент будет звучать. Но сделали-таки! И даже не знаю, есть ли более старый во Львове рабочий инструмент. Каждую неделю на фортепиано кто-то играет.

***

Сейчас в кафе-галерее «Штука» — выставка пастелей театрального художника Дарии Завяловой «Забытые виллы». В показе — 17 сказочных работ, где передана атмосфера нашего очень красивого Львова, и этот город, в котором хочется жить. «Это мой блокнот, маленький каталог прекрасных львовских вилл, известных и не очень, это то единственное, что я могу сделать для моего города — нарисовать...», — говорит автор. А «полистать» блокнот Дарии можно до 30 сентября.

Также на днях в «Штуке» состоялись, в частности, концерт дуэта Богдана Ильницкого (скрипка) и Павла Кропа (контрабас) и лекция доктора исторических наук, старшего научного сотрудника Института украиноведения им. Ивана Крипякевича НАН Украины Игоря Чорновила «Галицкий сейм — между бюджетом и национализмом». Так что причин прийти в «Штуку» достаточно, потому что и кофе хороший, и к кофе.

Выпуск газеты №:

№166-167, (2019)Section

Общество