Цари и летописцы

Историописание и политика: коллизии, конфликты, гармонизация

Историк и власть. Эта проблема поистине принадлежит к разряду вечных. Феномен историографии, которую справедливо называют «придворной» за откровенное служение интересам власть имущих, появился еще в Китае конца ІІ тысячелетия до н. э., когда историки стали государственными служащими. Светонию и Тациту, византийскому историку Прокопию Кесарийскому, нашему Нестору-Летописцу, Самуилу Величко и Григорию Грабьянке (выдающимся казацким историографам), имперским ученым Николаю Карамзину и Сергею Соловьеву, Николаю Костомарову и Михаилу Драгоманову — всем им, сознательно или невольно приходилось принимать во внимание политические обстоятельства той или иной эпохи, ведь от этого направления зависели условия их научного творчества, возможность карьеры (или наоборот, опалы), нередко — их свобода или сама жизнь.

О «сюжетах» из ХХ века, когда сталинский «Короткий курс истории ВКП (б)» стал чуть ли не «святым источником» исторического познания (а тот, кто сомневался, легко мог получить приговор: «25 лет без права переписки») — кажется, слишком долго рассказывать нет необходимости. Добавим лишь, что «вождь всех народов» был в этом смысле никоим образом не уникальным. Приведем всего два примера. Иранский президент Саддам Хусейн отдал приказ подготовить книгу с характерным названием «О том, как писать историю» (Багдад, 1979 год), а глава турецкого правительства, впоследствии президент Турции Тургут Озал написал исследование «Турция в Европе» (1988), в котором убеждал читателей, что именно его страна, и никакая другая, является настоящей родиной европейской цивилизации. Стоит ли напоминать, сколько десятков, сотен и тысяч честных, талантливых украинских историков заплатили жизнью, свободой (Колыма, Соловки, Воркута, в более близкие к нам времена — мордовские спецлагеря, «психушки»), увольнением с работы, эмиграцией, запретом на публикации за свободную научную мысль — от 20 до 80-х годов ХХ века включительно?

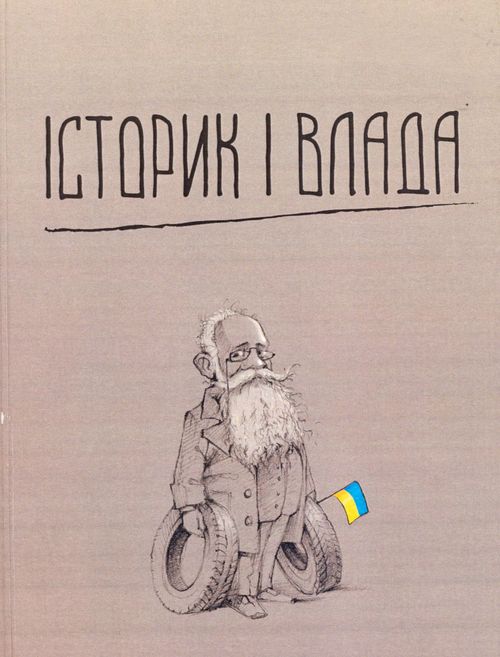

Между тем никак нельзя сказать, что проблема «история и политика» или же «историк и власть» является уж так глубоко исследованной в Украине — в отличие от западной гуманитаристики, где имеем интересные фундаментальные труды Пьера Нора, Роже Шартье, Войцеха Вжосека, Бенедикта Андерсона и многих других. Поэтому издание коллективной монографии научных работников Института истории Украины НАН Украины (Киев, 2016 г.), которая так и называется «Историк и власть» (ответственный редактор академик Валерий Смолий, творческий руководитель проекта Ирина Колесник, авторский коллектив, который работал над книгой, насчитывает 16 ученых-историков), является важным, своевременным и назревшим шагом.

В предисловии к книге академик Валерий Смолий в частности пишет: «Каждый из нас во время учебы, становления и реализации себя как специалиста-историка чувствовал давление власти: выучка учителей, авторитет классиков, влияние официальной идеологии и политической конъюнктуры, вмешательство руководства, директивы и рекомендации партийно-государственных структур или учебных учреждений. Историк и власть — такой себе Двуликий Янус, оба не могут существовать отдельно, самостоятельно, не влияя друг на друга. Власть (государственная, идеологическая, политическая) всегда владела монополией на историю. Она выступала заказчиком исторических трудов, создавала должности, штат официальных историографов ради легитимизации своего существования (сакрализации самого института власти, своего возвеличивания, поклонения со стороны подданных, популяризации собственных действий среди широких масс)».

Рассматривая важнейший аспект проблемы, Валерий Смолий замечает: «В своих отношениях с историками власть использовала разные стратегии — кнута и пряника. С одной стороны, это идейное и административное давление, репрессии и казни тех, кто не принимал ее требования и правила игры. С другой, в связке историк-власть не последняя роль принадлежит самому историку. Как это не парадоксально звучит, историк во власти является необходимым субъектом власти. К его компетенции принадлежит создание политических программ, обоснование геополитического курса страны. Однако позиция историка может быть и диаметрально противоположной, как интеллектуал он может находиться и в оппозиции к любой власти или политическому режиму».

Рассматривая ситуацию в сфере гуманитарных наук в бывшем СССР, в УССР в частности, академик Валерий Смолий делает такой вывод: «Творением советской репрессивной системы науки стал и особый тип советского историка. Основными чертами его были интеллектуальная пассивность, безынициативность, автоматизм мышления, внутренняя самоцензура, а для украинского советского историка — даже двойная или тройная самоцензура. Теоретическая мысль обычно отличалась идеологической выдержанностью, обязательным цитированием классиков марксизма-ленинизма и партийных директив». Относительно современности, то Валерий Андреевич пишет в частности так: «Имею все основания утверждать, что в результате существенных трансформаций и изменений, которые за последние десятилетия пережила украинская историческая наука, была сформирована новая интеллектуальная идентичность отечественного историка. Современный историк прекрасно понимает, что в нынешней ситуации дилетанты и чиновники от науки не будут указывать ему, что и как делать. Для него должен быть недопустимым и тот факт, что человек, который занимался автобизнесом (добавим: вообще любым бизнесом, к науке никакого отношения никогда не имел и никакого представления о том, что такое наука и как ее развивать, не имеет тоже. — И. С.), будет рассказывать, как нужно сокращать и вообще ликвидировать Академию наук».

Эти, в целом справедливые, слова требуют обязательного дополнения. Похоже на то (и, судя по всему, так оно и есть), что украинские власть имущие образца 2016 года решили испытать — и предприимчиво делают это — еще один, кроме «кнута» и «пряника», метод влияния на гуманитарную науку в целом, историков в частности. Этот метод — финансовая петля. Трудно иначе назвать «оптимизацию» (сокращение, а по сути — уничтожение) штата научных работников гуманитарных учреждений НАН Украины, Института истории Украины в частности, более чем на треть. Такие мероприятия свидетельствуют лишь об одном: во властных правительственных кабинетах (и не только правительственных — во всех сферах власти!) сидят люди с глубоко примитивным, пещерным мышлением, невероятно далекие от понимания колоссальной роли исторической науки в становлении национальной идентичности и самосознания, в духовном возмужании нации — тем более сегодня, когда продолжается ожесточенная борьба за историческое наследие, по сути, за умы людей. Однако наши высокодолжностные чиновники от бизнеса этим совсем не обеспокоены — вопросы распределения, перераспределения и (полу)силового захвата имущества (стратегического для украинского государства в частности) волнуют их однозначно в большей степени...

Но вернемся к коллективной монографии «Историк и власть». Ее авторы рассматривают широкий круг вопросов, касающихся затронутой проблемы: «Синдром коммунизации» историков и его живучесть в постсоветской украинской историографии» (Ярослав Калакура), проблему политических генераций и изменения концепций, применяемых украинскими историками под воздействием изменения этих генераций (Владимир Ващенко), «Опасности исторического мышления и социальные функции историка в современном мире» (Леонид Зашкильняк), «Политизированная история»: разные измерения одного понятия» (Виталий Яремчук), «История и историки в современном медийном пространстве Украины» (Александр Удод), «Историк, власть, память: координаты семантического пространства» (Алла Киридон)... Это далеко не полный перечень затронутых вопросов. Коротко коснемся лишь некоторых из них.

Владимир Ващенко стремится использовать «генерационный» (поколенческий) подход при анализе отношений научного историка-работника и власти. При этом он ссылается (на наш взгляд, весьма уместно) на слова Ортега-и-Гассета, который определял социальную генерацию таким способом: «Изменения жизненного мироощущения, которые решают в истории, возникают в форме генераций. Генерация не является горсточкой высших личностей, просто массой. Это словно новое тело, со своим отборным меньшинством и своей толпой, заброшенное в мир жизненной траекторией. Генерация, динамический компромисс между массой и индивидом, является важнейшей концепцией истории и, так сказать, тем шарниром, на котором последняя движется» (из труда Ортега-и-Гассета «Тема нашей эпохи»).

Исследуя сложное межгенерационное взаимодействие политиков и ученых-историков, которые последовательно приходят на смену друг другу (условный часовой «рубикон» изменения интеллектуальных поколений — 25—30 лет), Владимир Ващенко делает одно уместное замечание. Он подчеркивает, что «в многочисленных текстах, которые пытаются интерпретировать взаимоотношения интеллектуалов, и, в частности, историков, и советской власти, исследователь оказывается перед искушением очертить такую модель, которая противопоставляет интеллектуалов власти, или, по крайней мере, отделяет их от власти. Власть, кто бы что под этим не подразумевал, рассматривается в такой матрице как внешняя инстанция по отношению к интеллектуалам. Такая модель заставляет интеллектуалов говорить голосом жертвы, которая всегда существует в пределах достаточно неутешительной альтернативы и символической экономии: или за сохранение внутренней свободы заплатить внешней (метафизически и физически — принести в жертву собственное «тело»), или за сохранение внешней свободы на службе пропагандистской легитимации авто— (тота)литарного режима заплатить свободой внутренней (принести в жертву «дух» — собственное «письмо», поцеловав туфлю Папы»). И в первом, и во втором случаях интеллектуалы — это жертвы власти, которые либо смогли выполнить миссию производителей свободных идей (образ Василя Стуса), либо нет (образ позднего Павла Тычины). Такая история пишется как история жертвоприношения. В данном исследовании будет попытка отойти от такой схемы». И Владимир Ващенко действительно такую попытку сделал.

Известный исследователь, доктор исторических наук Леонид Зашкильняк (Львов) анализирует социальные функции историка в современном мире и в связи с этим — «опасности исторического мышления». Он в частности пишет: «Историческое мышление, как составляющая исторического сознания, свойственно как индивиду, так и сообществу, которые стремятся осознать себя в современном мире, в нынешнем. Современные исследования убедительно показали, что историческое сознание и историческое мышление является категориями переменными, которые испытывают сущностные изменения и трансформации в процессе познания и сотворения культурных картин мира. Как историкам, так и широкой общественности трудно отказаться от крепко укорененных представлений: искать в прошлом содержания или законы, которые можно экстраполировать в нынешнее и будущее».

«Однако жизнь и достижения научного познания заставляют нас развивать свое мнение — постепенно и неуклонно перемещаться в исторический мир с другими координатами. Эти координаты в настоящее время хорошо прописаны Йорном Рюзеном, Войцехом Вжосеком и другими историками. Они показывают, что, стремясь сориентироваться в современном мире, человек обращается к предыдущему опыту поколений и собственному опыту, чтобы объяснить его через ярость (наррацию). А В.Вжосек добавляет: «Все, что мы берем из прошлого, взято из мышления о прошлом, а не из самого прошлого», а посредником между прошлой реальностью и мышлением о нем всегда является культура» (очень интересная, действительно «незатертая» мысль! — И. С.).

Историк Виталий Яремчук исследует разные измерения так называемой «политизированной истории» (понятие сравнительно недавно введено в научный оборот на Западе). Он считает, что «вмешательство политики в историографию может иметь много последствий и аспектов — от запутанных сигналов от власти, которая сама находится в процессе поиска приемлемого для себя образа прошлого (и «пути которой являются неизведанными», как саркастически высказался о советском стиле руководства исторической наукой современный российский историк Павел Уваров) к прямым директивам и непосредственному участию диктаторов — «мастерам возможного» в написании исторических текстов. Активность историков аналогично бывает разнообразной — от добровольной и пылкой поддержки правящих режимов, непосредственного участия в наработке политических программ и практической политики (общеизвестно, что историки были, например, среди архитекторов в большинстве образовавшихся в ХІХ — в начале ХХ ст. наций-государств), до оппозиционной деятельности, в которой исторические публикации используются в качестве орудия борьбы и сопротивления (таких примеров, конечно, намного меньше». Добавим, что Виталий Яремчук, если мы правильно поняли его мысль, в определенной степени сомневается в том, что вообще возможна история, полностью отделенная от политики, «чистая» история (даже при условии искреннего стремления ученого писать именно так — объективные законы общественного сознания, конкретной культуры и конкретной эпохи тяготеют над ним достаточно сильно), как и в том, что возможна абсолютно «вненациональная», этнически «нейтральная» история (по той же причине). Другое дело, что это не отменяет критерии научной объективности, непредубежденности и честности.

***

Историк должен служить не власти, а научной Истине. И своему народу. И человечеству, общечеловеческому гуманизму. Это — в идеале. Почему очень часто получается не так — об этом книга, о которой мы коротко рассказали. Здесь есть очень широкое поле для разговора, учитывая наши украинские реалии. Несомненно, этот разговор будет продолжен.

Выпуск газеты №:

№72-73, (2016)Section

История и Я