Человек в смокинге, с бабочкой, в офицерском мундире

К 130-летию со дня рождения Уинстона Черчилля: кое-что о характере, судьбе и украинских аспектах биографии

Если бы в мировой истории существовал некий рейтинг политических лидеров, чья деятельность не была явно отягощена «злокачественным профессионализмом», то очень похоже, что одно из первых мест в нем занимал бы Уинстон Черчилль.

На вопрос, как этот политик исполнил свою роль одного из мировых лидеров — вне войны и во время военных действий, — история не дает однозначного ответа. Да и вообще, — она их не предполагает, ведь многое в ней — почти и сплошь «эзотерика».

Понятно: только с течением времени отдельные достоверные детали кое-что проясняют. Хотя есть и то, что, не изменяясь, проходит сквозь время. «Временному искажению» не подлежат, например, личностные характеристики лидеров. И Черчилль — не исключение.

Мы верим свидетельствам прошлого, подтверждающим, что это был волевой и прагматичный государственный деятель, жесткий и дальновидный политик, расчетливый чиновник высших рангов, образованнейший человек, умный и любящий отец.

Уинстон Черчилль занимал министерские посты, дважды был избран премьер-министром Великобритании* — во время Второй мировой войны и в разгар «холодной войны».

А еще он — основательнейший автор сочинений историко-мемуарного жанра: «Мировой кризис», «Мальборо, его жизнь и время», «История народов, говорящих по-английски», «Вторая мировая война» и др.

Если кратко, то, пожалуй, это те основные сведения, без которых нельзя продолжать разговор об этом человеке.

Но хотелось бы отойти и от «скучных» аналитических исследований политической деятельности и творчества его, и от биографических очерков с их утомительным фактажом.

Очевидно: как государственный деятель и политик Черчилль широко известен. С другой стороны, совсем необязательно знать, что он, например, заикался и шепелявил, и при этом — никаких комплексов! Наоборот — он был словоохотлив, как писатель — отличался многословием, к тому же стал блестящим оратором. Еще один штришок: потомок герцогов Мальборо питал пристрастие и к сигарам. И, очевидно, знал толк в этом сугубо мужском деле. Злые языки (а может, завистники) поговаривали, что сигары ему изготовляли (точнее, скручивали) по спецзаказу, со вставленной внутрь фарфоровой палочкой с насечками. Поэтому даже во время долгих бесед никто и никогда не видел, чтобы с сигары господина Черчилля падал пепел. (Кажется, это — о «позднем» Черчилле.)

Рассказанное выше — из области маленьких прихотей большого человека.

А что же посередине? Каков этот незаурядный человек, что в нем — от Бога, а что — результат целенаправленного взращивания-селекции национальной политической элиты имперской Великобритании?

Случай неожиданно предоставил нам уникальную возможность ответить на некоторые вопросы.

Перелистав несколько номеров еженедельника «Британский союзник», невольно попадаешь в круговерть мировой военной катастрофы.

Издатель «БС» — Министерство информации Великобритании. Редакция находилась в глубоком тылу, вне досягаемости военных действий — Куйбышеве (ныне Самара), редактировал газету пресс-атташе Британского посольства в СССР. Первый номер датирован 1942 г. Газета с самого начала задекларировала: «Цель «Британского союзника» состоит в том, чтобы каждую неделю давать народам Советского Союза фактическую информацию о военном усилии Британского Содружества Народов».

Мужчина слева на плакате. Он упрям, решителен, умен, интеллигентен. Изощренная форма ушной раковины и межбровные складки свидетельствуют: этому человеку думать свойственно серьезно, просчитывать — надолго вперед, брать весь груз ответственности на себя. А психологам-физиогномистам предоставим разбираться в остальных тонкостях сравнительного анализа и «расшифровке» лиц двух главных политических деятелей на европейском континенте в те непростые годы.

Мы же рассмотрим номер «БС» от 4 октября 1942 года. Знакомая посадка головы и чуть сутулые плечи. Это характерно для человеа, привыкшего подолгу и сосредоточенно работать за письменным столом. Мужчина стоит спиной к нам. О многом задумываешься, глядя на этот снимок. И неважно, что ему более 60 лет.

Офицеры на заднем плане как бы освободили удобный для съемки «пятачок». Девушка, стоящая лицом к нам, внутренне смеется. Ее забавляет некая «постановочность» ситуации. Бросаются в глаза живость ума, развитая мимика, тонкий мир ее восприятий, одним словом, — ярко очерченная индивидуальность без тени притворства. Всмотритесь повнимательнее — и вы согласитесь с этой характеристикой. Может быть, вам удастся ощутить и внутреннюю духовную близость этих людей, стоящих на переднем плане.

Почему мы так обстоятельно говорим об этой красивой англичанке, понятно: старший капрал Подсобных Территориальных Войск, она же — Мэри, она же — дочь премьер-министра.

И встреча на корабле, идущем через Атлантику, не случайна. Попала Мэри в этот перспективный и интересный рейс, как мы бы сегодня сказали, по блату. Ну не мог отец-премьер не взять с собой дочь-капрала! А если по существу, то шинель на Мэри — настоящая, и она действительно служит во флоте Великобритании, и время для страны, руководимой ее отцом, весьма сурово.

Мужчина-лидер должен обладать многими качествами. А если он — лидер одного из ведущих государств мира, а страна его вовлечена в глобальный военный конфликт? И если это вооруженное противостояние, судя по всему, продлится еще несколько лет? Тогда ему необходимо суметь минимизировать человеческие потери и материальные убытки не только во время рывка, а и на все эти долгие годы...

С какими же словами в таких случаях лидер воюющей демократической страны должен каждый раз обращаться к народу, чтобы ему верили, шли за ним до победы?

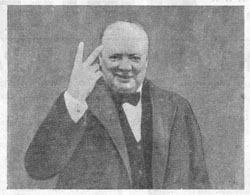

На эти вопросы отвечает сам лидер, поднявший руку с приветствием-знаком «Виктория!» Подаем отрывки из выступлений Уинстона Черчилля, сопровождаемые редакционным комментарием еженедельника «Британский союзник» №3 от 30 августа 1942 г.

Победить во что бы то ни стало

Первая зима прошла в напряженном ожидании. Враг притаился, готовясь к нападению. Великобритания была еще не вполне готова, она постепенно копила силы. Каковы бы ни были ошибки, сделанные в области политики, стратегии, организации производства, в сознании всего британского народа была одна мысль: «Во что бы то ни стало довести дело до победного конца».

Мы не могли предвидеть, как будет протекать война, не знали, что наши союзники сдадут, не выдержат, что их, обманутых, превратят в рабов. В одном мы были уверены: что мы выстоим до конца, что рано или поздно все свободолюбивые народы примкнут к нам и победа будет достигнута общими усилиями.

3 сентября 1942 года застает народы Великобритании, наконец, объединенными с великими свободолюбивыми народами СССР и США и всецело посвятившими себя последнему наступлению для окончательной победы над фашизмом.

Месяцы борьбы и страданий

Оглядываясь назад, на прошедшие три года, мы видим, что наши жертвы были не напрасны, и сейчас мы полны решимости пойти на любые жертвы, и в будущем, чтобы разгромить врага.

1940 год начался спокойно. Но вскоре раздался первый раскат грома — предшественник великой бури: немцы заняли крошечную Данию, вслед за ней, несмотря на отчаянное сопротивление норвежских войск и британского экспедиционного корпуса, несмотря на тяжелые потери в кораблях и в людях, Гитлер занял Норвегию.

Без передышки, всей силой четырех тысяч тяжелых танков и всей авиацией он обрушился на Бельгию, Голландию и Францию, сея смерть в беззащитных городах и по дорогам, переполненным беженцами.

Полной катастрофы еще не было, а новый лидер Великобритании — Черчилль, 10 мая сформировавший свой кабинет, уже вполне осознал всю опасность положения. Он заявил тогда:

«Перед нами тяжелые испытания, перед нами многие месяцы борьбы и страданий. Вы спрашиваете, какова наша политика? Всеми силами воевать на море, на земле и в воздухе, вести войну против чудовищной тирании, еще непревзойденной в мрачном, прискорбном свитке человеческих преступлений».

С того памятного дня Черчилль, олицетворяя волю британского народа, ни разу не допускал возможности капитуляции перед злом.

За право и свободу

Как только началась битва за Францию, Черчилль, предвидя страшную волну ненависти, которая должна была вскоре разразиться против Великобритании, заявил:

«Когда ослабнет борьба во Франции, начнется борьба за наш остров».

Призывая напрячь все усилия до последнего предела, он сказал:

«Интересы собственности, количество рабочих часов — ничто в сравнении с борьбой за жизнь и честь, за право и свободу, которой мы посвятили себя».

Бороться до конца

Сейчас же после Дюнкерка Черчилль произнес слова, которые несомненно войдут в историю:

«Мы не ослабим своих усилий, мы будем продолжать борьбу до конца. Мы будем сражаться во Франции, будем сражаться на морях, сражаться с возрастающей уверенностью и возрастающей силой в воздухе. Мы будем защищать свой остров любой ценой, будем сражаться на берегах, на аэродромах, на полях и на улицах, будем сражаться в горах. Мы никогда не сдадимся. Даже если этот остров или большая часть его будет покорена и обречена на голод, — чего я ни на минуту не допускаю, — наша империя за морями, вооруженная, защищенная британским флотом, будет продолжать борьбу».

Битва за Великобританию выиграна

К концу октября враг вынужден был прекратить свою попытку разбомбить нас среди бела дня. Битва за Великобританию была выиграна. Фашисты потеряли по крайней мере 2375 самолетов. Эта цифра германских потерь не включает самолеты, пропавшие без вести или вернувшиеся на свою базу с повреждениями.

Мы за все это время потеряли 375 пилотов.

Тогда Гитлер объявил, что он «сотрет британские города с лица земли». Ночь за ночью он занялся истреблением женщин и детей. В первую неделю сентября было убито и ранено 6000 человек. К концу октября число убитых достигло 14 000 человек, а тяжело раненых — 20000. Три четверти из них пострадали в Лондоне. Почти все — мирные жители.

«Эти жестокие, бессмысленные, массовые бомбардировки Лондона, конечно, составляют часть гитлеровского плана вторжения, — сказал Черчилль 11 сентября.-Убийством большого количества гражданского населения, женщин и детей, он надеется терроризировать и запугать жителей этого великого города, превратить их в обузу и источник беспокойства для правительства и этим отвлечь наше внимание от готовящегося наступления. Плохо же он знает дух британского народа и силу характера лондонцев, ценящих свободу гораздо выше жизни. На самом деле он зажег в британских сердцах, здесь и во всем мире, огонь, который будет гореть долго после того, как все следы пожара, зажженного им в Лондоне, будут удалены».

Несмотря на царствующий хаос и смерть, заводы продолжали работать. Рабочие шли на фабрики, шагая по обломкам разрушенных зданий. Связь и средства передвижения продолжали действовать.

Месяц спустя, зная, что народ с ним, Черчилль имел возможность сказать:

«Ни материальный ущерб, ни бойня не заставят британский народ отступить от точно намеченной цели».

В те дни Черчилль уже предвидел время, когда роли переменятся и Германия должна будет почувствовать всю силу британского возмездия.

«Если торжествующие фашистские легионы будут стоять на берегу Черного моря или даже Каспийского моря, если Гитлер даже будет у самых ворот Индии, ему это не поможет, если в это время в самой Германии весь экономический и научный аппарат германской военной машины превратится в прах».

Время доказало правоту этих слов.

Фашизм будет разгромлен

Великобритания перетерпела много различных бедствий. После того, как Франция, преданная своей «пятой колонной» — немецкими диверсантами, покинула ее, она в течение целого года, безоружная, противостояла германской мощи.

Стратегия Гитлера состояла в том, чтобы покончить с каждым противником в отдельности, — это ему не удалось. С июня 1940 до июня 1941 года Великобритания отвлекала силы врага. 22 июня 1941 г., после предательского нападения Гитлера на СССР, в войну вступил Советский Союз, В декабре 1941 г. — Соединенные Штаты Америки.

Героические советские войска стойко выдерживают натиск врага, Наступательная мощь Великобритании и Америки с каждым днем возрастает. Войска Соединенных Штатов переплывают океан. Количество самолетов, орудий и танков у Великобритании и ее союзников растет; на верфях строят все новые и новые корабли. Великобритания, бывшая в 1940 году «островом-крепостью», теперь становится базой для последней атаки.

На пороге четвертого года войны мы всецело посвящаем все наши силы последнему наступлению, которое обеспечит полный разгром фашизма.

Во время своего исторического приезда в Москву в августе 1942 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль заявил:

«Мы полны решимости продолжать борьбу рука об руку, какие бы страдания, какие бы трудности нас ни ожидали, продолжать борьбу рука об руку, как товарищи и братья, до тех пор, пока последние остатки гитлеровского режима не будут превращены в прах, оставшись в памяти примером и предупреждением для будущих времен!»

В этих словах звучит непреклонная воля к борьбе и твердая уверенность в победе.

В послужном списке суперпрофессионала от политики Черчилля — руководство экономикой страны, ее финансами, армией, решение внутренних вопросов.

Как же его воспринимал народ, каков был его имидж, насколько высок был кредит доверия со стороны обычных людей?

В нашем распоряжении еще один, теперь уже малодоступный, источник — путевой дневник Сергея Образцова «Лондон» (Москва: Правда, 1955 / Биб-ка «Огонек», №37).

Описываемые автором события относятся к 1953 и 1955 годам (Уинстон Черчилль снова премьер-министр).

Сквозь рассуждения рядового гражданина просматриваются ответы, подтверждающие лидерские качества знаменитого англичанина.

Ехал как-то с нами преподаватель географии частной и, насколько я понял, аристократической средней школы. Его политические взгляды были ортодоксально-консервативными. Но несмотря на то, что я прибыл в Англию из более чем подозрительной для него страны, он сейчас же отнесся ко мне, как к гостю, любезно пригласил выпить с ним чашку утреннего кофе в вагоне-ресторане и решительным образом не позволил, чтобы я за эту чашку заплатил. Из чувства хозяйского такта он не сказал мне ничего дурного про мою страну, но его отношение к ее социальному устройству ясно определялось тем, с какой гордостью он объяснял мне стройность социального устройства Великобритании, «Все у нас идеально сочетается одно с другим,— говорил он, засовывая салфетку между первой и второй пуговицей жилета.— Именно благодаря этому сочетанию мы, англичане, выиграли войну. Французы оказались побежденными, потому что у них нет королевской власти. Мы победили потому, что у нас она есть. Есть король — сейчас королева. Солдаты знали, за кого они дерутся,— за короля, кого защищают,— короля. Это объединяет солдат, нацию. Не будь короля, мы проиграли бы войну, так как солдаты не знали бы, за кого они сражаются».

Но одновременно он находил удивительно мудрым устройством английского государства и то, что монарх — это символ, а настоящая власть принадлежит парламенту, и даже не просто парламенту, а палате общин. Вот почему наибольшей удачей для англичан он считал тот факт, что во время войны премьер-министром был Уинстон Черчилль: «Вы подумайте только, ведь если бы он не был премьером, Англия обязательно проиграла бы войну».

Конечно, не во всем мы согласимся с этим преподавателем частной аристократической школы. Что касается монарха и парламента, незыблемой их связи (кстати, «сферы влияния» здесь четко разделены) — оставим вопрос открытым. Контраргументы в этом случае неуместны. (Оставим за рамками разговора и тот факт, что собеседник игнорирует роль СССР в разгроме нацистов, — это тема другого разговора.) Поражает иное: проявление своеобразной логики, когда обыватель говорит о монархе и парламенте, интуитивно подтверждая своими выводами безошибочность, продуманность политики истэблишмента, направленной на отстаивание интересов своей страны.

Еще одна деталь из этих воспоминаний. Она — свидетельство понимания власть имущими психологии «отдельно взятого обывателя», а также сочетания гибкости и толерантности при манипуляции сознанием обывателя. И, конечно же, проявление подчеркнутого уважения к его частной собственности (заметьте, любых размеров!).

Образцов описывает длинные дома в Лондоне, распроданные по вертикальным секциям. Отделены они решетками со столбиками, на которых сидят львы. Каждый столбик принадлежит двум хозяевам, потому и раскрашен в два цвета. «Я спросил у моего спутника: «Скажите, владельцы этих львиных половинок назло друг другу так раскрасили несчастных животных или им кажется, что так красивее?» Он ответил, смеясь: «Мы этого не замечаем. Мы привыкли к раскрашенным домам, а мистер Черчилль даже как-то сказал, что такая раскраска свидетельствует о здоровом стремлении к индивидуализму.»

Сложно подбирать аргументы, говоря о сложном человеке. А если этот неординарный человек столь масштабен, что «выходит» за пределы привычных мерок и к нему не применимы обычные подходы?

Раздел о сплоченности народа, вожде наций и, как следствие, — культе вождя и вере народа в этого вождя. «Maґa Віра» Учителя Льва Силенко.

«Вінстон Черчілль сидів у парку, грівся в проміннях осіннього сонця і приглядався до будови монументу (величного пам’ятника) в честь його особи. В умінні творити культ провідника проявлена володарська мораль, творча і мобілізуюча геніяльність англійської нації.»

Предостерегаю неискушенного читателя от поспешных выводов. За кажущейся простотой сложного человека — всегда неоднозначная и непросматриваемая глубина.

Иногда кажется, что «масштабная сетка» событий прошлого как бы тает, а критерии — ускользают. На то есть свои причины. Одна из них — некий невидимый рубеж, возникший при переходе человечества из одного столетия-тысячелетия в иное. Другая причина более прозаическая: повседневный наш modus vivendi — «и некогда нам оглянуться назад».

Все же спасибо документальным «осколкам» прошлого — текстам и фотографиям. Природа их двоякая: прочно «впечатываясь» в срезы истории, они имеют свойство долетать в будущее. И, долетев, вдруг оказываются приложимы к другой эпохе.

Вот и данные фрагменты, будучи созвучны нашему жесткому времени, воспринимаются сегодня без смягчающих детали полутонов и без фальшивой ретуши. А событийная наполненность времени ушедшего становится еще отчетливее, яснее для понимания.

Лидер в смокинге с бабочкой, в офицерском мундире.

Он был под стать тем событиям. Масштабы соизмеримы.

Мой старый друг, человек, любящий и знающий литературу, обмолвился вскользь: «Посмотри-ка воспоминания Васыля Мынко «Червоний Парнас», там описан интересный случай, касающийся Черчилля.»

Прочла. И ахнула.

Какой соблазн! Подать бы в красиво оформленных словесных виньетках эти воспоминания, использовав поразительные повороты в судьбах людей как материал для эффектных аналогий a la марк-твеновские Принц и Нищий.

Признаюсь честно — еле удержалась. Все же оставляю за собой право на одно сопоставление: врожденный аристократизм сына безземельного крестьянина, украинца Юрия Покоса и — благородство англичанина, потомка герцогов Мальборо, лорда Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля.

Тепер про другого мого ночувальника.

Якщо В. Таль писав про надзвичайні пригоди інших, то цей другий сам був героєм багатьох надзвичайних пригод. Чимало з них стали потім сюжетами для його творів, більшість яких ще в рукописах загинула в царській охранці.

Писав він під псевдонімом Юрій Будяк, справжнє прізвище мав — Покос. Народився в селі Красногірка Машівського району на Полтавщині в 1879 році. Дату його народження УРЕ подала правильно, а поховала — на шість років раніше, в 1938 році, про це скажу потім.

(До речі, одна з київських газет поховала його ще раніше- в часи революції 1905 року. Вона писала, що під час наскоку поліції на нелегальний мітинг у лісі поблизу Києва Юрій Покос був забитий).

У 1926 році плужани відзначили 20-річчя літературної діяльності Юрія Будяка. В його доробку були збірки поезій, поема «Пан Базалей», яка входила до шкільних хрестоматій, повість «Записки вчителя», що була перекладена й німецькою мовою. Після революції друкувався в «Червоному шляху», «Плузі», багато писав для дітей.

Проглядаючи тепер статтю про нього в «Плужанині», знаходжу такі рядки з його незвичайної для селянина автобіографії: «Батько мій — безземельний селянин, тесляр, умер, коли мені було п’ять років. З малих літ наймитував. Закінчивши сільську школу, подався в світи: спершу у Катеринослав, а потім у Крим, на Кавказ. Працював вантажником, бляхарем, матросом, аптекарським практикантом. Одночасно вчився, щоб екстерном закінчити гімназію».

Ще потім учився в учительському інституті та університеті. Але якому університеті? Це мене найбільше цікавило. Серед плужан ходила версія, що в... Оксфордському. У ювілейній статті про Будяка писалося, що він на початку 20-го сторіччя побував у Туреччині, Сінгапурі, Єгипті, Франції, Англії й Америці.

Ночувати приймав я його завжди радо, поважаючи і як старого письменника, і як цікавого оповідача. Скільки світу побачила людина! Розповідав він про свої закордонні мандри охоче, але про Оксфорд ніколи не згадував. Коли ж якось я поцікавився цим, він жартома відповів: «Та було, пройшов там усі коридори...» — і звів мову на щось інше.

Одного разу, одержавши у видавництві гонорар за нову збірку дитячих оповідань, Будяк з’явився до мене з пляшкою коньяку і тортом. Випивши чарку й другу, він сам заговорив про деякі таємниці зі свого минулого.

— Про мене йдуть всілякі вигадки, ось хоча б і про Оксфордський університет. Але, як кажуть, диму без вогню не буває... Чули таку пісеньку?

Трансвааль, Трансвааль,

страна моя,

Горишь ты вся в огне...

Пісня ця до революції, та й потім була популярною, я чув її не раз, не знаючи її походження ні навіть що означає оте «Трансвааль». Коротко розповівши про цю південноафриканську країну — алмазно-золоте дно континенту, за яке на початку 20-го століття спалахнула Англо- бурська війна, мій друг вів далі:

— На допомогу африканцям з усього світу потяглися добровольці. Охоплений жагучою ненавистю до англійських загарбників, помчав у той трансваальський вогонь і я...

Спершу воював рядовим, а згодом, опанувавши трохи мову і звичаї того краю, став командиром невеличкого загону. Діяв той загін по- партизанському: уночі нападав на ненависних чужинців, тихо, поодинці знищував їх.

— Гуманізм у такій війні протипоказаний,— коментував дії загону Будяк.— Але часом він просипався в мені, і я рятував декого від смерті, брав у полон.

Так вчинив він із одним молодим англійським офіцером. Він кинувся до Будяка не з револьвером, а з блокнотом і олівцем у руці, показуючи цим, що він не воює, а пише.

— Кореспондент?

Офіцер, радий, що його зрозуміли, ствердно й надійно закивав головою, на доказ показав посвідчення якоїсь газети. Будяк поважав газетярів, бо сам пописував; отже, він пожалів співбрата по перу.

Сталося так, що переможець не зміг одразу відіслати полоненого до свого штабу. А другого дня великі сили колонізаторів оточили невеличкий загін, і переможці самі опинилися в полоні.

Помінявшись ролями, Будяків полонений теж проявив гуманізм: улаштував так, що замість табору для полонених Будяк опинився в Англії, у рідного батька того офіцера.

Тим батьком виявився нащадок герцогів Мальборо лорд Черчілль. А врятований Будяком його син був двадцятип’ятирічний тоді Уїнстон Черчілль.

— А далі, далі? — заінтригований такою історією, допитуюся я. — Вдячний лорд улаштував вас в університет?

— Було таке... Але я пройшов у ньому лише коридори, — знову відбувся жартом мій друг. — Не знав англійської мови, раз; дуже тягло на Україну, два.

Додому повертався Будяк через... Америку. Дуже хотів побачити цю заокеанську країну, і старий лорд улаштував йому подорож. А їдучи назад, побував у Франції, Італії, Туреччині.

Повернувшись на Україну, шукач пригод якийсь час учителював, брав участь у революційних подіях, сидів у «казенному домі», як звалася тоді тюрма. А після революції 1905 року взявся за перо.

Слухав я його розповідь, щиро заздрив йому: от щасливий письменник, є про що писати! І він писав багато, але про Трансвааль і Черчілля — жодного рядка. Про це він тільки розповідав, і то найближчим друзям. Чому?

Це з’ясувалося набагато пізніше.

В середині тридцятих років Юрій Будяк раптом зник з київського обрію... Був чоловік — і не стало.

Та ось почалася Вітчизняна війна. Біжу я кудись по Хрещатику і раптом зустрічаю його. Не вірю своїм очам.

— Юрій Якович!

— Та вже ж не який біс,— відповів він, сміючись, а в очах — сльози. Худий, постарів, голова й вуса зовсім білі.

Обнялися, стали у підворітті, щоб нікому не заважати.

— Яким чудом, Юрію Яковичу? Відповів аж надто лаконічно:

— Іншим разом...

Умовилися зустрітися з ним у нього вдома, жив він на Куренівці, біля Кирилівської церкви. Але так сталося, що другого дня, 12 липня, я відбув з групою письменників на фронт і наше побачення не відбулося. Коли ж після війни я повернувся до Києва, мій старий друг уже помер...

Выпуск газеты №:

№222, (2004)Section

История и Я