Когда «ломается» эпоха

Как Константинополь стал Стамбулом: крах тысячелетней империи

...Последний император Византии Константин знал, что его государство обречено. Противостоять преобладающей в десятки раз силе султана турок-османов Мехмеда ІІ, армия которого 5 апреля 1453 года начала осаду знаменитого величественного города на Босфоре — столицы когда-то сверхмощной, а ныне тяжелобольной, явно деградирующей империи — это было дело, в сущности, совсем безнадежное. Если же бы действительно вовремя поступила столько уже раз обещанная помощь западноевропейских «защитников христианства» — Венеции, Генуи, Римского Папы Николая V, императора Священной Римской империи Фридриха ІІІ, французского короля Карла VII, короля Англии Генриха VI! Но в осажденном турками Константинополе уже все понимали, что помощи (не на словах, а реальной, такой, которая бы предотвратила угрозу, идущую от мощного войска султана) не будет. По разным причинам: страх перед турками; корыстная заинтересованность в торговле с ними (обоюдно продуманная система взяток оказалась и у европейцев, и у подданных Мехмеда ІІ сильнее идеологических деклараций о верности идеям, принципам и «единственно правильной» вере!); вражда и дрязги среди «христианнейших» властителей Италии, причем Венеция, Рим и Генуя ненавидели друг друга больше, чем турок; французский и английский короли были слишком заняты собственными проблемами, чтобы реально помочь.

Поэтому помощи ждать не приходилось. Ниоткуда. Нужно было рассчитывать только на собственные силы. Венецианский Сенат, получив от императора Константина отчаянное послание (sik!) о помощи, после трехмесячных (!) дебатов только в марте 1453 года в муках принял решение: снарядить в помощь страждущей (однако, между прочим, православной, хотя и христианской — это уже досадно и подозрительно!) Византии горсточку небольших судов с продовольствием, оружием и бойцами. А войска Мехмеда ІІ, вдохновленные идеей отвоевать у «неверных» жемчужину всего мира — Константинополь — уже подступали к столице Византии. А суда Венеции двигались очень медленно, «черепашьим» шагом, к тому же командованию этим флотом были даны инструкции: ни в коем случае не раздражать турок... А папа Николай V, получив аналогичную просьбу из Византии, ответил, что, конечно, как христианин всей душой сочувствует императору Константину, даже считает, что наступило время готовить очередной, 12-й, крестовый поход против мусульман (он знал, что все крестовые походы ХІV—XV ст. были полностью провальными), но вот беда: у него лично армии сейчас совсем нет, а правители светских государств Европы не очень поддерживают сейчас эту идею.

Выбор Константина был тем более тяжелым, что император прекрасно понимал: ему сейчас подвластны буквально «руины», обломки когда-то всемирно знаменитой империи. Конечно: весной 1453 года правителю Византии подчинялась только столица Константинополь с предместьями (тогда уже заметно приходящий в упадок город: его население, которое в ХІІ составляло, вместе с прилегающими городами и местечками, около миллиона человек, в середине ХV ст. насчитывало только сто тысяч и продолжало сокращаться и дальше) и часть территории Греции с островами. Процесс упадка (Константин знал об этом) продолжался уже больше двух веков, а толчком стал, по-видимому, 1204 год, когда «благородные защитники веры» — крестоносцы — до основания ограбили столицу.

А когда динамичные и агрессивные потомки Османа (1281—1324), воинственного вождя тюркского кочевого племени, которое атаковало границы Византии с юго-востока, такие, как его сын Орхан (1324—1362), Мурад I (1362—1389), Баязид I (1389—1402), Мехмед I и Мурад ІІ (1421—1451) — когда они, используя «старение» и кризис империи, которые во второй половине ХІІІ ст. становились уже очевидными для многих, начали десятилетие за десятилетием систематически «откусывать» от Византии новые и новые части ее территории в Малой Азии (между прочим, житница государства!), а затем уже и в Европе, на Балканах, в Греции, во Фракии — вот тогда зловещий призрак «умирающей империи» стал для константинопольских властей предержащих ужасной реальностью. Молодой, динамичный султанат Османов становился на путь превращения в мировую империю. И хотя в этом были определенные достижения еще в ХІV ст. (победа в битве на Косовом поле 1389 года закрепила за турками мощные позиции на Балканах) — для того, чтобы стать такой империей, следовало взять Константинополь. И султаны знали об этом.

Но как можно понять суть глубинного кризиса, который, словно тяжелая, неизлечимая болезнь, в конечном итоге погубил Византийскую империю? Очень точно написал об этом Николо Барбаро, венецианец из зажиточной семьи, он прибыл в Константинополь как врач за пару месяцев до начала его осады и вел подробный дневник всех событий, человек умный и наблюдательный. Барбаро, в частности, увидел пять причин упадка когда-то действительно великого государства: во-первых, ужасно раздут чиновнический аппарат; во-вторых, очень жестокое разделение общества на богатых и бедных, которое переходит уже в бездну между первыми и вторыми; в-третьих, судебная волокита и невозможность добиться справедливости в судах; в-четвертых, невнимание к укреплению собственной армии, начиная еще с ХІІ в.; в-пятых, пренебрежение столицы к провинциям, которые между тем из последних сил кормили жадный и ненасытный Константинополь. Интересный, поучительный анализ!

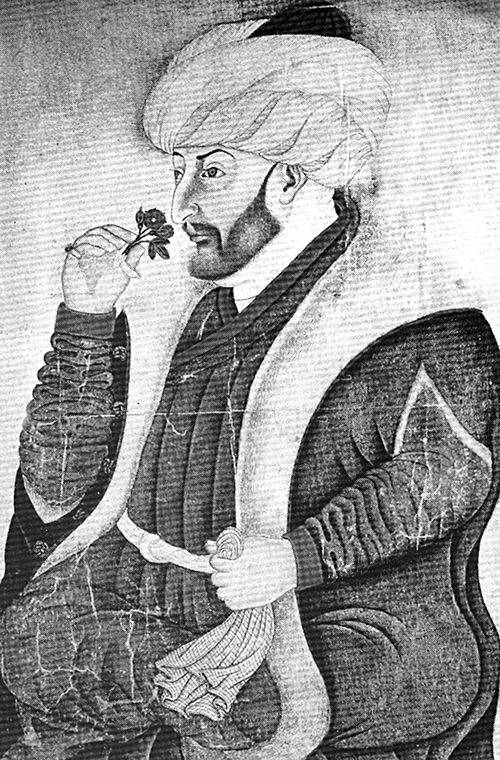

СУЛТАН МЕХМЕД ІІ ЗАВОЕВАТЕЛЬ — ЖЕСТОКИЙ ПРАВИТЕЛЬ, ЭСТЕТ, КОТОРЫЙ ОБЩАЛСЯ С ЕВРОПЕЙСКИМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛАМИ. ОН ЛЮБИЛ ПОЭЗИЮ, РИМСКИХ ГЕРОЕВ — ЦЕЗАРЕЙ (РАВНЯЛСЯ НА НИХ), А ЕЩЕ — ЖЕСТОКИЕ КАЗНИ

Мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем, осознавал ли последний византийский император Константин причины тяжелой болезни своей империи. Но сегодня даже не это важно. Важно, что он делал и как он действовал. Действовал в условиях, когда страшная, непосредственная угроза, которая исходила от государства Османов, приобретала все более конкретные очертания. В 1451 году вместо умершего султана Мурада ІІ, которого высоко ценили даже некоторые византийцы за то, что он, будучи убежденным мусульманином, считался хорошим, порядочным и справедливым человеком (однако его войска жестоко и непрерывно давили на те территории, которые еще остались в Византии, а в 1422 году султан Мурад осадил Константинополь — не первая и не последняя акция такого рода, правда, безуспешная) — вместо этого незаурядного правителя на трон вступил 19-летний Мехмед ІІ, с детства воспитанный в духе преданности ведущей идее: Османскому государству нужен Константинополь, его надо получить любой ценой! Надменные западноевропейские властители сначала с определенным пренебрежением воспринимали фигуру нового султана: мол, совсем юный, не имеет еще опыта управления государством, необразованный, вспыльчивый. Однако они недооценивали этого властителя. На тех, кто видел его впервые, этот молодой человек, который умел держать в тайне свои потайные мысли, производил достаточно сильное впечатление. Тяжелое детство (он был сыном султана Мурада и наложницы Уммы-Хатун, почти незаконным сыном) научило его не доверять никому — и в то же время закалило его волю. Он был красив, невысокого роста, однако крепкого телосложения. На лице выделялись глаза с пронзительным взглядом и тонкий, «крючковатый» нос, нависающий над полными губами. В зрелом возрасте черты лица Мехмеда напоминали попугая, который приготовился полакомиться спелой вишней. Было невозможно понять, о чем он в ту или иную минуту думает. Он был всегда сердечным и благосклонным с теми, кого уважал за образованность; однако мог без колебаний приказать отсечь головы (или посадить на кол) тысячам и тысячам людей. В историю этот султан вошел увенчанный почетным титулом «Завоеватель».

Однажды ночью, во время второй смены караула, Мехмед ІІ приказал привести к себе визиря Халиля-пашу (сторонника мира с Византией). Старый визирь, дрожа от страха, приготовился выслушать указ о своем отстранении от должности и, стремясь умилостивить властителя, принес с собой подушку, наполненную золотом. «Что это значит?» — гневно спросил Мехмед и заявил, выслушав растерянное объяснение визиря, что это, мол, «подарок», — такие подарки ему не нужны! «Есть только одна вещь, которую я хочу, — с прижимом сказал султан, — дайте мне Константинополь!».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ ВИЗАНТИИ — ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ. МОСКОВСКИЙ ПРАВИТЕЛЬ ИВАН ІІІ В КОНЦЕ ХV В. «ПРИВАТИЗИРОВАЛ» ЕГО ИЗ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ СООБРАЖЕНИЙ

Вскоре, в конце января 1453 года, султан, собрав всех своих визирей, обратился к ним с речью. Турецкая империя, отметил он, никогда не будет в безопасности до тех пор, пока Константинополь не станет турецким. Возможно, византийцы действительно слабые; однако хорошо известно, какие подступы и интриги они готовили и готовят против турок; к тому же они могут отдать город в руки союзников-христиан, которые совсем не такие слабые. Константинополь вовсе не является неприступным. Предыдущие осады не имели успеха из-за внешних причин. А теперь наступил благоприятный момент. Город ослаблен религиозными спорами. Итальянцы оказались ненадежными союзниками Византии, более того, многие из них готовы к измене (это вскоре подтвердилось!). Кроме того, турки наконец достигли господствующих позиций на море. Что же касается его, султана, лично, то если ему не посчастливится править империей, владеющей Константинополем, то он предпочел бы не быть монархом вообще. Пораженные визири единодушно поддержали эту речь и проголосовали за войну.

Следовательно, в поединке весной 1453 года сошлись два государства — больная Византийская империя и молодая, агрессивная, многонациональная Османская (в ее армии, кроме этнических турок, были славяне, арабы, армяне, персы, греки, албанцы, даже наемники — итальянцы, немцы, венгры). Это был и поединок двух монархов — уже упомянутого императора Константина ІХ (сбылось мрачное пророчество: и первый, и последний императоры Византии будут носить имя Константин!) и знакомого читателю Мурада ІІ.

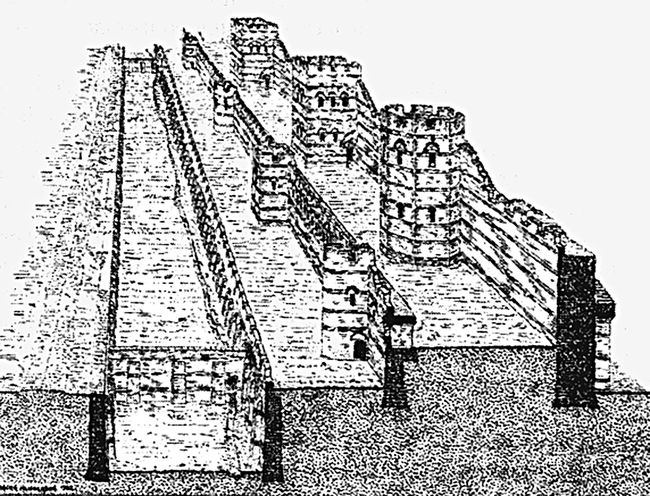

События развивались так. 5 апреля 1453 года началась осада: Константинополь был практически полностью блокированный турками как с суши, так и (благодаря построению нового мощного флота) в значительной степени с моря. Соотношение сил было таким: от 80 до 130 тысяч воинов у турок (ядро армии — личная гвардия султана — янычары — когда-то славянские мальчики, которых в свое время обратили в ислам) и меньше семи тысяч солдат, защищавших великую столицу восточного христианства. Правда, Константинополь имел очень мощные оборонные стены (внешние и внутренние). На защиту стали не только эти семь тысяч, а подавляющее большинство жителей города, включая женщин и детей. Мехмед ІІ объявил ультиматум жителям столицы: жизнь и имущество будут им сохранены только в случае безоговорочной капитуляции, если же нет — они будут уничтожены (история любит контрасты: это произнес достаточно образованный человек, который знал историю, любил живопись, владел арабским, греческим, латинским, фарси, как говорят, понимал несколько славянских языков...). Следовательно, жители знали, что их ждет. Император Константин поклялся, что не оставит город (а возможности были) и погибнет вместе со всеми. С первого же дня осады сверхмощные пушки Мехмеда со свирепой силой били по стенам Константинополя — однако повреждения быстро латались «заплатами» и защитники упрямо отбивались. 22 апреля войска Мехмеда ІІ, по суше перетянув большое количество своих судов через Босфор в бухту Золотой Рог, замкнули кольцо блокады с моря. Но ни ежечасные обстрелы, ни безумные атаки султана (в условиях отсутствия внешней помощи, которая единственная могла бы спасти столицу) не покачнули волю защитников Константинополя. Константин заявил, что, если империя погибает, он не хочет ее пережить. 28 мая Мехмед ІІ дал приказ: начинается генеральный штурм! А защитники Царьграда (православные, сторонники унии, женщины, дети, старики) молились в соборе Святой Софии за спасение города. Решающий штурм продолжался 27 часов; византийцы отбили несколько массированных атак, и здесь отряд янычаров вдруг заметил незапертые маленькие двери (керкапорта) в крепостной стене столицы — о них просто забыли в разгаре битвы — и ворвались этим путем в город (сначала десяток, потом сотни, тысячи). Мужество защитников великого города поразило турок (некоторым Мехмед ІІ даровал жизнь), но дело было решено. Константин ХІ, принимая участие в битве как простой воин, геройски пал в бою. Султан взял город — и с тех пор он стал Истамбулом (Стамбулом). Он старался сдерживать своих солдат от страшных зверств (хотя и отдал, по обычаю, город на три дня «на волю победителей»). Собор Святой Софии Мурад уберег от ограблений, но велел превратить его в мечеть. Осмотрев старый императорский дворец Комнинов и Палеологов, Мурад ІІ тихо прошептал стихотворение персидского классика Джами: «Во дворце цезарей ткет свою паутину паук; в башне Афрасиаба дозор несет сова...» Впрочем, султан Мурад вскоре приказал отстроить добытую новую столицу Османов (и в таком статусе она находилась вплоть до 1923 г., когда Ататюрк объявил столицей Турецкой Республики Анкару) — он, между прочим, объявил лично себя правопреемником Восточной Римской империи и носителем власти ее базилевсов-императоров. Впрочем, история Истамбула — мировой потуги, восточного и в то же время космополитического центра влияния — это уже другая тема.

Эффект, который произвела весть о гибели Византии на западноевропейских властей предержащих, ошеломил. Правители Рима, Неаполя, Генуи, Венеции, Франции наконец почувствовали, что было поставлено на кон в битве под уже бывшим Константинополем. Речь шла об изломе эпох, об изменении цивилизационного соотношения сил в Евразии. Полиэтничное исламское государство — Османская империя — стало мировой потугой. Разумеется, газет (в современном смысле слова) тогда еще не существовало, тем не менее такие новости, как эта, быстро получали огласку. Угроза мусульманской экспансии в Европе (а это вошло в повестку дня старого континента на 250—300 лет вперед) наконец была, хотя бы частично, осознана; опасность подстерегала весь христианский мир, саму веру Христову. Папа Николай V разослал всем западным монархам буллу с объявлением крестового похода против турок. Каждому государю надлежало выделить на это дело десятую часть своих доходов, а их подданным — быть готовыми пролить кровь ради Христа. Впрочем, отзыв был довольно мизерным. Борьба европейцев с государством Османов только начиналась.

Но было еще одно государство — далеко к северу от захваченного Царьграда, которое тоже объявило себя «наследником» византийских монархов и — особенно, единственным наследником и защитником православной веры. Это была Московия. Уже в 1458 г. митрополит Московский Алексий заявил: «Константинополь пал, так как отступил от настоящей веры православной (речь идет о согласии Константина ХІ на унию с Римом. — И. С.). Но у нас эта вера еще жива — Вера Семи Соборов Вселенских, которую Константинополь передал великому князю Владимиру Крестителю. На земле существует только одна истинная церковь — Церковь Русская». Прошло только пять лет со дня гибели Византии — а уже четко обозначился повод Третьего Рима. При великом князе Иване ІІІ, который женился на Софии Палеолог — близкой родственнице последнего императора Константина ХІ — и его потомках Василии ІІІ и Иване ІV Грозном — этот «повод» стал одним из краеугольных камней идеологии Московии. Наблюдая за современным кремлевским надменным мессианством, агрессивностью и лицемерной «византийщиной» (в худшем смысле слова), мы и сегодня можем сделать довольно интересные выводы.

Выпуск газеты №:

№101, (2015)Section

История и Я