Обратиться к обычному человеку

Тарас Шевченко — феминист

По-видимому, не ошибусь, если скажу, что немногие знают, что, кроме поэзии, Тарас Шевченко писал и прозу. До нас дошли девять русскоязычных повестей, а также «Дневник», написанный Шевченко как раз в момент ожидания освобождения из ссылки и во время возвращения его в Петербург. Прозаические произведения были написаны в ссылке на протяжении 1852—1858 гг. Среди них повести «Наймичка», «Близнецы», «Художник», «Музыкант», «Прогулка с удовольствием и не без морали». Проза Шевченко не так часто, как его поэзия, становилась объектом внимания, о ней гораздо меньше писали, она редко переиздавалась, поэтому широкая публика ее совсем не знает. Существуют и весомые причины для этого. Ведь, во-первых, проза Шевченко является русскоязычной. Как объяснять обращение национального поэта к языку империи и в какой контекст надо ставить русскоязычные повести Шевченко? Как такая проза соотносится с украиноязычной лирикой поэта? Какие формы самоидентификации — и языковой, и биографической — Шевченко выработал в своей прозе? Кто говорит в них — сам Шевченко или вымышленный им персонаж? Все эти и другие вопросы до сих пор остаются невыясненными. Во-вторых, проза Шевченко не является такой совершенной, как его поэзия, а когда сравнивать ее с литературной техникой середины ХІХ века, то она выглядит несколько устаревшей не только в сравнении с другими европейскими авторами того времени, но и с украинской или русской литературой середины ХІХ века. К тому же повести Шевченко не публиковались при жизни поэта, хотя он к этому и стремился, и впервые были обнародованы в печатном виде только в 1888 году. И, наконец, в оценке повестей Шевченко нам трудно избавиться от авторитета Пантелеймона Кулиша, который, прочитав повести, сказал, что если бы имел деньги, то выкупил бы их и сжег, чтобы они не подрывали авторитет Шевченко как великого поэта.

И все же проза Шевченко — явление чрезвычайно интересное. В ней вырисовывается совсем иная фигура автора, чем та, к которой мы привыкли, читая стихотворения Шевченко. Повести эти наполнены биографическими, психологическими, эмоциональными деталями, проливающими свет на фигуру самого Шевченко. Они богаты ссылками на произведения литературы и искусства, культуры, политики и эстетики, то есть отражают кругозор духовной и интеллектуальной жизни автора. Наконец, в них особенно выразительно проявились взгляды Шевченко на образование, воспитание, национальное сознание, на отношения родителей и детей, мужчин и женщин. В них Шевченко как рассказчик очерчивает карту представляемой им Украины и путешествует по ней вместе со своими героями. Их в целом можно рассматривать как воплощение авторских цивилизационных проектов, поскольку, как это не будет звучать странно, Шевченко был не только поэтом, но и просветителем-реформатором. Конечно, все это в чем-то подрывает сакральный образ национального поэта как Кобзаря, однако позволяет увидеть личность, которая за этим образом стоит.

ЖЕНЩИНА-МАТЬ В ПОЭЗИИ ШЕВЧЕНКО

Совсем по-новому выглядят в прозе Шевченко женские образы. О женской теме в творчестве Шевченко, в частности об образе обесчещенной девушки, говорено и написано много. Ни один исследователь не мог обойти эти образы, а в школьных учебниках эта тема едва ли не основная. Сколько слез пролито над Катрусей и бедной наймиткой, и это вполне справедливо! Женские образы занимают особое место. Один из самых проницательных исследователей творчества Шевченко Иван Франко говорил об их универсальном гуманистическом содержании и считал их идеологическим средоточием самого поэта. «Я не знаю во всемирной литературе ни одного поэта, — говорил Франко, — который бы так выносливо, так горячо и полностью сознательно выступал защитником женских прав, защитником права женщины на полную, чисто человеческую жизнь». В кругу критиков, близких к психоанализу, женские образы Шевченко, однако, связывались с особенностями психики поэта, которые влияли и на его образность, а именно — наличием в его психическом мире чего-то «женского, что вязалось с врожденной впечатлительностью и чувствительностью» (Степан Балей).

Идеи, психология и художественное воображение поставили женщину в центре художественного мира поэта. Еще в 1916 году Степан Балей первым заговорил о «феминизме Шевченко». Ученый имел в виду прежде всего формы символической идентификации Шевченко-поэта с материнским образом и женскими образами в целом. Однако феминизм в его новейшем значении, то есть феминизм как современная идеология, культура и этика полнее всего проявился как раз в прозе Шевченко. При этом, с одной стороны, Шевченко продолжает женскую тематику своих поэтических произведений, а с другой — значительно модифицирует ее. Кроме того, его проза в чем-то корректирует и, что самое главное, персонифицирует и материализует тот женский идеал, который чаще всего будет прочитываться в поэзии Шевченко.

Излишне говорить, что прославление материнства — один из центральных мотивов его поэзии. Как отмечал Юрий Луцкий, «у Шевченко образ матери многогранен. Это и матушка-земля, и берегиня, но прежде всего — обесчещенная девушка, покрытка». Материнство, однако, кроме реального, имеет и метафизическое содержание: богатство и разносторонность проявлений материнского чувства выступают для поэта особой ипостасью, которую он символично называет «сердцем матери» и которую считает сердцевиной жизни женщины как таковой. Однако не каждая женщина-мать наделена «сердцем матери» в его произведениях и, в частности, не каждая поруганная девушка имеет «сердце матери». Образ покрытки становится для поэта не только воплощением материнства, но и символом греховного переступания и открытости зла в тогдашнем мире. Святое чувство любви и греховное переступание родительского закона переплетаются в судьбе покрытки. Следовательно, она выступает не только несчастной жертвой, но и детоубийцей. Она грешная, но и святая. Она демоническая, но и божественная. Через судьбу покрытки поэт воспроизводит христианскую идею прощения греховного и профанного человеческого мира и, наоборот, божественную историю, в которой Матерь Божья является одной из центральных фигур, он заземляет, показывая ее материнскую и человеческую ипостась.

ЖЕНЩИНА ЧИТАЮЩАЯ КАК НОВЫЙ ГЕРОЙ ШЕВЧЕНКО

В прозе Шевченко меняется вся оптика его взгляда на женщину. Вместо мифологического и сакрального измерения он воспроизводит индивидуальную и рациональную позицию автора-рассказчика. Центром его становится не грех и святость материнства, а просвещение и воспитание женщины. Новая позиция в повестях Шевченко проявляется, с одной стороны, в развенчивании «светской дамы» и критическом наставлении к биологическому институту материнства, а с другой стороны, в идеализации особого женского типа, каким является образ «хуторянки-землячки», образованной и вместе с тем удивительно естественной малороссиянки-украинки.

В повестях Шевченко отходит от идеализации традиционного в его поэзии образа покрытки и говорит о литературной генеалогии этого образа. Но самое главное — новой темой, которая его интересует и которая определяет смысл «женской фигуры» в его прозе, становятся образование и грамотность. Героини Шевченко в прозе — прежде всего читающие женщины. Надо отметить, что образованность — редкая вещь даже в кругу мужчин-крестьян в литературе середины ХІХ века, что уже говорить об образе образованной женщины, которая читает книги! Наконец, и появление образованных персонажей-мужчин в прозе Шевченко не укладывается в тот образ гениального, но малообразованного певца-кобзаря, с которым часто ассоциируется Шевченко. И уже совсем неожиданным выглядит тезис, что Шевченко был не только поэтом, но и философом-просветителем, который сознательно конструировал новый культурный и цивилизационный идеал украинской женщины. И все же есть веские основания, чтобы так говорить, и я попробую убедить в этом.

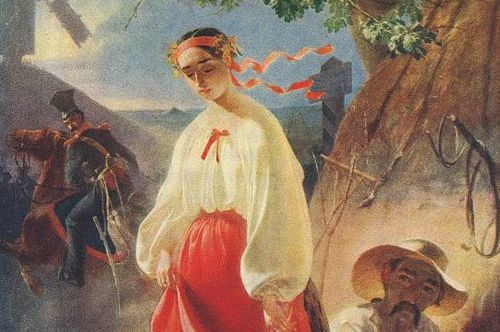

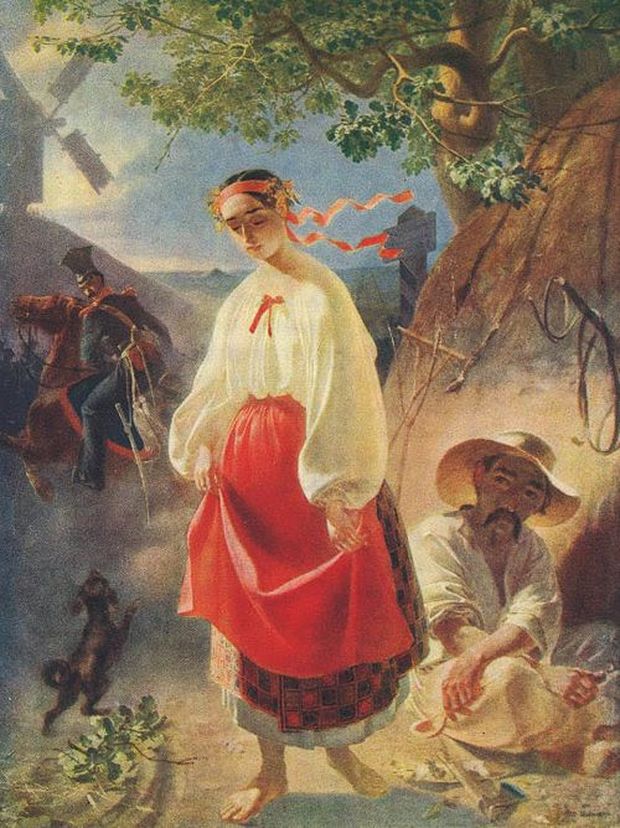

ПРОСЛАВЛЕННАЯ КАРТИНА «КАТЕРИНА» СИМВОЛИЗИРУЕТ ОТНОШЕНИЕ ПОЭТА К СЛОМЛЕННОЙ ЖЕНСКОЙ СУДЬБЕ. ОДНАКО НА САМОМ ДЕЛЕ ВЗГЛЯД ШЕВЧЕНКО НА ЭТУ ПРОБЛЕМУ БЫЛ ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ / ФОТО С САЙТА LITOPYS.ORG.UA

Подавляющее большинство героинь, о которых говорится с симпатией в повестях Шевченко, — или образованные, или учатся грамоте и читают книги. Читают Катруся в «Княгине», Варечка в «Капитанше», учится читать девушка Паша в повести «Художник». «Если бы начать ее учить в свое время, — из нее могла бы быть просто ученая», — замечает художник. Гувернантка Магдалена в повести «Варнак» обещает научить грамоте, музыке и ведению хозяйства простую девушку-крепостную, которую сам варнак хотел взять себе в будущем в жены. Чтение книг вообще становится важным ценностным критерием и для самого Шевченко.

В его «Дневнике» встречаем эпизод, когда обиженный поэт упрекает актрису Екатерину Пиунову, в которую был влюбленный и даже предлагал ей жениться, что книги, которые он посылает ей, остаются неразрезанными. Подобный упрек выражают в адрес знакомых женщин и другие персонажи в повестях Шевченко. В повести «Прогулка с удовольствием и не без морали» рассказчик вспоминает кузину, которая книги «просто ненавидит, и если бы была какой-нибудь маркграфиней во времена Гутенберга, то не задумалась бы возвести знаменитого типографа на костер».

КРИТИКА «СВЕТСКОЙ КРАСАВИЦЫ»

Наряду с перенесением позитивной ценности на книжку, чтение и грамотную женщину (девушку), Шевченко начинает критику материнства, которое до сих пор в его поэзии служило бесспорной сакральной ценностью. Фактически, он разграничивает материнство биологическое и материнство культурно-воспитательное, и эта идея становится в то время важной составляющей его культурно-просветительской идеологии. Он, в частности, показывает полное банкротство институции биологической матери на примере светских красавиц. Он критикует их в «Музыканте», «Княгине», целый трактат против красавиц приводит в «Художнике». Великосветская женщина, пишет он, — «дама из большого мира, а главное — красавица. Красавице становится не по себе, когда ее кто спросит о здоровье ее детей». Такой, например, предстает в повести «Музыкант» София Самойловна, которая отдает своих детей на воспитание жене своего управителя. «Здесь сердце матери спряталось под себялюбием светской красавицы», — резюмирует рассказчик. Подобная графиня в повести «Варнак»: «избалованная прежними успехами на поприще светской жизни, любила у себя банкеты, где, разумеется, первенствовала между провинциалками, читала итальянские и французские новеллы и больше ничего не делала». В «Прогулке» мать отдает дочку на воспитание «грязной деревенской бабе. А нежная мамаша шнуруется себе да припекает папильотки, даже на затылке, и знать больше ничего не хочет», как констатирует рассказчик. Светская дама часто выступает против воли собственного ребенка, как, например, в повести «Княгиня», где мать очень хочет выдать собственную дочь за князя и отбрасывает всякую мысль о зяте-хуторянине. Простая женщина-наймитка не удерживается от комментариев по этому поводу, вспоминая трагедию, какой обернулось такое замужество: «А все мать! всему причиной была она, родная мать! Захотелось ей, мол, свою дочь единственную видеть княгиней!», — говорит она.

В повести «Художник» находим почти целый трактат, направленный против красавиц, — его выписывает рассказчик, от имени которого идет речь (прототипом служил художник Иван Сошенко). «Красавице, как и истинной актрисе, необходима толпа поклонников, истинных или ложных, для нее все равно, как для древнего идола: были бы поклонники, а без них она, как и древний кумир, прекрасная мраморная статуя, и ничего больше», — говорит он. Не без мужского патернализма он комментирует женское кокетство: «В странах, которые бог благословил породою прекрасных женщин, там они должны быть обыкновенными женщинами. А обыкновенная женщина, по-моему, есть самая лучшая женщина». Зато сам художник признается, что «в восхищении от светски образованной женщины и мужчины тоже. У них все, начиная от выражений до движений, приведено в такую ровную, стройную гармонию».

Критика женского статуса, к которой прибегают комментаторы в повестях Шевченко, отражает просветительскую установку самого автора. Его персонажи соглашаются в том, что виновато общество, которое и делает красавиц идолом, — таким образом, женщина, будучи «неумным существом», почувствовала свою власть и сделалась невинной кокеткой и домогильной поклонницей собственной красоты. «Привилегированная красавица ничем не может быть, кроме красавицы. Ни любящей кроткою женою, ни доброй, нежной матерью, ни даже пламенной любовницей. Она деревянная красавица, и ничего больше. И было бы глупо с нашей стороны и требовать чего-нибудь больше от дерева», — утверждает один из персонажей.

ЖЕНЩИНА КАК ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА

Характерам матерей-банкротов в повестях Шевченко противопоставляются типы женщин-воспитательниц. Образы эта достигают высокого идеального состояния, как, например, панна Магдалена в «Варнаке» — отношения ее с крепостным Кириллом напоминают материнские и окрашены возвышенно эротично. Степан Балей, глубоко проанализировавший женскую символику Шевченко, отмечал, что идеальные женские образы в творчестве поэта отражают и чувства к определенной идеализированной девушке-любке из детских лет, и напоминают о рано умершей матери, и даже касаются себя самого, тех страданий и нереализованных мечтаний, которыми полнилась душа поэта. Собственно, и идеализированный образ Магдалены сравнивается то с сестрой, то с любовницей, то с матерью. Магдалена — полька, которая учит крепостного французскому и итальянскому языкам, приносит читать «добрые книги», а не популярные романы, которые составляли основу библиотеки графини. «Она полюбила меня так, как только мать может любить своего единственного ребенка», — говорит варнак.

Если в «Варнаке» этот идеальный образ женщины-воспитательницы имеет сублимированный, возвышенно-романтичный характер, то сугубо просветительский рациональный вариант воспитательницы встречаем в повести «Музыкант» в лице Марьяны Якимовны, которая воспитывает дочек соседа-пана и относится к ним как настоящая мать. В конце концов, даже мужчина может выполнять материнские функции в повестях Шевченко — как, например, солдат Туман из повести «Капитанша», который воспитывает обесчещенную офицером Вареньку, на которой позже и женится.

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: КТО КОГО СОЗДАЕТ

Гендерная концепция в повестях Шевченко часто является патерналистской. Именно мужчина критикует женщину-красавицу, оценивает ее, моделирует женщину по своему усмотрению. Художник в одноименной повести пытается научить грамоте Пашу и признается: «у меня даже родилась мысль (если она действительно неграмотная) научить ее по крайней мере читать». Реализовав свое намерение, он уже думает, что разрешить ей читать, и комментирует: «Я на нее, грамотную, теперь смотрю, как маляр на свою неоконченную картину. И великим грехом считаю для себя предоставить ей самой теперь выбор чтения, или, лучше сказать, случай чтения, потому что ей не из чего выбирать. Лучше было не учить ее читать». Воспитать себе женщину из простой крестьянки стремится и варнак из одноименной повести Шевченко. «Воспитаю ее по-своему и женюсь на ней», — говорит он. В «Капитанше» один из персонажей Виктор Александрович (прототипом послужил известный поэт Виктор Забила) вступает в брак с Еленой, простой крестьянкой, и признается при этом, что, по его мнению, «образованность, особенно у женщин, вредит благополучию человечества». Главный герой, хотя и несколько удивлен таким заявлением, не комментирует эти слова и даже завидует счастью своего друга.

Так Шевченко подносит важный вопрос об отношениях мужчины и женщины. Мужчина смотрит на женщину как на свое собственное произведение. Женщина вместе с тем напоминает необработанную и неотшлифованную природу. Мужчина, подобно скульптору или художнику, превращает эту природную вещь в прекрасный художественный объект. В повести «Художник» главный герой, научив читать героиню, сравнивает себя чуть ли не с богом-творцом и признается в письме к своему товарищу: «Мне хочется показать вам ее, как самое лучшее, прекраснейшее произведение божественной природы. И, о самолюбие! Как будто и я споспешествовал нравственному украшению этого чудного создания, т. е. выучил русской грамоте. Не правда ли, я бесконечно самолюбив? А кроме шуток, грамотность придала ей какую-то особенную прелесть».

Кроме цивилизационной функции, которую осуществляют мужчины в повестях Шевченко, автор также прибегает к романтичной традиции, которая ведет к демонизации женщины-красавицы. Демонизация женщины становится одним из лейтмотивов повести «Художник» и логично приводит к смерти художника. Не без гоголевских намеков именно женщина маркирует собой бездну между духовным и физическим, идеальным и социальным, между искусством и жизнью в петербуржской повести Шевченко. Что примечательно в ней, так это удивительная реальность и автобиографизм его персонажей. Как известно, повесть «Художник» описывает быт самого Шевченко в Петербурге.

ШЕВЧЕНКО КАК ПРОСВЕТИТЕЛЬ

В целом, просветительские идеи Шевченко, выраженные им в его русскоязычных повестях, напоминают нам о том, что в середине ХІХ в. происходят активные процессы, связанные с женской эмансипацией, народным просветительством, формированием разночинной интеллигенции. Идеи Шевченко направлены и на видоизменение национального, социального, гендерного уклада тогдашнего общества. При этом, констатируя банкротство дворянства в лице светских красавиц, писатель апеллирует к среднему сословию, и репрезентантами его служат для него мужчина-хуторянин и женщина-землячка. Такая цивилизационная установка Шевченко носит все признаки модернизационной программы. Шевченко, который пишет и издает за собственные средства в 1861 году свой «Букварь южнорусский» и мечтает об образовании и воспитании земляков-украинцев — немного иной Шевченко, чем тот, которого мы знаем. Из пророка и кобзаря, который стоит над людьми и временами, он превращается в обычного человека, который говорит к таким же, как он. Как просветителя и культурника, его интересует национальное, феминистическое и политическое воспитание средней прослойки тогдашнего украинского общества. Именно для него мечтает он писать, возвращаясь из ссылки, именно для него мечтает он создавать новые сюжеты в своих гравюрах. Ведь он пишет в своем дневнике: «имеет ли какое-либо значение наш маленький высший свет в смысле национальности? Кажется, никакого. А средний класс — это огромная и, к несчастью, полуграмотная масса, это половина народа, это сердце нашей национальности(...)». Как раз от имени этого класса, изнутри этого класса и к читателям, которые принадлежат к этому классу, и говорит Шевченко в своих повестях.

Выпуск газеты №:

№42, (2014)Section

История и Я