Поражение, спасшее Антанту

Зигзаги биографии генерала Самсонова

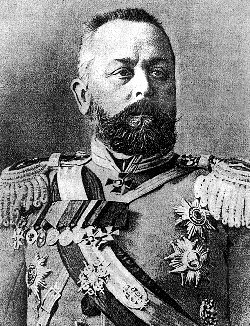

Генералу Александру Васильевичу Самсонову суждено было стать известным не громкой победой, а сокрушительным поражением. Возможно, судьба была несправедлива к военачальнику с блестящей карьерой, но именно ее трагический финал сделал его бессмертным.

Генерал от кавалерии, родившийся в украинском степном крае со славными казацкими традициями, не был феноменом на своей родине. Профессия конника для степняка так же естественна, как профессия моряка для жителя морского побережья. Неспроста наши земляки достигали высших казацких должностей во времена Российской империи.

А.В. Самсонов родился 2 февраля 1859 года. Его отец, отставной поручик Василий Васильевич Самсонов, был землевладельцем в селе Андреевка Якимовской волости Елисаветградского уезда Херсонской губернии, а мать, Надежда Егоровна, владела землями в селе Надеждино Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии и в селе Егоровка Якимовской волости (сейчас — с. Нововознесенка Маловисковского района Кировоградской области).

Общее образование Александр Самсонов получил в киевской Владимирской военной гимназии, военное — в петербургском Николаевском кавалерийском училище, которое закончил по 1-му разряду в 1877 г. и с чином корнета был направлен в 12-й гусарский Ахтырский полк. В то время шла война с Турцией, и 18-летний Самсонов принял боевое крещение в полку с давними героическими традициями, передававшимися еще от слободских казаков, из которых был сформирован во второй половине XVII ст. Позже А.В. Самсонову пришлось служить еще в двух славных гусарских полках, которые в тот период назывались драгунскими — Лубенском, где в 1887 — 1888 гг. командовал эскадроном, и Белорусском, к которому был прикомандирован в 1893 году, когда тот дислоцировался в Елисаветграде.

После завершения российско- турецкой войны 1877 — 1878 гг. А. В. Самсонов закончил Николаевскую академию генерального штаба и служил в разных должностях на Кавказе, в Королевстве Польском.

25 июля 1896 году полковник А. В. Самсонов возглавил Елисаветградское юнкерское кавалерийское училище и около 8 лет прослужил его начальником, в то же время он был гласным Елисаветградского уездного земства и членом Елисаветградского городского комитета общества Красного Креста. В 1897 г. принимал активное участие в проведении в Елисаветградском уезде первой в стране всеобщей переписи населения. Училищу в 1902 году был повышен уровень аккредитации, и оно стало вторым по значению (после столичного Николаевского) кавалерийским училищем Российской империи. А. В. Самсонов запомнился юнкерам как образованный военный, образцовый командир и справедливый администратор, непримиримо относившийся к неуставным взаимоотношениям и другим нарушениям воинской и христианской этики. Выпускники училища уважали своего бывшего начальника и часто добивались перевода в военные части, которыми он позже командовал.

В начале войны с Японией, 15 марта 1904 г. генерал-майор А. В. Самсонов принял командование Уссурийской конной бригадой. С первого своего боя — 17 мая под Юдзятунем он приобрел репутацию идеального кавалерийского начальника. Юдзятуньское столкновение вошло в историю как один из двух победоносных кавалерийских боев российско-японской войны, в котором казаки напугали своими устрашающими копьями не только японцев, но и весь мир, который благодаря военным корреспондентам из многих стран имел возможность следить за событиями. При Вафангоу конница генерала Самсонова осуществила обход 4-й японской дивизии, что решило судьбу битвы. Потом А. В. Самсонов участвовал в боях возле Сеньючена 25 июня, под Гайчжоу 26 июня и под Ташичао 10- 11 июля 1904 г. В Ляоянской битве, командуя фланговым отрядом, отразил атаку японской гвардейской бригады, а во время отступления занял четырьмя сибирскими казачьими полками с конной батареей Яньтайскую позицию и удерживал ее, пока русские корпуса организованно отходили на север.

2 сентября 1904 г. А. В. Самсонов возглавил Сибирскую казачью дивизию. С ней участвовал в кровопролитных битвах на р. Шахе, около д. Сандепу, под Мукденом. За заслуги в боях А. В. Самсонов был награжден золотым оружием, орденами св. Георгия 4-й ст., св. Анны 1- й ст. с мечами, св. Станислава 1-й ст. с мечами и получил звание генерал-лейтенанта.

После заключения Портсмутского мирного договора, в сентябре 1905 г. А. В. Самсонов был назначен начальником штаба Варшавского военного округа. Эту должность он занимал около полутора лет, после чего с 3 апреля 1907 г. до 17 марта 1909 г. был наказным атаманом Донского казачьего войска.

В 1909 г. А. В. Самсонов стал генерал-губернатором Туркестана, командующим войсками Туркестанского военного округа и наказным атаманом Семиреченского казачьего войска, в следующем году он получил чин генерала от кавалерии. Талантливый администратор, А. В. Самсонов наладил мирные отношения между русским и местным населением, активизировал просветительство, содействовал развитию хлопководства, водоснабжения и орошения в крае.

Самсонов шел по своему пути в горах Балкан и Кавказа, среди сопок и гаоляна Маньчжурии, сквозь пустынные просторы Туркестана. Но с годами его зрение все чаще застилало видение родной заднепровской степи. Мог ли он представить, что закончит свою жизнь среди лесных чащоб Восточной Пруссии?

С начала Первой мировой войны А. В. Самсонов был назначен командующим 2-й армии. После стремительного наступления в Восточной Пруссии его войска попали в катастрофическое окружение под Танненбергом, потому что части 1-й армии генерала Ренненкомпфа фактически бросили самсоновцев на произвол судьбы. По мнению многих историков, это была измена. А. В. Самсонов не хотел ни позорного плена, ни бесславного спасения и потому выбрал выстрел в сердце. Произошло это 17 августа 1914 г.

Вопреки поражению, действия армии Самсонова оказали существенное влияние на общий ход войны — оттянув значительные силы немцев (до 12 дивизий) с западноевропейского на восточноевропейский театр военных действий, дали возможность союзникам в сентябре 1914 г. выиграть Марнскую битву и спасти Париж. С тех пор личность генерала Самсонова стала символом благородной жертвенности и рыцарской чести. В следующем году также принял смерть, не желая сдаваться в плен еще один елисаветградец (преподавал тактику в Елисаветградском юнкерском кавалерийском училище) — генерал от инфантерии Ф. В. Сиверс (1853 — 1915), командующий 10-й армии, которая в феврале 1915 г. попала в Августовских лесах в схожую с таненбергской ситуацию.

Долгое время обстоятельства и место смерти А. В. Самсонова были неизвестны. В тогдашней прессе и свидетельствах появились противоречивые сообщения и даже воспоминания очевидцев о том, как он погиб от разрыва артиллерийского снаряда. Разумеется, родные, и в первую очередь жена, Екатерина Александровна, не верили в его смерть и надеялись, что он жив. Но в списках пленных, полученных из официальных источников, Самсонова не было. Первым розыски генерала по просьбе Екатерины Александровны начал бывший председатель Государственной Думы А. И. Гучков. Он определил место поиска около городка Гросс-Пивниц, но до окончания своей командировки не получил разрешение от немецких властей на обследование этой территории и вернулся в Россию. Возможно, немцы не доверяли Гучкову, потому что он в то время был председателем Центрального военно-промышленного комитета и членом Особого совещания по обороне и, между прочим, во вражеском тылу мог собрать секретную информацию.

Екатерина Александровна Самсонова, как и многие другие благородные женщины, была сестрой милосердия. Она работала в госпитале елисаветградской общины Красного Креста и просила в соответствующем порядке разрешения поехать в Германию на поиски мужа. Наконец, в августе 1915 года, она получила командировку в Германию для осмотра лагерей военнопленных в качестве представителя Международного общества Красного Креста. Екатерина Самсонова в течение двух месяцев тщательно выполняла миссию проверки соблюдения немцами международных соглашений в отношении к военнопленным, чем вызвала уважение и даже опасения немцев. О свою работе она отчиталась. После выполнения официального поручения Е. А. Самсонова с разрешения немецких властей отправилась из Берлина в городок Гросс-Пивниц, что в Восточной Пруссии, в окрестностях которого, по предположениям Гучкова, нужно было искать тело генерала. Екатерина Александровна в сопровождении немецкого офицера несколько дней опрашивала местных крестьян, пока не узнала, что в конце лета прошлого года в лесу случайно был найден труп русского офицера. Описать приметы убитого крестьяне не смогли, но вспомнили, что подкладка его шинели была красного цвета, то есть генеральская, и посоветовали обратиться к местному мельнику, который участвовал в погребении найденного и даже снял с него некоторые вещи.

Екатерина Александровна разыскала мельника, и тот передал ей снятый с тела похороненного им генерала золотой медальон, на котором была выгравирована надпись «Помни о насъ», а внутри находился групповой портрет — Екатерина Александровна с детьми Владимиром и Верой. Сомнений больше не осталось, вдова генерала немедленно наняла людей и вместе с мельником пошла в лес, где после непродолжительных поисков могила была найдена, останки эксгумированы и положены в герметичный гроб.

3-го ноября гроб с телом А. В. Самсонова в сопровождении Екатерины Александровны был отправлен из Берлина в Стокгольм, оттуда — в Петроград.

21 ноября в 15 часов траурный поезд со специальным вагоном прибыл в Елисаветград. Его встречали 54-я Херсонская пешая дружина в полном боевом снаряжении со своим духовым оркестром, юнкера и преподаватели кавалерийского училища во главе с начальником генерал- майором В. Г. Лишиным, председатель земской управы И. А. Ковалев, городской голова Г. И. Волохин и многие другие. Ровно в 19 часов, по команде «на караул», под исполнение оркестром гимна «Коль Славен» из вагона вынесли массивный дубовый гроб, покрытый серебряным глазетом. В 20 часов после панихиды гроб под звуки гимна был занесен в вагон, около которого поставили почетный караул.

22 ноября в 6 часов 20 минут траурный вагон был прицеплен к свободному от пассажиров поезду, который следовал от станции Знаменка через Елисаветград до станции Плетеный Ташлык. Оттуда уже на лошадях гроб с телом А. В. Самсонова перевезли в родовое имение в селе Егоровка. Погребение состоялось в семейном склепе Самсоновых около церкви святых Иоакима и Анны в селе Якимовка, которое находится через реку от села Егоровка.

По сравнению с таким чествованием покойного командующего армии, судьба его могилы поражает контрастом, но обычна для пришедших затем времен, когда уничтожение «старорежимных» святынь было идеологической практикой. Склеп был разграблен, гробы А. В. Самсонова и его родных разбиты. Позже усыпальницу, украшенную снаружи мраморной аллегорической скульптурой, полностью разрушили и сравняли с землей. Затем пришло забвение.

Но А.В. Самсонов жил в воспоминаниях и рассказах земляков, на стертой с лица земли могиле казачьего атамана каждый год расцветали дикие розы. Прошло время, начало что-то меняться и в людях, до этого словно заколдованных, возвращается к ним осознание непрерывного движения истории, начавшегося далеко не в 1917 году.

13 февраля 2002 года, накануне дня рождения (по новому стилю) Александра Васильевича Самсонова, на месте его погребения, которое теперь оказалось во дворе Якимовской общеобразовательной школы, был открыт скромный памятный знак в виде казацкого креста из красного гранита. Инициировали и осуществили установление знака Якимовская сельская община и Кировоградское областное историко-культурологическое общество «Ойкумена».

Выпуск газеты №:

№24, (2003)Section

История и Я