Привычка к Дракону

Исторический смысл страшных сказок Евгения Шварца

Знать, куда и зачем идти дальше, какие именно приоритеты выбрать, общество может лишь в том случае, если будет прояснен основной, решающий вопрос: что с нами случилось и почему это случилось? Иначе говоря, если мы осознаем, что Украина — постгеноцидное общество (допустим, что сознаем!), то что это означало и означает сейчас для внутреннего мира миллионов людей, живущих на нашей земле? Это — не болезненная склонность к рефлексии, а безусловная, суровая необходимость освобождения от власти сладко-ядовитого дурмана, парализовавшего все человеческое в сознании нескольких поколений. А ответ на этот вопрос можно искать разнообразными способами. Наиболее очевидный путь — изучать труды историков, философов, социологов, осмысливая факты нашего страшного прошлого, приводя их в определенную систему, пытаться выстраивать те или иные концепции, что-то отвергая, с чем-то соглашаясь... Но проблема в том, что все это далеко не всегда дает возможность постигнуть тоталитарное общество как целое, как единую структуру, а для этого, как представляется, прежде всего необходимо проанализировать и понять внутренний мир человека такого общества.

И тут можно и нужно обращаться к некоторым (пророческим) произведениям искусства Слова. Именно там — а таких произведений весьма немного, но тем они ценнее и тем более внимательно их следует читать — «спрятана» богатейшая пища для размышлений над вечными вопросами (то есть над такими, которые адресованы не одной-единственной нации и не одной-единственной эпохе), а именно: что такое свобода и что такое рабство? Всегда ли раб — это тот, кто побежден превосходящей, наглой силой оружия — или же это, случается, тот, кому нравится быть рабом, кто привык им быть, кто руководствуется «прагматичной», «зрелой» философской формулой: «Когда тебе тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать, чем копаться в неприятном будущем!»

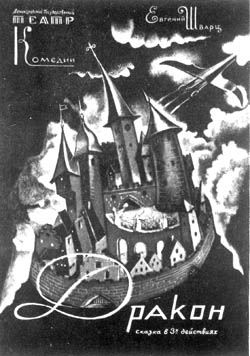

Именно так рассуждает Кот, один из героев сказки «Дракон» (одновременно и притчи, и блестяще, с ювелирной точностью осуществленного анализа внутренней сути и духовных последствий тирании в разнообразнейших ее проявлениях), написанной в 1943 году, в разгар вооруженного противоборства с нацизмом, выдающимся русским драматургом Евгением Львовичем Шварцем. Эта пьеса-сказка мало ставится сейчас в театрах Украины (ни в оригинале, ни в украинских переводах, да и есть ли таковые вообще?), отнюдь не находится в центре общественного внимания ни в России, ни у нас (шла 20 лет назад не самая удачная экранизация Марка Захарова, агрессивно и вовсе не в духе автора пьесы озаглавленная режиссером «Убить дракона» — и это, кажется, все). А между тем произведение Шварца — вещь настолько мудрая, дерзкая, грустная и провидческая (хотя это по форме детская сказка — не удивляйтесь, так бывает, читатель, вспомним хотя бы свифтовские «Путешествия Гулливера»!), что приходится только поражаться, как Шварц остался жив в кошмаре послевоенных чисток... Ведь гноили в лагерях и за несравненно менее опасные вызовы деспотизму. Вероятно, Шварца спасла «зашифрованность», аллегоричность его сказки; но точности историко-философского рисунка пьесы эта аллегоричность нисколько не повредила. Недаром один из близких друзей автора, Леонид Малюгин, писал: «Эта злая и грустная вещь. Люди настолько сжились с бедой, с разбоем и произволом, с несправедливостью, что их ничто не может удивить и расстроить — даже известие о собственной смерти. Уже не остается никаких надежд на исправление горожан — они отравлены подлостью и враньем. Условимся, что этот город находится на территории Германии — и тогда будет легче».

ОТРАВА ЛЖИ, ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ДРАКОНСТВО?

Сюжет пьесы (внешне!) несложен. Над мирными, тихими, законопослушными горожанами какого-то старинного (условимся, что европейского...) города уже 400 лет владычествует Дракон, существо, помимо своего «главного образа» (три огнедышащие головы, когти, зубы, крылья и т. д.), способное, как подчеркивает Шварц, принимать и человеческий облик (даже три разных облика: «пожилой, но крепкий, моложавый, белобрысый человек с солдатской выправкой», «серьезный, сдержанный, высоколобый, узколицый, седеющий блондин» и «крошечный, мертвенно-бледный желтый человечек»!). Это «огромное, древнее, злобное чудовище» в давнем прошлом жестоко подавило все попытки мятежа («...Против него выступали целым городом, но он сжег все предместья и половину жителей свел с ума ядовитым дымом. А последние двести лет никто не пробовал драться с ним. До этого с ним часто сражались, но он убивал всех своих противников. Он удивительный стратег и великий тактик... Это великий воин» — так рассказывает один из горожан, архивариус Шарлемань). Дракон так давно живет среди людей, что нередко, приняв одно из трех своих обличий (смотри выше), «попросту», «без чинов» заходит в гости к какому-нибудь из своих подданных на чашку чаю.

Но вот что интересно: «дух войны и разрушения» Дракон ведет себя в городе довольно мирно, если, конечно, не считать девушек, ежегодно приносимых в жертву. Он дал городу спокойствие, за которое горожане всячески готовы бороться, он даже охотно занимается благотворительностью (!) — дает садовнику деньги на опыты по разведению роз, а когда-то, еще 80 лет тому назад (об этом с восторгом и умилением вспоминает архивариус Шарлемань) по просьбе городского врача дохнул своим огнем на озеро, вскипятил его и этим спас город от эпидемии холеры. И можно сказать, что Дракон (горожане ласково называют его «Дракоша», «Дра-Дра») ведет себя гораздо более мирно, чем мог бы; не зря он говорит о своих отношениях с соотечественниками: «Мы с ними издревле научились понимать друг друга»... Может быть, чудовище стареет и ему тоже хочется стабильности (в людоедстве) и покоя...

Но страшную разрушительную силу Дракона нельзя измерять только одними его видимыми делами — убийствами или мнимой «благотворительностью». Дракон отравляет и разрушает человеческие души — вот что самое главное. Вместо свободы он дает горожанам (потенциальным гражданам) иллюзию «устойчивости», покоя, и этой иллюзией под его властью люди начинают дорожить более всего, что есть в жизни — больше свободы, чести, достоинства — если они еще помнят, что это такое. Дракон оставил в людях часть себя (уже после того, как был побежден храбрым рыцарем Ланцелотом!), посеял в них страх и подозрительность, неверие в собственные силы. Поистине — Дракон умер, но дело его живет. Но к этой фундаментальной теме мы еще вернемся.

«Пока он здесь, ни один другой Дракон не посмеет нас тронуть»; «Лучший способ избавиться от Дракона — это завести своего собственного» — эти блестяще найденные Евгением Шварцем формулы воистину объясняют очень и очень многое в нашей советской, досоветской, и, главное, уже и постсоветской истории, когда, казалось бы, порядочные, разумные и нетрусливые люди, как загипнотизированные кролики, аплодировали показательным процессам, организованным «вождем всех времен и народов», убеждали себя, что страшный голод, массовые репрессии, унижение национального достоинства родного народа, планомерная русификация украинцев под фальшивой маской «интернационализма» — это все «неизбежно», «с этим приходится мириться», «тут уж ничего не поделаешь» и т. д. (буквальные цитаты из рассуждений горожан в пьесе Шварца). Дракон истребил всех до одного цыган, но даже тихий, интеллигентный архивариус Шарлемань находит этому оправдание: «Эти цыгане бродяги по природе, по крови. Они — враги любой государственной системы. Их идеи разрушительны. Они проникают всюду. Теперь мы вовсе очистились от них, но еще сто лет назад любой брюнет обязан был доказать, что в нем нет цыганской крови». То, что это говорит Шарлемань — никакой не нацист, не расист и не громила, — и есть самое страшное...

«Вы чужой здесь, а мы с горожанами давно уже научились понимать друг друга», — мягко, почти ласково говорит Дракон рыцарю Ланцелоту. И, как это ни ужасно, он прав! «Німії, підлії раби!», «А братія мовчить собі, витріщівши очі...» — именно эти яростные инвективы Тараса Шевченко невольно приходят на ум, когда читаешь великую пьесу Шварца. Дракон грабит горожан, обложил их тяжкой (но стабильной!) данью, он «вывихнул вашу душу, отравил кровь и затуманил зрение» (так говорит Ланцелот весьма недоброжелательно встретившим его людям, требующим, чтобы он скорее убирался из города), — а подданные «злобной ящерицы» молчат. Очевидно, молчат именно по причине «затуманенности зрения», а не только потому, что Дракон так уж силен.

Власть Дракона держится еще и на презрении к праву, к закону, к своим же данным когда-то обязательствам и обещаниям. Когда чудовищу напоминают о документе, подписанном им 382 года назад (а там сказано буквально следующее: «Всякий, вызывающий меня на поединок — в безопасности до дня боя, и я подтверждаю это своей клятвой. И день боя назначаю не я, а он, вызвавший меня. А весь город должен помогать тому, кто вызовет меня, и никто не будет за это наказан — это тоже подтверждается клятвой»), то Дракон отвечает: «Я был тогда наивным, сентиментальным, неопытным мальчишкой!» На реплику же Шарлеманя: «Но документ не отменен...» — следует поистине незабываемый ответ Дракона: «Довольно о документах. Мы — взрослые люди». Так и ощущается стиль и образ мышления многих из нашей современной политической и бизнес-элиты, стремительно «идущей в Европу»... Никаких правил честного поединка с Ланцелотом чудовище, разумеется, придерживаться вовсе не собирается, и соперника должна тайно убить отравленным ножом перед самым началом боя Эльза, девушка, в которую он влюблен (при этом Эльзе заявлено, что «всякое колебание будет наказано, как ослушание», и в то же время страшилище напомнило ей, что «Дракон умеет награждать верных слуг». Кнут и пряник — безотказно действующее оружие тирании и тоталитаризма, от Нерона до Саддама Хуссейна...). А орудия поединка, которые Дракон великодушно выдает своему противнику перед боем, таковы: «исполняющим обязанности» шлема назначен... маленький медный таз, роль щита выполняет медный подносик, а вместо копья (на складе его не оказалось) Ланцелоту протягивают лист бумаги — удостоверение, что «копье действительно находится в ремонте. Вы, Ланцелот, предъявите его во время боя господину Дракону — и все кончится отлично».

Дракон имел все основания сказать своему врагу: «Мои люди очень страшные. Таких больше нигде не найдешь... Моя работа. Я их кроил». А на возражение Ланцелота: «И все-таки они люди!» — последовал вполне спокойный ответ: «Это снаружи. Я же их, любезный, лично покалечил». Именно на таких, духовно покалеченных, людей рассчитаны бюллетени (если угодно, пресс-релизы, своего рода «выпуски новостей»), из которых городской люд узнает новости о том, как проходит на небе решающий бой Дракона и Ланцелота (ввиду «провокационных слухов» получение информации из каких-либо иных источников строжайше запрещено!). Так вот, объявив, что «во избежание эпидемии глазных болезней, и только поэтому, на небо смотреть воспрещается.. Что происходит на небе, вы узнаете из коммюнике, которые по мере надобности будет выпускать личный секретарь господина Дракона». Бургомистр, правая рука и ближайший помощник чудовища, решает вопрос со «свободой слова» (причем многие горожане радуются такому повороту событий; прозвучали простые и ясные слова: «Вот это правильно!», «Давно пора!», но раздается и наивный голос мальчика (устами ребенка, как и всегда, глаголет истина): «Мама, а почему вредно смотреть, как Дракона бьют?»

КТО ВОЗЬМЕТ ВОЖЖИ?

Если бы «Дракон» соответствовал канонам и стандартам детской сказки, пьеса завершалась бы счастливым концом — победой Ланцелота в решающем поединке со «старой ящерицей» и тремя отрубленными головами Дракона, падающими одна за другой (все три!) на землю с небес. Но в том то и дело, что у Шварца действие после этого, по сути, только начинается... Не случайно Дракон, издыхая, произносит такую, очень характерную, фразу: «Меня утешает, Ланцелот, что я оставляю тебе прожженные души, дырявые души, мертвые души!». Издевательский сарказм Шварца бьет без промаха: те же самые люди, которые пресмыкались всю жизнь перед Драконом, тот же Миллер, который целовал чудовищу хвост при каждой встрече, тот же Фридрихсен, который подарил Дракону трубку с надписью «Твой навеки», та же Анна-Мария Фредерика Вебер, носившая на груди кусочки драконова когтя в бархатном мешочке (да не введут нас в заблуждение немецкие имена и фамилии, хитро подобранные Шварцем!) — все они, как только тиран убит, радостно кричат: «Долой Дракона!», «Нас всех обманывали с детства!», «Как хотим, так и кричим», и, наконец, коротко, страшно и просто: «Бей!». Вот феномен общественного сознания, над которым каждому из мыслящих украинцев стоит очень серьезно задуматься...

Но наибольшую выгоду от свержения страшилища получает... его преданнейший слуга Бургомистр, лицемер и прожженный интриган, страдавший (по его же собственному признанию) при Драконе раздвоением личности и шизофренией на почве мании преследования, а также его сын Генрих. Как только власть «обрушилась» и Дракон был убит (а по воле автора тяжело, почти смертельно раненый Ланцелот уходит надолго в горы — восстанавливать силы), Бургомистр с Генрихом — кстати, этот юноша был не только преданным секретарем Дракона, но и выполнял ответственную и почетную миссию: смазывал когти Ящера ядом! — почувствовали, что власть буквально сама, без особых усилий, падает им в руки. Почему? Разгадка — в словах Бургомистра, они вполне способны заменить множество томов исторических и политологических исследований: «Покойник воспитал наших людей так, что они повезут любого, кто возьмет вожжи». А на реплику сына: «Однако сейчас на площади шум, крики, толпа...» следует совершенно спокойный и уверенный ответ: «Ах, это пустяки!». Бургомистр знает, как надо действовать.

И вот он — уже Президент, законный правитель города, «победитель Дракона», «славный наш освободитель», «высоконравственный, простой до наивности человек», который «любит искренность, задушевность». Правда, он сажает неугодных в тюрьму «за распространение вредных слухов», но придворные историки уже угодливо превозносят новые счастливые времена такого замечательного Президента, когда «кошмар окончился, и мы теперь живем. Рабство отошло в область преданий, и мы переродились». Президент очень прагматичен, он ловко делает архивариусу Шарлеманю «предложение, от которого невозможно было отказаться», а именно: если тот отдаст за него свою дочь Эльзу, то взамен получит должность «первого помощника», а вместе с ней «сказочное жалованье», «казенную квартиру возле парка в сто пятьдесят три комнаты», и, кроме того, «каждый раз, когда вы идете на службу, вам выдаются подъемные, а когда вы идете домой — отпускные. Собираетесь в гости — вам даются командировочные, а сидите дома — вам платятся квартирные. Вы будете почти так же богаты, как я. Все. Вы согласны». Что поражает больше всего — так это абсолютная уверенность новоиспеченного Президента в том, что все на свете продается и покупается. А если еще вдуматься в откровенное признание, им же сделанное: «То, что раньше нагло забирал один Дракон, теперь в руках лучших людей города. Проще говоря, в моих и отчасти Генриха, сына. Это совершенно законно. Не дам из этих денег ни гроша!» — то невольно напрашивается очень жесткий вывод: не потому ли Украина никак не может выбраться из системного кризиса, что все «вожжи», все рычаги власти и до сих пор находятся в руках Бургомистра (теперь — президента) и его многочисленных сыновей, «лучших учеников в школе Дракона»?..

ГНЕВНЫЙ И ВЕСЕЛЫЙ МУДРЕЦ

Наш рассказ будет неполон, если мы обойдем жизненный и творческий путь самого Евгения Львовича Шварца (21.10.1896—15.01.1958). Сегодня уже можно сказать, что он принадлежит к числу классиков мировой драматургии, явлением такого масштаба может гордиться литература любой страны. Неутолимое любопытство к проносящемуся мимо потоку жизни, прекрасно поставленный острый глаз... Сказка, по словам Шварца, «рассказывается не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы открыть, сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь», иначе говоря, пробиться сквозь видимость вещей — к сути вещей, не просто «называть» многие и разные явления, а понять связь между ними. В своих лучших пьесах («Тень», 1940, «Голый король», 1934, «Обыкновенное чудо», 1947—1956) Шварц упорно и настойчиво ищет ответы на главнейшие вопросы бытия: что такое свобода (и, прежде всего, внутренняя свобода)? почему власть (очень часто даже «тень власти») так развращает человека? Как восстановить утраченную, казалось бы, раз и навсегда целостность человеческой личности? Его, сказочника, мечтателя, философа и поэта, как ни странно, привлекал прежде всего строгий, почти математически точный анализ малого и большого, заметного и незаметного в людях, расчленение и согласование увиденного, угаданного, случайно обнаруженного.

Евгений Шварц родился в Казани, в семье врача и школьной учительницы. Родители часто меняли место жительства (В детской памяти будущего писателя отложились и Краснодар, и Туапсе, и Сочи, но «родиной своей души» он неизменно называл северокавказский город Майкоп). Романтическая мечта: посвятить жизнь служению литературе и театру родилась в душе Шварца-подростка, когда ему было 13 лет. Наделенный от природы неукротимой фантазией, юмором, редкой добротой, любовью к искусству (особенно он обожал театр), Евгений стал накапливать то, чему не могли научить никакие книги — жизненный опыт. В 1914 году он поступает на юридический факультет Московского университета, который, впрочем, так и не окончил — вскоре был призван в действующую армию. В 1920—1922 годах Шварц — актер «Театральной мастерской» в Ростове-на-Дону, а в начале 1922 года переезжает в Петроград, некоторое время работает литературным секретарем у Корнея Чуковского, затем — секретарем редакции донбасских газет «Забой» (г. Бахмут) и «Голос Артемовска» (как видим, определенный период жизни Шварца связан и с Украиной). Несколько лет писатель сотрудничал с Детским отделом Госиздата (Ленинград).

Окончательно свое место в литературе Шварц обрел только в 30-е годы, когда Ленинградский театр юного зрителя поставил его пьесы «Клад», «Брат и сестра», «Красная Шапочка», «Снежная королева». За Шварцем прочно закрепилась слава «талантливого детского сказочника» — но достаточно внимательно прочесть «Дракона», чтобы почувствовать, что именно автор этой пьесы глубже и точнее очень многих ученых, писателей и политиков сумел понять дух времени, постигнуть суть «драконства» в самых разнообразных, прежде всего скрытых, его проявлениях. Вообще, создание «Дракона» — творческий подвиг Шварца. Он работал над этим произведением в эвакуации, в Кирове и Душанбе, в 1942—1943 годах (в декабре 1941-го почти умиравшего от истощения драматурга вывезли из блокадного Ленинграда), работал, будучи серьезно и тяжело больным, порой из последних сил, — но долг свой выполнил, пьесу завершил. При внимательном прочтении этот шедевр Шварца способен отрезвляюще воздействовать на постсоветские общества — а такая насущная необходимость существует во всех республиках бывшего СССР, (кроме, быть может, прибалтийских), ибо все они пребывали в «пространстве Дракона» со всеми вытекающими последствиями, весь трагизм которых, похоже, открывается перед нами только сегодня.

«Дракон» я обязан завершить даже в аду», — говорил Евгений Шварц друзьям. Этот невероятно общительный человек, дом которого был вечно полон людей, развлекавший своих знакомых шутками, каламбурами и анекдотами, умел создавать острый, словно лезвие бритвы, «репортаж из ада» (еще раз вспомним о времени, когда писалась пьеса), ибо ненавидел карьеристов, подлецов, трусов и предателей — тех, благодаря кому, собственно, и могут существовать диктатуры любых оттенков. Как и все сказки на свете, «Дракон» кончается победой справедливости. Но чтобы справедливость бесповоротно утвердилась в реальной жизни, необходимо помнить страшный исторический опыт ХХ столетия, опыт, который для нас так блестяще воплотил на сцене Евгений Шварц. И научиться различать модернизированное, перелицованное «драконство» во всех его проявлениях. А оно живо, оно — в «драконовском» пренебрежении к какой бы то ни было законности, в «драконовской», звериной жажде власти (и в ненависти к оппоненту), и в циничной ухмылке, с которой заявляют сегодняшние «лучшие ученики» Дракона каждому, кто мыслит иначе: «Вы чужой здесь, а мы с нашими горожанами издревле научились понимать друг друга...»